具体描述

●第1章何谓“设计” 11

●宝石珠宝的历史 12

●当代宝石珠宝 14

●宝石切割 16

●设计灵感 18

●从宝石开始 20

●设计考虑 22

●使用购得的镶嵌底座 25

●定制 26

●资源外取 28

●第2章宝石宝典 31

●第3章技巧宝典 53

●准备就绪 54

●有用的小窍门和疑难解答 56

●手工工具 58

●宝石镶嵌工具 64

●工具形状 66

●基础加工工艺 68

●高级别的加工工艺 74

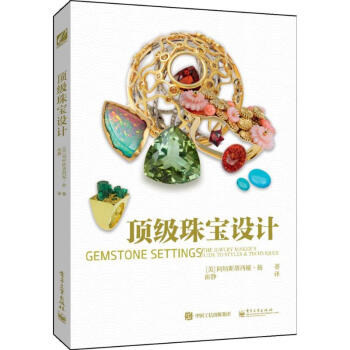

●部分目录

内容简介

书中囊括了一些制作、设计珠宝首饰的技巧和方法,我认为这些内容对学生会很有用,能够激励初出茅庐的珠宝匠,让专业人士多些实践练习,我也希望能够尽己所能,提供更多有关构造宝石工艺的有用信息。这本书可以说是当代实践的一个概述,所以,还包括了计算机辅助设计、加工部分。珠宝设计、制造技术的重要性不能被忽视,虽然许多设计者、加工者对传统技艺青睐有加,但是,不可否认的是,CAD/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助制造)与传统工艺相比,也有独到的地方,能够在各种加工过程中节约时间,还能提供许多看似不可能的设计方案。 (美)阿纳斯塔西娅·扬(Anastasia Young) 著;崔静 译 Anastasia Young,是一位职业设计师,珠宝商和艺术家,毕业于伦敦皇家艺术学院和中央圣马丁艺术与设计学院。其著作有。 在这类书的开头是该有些套话,诸如“当我还是一个孩子的时候,我就开始享受做东西的过程”—— 但还真是这样的!我成为一名珠宝匠是出于机缘巧合,而不是早先计划好的。我放弃了学习科学,选择攻读艺术学校。我对于这种微型复制品很着迷,渴望弄清如何从一刮一擦中做出东西来,特别是金属类制品,那会让珠宝比任何其他艺术形式的东西都更具吸引力。另外,还能让人们戴上我做的东西。现在,我对于制作珠宝的种种过程仍然兴趣盎然,而且总想多学点新东西,要么就是从金属制品的悠久历史中,要么是从现今技术发展中—— 尽管后者我在自己的作品中不太倾向于过多使用。设计一款珠宝,再琢磨出如何将其打造得与众不同,颇具挑战性。人们不仅要参与到分析的环节,还有想象的过程。我更喜欢手工制造,做出我独有的宝石造型,因为这会让我完全控制作品的成型及其形成的这一过程。我开始尽快地收集作品里的宝石,必须承认,我等

用户评价

我从一个完全非专业人士的角度来评价这本书,坦白说,我之前对珠宝设计的理解仅限于商场橱窗里那些闪闪发光的成品。这本书彻底颠覆了我的认知,让我意识到从一块矿石到最终成品之间,存在着一个极其复杂且充满艺术张力的转化过程。它用非常详尽的图示解释了传统铸造、失蜡法、手工錾刻等不同制作工艺的原理和局限性,这些内容在以往的科普读物中是很少被如此细致地呈现的。最让我震撼的是关于“结构力学”的章节,它讨论了如何设计那些看起来轻盈飘逸、仿佛漂浮在皮肤上的作品,实际上是如何通过精密的内部支撑结构来确保佩戴的稳固性,这简直是艺术与工程学的完美结合。此外,书中对色彩理论在珠宝设计中的应用进行了专门的论述,不是简单的冷暖色搭配,而是深入到宝石晶格结构如何影响其在不同光源下的“火彩”表现,以及如何利用相邻材料的色彩对比来提升主石的视觉亮度,这种层次感极强的分析,让我对那些看似随意的搭配背后隐藏的科学和匠心肃然起敬。

评分说实话,我刚翻开这本书的时候,内心是抱着一种怀疑态度的。市面上关于“设计”的书籍太多了,很多都流于表面,充斥着空洞的口号和缺乏实证的理论。然而,这本书给我带来了惊喜,因为它非常务实,侧重于“流程”而非仅仅是“结果”。它没有把设计师塑造成凭空想象的天才,而是详细拆解了从最初的客户需求沟通、市场调研、草图演变到最终的打样和制作的全过程。其中关于“功能与情感平衡”的讨论尤其精辟,它探讨了珠宝如何承载佩戴者的个人叙事——比如如何设计一枚戒指,既要满足日常佩戴的舒适度和耐用性,又要巧妙地融入家族传承的符号,这远比单纯讨论如何画出漂亮的3D渲染图要深刻得多。我尤其欣赏作者在介绍特定设计案例时所采用的“逆向工程”分析方法,即从成品出发,一步步推导出设计师在每一步决策背后的考量,这种剖析方式对于指导初学者或寻求突破的设计师来说,简直是黄金法则。这本书的价值在于,它教会的不是“画什么”,而是“如何思考”,这才是设计的核心驱动力所在。它更像是一本高阶的设计方法论教材,而非单纯的图册。

评分这本书简直是视觉的盛宴,尤其是对那些对手工艺和精湛工艺怀有敬畏之心的人来说。我原本以为这会是一本技术手册,堆砌着晦涩难懂的材料科学和复杂的切割参数,结果却发现它更像是一本艺术史和灵感宝库的合集。作者对不同文化背景下珠宝设计美学的演变梳理得非常到位,从巴洛克时期的繁复奢华,到装饰艺术运动的几何线条,再到当代极简主义的克制与内敛,每一种风格的介绍都配上了令人屏息的实物照片或精美手绘图。我特别喜欢其中关于“光影捕捉”的章节,它深入浅出地探讨了如何利用宝石的折射率和金属的抛光工艺,来最大化视觉冲击力,而不是仅仅停留在材料本身的价值上。读完这一部分,我立刻感觉自己看世界的方式都变得不一样了,走在街上都会不自觉地观察路人佩戴饰品的结构和光泽,开始思考那些设计师背后的设计语言。这本书的排版也值得称赞,大开本的设计让那些复杂的细节无所遁形,即便是放大观察,那些微小的镶嵌工艺的精度也清晰可见,让人忍不住想要上手尝试一下,哪怕只是临摹草图也好。它成功地将一门看似高冷的技艺,转化成了一种普罗大众都能欣赏和感悟的美学体验,极大地拓宽了我对“美”的定义范畴。

评分这本书的语言风格和叙事节奏,读起来让人感觉像是在聆听一位经验老到的行业前辈,带着一丝不苟的严谨和恰到好处的幽默,娓娓道来一段段珠宝界的传奇故事。它不是那种生硬地罗列事实的百科全书,而是充满了“人情味”的行业侧写。我特别喜欢其中穿插的几篇对已故大师的访谈摘录和侧面描述,那些只言片语中透露出的匠人精神,那种为了追求一个完美的弧度或一个恰当的宝石排列而付出的数十年如一日的坚持,非常具有感染力。书中对材质的探讨,也远超出了我们日常所理解的贵金属和宝石的范畴,它扩展到了对稀有木材、创新复合材料以及可持续性材料在高级定制中的应用,这显示出作者对行业未来趋势有着敏锐的洞察力。例如,书中有一段描述了如何处理回收金,在保证其化学纯度的同时,如何通过特殊的锻造技术赋予其独特的纹理和“故事感”,这种对“负责任的奢华”的探讨,在当前的语境下显得尤为重要和发人深省。

评分这本书在知识体系的构建上具有极强的闭环性,它不仅仅展示了设计的美感,更像是一份完整的商业运作指南的缩影。我尤其关注其中关于“知识产权保护与设计原创性”的章节,这在快速迭代的当代设计界是一个非常尖锐且重要的话题。作者并没有回避行业内的一些灰色地带,而是从法律和道德层面探讨了如何保护设计师的创意不受侵犯,以及如何在遵循传统技艺的同时,注入创新的灵魂。书中介绍的那些成功案例,很多都伴随着对“市场定位”和“目标客户画像”的深入分析,清晰地展示了设计决策是如何与商业目标紧密挂钩的,这对于任何想将创意转化为事业的人来说,都是无价之宝。它让我明白,顶级的珠宝设计从来不是孤立的艺术创作,而是深谙人性、材料科学、美学历史和市场规律的综合体。这本书的深度和广度,使得它超越了“设计书籍”的范畴,更像是一份关于“创造价值”的商业哲学读本。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有