具体描述

●2.乙瑛碑

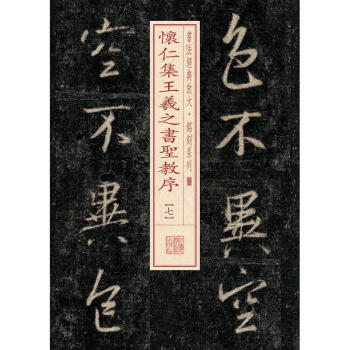

●3.唐怀仁集字圣教序

●4.王羲之尺牍

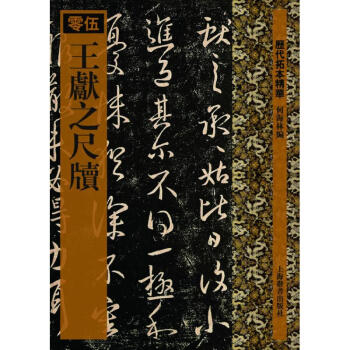

●5.王献之尺牍

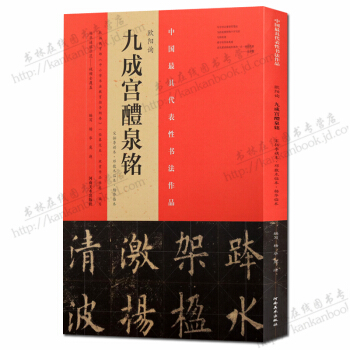

●6.九成宫醴泉铭

●7.多宝塔碑

●8.颜勤礼碑

●9.玄秘塔碑

●10.雁塔圣教序

●11.龙门四品

●12.九成宫醴泉铭(李祺本)

●13.神策军碑

●14.兴福寺断碑

●15.华山庙碑

●16.张猛龙碑

●17.钟繇法帖

●18.石门颂

●19.西狭颂

●20.礼器碑

●部分目录

内容简介

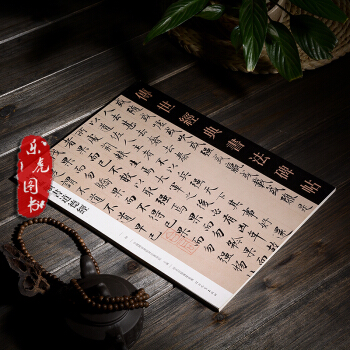

《王献之尺牍》为“历代拓本精华”系列之一,“以画册质量印碑帖”,装帧别致,并延请专家释文,方便读者研究学习。王献之,字子敬,王羲之第七子。官至中书舍令,人称“王大令”。幼时即学书法,初学父书,后又学张芝等人,少时即有盛名。其书进一步改变了汉魏古朴书风,有“破体”之称。书风英俊豪迈,饶有气势,并以行草为着,与其父并称“二王”。王献之真迹现已只字无存。《王献之尺牍》收其唐宋摹本,以及“淳化阁帖”、“大观帖”、“宝晋斋法帖”中的刻本,共二十通,供广大学书者欣赏临习。用户评价

在阅读这本书的过程中,我被王献之书法的多变性深深吸引。从他的尺牍中,我能看到他在继承传统的基础上,是如何大胆创新,形成自己独特的风格的。有时他的笔触刚劲有力,犹如刀劈斧砍,充满了力量感;有时又婉转流畅,如同行云流水,充满了韵味。这种变化万千的风格,并不是杂乱无章,而是有着内在的逻辑和章法可循。通过对这些拓本的细致观察,我甚至能够想象出王献之当时书写时的状态,是怎样的心绪,怎样的笔尖在纸上舞蹈。而且,尺牍的体量通常不大,这使得我们能够更聚焦于每一个字的结构、每一笔的起承转合,从而更深入地理解其用笔的精妙之处。

评分这本书最让我惊喜的一点是,它不仅仅是一本单纯的书法作品集,更像是一部关于王献之书法传承的历史画卷。它收录了不同时期、不同名家的拓本,这就意味着我们在欣赏王献之原作的同时,也能够看到后人是如何临摹、研究、甚至是对他的作品进行解读的。这种多层次的呈现方式,让我看到了书法艺术在历史长河中是如何流动、演变、并得到发扬光大的。有时,我会对比同一篇尺牍的不同拓本,去感受不同年代的刻工、不同装裱方式带来的细微差异,这本身也是一种非常有趣的文化体验。

评分作为一名对中国古典文学同样感兴趣的读者,这本书的另一重价值在于其“尺牍”的内容。虽然我可能无法完全理解其中所有古语的精确含义,但通过释文和旁边的注释,我能够大概了解到尺牍中所涉及的日常交往、社会礼仪、甚至是一些当时的政治经济情况。这就像是一扇小小的窗口,让我得以窥见古代文人的生活片段。书法和文学,本就是相辅相成的艺术。王献之的尺牍,在展现其书法艺术的同时,也为我们提供了了解他所处时代社会文化的一手资料,这种跨界的艺术享受,是这本书带给我的独特体验。

评分这本书让我深刻理解了“拓本”本身的价值。我以前总觉得,原迹才是最完美的,但看了这本《历代拓本精华·王献之尺牍》之后,我才明白,拓本在某种程度上,也记录了一段历史,承载了一种艺术的传承方式。在原迹可能已经损毁或难以得见的情况下,高质量的拓本就成为了我们认识古代书法的窗口。而这本书所收录的“历代精华”,意味着它经过了层层筛选,所选出的必然是代表性的、高质量的拓本。这就像是在众多版本中,找到了最权威、最可靠的那几个,能够让我们以最直接、最纯粹的方式去接触王献之的书法。

评分这本书的出版,无疑是对王献之书法艺术的一次重要的梳理和呈现。它不是简单地堆砌图片,而是经过了“精华”二字来提炼。这让我相信,书中收录的每一幅拓本,都经过了精挑细选,代表了王献之尺牍的最高艺术水准。从艺术史的角度来看,能够将不同时期、不同版本、且质量上乘的拓本汇集一处,本身就具有极高的学术价值和收藏价值。对于书法研究者而言,这本书提供了一个宝贵的资料库,可以进行多角度的比较研究。而对于我这样的爱好者来说,它则提供了一个绝佳的学习和欣赏平台,让我能够系统地、深入地认识王献之的尺牍艺术。

评分我拿到这本《历代拓本精华·王献之尺牍》的时候,首先被它厚实的装帧和精美的印刷所震撼。纸张的质感很好,墨色的呈现也相当到位,那种古朴而又富有生命力的感觉扑面而来。翻开书页,首先映入眼帘的便是精心挑选的王献之尺牍的拓本。那些遒劲有力的线条,灵动飘逸的笔法,无不展现出大家风范。我尤其喜欢其中几幅作品,虽然因为年代久远,拓本上带有一定的模糊和斑驳,但正是这种“残缺美”,反而更显其历史的厚重感和艺术的魅力。每一幅拓本的旁边,通常都会配有详细的释文和考证,这对于我这样的普通读者来说,实在是太有帮助了。我不需要花费大量的时间去研究每一个字的含义,而是能够直接进入到作品本身,去欣赏它的形式美,去体会它所蕴含的精神。

评分读完这本书,我感觉自己对王献之的认识又上了一个台阶。我之前可能更多地是从他与王羲之的关系,或者是一些名作(比如《洛神赋》)上来了解他。但通过这些尺牍,我看到了一个更生活化、更真实的王献之。尺牍的内容,虽然有的是公文,有的是私人信件,但字里行间,总能透露出作者的性格和修养。有时是谦虚的请教,有时是热情的问候,有时又是对时事的评论。这些细节,让我觉得他不再仅仅是一个高高在上的书法家,而是一个有血有肉、有情有感的人。书法作为他表达思想、情感的载体,也因此显得更加生动和有力量。

评分总而言之,这本书的每一个页面都充满了惊喜。我不会把它当作一本快餐式的读物,而是会反复地去翻阅、去琢磨。每一次翻开,我都能从中获得新的感悟。有时候,我只是静静地看着那些墨迹,感受那种古朴的力量;有时候,我会对照着释文,试着去体会书写者的情感;有时候,我甚至会尝试着去模仿其中的笔法,虽然我知道自己永远无法达到王献之的高度,但这个过程本身就充满了乐趣。这本书就像一位博学的老师,又像一位真诚的朋友,它用最直观、最生动的方式,向我展示了中国书法艺术的博大精深,以及王献之这位伟大书家独特的魅力。

评分这本书的名字,光是听着就觉得很有分量,"历代拓本精华·王献之尺牍"。我一直对古代的书法艺术有着浓厚的兴趣,尤其是那些经过岁月洗礼、流传下来的墨迹珍品。王献之,作为“二王”的重要继承者,他的书法自不必说,自成一家,有“破体”之称,影响深远。而“尺牍”二字,则更添了几分亲切感和生活气息。尺牍,顾名思义,是古代文人在信札往来中所写的短文,这与我们今天说的“邮件”或者“短信”有着本质的区别。尺牍不仅仅是信息的传递,更承载着书写者的情感、学识、品味,甚至是当时的社会风貌。所以,能够集结历代对王献之尺牍的精华拓本,这本身就是一件极其珍贵的事情。想象一下,通过这些泛黄的拓片,穿越时空,触摸到王献之的笔触,感受他当时的心境,与他进行一场无声的对话,这是多么令人激动的事情。

评分我特别喜欢书中对一些细节的处理。比如,在某些拓本的旁边,会标注出这是出自哪位名家的收藏,或者是在哪个时期被刻制的。这些信息虽然看似微小,但却能极大地丰富我们对这幅作品的理解。它不仅仅是一张纸上的墨迹,更是经过了无数双手、无数次流转,才最终呈现在我们面前的。这种对历史痕迹的尊重和呈现,使得这本书更具深度和人文关怀。我甚至会花时间去查阅书中提到的收藏家或刻工,了解他们在中国书法史上的地位,这无非是给我打开了更多的学习路径。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有