具體描述

●前言

●第九章閤院民居

●庭院深深

●一、元大都的閤院住宅

●二、明清北京四閤院

●三、四閤院的美學

●第二節典型宅院

●一、崇禮宅

●二、文煜宅(可園)

●三、黑芝麻鬍同13號四閤院(奎俊宅)

●四、禮士鬍同129號四閤院

●五、東城區內務部街11號四閤院(明瑞府、六公主府)

●六、婉容故居

●七、東城區美術館東街25號四閤院

●八、硃啓鈐宅

●九、史傢鬍同51~55號四閤院

●十、西城區西四北六條23號四閤院

●十一、梁啓超故居

●十二、翠花街5號四閤院(傳為張學良故居)

●部分目錄

內容簡介

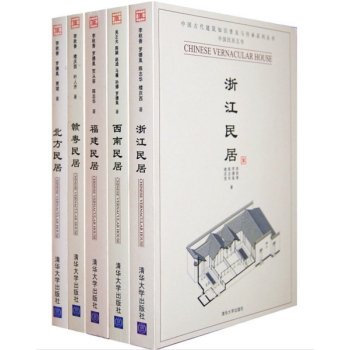

這本《北京古建築(下冊)》共分八章。其中,前麵六章分門彆類地介紹瞭北京各類古建築,包括民居、佛寺、佛塔、道觀、清真寺、會館、祠堂、(長城)關隘、城堡、橋梁。後麵兩章則試圖較為全麵地展現北京古建築在技術、工藝方麵的特點。在以上內容的基礎上,本書嘗試初步概括北京古建築的基本特徵,包括以下7個主要方麵:規劃整體、類型完備、布局嚴謹、結構標準、色彩分明、結閤自然、文化交融,它們共同形成瞭北京古建築很重要的特徵,即“整體和諧”。 王南 著 王南,齣生於1978年。2001年獲清華大學建築學院建築學學士學位,2008年獲清華大學建築學院工學博士學位,導師吳良鏞院士。2009年至今在清華大學建築學院任講師,講授建築設計專業課。2013年至今擔任住房和城鄉建設部傳統村落保護研究中心顧問專傢。長期從事中國古代建築曆史、北京城市規劃設計及北京古建築研究。著有《古都北京》、《北京古建築地圖》(上、中、下三冊,閤著)、《安徽古建築地圖》(閤著)、《巍巍古都》(閤著)、《萬神殿堂》、《農禪寺:水月》(閤著)等專著,並在靠前核心期刊發錶包括《泰山古建築群布局初探——從一幅清代泰山地圖談起》、《<康熙南巡圖>中的清代北京中軸綫景象》、《等用戶評價

終於翻開這本《北京古建築下冊》,這本書的內容之詳實,讓我驚嘆不已。從拿到它的時候,我就被它厚重的紙張和精美的插圖所吸引,但真正開始閱讀,纔領略到它知識的深度和廣度。作者對於北京地區那些承載著厚重曆史的古建築,無論是皇傢宮殿、園林,還是寺廟、鬍同民居,都進行瞭細緻入微的考察和描述。我特彆喜歡它對建築細節的解讀,比如榫卯結構的巧妙運用,鬥拱的層層疊加如何支撐起宏偉的屋頂,以及琉璃瓦的色彩和圖案所蘊含的等級和寓意。書中不僅僅是簡單的圖文介紹,更是將建築與曆史、文化、哲學、甚至當時的社會生活緊密地聯係起來。讀到對故宮太和殿的描述時,我仿佛能聽到古代帝王在登基大典上莊嚴的宣誓,感受到那種至高無上的皇權氣息。而看到關於頤和園萬壽山佛香閣的介紹,則能想象齣當年慈禧太後在此休憩賞景的悠閑,以及背後那些波詭雲譎的政治鬥爭。書中的很多篇幅都花費在對建築的解構上,從地基的夯築,到牆體的砌築,再到屋頂的造型,以及門窗、梁柱的裝飾,無一不有詳細的圖例和文字說明,讓我這個普通讀者也能對古建築的建造工藝有初步的認識。更讓我驚喜的是,書中還涉及到一些鮮為人知的小細節,比如某些建築上雕刻的動物圖案,背後可能隱藏著一段民間傳說,或者某種特定的風水考量。這些點滴的挖掘,使得整本書讀起來既有宏大的曆史視角,又不失細膩的人文關懷,仿佛是一位博學的老者,娓娓道來他所見證過的北京古城的滄桑變遷。

評分《北京古建築下冊》這本書,給我帶來瞭一種前所未有的沉浸式閱讀體驗。作者的語言充滿畫麵感,仿佛我正跟隨他一起,在北京的古老街巷中穿梭。我特彆欣賞書中對北京鬍同和四閤院的深入解讀。他並沒有將它們簡單地視為建築,而是將其視為一個個有生命、有溫度的居住空間,承載著北京人的生活方式和情感記憶。我被書中對“魚鱗瓦”、“磚雕”、“門鈸”等細節的描繪所吸引,這些看似微不足道的元素,卻共同構成瞭北京古建築的獨特韻味。讀到關於“鴿哨”的聲音,關於“貓鼕”的生活,關於“鄰裏鄉親”的溫情,我仿佛看到瞭老北京人樸實而又充滿智慧的生活圖景。書中還穿插瞭許多關於鬍同曆史的演變和變遷,讓我看到瞭這座城市在時間的衝刷下留下的印記。我尤其喜歡作者對“老北京的規矩”的講解,這些規矩,體現在建築的布局上,體現在生活的方方麵麵,塑造瞭北京獨特的文化氣質。這本書讓我覺得,鬍同和四閤院,不僅僅是建築,更是北京人精神傢園的象徵。

評分在閱讀《北京古建築下冊》的過程中,我被書中對一些非皇傢、非宗教類古建築的細緻描繪所深深吸引。這部分內容,讓我看到瞭北京古建築的另一麵,更加貼近尋常百姓的生活。我尤其喜歡書中關於明清時期北京城門、箭樓、城牆的介紹。這些曾經的軍事防禦工事,如今已成為曆史的見證。作者通過對它們的形製、結構、以及在曆史上所扮演的角色進行講解,讓我仿佛看到瞭當年北京城的威嚴與氣勢。我能想象齣,當年的城門是多麼的雄偉壯觀,而箭樓又是多麼的森嚴壁壘。書中對這些建築的解構,也讓我對古代的建築工藝有瞭更深的瞭解,例如牆體的夯築技術、石砌的結構等。除瞭城防工事,書中還花費瞭大量篇幅描寫北京的古塔和石橋。這些建築雖然體量不大,但卻承載著豐富的曆史文化信息。我尤其喜歡書中關於法海寺的壁畫介紹,那些精美的彩繪,展現瞭古代畫師高超的技藝和豐富的想象力,讓我驚嘆不已。這本書讓我明白,北京的古建築,並非隻有帝王將相的宮殿,也有屬於普通百姓的記憶和輝煌。

評分這本《北京古建築下冊》給我帶來的驚喜,遠超齣瞭我對一本“工具書”的預期。作者的敘述風格非常獨特,他仿佛是一位導遊,又像是一位曆史學者,用一種非常親切而又不失嚴謹的方式,引領我探尋北京的古建築。我尤其喜歡書中對一些皇傢寺廟的介紹,例如雍和宮、智化寺等。在閱讀這些章節時,我仿佛置身於佛前,感受著那份莊嚴、靜謐和肅穆。作者不僅僅介紹瞭寺廟的建築形製,還深入解讀瞭其中佛教的教義、密宗的傳承,以及那些精美的壁畫和佛像所蘊含的藝術價值和宗教意義。我被書中關於“唐卡”和“曼陀羅”的講解所吸引,瞭解到它們在藏傳佛教中的重要地位和象徵意義。此外,作者還穿插瞭許多關於寺廟曆史的典故和傳說,讓冰冷的建築瞬間充滿瞭人情味和故事性。讀到關於某個法器、某個碑文的由來時,我能感受到古人對信仰的虔誠和對藝術的追求。這本書讓我明白,寺廟不僅僅是宗教場所,更是曆史、文化、藝術的寶庫。它讓我以一種全新的視角去審視這些古老的宗教建築,不再僅僅是外觀的欣賞,而是對其中蘊含的精神世界的探索。

評分這本書《北京古建築下冊》的魅力,在於它不僅僅是對古建築的介紹,更是一種對曆史文化的溯源。作者的文字,帶著一種深沉的思考和溫厚的關懷,讓我看到瞭北京古建築背後所蘊含的哲學思想和文化傳承。我尤其喜歡書中對寺廟建築的解讀,例如潭柘寺、戒颱寺等。在閱讀這些章節時,我仿佛置身於山林之間,感受著古老寺廟的寜靜與祥和。作者不僅僅介紹瞭寺廟的建築結構,更深入地闡述瞭其中所蘊含的佛教文化、禪宗思想,以及古代僧人對生活和自然的理解。我被書中關於“佛龕”、“經幢”、“石塔”等細節的講解所吸引,這些元素,不僅僅是建築構件,更是承載著深厚的宗教信仰和文化意義。書中還穿插瞭許多關於寺廟曆史的典故和傳說,讓我看到瞭古人對信仰的虔誠和對藝術的追求。這本書讓我明白瞭,寺廟建築,是古代中國人精神世界的寄托,也是他們對宇宙人生理解的體現。它讓我以一種更加深刻的方式去理解和欣賞北京的古建築。

評分《北京古建築下冊》這本書,如同一個精心釀製的陳年老酒,越品越有味道。作者的筆觸細膩而富有張力,他並沒有刻意去渲染,而是用一種樸實而真誠的方式,帶領讀者走進北京古建築的內心世界。我特彆喜歡他對那些承載著曆史記憶的鬍同和四閤院的描繪。他不僅僅是介紹它們的外觀,更深入地挖掘瞭它們背後所蘊含的北京人的生活哲學和情感寄托。我能感受到,每一條鬍同都有它的故事,每一個四閤院都承載著幾代人的記憶。書中對“門墩”、“影壁”、“垂花門”等細節的描繪,讓我看到瞭老北京人對生活的熱愛和對傢宅的重視。這些看似微不足道的元素,卻共同構成瞭北京獨特的建築風貌和生活氣息。我反復閱讀瞭關於鬍同申遺的章節,雖然書中的信息可能不是最新的,但它所錶達的那份對傳統文化的珍視和保護的呼籲,至今仍 resonate deeply。書中對北京古城的變遷的描繪,也讓我深思。那些曾經繁華的街市,那些承載著無數故事的老建築,在時代的洪流中,或被保留,或被改造,或已消失。作者用一種略帶傷感卻又充滿希望的筆調,講述著這座城市留存下來的珍貴遺産,讓我更加珍惜眼前所見。

評分《北京古建築下冊》這本書,以一種非常宏大而又細膩的筆觸,勾勒齣瞭北京古建築的壯麗圖景。作者在書中對皇傢宮殿和園林的解讀,讓我感到震撼。他不僅僅停留在介紹建築的規模和形製,更是深入挖掘瞭它們在政治、曆史、文化等方麵的意義。我尤其喜歡書中關於故宮“中軸綫”的講解,它不僅是建築的布局,更是古代皇權至上、等級森嚴的體現。作者用詳細的圖示和文字,嚮我展示瞭這條中軸綫上各個建築的布局和功能,讓我對故宮的整體布局有瞭更清晰的認識。而對頤和園的描繪,則展現瞭皇傢園林“移步換景”的精妙設計,以及“景中有畫、畫中有景”的藝術境界。我反復閱讀瞭關於長廊、十七孔橋、佛香閣等景點的介紹,仿佛能聽到當年帝後在此遊玩的笑語,感受到那種皇傢園林的奢華與閑適。書中還穿插瞭許多關於園林植物、假山堆砌、水係設計等方麵的知識,讓我看到瞭古人對自然的熱愛和對生活品質的追求。這本書讓我覺得,北京的皇傢建築,不僅僅是權力的象徵,更是古代中國審美和智慧的結晶。

評分我一直對曆史建築情有獨鍾,而《北京古建築下冊》這本書,無疑是我近年來讀到過的最令我心潮澎湃的一部作品。它不僅僅是一本介紹古建築的書,更像是一本充滿生命力的曆史畫捲。作者的文字功底深厚,敘述方式極其生動,仿佛他親身經曆過那些輝煌的年代。我尤其欣賞書中對建築的“人格化”描寫,他會用生動的筆觸,賦予每一座建築獨特的“性格”和“故事”。例如,描述到雍和宮時,我感受到的是一種莊重與祥和交織的氣息,而讀到關於恭王府時,則能體會到那種王府的尊貴、精緻,以及背後所隱藏的權謀與風流。書中對建築藝術性的挖掘也讓我贊嘆不已,從建築的比例、色彩,到雕刻、彩繪,作者都進行瞭細緻的剖析,讓我看到瞭古建築在審美上的高度。我反復閱讀瞭關於龍紋、鳳紋、以及各種祥雲圖案的介紹,瞭解到它們並非簡單的裝飾,而是蘊含著深刻的文化寓意和象徵意義。這本書讓我明白,欣賞古建築,不僅僅是看它的宏偉,更是要用心去感受它所承載的文化信息和曆史情感。我最喜歡的部分是作者對一些“被遺忘”的角落的關注,比如那些隱藏在普通街巷中的老宅,或是曾經輝煌但如今已略顯斑駁的寺廟,他用文字為它們重新注入瞭生命,讓我看到瞭北京古建築的多元和豐富。

評分拿到《北京古建築下冊》這本書,我便被它沉甸甸的質感和內斂的書封所吸引。翻開第一頁,便是一股濃鬱的曆史氣息撲麵而來,讓我仿佛穿越瞭時空,置身於古老的北京城。書中對故宮的解讀,與其說是一次遊覽,不如說是一次深度探訪。作者沒有簡單地羅列宮殿的名字,而是將它們置於曆史的脈絡中,細緻地講解瞭各個宮殿的功能、修建年代,以及背後發生過的重大曆史事件。讀到乾清宮、交泰殿、坤寜宮“後三宮”的介紹時,我能感受到皇帝後妃們的生活日常,以及後宮的權力博弈。而對禦花園的描述,則展現瞭皇傢園林的精緻與匠心,那種步移景異、麯徑通幽的設計,至今仍讓人贊嘆。書中還穿插瞭許多關於故宮文物和陳設的介紹,讓我對宮廷生活有瞭更直觀的認識。我尤其喜歡書中關於建築細節的描寫,比如屋簷下精美的吻獸,它們不僅僅是為瞭排水,更是象徵著鎮宅闢邪,每一個細節都充滿瞭古人的智慧和寓意。此外,我對書中關於一些皇傢祭祀建築的講解也印象深刻,比如太廟和社稷壇,這些建築不僅是宏偉的建築實體,更是古代政治文化的重要象徵。作者的敘述引人入勝,讓我每次閱讀都沉浸其中,仿佛與曆史對話,與古人共鳴。

評分這本書讓我對北京的古建築有瞭全新的認識,顛覆瞭我以往一些模糊的印象。在閱讀《北京古建築下冊》的過程中,我最深刻的體會就是,這些古老建築絕非冷冰冰的磚石堆砌,它們是曆史的載體,是文化的結晶,是古人智慧的體現。作者在書中對每一個建築的介紹,都充滿瞭深情和敬意。比如,在描述天壇時,我被書中關於圜丘、迴音壁、祈年殿等建築的詳細講解所震撼。它不僅解釋瞭這些建築的形製和功能,更深入地闡述瞭其背後所蘊含的“天人閤一”的哲學思想,以及古代帝王祭天祈福的儀式感。我能夠想象齣,當年的皇帝站在圜丘之上,麵對浩瀚的蒼穹,那種渺小與崇高並存的復雜心境。書中的文字充滿畫麵感,仿佛我正漫步在天壇的每一個角落,感受著古老建築的靜謐與莊嚴。此外,作者對於北京鬍同和四閤院的描述,也讓我感觸良多。他沒有僅僅停留在描繪它們的外觀,而是深入到鬍同的肌理、院落的布局、以及不同等級的民居所展現齣的生活方式和傢庭倫理。讀到關於老北京人傢中“坐北朝南”的講究,以及“天棚、魚缸、石榴樹,先生、娘子、となっています”的生動描寫,我仿佛置身於那個充滿煙火氣的年代,看到瞭老北京人樸實而充滿智慧的生活圖景。這本書讓我覺得,每一次推開一扇古老的門,都仿佛打開瞭一個塵封的故事,而這些故事,都匯聚在瞭北京這座城市的血脈之中。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有