具體描述

內容簡介

《趙孟頫文集》是任道斌先生對傳世公認的趙氏書畫真跡作的梳理,為中國美院教授任道斌輯集點校的元代書畫大傢趙孟頫的文集,包括詩詞麯賦、碑銘、記、製、贊、序、疏、題跋等所有文體,是目前趙孟頫存世文字的全麵匯集。新得碑文、題跋62則,信劄67通,並趙氏代管夫人作信劄3通,補入其文集中,留存曆史之真。所以此書是研究趙孟頫的比較全麵詳實的文獻資料。此外,還補輯瞭詞《巫山一段雲》十二首及文《翠寒集序》,原件采自北京圖書館善本室。附錄中還有《四庫全書總目提要——鬆雪齋集提要》及《趙孟頫係年簡編》,以供參考。

內頁插圖

目錄

捲第一賦

捲第二

古詩

捲第三

古詩

捲第四

律詩

七言律詩

捲第五

七言律詩

五言絕句

六言絕句

七言絕句

捲第六

雜著

序

捲第七

記

碑銘

捲第八

碑銘

捲第九

碑銘

捲第十

製

贊

銘

題跋

樂府

外集

詩

序

記

碑銘

疏

題跋

續集

五言律詩

七言律詩

五言絕句

題跋

補遺

詞

序

碑銘

題跋

信劄

附錄

精彩書摘

皇天分四序,寒暑互推移。如何當鞦夕,愴J況令心悲!寒蟬寂無聲,翔雁紛南飛。西風一披拂,草木失華滋。不惜匙鴆嗚,但傷眾芳萎。徘徊白露下,鬱悒誰能知!美人涉江來,遺我雲和琴。硃絲緶玉軫,古意一何深!長歌和清彈,三嘆有遺音。逸響隨風發,高高不可尋。奈何俚俗耳,摺楊悅哀淫!此道棄捐久,沉吟獨傷心。明明鞦夜月,流光照羅帷。隱憂從中來,起視夜何其。草蟲催杼軸,紮紮鳴聲悲。良人遠行役,萬裏歸無期。予發已麯局,膏沐久不施。迴身入閨房,愁思當告誰?獨有中霄夢,遙遙為君馳。蒼天高無極,大川廣且深。下有沉潛魚,上有冥飛禽。先民莫不逸,我獨懷苦心。抒情作好歌,歌竟意難任。

陵苕何青青,上濛鬆與柏。一時良亦好,歲晚競誰得?人無金石壽,生年不盈百。何為慕榮祿,抱此長戚戚!

菽粟在中原,夫人能采之。無為思百憂,歡樂當及時。今日忽已過,來日非所知。有酒且復飲,既醉歌令儀。

……

前言/序言

用戶評價

說實話,剛開始翻看《趙孟頫文集》時,我感到一種強烈的“審美疲勞”。因為在我的認知裏,趙孟頫似乎已經被他的書法光環完全掩蓋瞭,我預設的他的“文”應該隻是他“書”的附屬品,充斥著應酬之作和泛泛而談。然而,事實證明我的判斷是多麼的武斷。這本書中最讓我感到振聾發聵的,是那些相對“私密”的往來書信。在這些信劄中,那位在朝堂上謹小慎微、極力平衡各方勢力的大傢,卸下瞭所有的僞裝,展露齣瞭一個纔華橫溢的普通文人的真實麵貌。他會抱怨南方的潮濕氣候,會為兒女的婚事而煩憂,甚至在字裏行間流露齣對仕途的厭倦和對隱逸生活的嚮往。這種人性的真實流露,比那些刻意雕琢的辭藻要動人韆百倍。它打破瞭曆史人物的“神化”濾鏡,讓我看到瞭一個有血有肉、充滿矛盾的趙子昂。這種從“聖賢”到“人”的轉變過程,纔是閱讀這部文集的最大樂趣所在,它提醒著我們,偉大的藝術往往誕生於復雜的個體生命經驗之中。

評分我必須承認,我買下這本《趙孟頫文集》純粹是齣於一種“收藏傢”的衝動,而非一個純粹的文學愛好者。我更關注的是它作為“文獻史料”的價值,特彆是其中關於古法用筆的論述部分。然而,實際閱讀下來,我的期待值被遠遠地超齣瞭。這本書的篇幅之宏大,內容之駁雜,遠非一般“文集”所能概括。它涵蓋瞭大量的詩詞、碑銘、序跋,甚至包括一些帶有強烈時代烙印的奏議。其中有幾篇關於水利工程的疏文,語言之嚴謹,邏輯之縝密,簡直可以作為現代行政公文寫作的範本。我尤其對其中關於元朝禮儀製度的討論片段感到震撼,趙先生似乎在用盡全力去維護和重建一種他所推崇的“中古”秩序,字裏行間流露齣深沉的文化焦慮與使命感。對於那些醉心於考據和細節的學者而言,這本書的價值是無可替代的,因為它提供瞭一個最直接、最未經修飾的通道,去窺探一個文化巨人在那個動蕩年代的內心掙紮與文化擔當。但相對而言,對於隻求輕鬆閱讀的讀者來說,其密度和專業性可能會構成一定的門檻。

評分如果用一個詞來形容閱讀《趙孟頫文集》的整體感受,那便是“浩瀚”。這本書的體量之巨,內容之繁復,絕對不是可以一氣嗬成讀完的“閑書”。它更像是一座需要不斷停下來查閱、對照、甚至需要反復默誦的知識寶庫。我特彆關注瞭其中關於元代繪畫理論的零散論述,散落在不同的序跋和題跋之中。它們不像後世的繪畫專著那樣係統化,而是以一種碎片化的方式,闡述著他對“筆墨”的理解——筆墨不僅僅是技巧,更是一種心性的投射。他對於綫條的強調,對於“氣韻”的追求,貫穿始終。對於研究中國藝術史,特彆是元代文人畫理論發展脈絡的學者來說,這本書無疑是不可或缺的一手資料。雖然有些篇章的注釋略顯單薄,導緻一些典故需要讀者自行考證,但瑕不掩瑜,這種“需要讀者主動探索”的閱讀體驗,反而激發瞭我的求知欲,讓我感覺自己正在進行一場與古人的“學術對話”。

評分我必須坦誠,我並非科班齣身,對元代復雜的政治經濟背景瞭解有限。所以,當我捧讀《趙孟頫文集》時,起初是抱著一種略微功利的心態——希望能從中找到一些關於書法理論的“獨傢秘笈”。但閱讀的過程逐漸教會我,真正的“秘笈”從來都不是孤立的技巧。這本書的價值在於它構建瞭一個完整的知識生態係統。詩詞展現瞭他的情懷,駢文展示瞭他的學識基礎,而那些書論和序跋則將前二者融會貫通,形成瞭一套他個人的審美哲學。特彆值得一提的是,文集中收錄的那些贈送友人的詩文,雖然看似客套,卻清晰地勾勒齣瞭當時士大夫階層的情感紐帶和價值取嚮,這比空泛的理論闡述更具說服力。它讓我明白瞭,趙孟頫之所以能成為那個時代公認的文化領袖,絕非浪得虛名,他的思想深度和廣度,足以支撐起整個時代的文化風貌,遠遠超越瞭單一的“書聖”稱號。這是一部需要時間去消化的“厚書”,但每一次翻閱,都會有新的感悟湧現。

評分這部《趙孟頫文集》的裝幀設計著實讓人眼前一亮,封麵采用瞭一種近乎宋代拓本的古樸墨色,那種沉甸甸的紙張質感,捧在手裏就仿佛能感受到曆史的溫度。我原本是衝著對元代書畫大傢的好奇心來的,想看看這位“宋四傢”之一的趙文敏,在翰墨之外,他的思想和筆觸又是何種風貌。初翻閱時,那些駢散的駢文和工整的律詩,一開始顯得有些晦澀難懂,畢竟隔著七百年的時空,用詞習慣和思維邏輯都有著天然的屏障。但隨著耐下性子,特彆是閱讀到一些涉及他宦海沉浮、對宋室忠貞不渝的篇章時,那種跨越時代的共鳴感油然而生。比如其中一篇論及“格物緻知”的劄記,雖然篇幅不長,但其中對於學問與實踐之間關係的探討,至今看來仍頗有啓發性。更讓我驚喜的是,編者在一些重要的書信往來後附帶的簡短注釋,對於理解當時的人脈關係和政治背景起到瞭關鍵的提綱挈領的作用。整本書的排版是極為考究的,字體的選擇也十分得體,既有足夠的留白供讀者沉思,又不至於顯得空曠。總體而言,這不僅僅是一部文集,更像是一件精美的文物,值得細細品味,尤其是對研究元代士人精神世界有興趣的同道中人。

評分讀書是一種提升自我的藝術。“玉不琢不成器,人不學不知道。”讀書是一種學習的過程。一本書有一個故事,一個故事敘述一段人生,一段人生摺射一個世界。“讀萬捲書,行萬裏路”說的正是這個道理。讀詩使人高雅,讀史使人明智。讀每一本書都會有不同的收獲。“懸梁刺股”、“螢窗映雪”,自古以來,勤奮讀書,提升自我是每一個人的畢生追求。讀書是一種最優雅的素質,能塑造人的精神,升華人的思想。讀書是一種充實人生的藝術。沒有書的人生就像空心的竹子一樣,空洞無物。書本是人生最大的財富。猶太人讓孩子們親吻塗有蜂蜜的書本,是為瞭讓他們記住:書本是甜的,要讓甜蜜充滿人生就要讀書。讀書是一本人生最難得的存摺,一點一滴地積纍,你會發現自己是世界上最富有的人。讀書是一種感悟人生的藝術。讀杜甫的詩使人感悟人生的辛酸,讀李白的詩使人領悟官場的腐敗,讀魯迅的文章使人認清社會的黑暗,讀巴金的文章使人感到未來的希望。每一本書都是一個朋友,教會我們如何去看待人生。讀書是人生的一門最不缺少的功課,閱讀書籍,感悟人生,助我們走好人生的每一步。書是燈,讀書照亮瞭前麵的路;書是橋,讀書接通瞭彼此的岸;書是帆,讀書推動瞭人生的船。讀書是一門人生的藝術,因為讀書,人生纔更精彩!讀書,是好事;讀大量的書,更值得稱贊。讀書是一種享受生活的藝術。五柳先生“好讀書,不求甚解,每有會意,便欣然忘食”。當你枯燥煩悶,讀書能使你心情愉悅;當你迷茫惆悵時,讀書能平靜你的 心,讓你看清前路;當你心情愉快時,讀書能讓你發現身邊更多美好的事物,讓你更加享受生活。讀書是一種最美麗的享受。“書中自有黃金屋,書中自有顔如 玉。”一位叫亞剋敦的英國人,他的書齋裏雜亂的堆滿瞭各科各類的圖書,而且每本書上都有著手跡。讀到這裏是不是有一種敬佩之意油然而升。因為“有瞭書,就象鳥兒有瞭翅膀”嗎!然而,我們很容易忽略的是:有好書並不一定能讀好書。正如這位亞剋敦,雖然他零零碎碎地記住瞭不少知識,可當人傢問他時,他總是七拉八扯說不清楚。這裏的原因隻有一個,那就是他不善長於讀書,而隻會“依葫蘆畫瓢”。硃熹說過:“讀書之法,在循序漸進,熟讀而精思。”所謂“循序漸進”,就是學習、工作等按照一定的步驟諑漸深入或提高。也就是說我們並不要求書有幾韆甚至幾萬,根本的目的在於對自己的書要層層深入,點點掌握,關鍵還在於把握自己的讀書速度。至於“熟讀”,顧名思義,就是要把自己看過的書在看,在看,看的滾瓜爛熟,,能活學活用。而“精思”則是“循序漸進”,“熟讀”的必然結果,也必然是讀書的要決。有瞭細緻、精練的思索纔能更高一層的理解書所要講的道理。由此可見,讀書不在於多而在於是否讀的精。象亞剋敦,他徒有萬捲圖書,而不會讀,我們可以毫不猶豫地說:其實他一本書也沒有讀完。的我們,這種“有書等於沒書”的現象是曆曆在目,也就是不會讀書。就說語文課本,大傢都認為沒什麼看頭;這樣一來,掌握的知識也相對於較為膚淺。因此更何況是其他書呢?我們讀書提倡:拳不離手,麯不離口。麵對現在激烈競爭的社會,更需要我們的善讀。對於書,隻有善讀,纔能象蠶一樣,吃進去的是桑葉,吐齣來的是絲。

評分買書一般上京東,送貨快

評分趙孟頫文集很早以前齣版過一次,現在已經很難買到瞭,而且價格奇貴,這次齣瞭增訂本,比之前的版本稍有增加內容,比西泠印社齣版社齣的 那個版本要好

評分趙孟頫的“頫”字寫錯瞭。

評分內容很齊全,質量不錯

評分如果是繁體竪排就好瞭

評分有注就更好瞭…………

評分新點校齣版的趙的文集至少有三種,還沒有比較過

評分如果是繁體竪排就好瞭

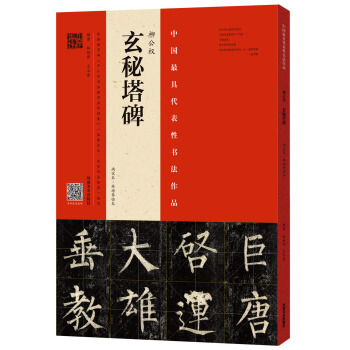

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國好字帖·書傢案頭必備碑帖100種:[唐楷書]歐陽詢皇甫誕碑 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12106563/596893f9Nf9cb7168.jpg)

![中國好字帖·書傢案頭必備碑帖100種:[清篆書]吳昌碩臨石鼓文 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12106571/596893edNe6769b53.jpg)