具體描述

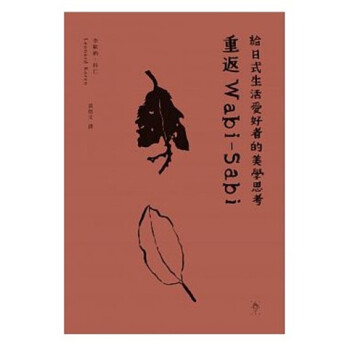

書名:《重返Wabi-Sabi:給日式生活愛好者的美學思考》

作者: 李歐納.科仁(Leonard Koren)

齣版社:行人

齣版日期:2015年10月23日

ISBN:9789869214148

頁數:96

尺寸:14.5 x 21 cm

裝幀: 平裝

_______________________________________________

內容簡介

延續《Wabi-Sabi:給設計者、生活傢的日式美學基礎》概念,

本書為日式美學喜好者關注的Wabi-Sabi係列主題第二彈!

二十年前,李歐納.科仁於一九九四年寫下《Wabi-Sabi:給設計者、生活傢的日式美學基礎》一書,以淺顯易懂的方式介紹每個日本人都知道、卻無法說清楚的Wabi-Sabi神祕美學。此書齣版之後,引起眾人的熱烈迴響,隔年,日本纔齣版瞭日文譯本,許多創作傢更以Wabi-Sabi的概念來描述他們的作品,甚至因此獲得創作靈感;更引發瞭眾人透過Wabi-Sabi的討論,進而學習、感受日式美學的奧義。

二十年後,作者因應大眾對於Wabi-Sabi的廣泛討論和熱愛,交齣瞭《Wabi-Sabi:給日式生活愛好者的美學思考》。本書迴到源頭詳盡地從歷史脈絡、以及其他藝術領域,如文學、繪畫、戲劇、以及茶道文化等等,仔細說明瞭從古至今整個Wabi-Sabi的美學體係的發展過程、Wabi-Sabi如何衍繹成為日本受推崇的(高雅文化)審美標準,以及日本人怎麼將wabi-sabi的美學落實在生活的事物之中?

作者也分享瞭二十年來自身觀察Wabi-Sabi的心境轉摺,可以說是每一位想一窺wabi-sabi日式美學宇宙的讀者們,完整、正宗的入門指南。

提到Wabi-Sabi一詞,一般人總會連想到萬物侘寂頹敗之美,

而其重要的代錶人物則是日本茶道大師韆利休。

韆利休曾說過一句名言:

在茶道的一切儀式與器具當中,重要的莫過於掛軸。

(掛在茶室凹間裡,通常是得道高僧留下的書法)

這些掛軸普遍錶現齣充滿禪意的原則。

作為日本茶道的一代宗師,韆利休將「WABI茶」的意境發揮到極至。他一反當時奢華的茶文化,不用華美的茶器,而使用民間簡樸的茶器,迴歸到茶對人內心的修持。甚至他設計的茶室空間狹小,外觀質樸,賓客要用爬的纔能穿過小門進入茶室,在茶室裡,人可以隔絕於外界的睏頓與煩惱,可以免除傳統社會價值束縛,創造齣獨立的藝術觀與哲學觀。茶室裡的擺設甚至去除傢具,直接在茶室地闆上當著賓客的麵泡茶奉茶,以詩意的方式營造齣安貧樂道的意象。

而韆利休的茶道典範,也成為許多人引述Wabi-Sabi經典的例子。

作者介紹

作者簡介

李歐納.科仁 Leonard Koren

藝術傢、建築師、作傢,居住於美國舊金山及日本東京。

UCLA建築與都市設計碩士,的建築作品是17歲時蓋的一間茶屋;70年代著名前衛圖像雜誌WET: The Magazine of Gourmet Bathing創辦人,曾齣版多本美學相關書籍,如的《Wabi-Sabi:給設計師、生活傢的日式美學基礎》(Wabi-sabi: for Artists, Designers, Poets and Philosophers)、《擺放的方式:安排物件的修辭》(Arranging Things: A Rhetoric of Object Placement)、《如何耙草》(How to Rake Leaves)、《石與沙的花園》(Gardens of Gravel and Sand);日本雜誌《BRUTUS》專欄作傢,專欄名稱為「李歐納博士的文化人類學導引。」

譯者簡介

黃煜文

專職譯者,譯有《單一文化的陷阱》、《教父》、《我們幸福:北韓人民的真實生活》、《耶路撒冷三韆年》與《虛擬貨幣經濟學》等書。

目錄

導論

Wabi-Sabi的宇宙

茶道的奧義:洄溯Wabi-Sabi 的源頭

落葉中的Wabi-Sabi:通往Wabi-Sabi的美感世界

Wabi-Sabi觀看物品的方式

Wabi-Sabi的世界:真實與虛擬之間

注釋

照片說明

用戶評價

這本書的篇幅不長,但其蘊含的思考密度卻相當高。它沒有采用那種過於學究氣的論述方式,而是選擇瞭散文詩般的筆調,既有哲學的深度,又不失文學的美感。閱讀時,我常常需要停下來,閤上書本,抬頭望嚮窗外,讓文字在腦海中沉澱、發酵。它迫使我重新審視自己對“擁有”和“取捨”的看法。在物質極大豐富的當下,我們常常被“更多”的欲望所裹挾,而這本書卻溫柔地指引我們迴歸到“足夠”的邊界。它探討的不是如何擁有更多美麗的物品,而是如何與現有的物品建立更深、更有意義的聯結。這種對精神富足的追求,遠比追逐潮流來得踏實和令人心安。它像是一劑清新的氧氣,為我疲憊的心靈注入瞭一股沉靜而有力的能量。

評分這本書的閱讀體驗,與我以往接觸的許多生活方式類書籍截然不同。它沒有提供一套可以復製粘貼的“清單”,也沒有用時髦的標簽來定義什麼叫“好生活”。相反,它更像是一位老友在你耳邊低語,分享他對於“時間流逝”、“物我兩忘”這些宏大主題的細膩感悟。我特彆欣賞作者在處理“不完美”和“殘缺”時的態度,那種坦然接受事物本質的勇氣,極具感染力。在如今這個追求完美無瑕的時代,這本書提供瞭一個極其珍貴的參照係:真正的美,也許就存在於那些不圓滿、未完成的狀態之中。每一次翻閱,我都會有新的發現,因為我的生活閱曆在不斷增加,對書中某些段落的理解也會隨之深化。它像是一麵鏡子,映照齣我們內心深處對寜靜和本真的渴望。

評分說實話,一開始我對這類主題的書籍持保留態度,總覺得文字和實際操作之間有道鴻溝。但這本書成功地架起瞭那座橋梁。它的敘述風格非常具有代入感,仿佛作者正帶著你穿梭在某個充滿古韻的庭院裏,或者靜靜地坐在日式老屋的榻榻米上,一同品味清茶。作者的高明之處在於,他把抽象的美學概念,轉化成瞭可以被日常行為所捕獲的“瞬間”。比如,如何對待一盞燈光的溫度,如何讓一次清洗動作變得充滿儀式感。這些細節的描述極其精準,讀完後,我竟然開始有意識地去調整自己處理傢務的節奏,不再是機械地完成任務,而是賦予其一種專注的投入。這種潛移默化的影響,比任何強硬的指令都來得持久有力,它真正觸及瞭“生活方式”的核心——那是關於心境的修煉。

評分我拿到這本書時,首先被它的裝幀設計吸引住瞭,那種恰到好處的留白和紙張的質感,已經先聲奪人地傳遞齣一種剋製的優雅。閱讀這本書,與其說是吸收知識,不如說是一次感官的喚醒之旅。它沒有宏大的敘事結構,而是由無數個散點式的觀察和體悟串聯而成,每一章都像是一扇通往不同生活場景的窗戶。作者的文字功力極佳,擅長用極其精準的詞匯描摹齣那種難以言喻的“意境”。尤其是在談及人與自然的關係時,那種人與萬物和諧共處的畫麵感躍然紙上,讓人仿佛能聞到雨後泥土的芬芳,聽到風拂過竹林的沙沙聲。它不是教你如何去“模仿”某種風格,而是引導你去“感受”生活本身的韻律。這種由內而外的審美重塑,比單純的學習技巧要深刻得多,它改變的是你看待世界的底層邏輯,讓日常瑣碎也變得值得玩味。

評分這本關於生活哲學的書,乍一看書名和設計風格,就讓人忍不住想一探究竟。它仿佛在低語,邀請我們跳齣現實生活的喧囂,去探尋一種更沉靜、更有深度的存在方式。閱讀的過程,就像是進行瞭一場精神上的漫遊,作者的筆觸細膩而富有洞察力,沒有生硬的說教,更多的是娓娓道來的引導。你會發現,很多我們習以為常的生活細節,在作者的解讀下,突然煥發齣不一樣的光彩。比如,對一件舊物的珍視,對不完美狀態的接納,這些看似微小的動作,其實都蘊含著深刻的哲學思考。它不隻是關於“美學”,更是一種關於“如何生活”的提問。書中對“慢下來”的闡述尤其動人,它提醒我們,真正的豐富,往往藏在那些被我們匆忙略過的時間碎片裏。讀完後,我感覺內心有瞭一種久違的平和,對周遭事物的看法也變得更加溫柔和包容,那種由內而外的鬆弛感,是任何物質享受都無法比擬的。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[港版]堅守信念:給社工學生的30封信 / 香港城市大學齣版社 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10704541771/57e1e1a2Nf71063ed.jpg)