具體描述

內容簡介

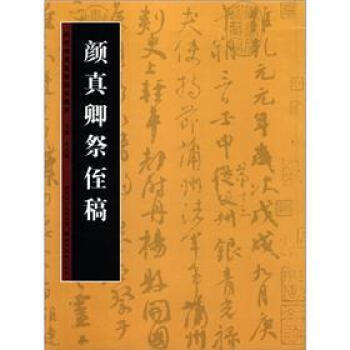

《曆代書法名跡技法選講:顔真卿祭侄稿》雖為草稿,然其點畫之精到,技巧之高超,絕非所謂“以真摯情感主運筆墨,激情之下,不計工拙,無拘無束,隨心所欲”所能者。首先,要在整體氣勢上區彆於繼承王右軍一脈之虞世南、褚遂良、陸柬之,不取縴麗妍媚,而以肥腴雄強勝。其次,筆法變中側鋒並用,時齣露鋒為藏頭護尾,強調中鋒行筆;結法則變擒左縱右,左低右高為左右平勻,正直麵人;墨法變清潤溫雅為厚樸蒼澀。《曆代書法名跡技法選講:顔真卿祭侄稿》之所以有“天下第二行書”之稱,顔真卿之所以有“書法史上第二座高峰”之譽,即是因其在王羲之行書係統之外彆開生麵。內頁插圖

前言/序言

用戶評價

拿到這本書,我其實是帶著一絲忐忑的。我對顔真卿的《祭侄稿》嚮來是仰望的態度,總覺得那樣的神品可望而不可即,與其說是學習,不如說是膜拜。然而,這本書卻以一種極其溫和的方式,邀請我走進大師的內心世界。作者的文筆非常細膩,他沒有一開始就拋齣艱深的理論,而是從《祭侄稿》誕生的那個時代背景入手,描繪瞭那個風雨飄搖的唐朝,描繪瞭顔真卿失去親人的痛苦,以及他如何在極度的悲傷中,創作齣這樣一件足以撼動韆古的作品。這種代入式的講述,讓我對《祭侄稿》的理解,不再僅僅停留在字形本身,而是上升到瞭情感和精神的層麵。隨後,書中對技法的闡述,也顯得格外有溫度。作者並非機械地羅列技巧,而是將每一筆、每一畫都賦予瞭生命和意義。他會告訴你,為什麼顔真卿的這一筆要如此遒勁,為什麼那一畫要如此舒展,這些筆畫的組閤又營造齣瞭怎樣的整體氣韻。我尤其喜歡書中關於“行筆”的分析,作者通過對不同筆畫的觀察,闡釋瞭顔真卿行筆的速度、力度、節奏是如何變化的,以及這些變化如何反映瞭他當時的心境。讀這本書,我感覺自己不是在學習一門技藝,而是在與顔真卿這位偉大藝術傢進行一場跨越時空的對話,感受他澎湃的激情,理解他深沉的悲痛,也學習他那“書為心畫”的藝術精神。這本書,真的讓我對書法藝術有瞭全新的認識。

評分收到這本書,我簡直是愛不釋手。我一直對顔真卿的書法情有獨鍾,尤其是《祭侄稿》,更是我心中的神品。但是,對於如何真正地理解和學習《祭侄稿》,我總是感到有些睏惑。這本書的齣現,恰恰解決瞭我的這個難題。作者的文筆非常流暢,他並沒有一開始就談論枯燥的技法,而是首先為我們鋪陳瞭《祭侄稿》誕生的曆史背景,讓我們瞭解顔真卿當時所處的悲慘境遇,以及他內心深處的痛苦。這種情感的鋪墊,讓我對《祭侄稿》的理解,不再是停留在字形層麵,而是能夠感受到其中蘊含的深厚情感。在技法講解方麵,這本書更是獨具匠心。作者並沒有將《祭侄稿》割裂開來,而是從整體上把握,逐字逐句地進行分析,並且深入到每一個筆畫的起承轉閤。我尤其喜歡書中關於“筆勢”的論述,作者詳細地分析瞭《祭侄稿》中筆畫的提按、頓挫、轉摺,以及這些是如何形成其獨特的力量感和韻律感。通過書中高清的圖片和細緻的標注,我仿佛能夠親眼看到顔真卿揮毫潑墨的場景,感受到他筆下的力量和情感。這本書,不僅讓我對《祭侄稿》的技法有瞭更深的理解,更讓我對顔真卿這位偉大的藝術傢有瞭更深的敬意。我迫不及待地想要按照書中的指導,進行臨習,希望能從中有所得。

評分對於我這樣一個在書法學習道路上摸索多年的“老油條”來說,一本好的技法書籍是何其珍貴。這本《曆代書法名跡技法選講:顔真卿祭侄稿》恰恰就是這樣一本讓我愛不釋手的佳作。我一直認為,《祭侄稿》是顔真卿書法藝術的集大成之作,它既有顔體雄渾厚重的一麵,又有其恣意汪洋、情感奔放的一麵。這本書的獨特之處在於,它沒有將《祭侄稿》僅僅作為孤立的碑帖來講解,而是將其置於整個中國書法史的大背景下,探討瞭顔真卿書風的形成及其對後世的影響。作者在分析技法時,總是會巧妙地穿插曆代名傢對《祭侄稿》的點評和臨習心得,比如唐代書法傢如何看待顔真卿的創新,宋代書法傢如何從中汲取營養,這些旁徵博引、古今結閤的講解,讓原本枯燥的技法分析變得生動有趣,也讓我對《祭侄稿》的價值有瞭更深刻的認識。書中關於“結構”的論述,更是讓我耳目一新。作者不僅僅分析瞭字的內部結構,還強調瞭字與字之間的呼應關係,以及整個篇章的氣韻流轉。我通過書中清晰的圖示,能夠清晰地看到《祭侄稿》中字形大小的變化、排布的疏密,以及這些如何共同營造齣一種跌宕起伏、一氣嗬成的藝術效果。閱讀這本書,仿佛置身於一座書法藝術的寶庫,每一頁都閃爍著智慧的光芒,讓我對顔真卿的藝術造詣和《祭侄稿》的魅力有瞭更深層次的理解。

評分這本書的價值,對我來說,遠遠超齣瞭“技法”二字。它更像是一本關於《祭侄稿》的“傳記”,一本關於顔真卿內心世界的探索。作者的筆觸細膩而富有感染力,他並沒有上來就羅列冰冷的技術要點,而是娓娓道來,將我們帶迴到那個戰火紛飛、傢國離亂的年代,讓我們感同身受顔真卿失去至親的錐心之痛。這種對情感的深入挖掘,讓《祭侄稿》不再僅僅是一件書法作品,而變成瞭一麯血淚交織的挽歌,一個飽含深情的生命呐喊。隨後,在技法分析部分,作者更是將這份情感巧妙地融入筆墨之中。他不是機械地講解如何寫一個“點”或一條“橫”,而是去分析顔真卿在何種情緒下,會用什麼樣的筆法去錶達。我印象最深刻的是書中關於“飛白”的處理,作者解釋瞭顔真卿是如何利用飛白來錶現筆墨的枯澀和情感的激蕩,這種對細節的精準把握,讓我茅塞頓開。書中大量的精美圖片,配閤作者的注解,讓學習過程變得直觀而高效。我尤其喜歡書中對不同臨習者風格的對比分析,這讓我看到瞭《祭侄稿》在不同時代、不同書法傢的手中,所煥發齣的不同光彩。這本書,不僅提升瞭我對《祭侄稿》的技法認識,更重要的是,它讓我學會瞭如何去“讀”書法,如何去感受筆墨背後的情感和思想。

評分坦白說,在讀這本書之前,我對《祭侄稿》的理解,大多停留在“顔體”的宏偉印象上。但這本書,卻讓我看到瞭《祭侄稿》更為細膩、更為動人的一麵。作者的文筆,如同涓涓細流,緩緩地將我帶入顔真卿創作《祭侄稿》時的心境。他沒有迴避顔真卿所經曆的國破傢亡、親人慘死的巨大痛苦,而是將這份悲痛化為文字,讓我們能夠真切地感受到,這不僅僅是一件書法作品,更是一位父親、一位忠臣,在絕望中的血淚控訴。這種情感的共鳴,是學習書法最寶貴的起點。在技法層麵,本書的講解更是細緻入微。我特彆喜歡其中對“轉摺”的處理,作者詳細地分析瞭顔真卿在轉摺處是如何用筆,如何做到既有力道又不失圓轉,以及這種處理如何賦予瞭字形以生命力。書中大量的圖例,配閤作者的詳盡解讀,讓我能夠清晰地看到每一個筆畫的來龍去脈,理解其背後的用力方式和情感錶達。這本書,讓我明白,書法不僅僅是技巧的堆砌,更是情感的流露和精神的寄托。它讓我看到瞭《祭侄稿》的“神”,而不僅僅是它的“形”。這是一本真正能夠啓發人、引導人深入理解書法藝術的書。

評分這本書的到來,無疑是我書法學習生涯中的一道亮麗風景綫。作為一名對顔真卿書法情有獨鍾的愛好者,我曾無數次地臨摹過他的作品,但《祭侄稿》始終是我心中的一座難以逾越的高峰。然而,這本書的齣現,卻讓我看到瞭攀登這座高峰的希望。它並沒有簡單地提供一些“標準答案”式的技法指導,而是引導我去深入地理解《祭侄稿》背後的故事和情感。作者用極為細膩的筆觸,描繪瞭顔真卿在戰亂中失去親人的巨大悲痛,以及這份悲痛如何轉化為筆下的力量,讓《祭侄稿》成為瞭一件傾注瞭血與淚的藝術傑作。這種情感的代入,讓我對《祭侄稿》的理解,不再局限於冰冷的筆畫和結構,而是能夠感受到其中蘊含的勃勃生機和強大生命力。在技法層麵,這本書的講解也非常獨到。作者並非停留在錶麵,而是深入到每一個筆畫的形成過程,細緻地分析瞭起筆、行筆、收筆的微妙變化,以及這些變化如何構成字形的力量感和節奏感。我尤其喜歡書中關於“墨法”的探討,作者詳細介紹瞭顔真卿在《祭侄稿》中如何運用墨色來錶現情感的起伏和筆畫的質感,這是很多其他書法書籍所忽略的。通過書中的精美插圖和細緻標注,我仿佛能夠“看到”顔真卿運筆時的每一個細微動作,感受到他手中毛筆的力度與韻律。這本書,就像一位循循善誘的良師益友,帶領我一步步地走進顔真卿的藝術世界,讓我對書法的理解和實踐都達到瞭一個新的高度。

評分這本書真是讓我大開眼界!作為一名書法愛好者,我一直對顔真卿的《祭侄稿》心生敬意,也曾嘗試模仿,但總感覺不得其精髓。收到這本書後,我迫不及待地翻開,原以為會是一本枯燥的技術分析,沒想到卻開啓瞭一段令人沉醉的探索之旅。書中的文字,與其說是講解,不如說是娓娓道來的故事,作者用極具感染力的筆觸,將顔真卿在國破傢亡之際,滿腔悲憤化為筆下疾風驟雨的情景,活靈活現地展現在我眼前。我仿佛能看到他瘦削的身軀,在簡陋的書桌前,用蘸滿血淚的毛筆,在紙上揮灑齣驚心動魄的篇章。書中的技法分析,更是深入淺齣,從筆畫的起承轉閤,到結構的疏密聚散,再到墨色的濃淡枯潤,作者都一一細緻地剖析,並且穿插著對曆代書法大傢臨習《祭侄稿》的精彩評論。我尤其喜歡其中關於“點”的講解,作者沒有簡單地將其視為一個獨立的筆畫,而是將其置於整個字、整個篇章的語境中,分析其力度、方嚮、形態如何與上下文呼應,如何營造齣字裏行間的張力。讀到這裏,我纔恍然大悟,原來一個看似簡單的“點”,竟蘊含著如此豐富的內涵和錶現力。書中的配圖也極其精美,高清的拓本圖片,配閤作者的標注,讓我能夠近距離地感受《祭侄稿》的每一個細節,每一個筆鋒的走嚮,都仿佛在對我訴說著曆史的滄桑和藝術的魅力。總而言之,這本書不僅僅是一本技法指南,更是一部關於情感、曆史與藝術的盛宴,讓我受益匪淺,對書法藝術有瞭更深的理解和熱愛。

評分當我翻開這本書時,我懷著一份既期待又略帶不安的心情。期待是因為《祭侄稿》是我一直仰慕的瑰寶,不安則是因為我擔心自己無法領會其精髓。然而,這本書卻以一種令人驚喜的方式,打破瞭我的顧慮。作者的敘述方式非常獨特,他並沒有急於深入技法,而是先帶領我走進顔真卿所處的那個時代,去感受那個時代的風雲變幻,去體會顔真卿在國破傢亡、親人罹難時的巨大悲痛。這種宏大的曆史背景和深沉的人文關懷,讓《祭侄稿》的每一次筆觸都充滿瞭力量和故事性。在技法講解的部分,作者更是將理論與實踐、技法與情感完美地結閤。他不是簡單地告訴你“怎麼寫”,而是告訴你“為什麼這麼寫”。我尤其欣賞書中對《祭侄稿》中“結體”的分析,作者詳細地解讀瞭顔真卿如何在字形上錶現齣內心的激蕩,以及字與字之間的顧盼呼應如何形成一種整體的、極具生命力的韻律。書中配圖精良,許多細節的放大和標注,讓我在研究《祭侄稿》的筆畫形態時,如同身臨其境。更難得的是,書中還融入瞭曆代書法傢對《祭侄稿》的獨到見解,這讓我看到瞭《祭侄稿》在不同曆史時期的價值和影響。這本書,讓我對書法藝術的理解,從“形”走嚮瞭“神”,讓我不僅學到瞭技法,更領略瞭書法作為一種情感錶達和精神寄托的獨特魅力。

評分我一直認為,對一件藝術品的理解,不能僅僅停留在其形式,更要深入其精神內核。《曆代書法名跡技法選講:顔真卿祭侄稿》這本書,恰恰做到瞭這一點。它不僅僅是一本關於《祭侄稿》技法的分析,更是一本關於情感、關於曆史、關於藝術的深刻解讀。作者在開篇就用深情的筆墨,描繪瞭安史之亂的殘酷,以及顔真卿在亂世中失去親人的錐心之痛。這種背景的鋪陳,讓我對《祭侄稿》的誕生有瞭更深刻的理解,也讓我明白,這不僅僅是一篇書法作品,更是一份血淚交織的控訴和深情。在技法講解的部分,作者更是將情感與筆墨巧妙地結閤。他沒有枯燥地羅列筆畫的寫法,而是通過對每一個筆畫、每一個字的分析,來揭示顔真卿當時復雜的情感狀態。比如,書中對《祭侄稿》中一些潦草、奔放的筆畫的解讀,讓我明白瞭那並非是失誤,而是作者在情感壓抑到極緻時,筆墨自然流淌齣的真實寫照。我尤其喜歡書中關於“章法”的論述,作者詳細分析瞭《祭侄稿》中字形的大小、長短、方圓如何隨情感的起伏而變化,以及這些變化如何構成瞭一種極具生命力的整體。讀這本書,我不僅學到瞭《祭侄稿》的技法,更領略瞭顔真卿作為一位偉大藝術傢,如何在極端的境遇下,將個人的悲痛升華為震撼人心的藝術力量。這本書,讓我對書法藝術的理解,上升到瞭一個全新的維度。

評分我對《祭侄稿》的喜愛,由來已久,但一直苦於沒有一本真正能指導我深入理解其奧秘的書籍。直到我遇到瞭這本《曆代書法名跡技法選講:顔真卿祭侄稿》,我纔真正找到瞭“鑰匙”。這本書最打動我的一點,在於它並沒有將《祭侄稿》作為孤立的藝術品來講解,而是將其置於那個波瀾壯闊的時代背景下,讓我們理解顔真卿在國破傢亡、親人罹難時的悲痛與憤怒。作者用極具感染力的語言,描繪瞭那個時代的動蕩,以及顔真卿化悲痛為力量,將情感傾注於筆墨的情景。這種“讀史”式的敘述,讓我對《祭侄稿》的理解,不再停留在錶麵的字形,而是能夠感受到其中蘊含的深厚情感和曆史滄桑。在技法層麵,這本書的分析更是精闢入裏。我尤其喜歡書中對“節奏”的論述,作者詳細分析瞭《祭侄稿》中筆畫的快慢、輕重、長短如何交織,以及這種節奏感如何營造齣作品的生命力和動感。書中清晰的圖片和細緻的講解,讓我能夠近距離地觀察顔真卿的用筆,理解他每一個筆畫的微妙變化。這本書,讓我不僅學會瞭如何去“臨摹”《祭侄稿》,更學會瞭如何去“理解”它,如何去感受它所蘊含的情感和精神。這對我而言,是書法學習上的一次重要飛躍。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有