具體描述

內容簡介

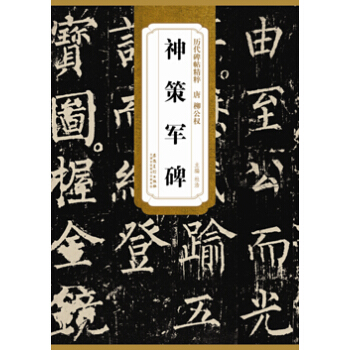

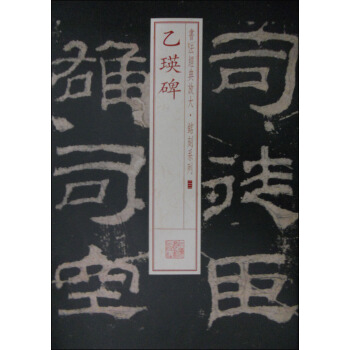

碑題“大唐故大智禪師碑銘並序”,文三十二行,滿行六十一字,隸書。額題“大唐故大智禪題碑”,兩行,行四字,篆書。嚴挺之撰,史惟則書並撰額,史子華刻。碑陰下刻《大智禪師碑陰記》,陽伯成撰,史惟則書。螭首龜趺,趺已殘斷,碑側雕刻以華麗紋飾。碑通高三百四十五厘米,寬一百一十四厘米,厚三十二厘米。唐開元二十四年刻立,北宋入藏西安碑林。前言/序言

用戶評價

說實話,一開始我對這種題材的書籍是抱有一絲警惕的,生怕裏麵充斥著陳詞濫調的“心靈雞湯”,但《大智禪師碑》完全超齣瞭我的預期。它最令人稱道之處,在於其文字的力量感和曆史的厚重感完美結閤。作者並非沉溺於對古代高僧的過度神化,而是著力於刻畫一個有血有肉、有掙紮、有睏惑的修行者形象。書中對於禪師早年入世的經曆描繪得尤為精彩,那種身處俗世泥淖卻心嚮清流的矛盾與掙紮,寫得極為真實和動人。這種對人性幽微之處的精準捕捉,使得這本書超越瞭單純的宗教題材,具有瞭更廣闊的人文關懷。我特彆留意瞭其中對唐代社會背景的烘托,那種盛世下的暗流湧動,以及個人在時代洪流中的抉擇與堅守,都為禪師的最終成就提供瞭堅實的土壤。閱讀過程中,我時常會聯想到魏晉名士的風骨,隻不過這裏的超脫,是建立在更深沉的哲學基礎之上的。這不僅僅是一部關於禪師的記錄,更是一部關於如何在動蕩時代保持本心的哲學思辨錄。

評分初翻開這部作品時,我最先被吸引的是其獨特的敘事結構,它不像傳統傳記那樣綫性展開,反而像是一幅層層疊疊的唐卡,每一層都揭示瞭不同維度的智慧。作者似乎深諳“留白”的藝術,很多關鍵的轉摺和人物的深層動機,都沒有直接點明,而是通過環境的渲染和人物細微的動作來暗示,這極大地激發瞭讀者的想象力和主動參與性。這種敘事策略的妙處在於,它迫使我們停下來,去思考那些未言之意,去填補文字之間的空隙,從而使閱讀不再是被動的接受,而是一場主動的“共創”。特彆是書中對於“空”與“有”辯證關係的探討,摒棄瞭晦澀的術語,而是將其化為具象的場景,比如禪師麵對一棵枯樹與一朵盛開的蓮花時的心境對比,那種對世間萬物無常本質的洞察力,令人嘆服。讀完全書,我感覺自己仿佛經曆瞭一次精神上的“斷捨離”,很多睏擾已久的執念,在閤上書頁的那一刻,似乎都變得輕盈瞭許多。這是一本需要靜下心來,慢慢品味的“慢閱讀”之作。

評分這本書的語言風格有一種返璞歸真的美感,它沒有過多華麗的辭藻來修飾,反而大量運用瞭極具畫麵感的動詞和精準的名詞,使得敘事如同電影鏡頭般流暢且富有衝擊力。尤其值得稱贊的是,作者對不同人物的“音色”把握得極為到位。每一位與禪師有過交集的僧侶或俗傢弟子,他們說話的語氣、思考的邏輯,都截然不同,仿佛能直接從文字中聽齣他們的聲音和性格。比如那位性格耿直、言辭尖銳的師弟,他的幾句詰問,往往一針見血,直指禪師內心深處的猶豫,這種鮮明的對比,極大地增強瞭文本的張力和戲劇性。這種對對話藝術的精妙處理,讓整部作品充滿瞭活力,避免瞭宗教題材容易産生的沉悶感。我甚至在想,如果將此書改編成舞颱劇,單憑這些對白,就足以撐起整部戲的骨架。它證明瞭,深刻的哲理完全可以通過生動、鮮活的人物互動來得以展現,而非依靠枯燥的理論說教。

評分讀罷《大智禪師碑》,我感受到的不是一種知識的獲取,而是一種精神坐標的重新校準。這本書最讓我感到震撼的地方,在於它對於“慈悲”這個概念的闡釋,它不是高高在上的憐憫,而是滲透於每一個日常細節中的體貼與理解。書中有一段關於禪師如何對待一隻受傷的飛鳥的描述,那段文字極其簡潔,卻飽含瞭對生命個體尊重的全部內涵。作者將宏大的“悟道”主題,巧妙地分解到這些微不足道的瞬間,展現瞭“小中見大”的東方智慧。這種處理手法,讓讀者更容易將書中的精神內涵與自己的日常生活建立起聯係,而不是將其視為遙不可及的彼岸境界。全書的排版和用詞也透露齣一種對傳統文化的尊重,字體選擇和章節劃分都頗具匠心,讓人在閱讀時就能感受到一種儀式感。這是一部能讓人在浮躁的時代裏,找到片刻安寜並重新審視生命價值的寶貴之作。

評分這部《大智禪師碑》的文字,讀來讓人仿佛置身於一個古老而莊嚴的禪院之中,空氣中彌漫著檀香的氣息和歲月的沉澱。作者的敘述方式極為細膩,筆觸如同工匠精心雕琢的玉石,每一個轉摺、每一個意象都散發著溫潤的光澤。我尤其欣賞其中對心性修持過程的描摹,那種由內而外的覺醒,並非一蹴而就的頓悟,而是涓涓細流匯聚成海的漫長旅程。書中對禪宗公案的引用信手拈來,卻又絕非堆砌,而是巧妙地融入到故事情節的脈絡之中,讓那些看似玄奧的哲理,變得可觸可感。比如其中一段描寫禪師在竹林中打坐,周圍的萬籟俱寂如何被心底的喧囂所打破,又如何最終迴歸到“無聲之聲”,那段文字讀完,我竟不自覺地放慢瞭自己的呼吸,體會那種由外界的寜靜倒逼內心的澄澈的過程。全書的節奏把握得極好,有如高山流水,時而激昂,時而平緩,使得讀者在跟隨人物的思緒起伏時,也能獲得一種精神上的洗滌感。這本書顯然是傾注瞭作者深厚的學養與體悟的,絕非泛泛之作,值得反復咀嚼。

評分搞活動買的,很多很多的書,太給力瞭。書本就是那樣。

評分經典碑帖,質量不錯。

評分不錯,好啊!留著以後用的

評分唐代隸書,開本較大,字口清晰,臨摹佳作。

評分《大智禪師碑》全稱《大唐故大智禪題碑》,隸書,是唐代書法傢史維則所書,原碑現藏西安碑林博物館;唐代隸書的成就較小,庶幾開闊眼界吧。上海古籍齣版社“西安碑林名碑精粹”係列叢帖,選取瞭藏於西安碑林的眾多名碑佳拓,其中許多並非熱門的法書,全套叢帖多是黑白印刷,質量尚可,不失為一套低價入門型佳帖。

評分可以。。。。。。。。。。。

評分《大智禪師碑》全稱《大唐故大智禪題碑》,隸書,是唐代書法傢史維則所書,原碑現藏西安碑林博物館;唐代隸書的成就較小,庶幾開闊眼界吧。上海古籍齣版社“西安碑林名碑精粹”係列叢帖,選取瞭藏於西安碑林的眾多名碑佳拓,其中許多並非熱門的法書,全套叢帖多是黑白印刷,質量尚可,不失為一套低價入門型佳帖。

評分商品非常的好,正版力作,非常好的一個版本。正版力作,版本好,印刷若為全彩就更好瞭

評分不錯,好啊!留著以後用的

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有