具体描述

内容简介

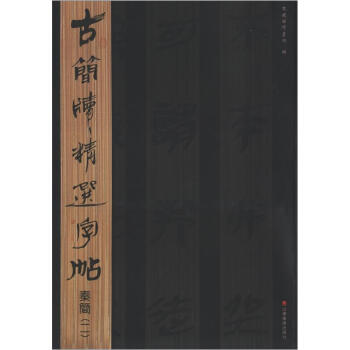

《古简牍精选字帖:秦简(2)》在保持古简牍形制、原文顺序、字体原迹的基础上,从利于临摹争习的角度出发,遴选出比较清晰的字,再放大字形,精心剪辑编排而成,每个字旁均附该字的楷书印刷体,便于广大书法爱好者识读。《古简牍精选字帖:秦简(2)》非常适合作为初学书法者的入手模板,开始先临写较规范、易释读的字体,然后再慢慢放开广临博收。简牍书法正、行、草、隶、篆诸体兼备,自成体系,初学者完全可以在这个框架内开始自己的书法学习之旅,同时在目前好多书法初学者学习常见的历代名碑名帖到一定程度无所长进的瓶颈状态下,简牍书法的介入无疑也是一个突破,一个极好的选择,一个亦古亦新的合理途径。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本关于古代文字的书,给我的最大启发在于它展示了文字的生命力。它不是僵硬的符号集合,而是随着时代变迁不断呼吸和演化的有机体。书中对某些字形演变的分析,展示了书写者在不同心境下微妙的笔触差异,这对于书法学习者来说,是无价之宝。它教会我,研究古文字,不应只停留在“识字”层面,更要理解文字背后的“人”。这本书的价值远远超过了其本身,它像一把钥匙,为我打开了一扇通往古代文明深处的门。每次翻开它,都能发现新的感悟,实在是一本值得珍藏的宝典。

评分说实话,我原本以为这本关于古代文书的书会读起来枯燥乏味,但事实证明我完全错了。这本书的叙事方式非常生动活泼,作者仿佛一位资深的导游,带着我们穿越时空,亲身体验古人的日常生活和文字记录的乐趣。书里有很多趣味横生的小故事和考据趣闻,让原本严肃的历史主题变得亲切起来。比如,里面提到的一些古代的“便条”和“留言”,记录的内容五花八门,让人忍俊不禁。这种平易近人的写作风格,极大地激发了我深入了解古代社会的好奇心。它不仅仅是一本学术著作,更像是一部引人入胜的历史小说,只是主角是那些沉默的文字。

评分这本书给我带来的震撼是多层次的。首先是其内容的广度和深度,简直是令人咋舌。它并非简单地罗列字形,而是将文字置于当时的社会、文化背景中去考察,探讨了文字使用者的身份、地域差异等。作者的考据功夫非常扎实,引用了大量一手资料,很多观点都是前所未见的。对于我这样一个长期研究古代文献的人来说,这本书提供了一个非常宝贵的参考视角,它挑战了我过去的一些既有认知,也为我后续的研究指明了新的方向。阅读过程非常烧脑,需要反复查阅其他资料相互印证,但每一次“顿悟”的喜悦都让人欲罢不能。

评分这本书的装帧设计简直是艺术品级别的!我是一个非常注重书籍物理质感的人,这本书的纸张厚实,油墨细腻,即便是长久翻阅,文字也不会模糊。最让我惊喜的是,它在版式编排上做了大胆的创新。不同于传统古籍的刻板布局,这本书采用了现代设计理念,将图文排版得疏密有致,阅读体验极佳。特别是对于那些需要对照原文和译注的段落,作者采用了巧妙的侧栏设计,信息层次分明,查找效率大大提高。这种对阅读体验的极致追求,使得阅读本身也成为一种享受。

评分最近淘到一本关于秦代竹简的书,简直是古文字爱好者的福音!虽然书名里没有提到秦简,但里面的内容让我对那个遥远的时代有了更直观的认识。这本书的排版设计非常考究,装帧精美,看得出出版方在细节上的用心。里面的插图和拓片质量都很高,尤其是那些高清扫描件,即便是初学者也能清晰地辨认出一些关键的笔画结构。作者在文案的撰写上也下了不少功夫,用现代的语言解读了那些古老的文字,让学习的门槛降低了不少。我特别喜欢它对不同时期文字演变的对比分析,那种抽丝剥茧的感觉,让人对汉字的发展脉络有了更清晰的认识。读完之后,我感觉自己对古代文献的理解上了一个台阶,非常推荐给所有对历史和书法感兴趣的朋友。

评分秦代还没有纸张,主要用的是竹简,文吏需要经常用随身携带的小刀刮竹皮或削去竹简上写错的字,所以很多秦代的知识分子有随身带刀的习惯。

评分不错的图书,家人很喜欢,喜欢书法的值得一看

评分质量好,送货快。

评分這套書好!學書必備。

评分斯坦因于1907年在敦煌附近发现汉简后,1914年又在甘肃的敦煌、安西、酒泉、鼎新(毛目)等地的汉代边塞遗址里,发现了170枚左右汉简。1944年夏鼐等对敦煌小方盘城以东的汉代边塞遗址进行考察,掘获汉简43枚。1979年,考古工作者在敦煌小方盘城以西的马圈湾汉代烽燧遗址里发现汉简1200余枚。这是敦煌汉简数量最多的一次发现。此外,在1977年和1981年,考古工作者还分别在酒泉西北的玉门辖地花海农场和敦煌酥油土两地汉代烽燧遗址里采集了一些汉简。斯坦因1914年发现汉简的地点横跨汉代敦煌、酒泉两郡,70年代发现汉简的玉门花海也应属酒泉郡,但是习惯上把这些汉简统称为敦煌简。

评分只不过是个仆役,正如秦谦所言方才你那一击已经完全可以低过。眼下可是开启仙人洞府的关键时刻,万一因你这一点点私仇,在此东武破坏了阵法,岂不是因小失大?”

评分很好 美中不足的是 全是纸质 少了豪华感

评分书法界历来把隶书分成古隶和八分两种,这是两个不同的发展阶段。古隶是八分的前身,字形有相当部分跟篆文很接近,有篆文的用笔方法,但浑厚朴淳,结体方中有圆,笔画圆浑中有方折,有顿有提,略有波挑,用笔谨严而古雅秀丽。八分是指结体方整、笔画有明显波势和挑法的隶书,即人们通常所谓的汉隶。古隶与篆书有着根本性的区别,因为隶书是“用笔画符号破坏的象形字的结构,成为不象形的象形字”(吴白《从出土秦简帛书看秦汉早期的隶书》)。这是中国文字和中国书法艺术由繁到简,由象形走向抽象,从表形走向表意的根本性发展。甘肃河西地区不仅有古隶体精美的天水放马滩简、敦煌与居延也有西汉古隶的简文。如敦煌马圈湾出土的习字觚,字形和用笔具篆意,无明显波势与挑法,但是结体已有较大变化,用方笔,多取横势,笔画有粗细,行笔简疾。河西简牍中的汉代古隶资料,对于认识古隶向八分发展的轨迹有着重要的意义。

评分遂佯装大方道:“好!如今是非常时期,肖道友也说话了,那此事我便暂不追究。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有