具体描述

内容简介

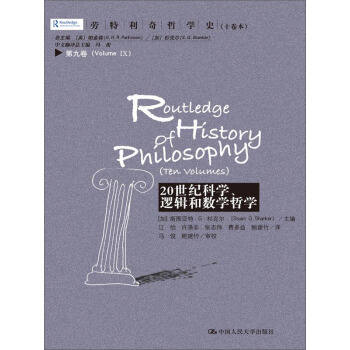

《罗素文集·第12卷:我的哲学的发展》选入了作者感兴趣的一些问题,按照他做过的有影响的研究工作,罗素的这些发展可以分为不同的阶段。并且写了罗素对哲学兴趣的来源,一方面,作者急于要发现,对于任何可以成为宗教信仰的东西,哲学是否可以提供辩护,不管多么笼统;另一方面,作者认为,如果不在别的领域里,至少在纯数学里,有些东西认识可以知道的。作者不相信宗教和上帝,并给出了他的理由。目录

序言第一章 提纲

第二章 我现在对于世界的看法

第三章 最初的努力

第四章 一时走人唯心论

第五章 叛人多元论

第六章 数学中的逻辑技巧

第七章 《数学原理》:哲学方面

第八章 《数学原理》:数学方面

第九章 外在的世界

第十章 维特根斯坦的影响

第十一章 认识论

第十二章 意识与经验

第十三章 语言

第十四章 普遍、特殊和名称

第十五章 “真理”的定义

第十六章 非证明的推理

第十七章 放弃毕达哥拉斯

第十八章 对于批评的几个答复

附录:罗素哲学:关于其发展之研究

人名对照表

用户评价

最近沉浸在一本关于认知心理学的科普读物中,感觉像是打开了通往人类思维黑箱的一扇窗户。这本书的叙事节奏非常明快,作者善于用生活化的例子来解释复杂的神经科学原理。比如,它用“自动驾驶模式”来比喻我们在日常生活中那些不经思考的行为习惯,随后再深入探讨这些习惯是如何在大脑中形成回路的,既形象又易于理解。书中用大量的实验数据来支撑观点,但绝不是枯燥的罗列,而是巧妙地将实验设计本身也当作一个引人入胜的故事来讲述。我尤其对关于“决策偏见”那一章节印象深刻,它详细剖析了我们为什么会屈服于锚定效应、损失厌恶等非理性因素,这让我对自己日常做出的许多决定产生了一种审视——原来我们自以为的“理性”,背后有着如此多的“陷阱”。这本书的优点在于,它成功地将高深的科学知识平民化,没有故作高深的术语,让普通读者也能建立起对自身心智运作的基本认知框架。读完后,感觉看待周围的世界,甚至看待自己的行为,都多了一层更深邃的理解。

评分最近在读一本探讨古代社会治理模式的比较历史著作,这本书的宏大视野和细致入微的比较分析,让我对“国家”这个概念有了全新的认识。作者将古希腊的城邦、罗马的共和制以及早期中国的郡县制放在同一个分析框架下,探讨了它们在公民权利的界定、官僚体系的构建以及法律的普遍性这三个核心议题上的差异与共通之处。这本书的论证逻辑极其严密,每一步推导都建立在对一手史料的审慎解读之上,避免了简单地套用现代政治概念去评判古人。特别精彩的是,书中对罗马法学精神的分析,阐述了它是如何从精英特权逐步演化为一种相对中立的社会契约基础的,这种历史的渐进性被描绘得淋漓尽致。阅读过程中,我一直在思考,那些古代的智慧与教训,在今天这个全球化的时代,究竟还有多少现实意义。这本书的价值不在于提供答案,而在于它提供了一套高阶的分析工具,让我们能够更清醒地认识到,我们所珍视的政治结构,其根基是多么脆弱且依赖于特定的历史条件。

评分我刚刚看完了一部关于20世纪中叶欧洲艺术史的画册,那份扑面而来的现代主义的激荡感,至今仍在脑海中回荡。这本画册的选图极其考究,它不仅仅展示了那些耳熟能详的大师作品,更侧重于描绘了战后艺术家们如何从传统美学的废墟中寻找新的表达语言。无论是抽象表现主义的自由奔放,还是简约主义对形式的极致提纯,书中的文字都以一种近乎诗意的笔触,捕捉了艺术家们内心的挣扎与时代的焦虑。我特别喜欢它对色彩理论和构图哲学的解析,作者总能一针见血地指出某一张画作中,一个微小的线条变化如何彻底颠覆了观者的感知。与单纯的图录不同,这本书像一位老道的导览员,它引导你不仅仅是“看”画,而是去“理解”画背后的时代精神和个体意志。装帧设计也十分精美,大开本的印刷完美还原了原作的质感,让人仿佛能触摸到画布上的颜料纹理。对于任何对现代艺术抱有好奇心的人来说,这都是一本值得反复翻阅的视觉盛宴与思想指南。

评分最近读完了一本关于英国哲学家约翰·密尔的传记,真是受益匪浅。这本书深入剖析了密尔的早期生活和教育背景,特别是他那非同寻常的成长经历——从小就接受了严格的逻辑和古典学训练,几乎没有同龄人的玩乐时光。作者对密尔与边沁的关系着墨颇多,详细描绘了密尔如何深受功利主义思想的影响,并在其基础上进行批判性发展,最终形成自己独特的政治哲学和社会伦理观。尤其引人入胜的是,书中描绘了密尔在印度事务局的工作经历,这段经历如何塑造了他对自由、政府干预以及殖民主义的反思,那份深沉的矛盾与挣扎跃然纸上。我特别欣赏作者在叙事中穿插的历史背景资料,使得理解密尔的思想脉络不再是孤立的文本解读,而是与19世纪英国社会思潮紧密相连的生动历史画卷。这本书的价值在于,它不仅仅梳理了密尔的学术思想体系,更还原了一个在巨大智慧光环下,有着常人情感和时代局限的伟大思想家形象。对于想了解自由主义思想源头的人来说,这无疑是一本极具参考价值的入门读物。

评分我手边有一本探讨后现代主义文学理论的文集,说实话,读起来颇有些挑战性,但其思想的锐度确实令人拍案叫绝。这本书汇集了多位学者的精妙论文,核心聚焦于对宏大叙事的解构以及文本阐释的无限开放性。其中一篇关于福柯“知识考古学”的分析文章尤为精彩,它不是简单地复述概念,而是通过具体的文学案例,展示了权力与知识是如何在特定历史情境下相互建构的,那种抽丝剥茧的分析方法,让人对以往习以为常的“真理”产生了深刻的怀疑。与那些晦涩难懂的理论著作不同,这本书的语言风格在保持学术严谨性的同时,融入了大量的文学化比喻,使得原本抽象的理论变得更加具象可感。阅读过程中,我常常需要停下来,反复咀嚼那些精妙的论断,思考它们对当下文化现象的适用性。这本书最大的贡献在于,它成功地搭建了一座桥梁,连接了纯粹的哲学思辨和具体的文本实践,让人明白理论并非空中楼阁,而是审视现实的有力工具。

评分在这个过程中,我又去看了其他的人的哲学。我记得康德在他的纯粹理性批判里说,他已经解决了困扰我们的认知问题。当时激动得要死,结果一去就发现,他是把那些问题限制起来。用一个独断,代替了原来的独断,这不是我想要的结果。又去看了黑格尔的,我靠,一模一样。逻辑起点的问题,前提我无法接受,一些推理过程我也无法接受。在我看来,这跟YY没啥差别。当然,他们太晦涩,也让我没看下去的兴趣。

评分很不错,塑封包装最大限度的保证了书本的干净整洁,书本内容也是字迹清晰,很好。

评分当你打算研究哪一门学问,了解一下这门学问中的翘楚的生活方式并进而加以模仿,一定程度上是一种激励

评分当你打算研究哪一门学问,了解一下这门学问中的翘楚的生活方式并进而加以模仿,一定程度上是一种激励

评分在这个过程中,我又去看了其他的人的哲学。我记得康德在他的纯粹理性批判里说,他已经解决了困扰我们的认知问题。当时激动得要死,结果一去就发现,他是把那些问题限制起来。用一个独断,代替了原来的独断,这不是我想要的结果。又去看了黑格尔的,我靠,一模一样。逻辑起点的问题,前提我无法接受,一些推理过程我也无法接受。在我看来,这跟YY没啥差别。当然,他们太晦涩,也让我没看下去的兴趣。

评分于是,我开始接触哲学,当然还有心理学。最开始是很随意的,看了一些在学校的附近找到的哲学书开始看。记得有笛卡尔,叔本华,尼采,柏拉图等。记得笛卡尔让我印象比较深刻。那个时候我正好也在想,思考的起点是什么。我怎么摆脱已有的观念去重新审视我的生活。我记得尼采有说过,一切的价值都要重新衡量。非常符合我的口味,于是我也去看他的东西。结果很失望,他的那种“贵族”情结让我这根正苗红的贫三代很愤恨。很快就抛弃了他。(可见,虽然当时想抛弃原有的观念,其实根本不可能做到。)

评分在这个过程中,我又去看了其他的人的哲学。我记得康德在他的纯粹理性批判里说,他已经解决了困扰我们的认知问题。当时激动得要死,结果一去就发现,他是把那些问题限制起来。用一个独断,代替了原来的独断,这不是我想要的结果。又去看了黑格尔的,我靠,一模一样。逻辑起点的问题,前提我无法接受,一些推理过程我也无法接受。在我看来,这跟YY没啥差别。当然,他们太晦涩,也让我没看下去的兴趣。

评分不错很好读起来感想很多

评分当你打算研究哪一门学问,了解一下这门学问中的翘楚的生活方式并进而加以模仿,一定程度上是一种激励

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![安利创富法则:成功企业家的15个信条(最新版) [People Helping People Help Themselves] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11654510/54dc732aN81ad1391.jpg)

![向着大地和天空,凡人和诸神 [How ti Read Heidegger] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11715311/55aef0b0N1e5ebc3e.jpg)

![当代马克思主义基础理论研究丛书:马克思主义政治经济学基础理论研究 [Series of Research on the Basic Theory of Contemporary Marxism:Research on the Basic Theory of Marxist Political Economy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12131931/59883332Nb757ded5.jpg)