具体描述

编辑推荐

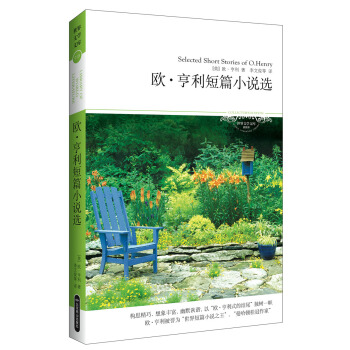

构思精巧、想象丰富、幽默诙谐,以“欧·亨利式的结尾”独树一帜。

欧·亨利被誉为“世界短篇小说之王”、“曼哈顿桂冠作家”。

内容简介

《世界文学文库019:欧·亨利短篇小说选(插图本)》是欧·亨利的短篇小说合集,欧·亨利的作品中以描写纽约曼哈顿市民生活的作品最为著名。

其作品的成功主要在于他善于捕捉和把握生活中的典型场面,在一个个生活的片段里,处于两难中的主人公必须面对抉择,这时不仅能集中刻画人物心理,也能充分展示生活中固有的矛盾。再加上欧·亨利具有把情节剪裁得恰到好处的本领,因而能在简短的篇幅内达到一种思想与艺术相结合的完美效果,给人以强烈的印象,而这也是短篇小说成功的关键。

他的作品构思新颖,语言诙谐,结局常常出乎意料,又描写了众多的人物,富于生活情趣,被誉为“美国生活的百科全书”。

作者简介

欧·亨利(1862-1910),原名威廉·西德尼·波特,美国著名小说家。他少年时曾一心想当画家,婚后在妻子的鼓励下开始写作。后因在银行供职时的账目问题而入狱,服刑期间认真写作,并以“欧·亨利”为笔名发表了大量的短篇小说,引起读者广泛关注。他是一位高产的作家,一生中留下了一部长篇小说《白菜与国王》和近三百篇的短篇小说。他的短篇小说构思精巧,风格独特,以表现美国中下层人民的生活、语言幽默、结局出人意料(即“欧·亨利式结尾”)而闻名于世。是世界三大短篇小说大师之一(欧·亨利、法国莫泊桑、俄国契诃夫)。有“美国的欧·亨利”这一称号。代表作有《麦琪的礼物》、《最后的一叶》、《二十年后》等。精彩书评

欧·亨利具备莫泊桑的技巧,而又陌上则远超过他。——美国评论家弗门

在欧·亨利短篇小说人性美的花园中撷取的人性之花是欧·亨利对人性的礼赞、向往和深情的呼唤,使人们在金元的迷雾中呼吸道人性的清新气息。

——中国英美文学研究学者樊林

目录

序言麦琪的礼物

咖啡馆里的一位世界主义者

爱的奉献

警察和赞美诗

财神与爱神

没有讲完的故事

一个忙忙碌碌的经纪人的浪漫史

带家具出租的房间

朋友忒勒玛科斯

婚姻指南

擦亮的灯

钟摆

最后的一叶

二十年后

索利托的健康女神

公主与美洲狮

红酋长的赎金

城市之声

失忆症患者逍遥记

普绪刻与摩天大楼

麦迪逊广场上的麻雀

精确的婚姻学

寻宝记

侦探

吉米·海斯和穆丽尔

让我号号你的脉

命运之路

迷人的侧影

“广告”

窃贼自新记

轿车在等待的时候

一千块钱

失败的假设

牵线木偶

梦

我们选择的道路

……

精彩书摘

麦琪指《圣经》中向新出生的耶稣奉献礼物的东方三贤人。的礼物一元八角七分。就这么多。其中有六毛钱还全是钢镚儿。这些小钱都是每回一分两分从卖杂货、卖菜、卖肉的那里死劲儿抠下来的,当时这样锱铢必较,人家嘴上不说,肚子里怎么损她是可想而知的,到最后她脸上也不免有些挂不住了。黛拉数了三遍,都是一元八角七分。可第二天就是圣诞节了。

明摆着是一点办法都没有,除了倒在那张破旧的小榻上去哭上一顿。黛拉也就是这样做了。这不免使一种哲学思考油然而生:人生三大元素无非是哭泣、抽噎与微笑,其中占压倒优势的还得算是抽噎。

女主人的悲伤正从第一阶段降至第二阶段,趁这个当口,就让我们来对这个家作一番巡视吧。一套带家具的出租房,租金每周八元。这地方并不真的乞求你给它一个说法,但是对于寻找丐帮窝点的人来说,乞丐那个词儿,也确实已经到你嘴边了。

楼下门廊里有一个信箱,但是从来不见有一封信投进去,有一个电铃摁钮,但是没有活人能把它摁响。边上还贴了一张名片,印着“詹姆斯·狄林翰·杨”这个名字。

“狄林翰”,夹在当中的名号,还是当初主人每周拿三十元手头阔绰时,一高兴往里加的。如今收入缩水,成了二十元,这几个字也显得蔫头耷脑了,仿佛正在郑重考虑,是不是别那么张牙舞爪,就老老实实,用一个“狄”字得了。不过每次詹姆斯·狄林翰·杨先生回家进入套间时,他那位太太,也就是方才介绍过的“黛拉”,总是亲热地叫他“吉姆”,并且紧紧地拥抱他。这一切自然是非常美好的。

黛拉哭完了,拿起破粉扑儿,把脸收拾了一下。她站在窗前,呆呆地瞅着一只灰猫沿着灰色的围篱进入那个灰蒙蒙的后院。明天就是圣诞节了,她只有一块八毛七分钱可以用来给吉姆买一件礼物。几个月以来,她紧攒慢攒,也就只有这个数。每星期二十块钱很不经花。花销总比她计算的要多。每回都是这样。只有一块八毛七分能给吉姆买礼物。她的吉姆。在构想给他买件什么像样的东西上,她度过了多少快乐时光呀。一件既讲究又珍稀和贵重的东西——总得大致够水平,能配得上吉姆的身份才行。

房间两个窗户之间的墙上有一面壁镜。列位看官想来是见识过八元租金套间里的壁镜的。一位细瘦异常还得身手不凡的人,仰仗多次的快速拼接,才可能对自己的形体有个大致上不错的印象。黛拉亏得身材苗条,总算是掌握了这门技艺。

她突然从窗前把身子一扭,站到壁镜跟前。她的双目灼灼发光,可是二十秒钟之内她的脸又变得黯然失色。她迅速地解开头发,让一头秀发直直地垂披下来。

列位看官须知,有两样东西,是詹姆斯·狄林翰·杨夫妇视若至宝的。一样是吉姆的金表,那是经由他祖父和父亲之手,一路传归他的。另一样,那就是黛拉的秀发了。倘若住在天井对面的套间里的是示巴女王据《圣经·旧约·列王纪上》说,示巴女王曾带了许多香料、宝石与黄金去觐见所罗门王,用难解的谜语去测试他的智慧。,黛拉只需哪天洗过头后把长发垂到窗户外面去晾吹,那么,女王陛下全部的奇珍异宝就不值一提了。假使看门的是所罗门王,地下室里堆满了他所有的金银财宝,吉姆每回经过时只要把金表掏出来看时间,你就看那位老国王如何的又气又妒,直拔自己的胡子吧。

此刻,黛拉美丽的头发披满了她的全身,天然有点波纹,闪闪发光,像一帘棕色的小瀑布。头发直抵膝盖下面,宛如一袭锦袍。接着她把头发简单地往上拢了拢,快快的,有点神经质。她也曾迟疑了一分钟,站定不动,此时,有一两粒泪珠溅落在破旧的红地毯上。

穿上破旧的栗色外衣,戴上破旧的栗色帽子,裙裾一转一甩,她飘一样地步出房门,下了楼梯,走进街道,眼角处那两颗泪珠仍然在晶莹闪亮。

在一块招牌的前面她停住脚步,牌子上写的是:“莎弗朗尼夫人——头发用品,一概齐全。”黛拉冲上台阶,一边喘气,一边定下神来。夫人是个大块头,白得不大正常,冷冰冰的,跟“莎弗朗尼”意大利诗人塔索(1544—1595)所作《被解放的耶路撒冷》中的人物。她是个舍己救人的典型。可没有一丁点儿共同之处。

“我的头发你要买吗?”黛拉问道。

“头发我收的,”夫人说,“脱掉帽子,让我看看货色品相怎么样。”

棕色瀑布倾泻而下。

“二十块钱。”夫人说,一边老练地把厚厚的头发托起来细看。

“快把钱给我。”黛拉说。

哦,接下去的那两个小时简直是插上了玫瑰色的翅膀飞驰而过的。嘿,咱就先不去管这样比喻是否牵强附会了。反正黛拉为了给吉姆买合适的礼物,把大小店铺都搜索了个遍。

她终于找到它了。它简直就是专为吉姆一个人量身定做的。别的任何一家店里都没有这样的东西,她都把那些地方搜个底朝天了嘛。那是一根白金怀表短链,设计简朴大方,全靠质地本身显示它的高贵,而不做华而不实的表面文章——精品全都是这样的。它甚至都配得上“那只金表”了。她一见到,就知道它非吉姆莫属了。它跟他的人品都很相近呢,又文静又高贵——这两个形容词用在二者身上都是恰到好处的。店家要二十一元才肯把东西给她,揣着剩下的八角七分她匆匆忙忙地往家里赶。金表配上那根链子,吉姆在任何场合下都可以堂而皇之地看时间了。那只表固然气派,因为是用一根旧皮带凑合系着的,他只能瞅空子偷偷瞄上一眼呢。

黛拉回到家中,她的陶醉感略略消退,代之而起的是审慎与理智。她取出烫发铁钳,点燃煤气,着手补救慷慨加上爱情所造成的损失。那可永远是一项巨大的工程呀,看官诸君——庞大艰巨的工程呀。

不到四十分钟,她脑袋上就密密麻麻地布满了紧贴头皮的小发卷,变得活像是个逃学的小学生。她对着镜子,长久、仔细、挑剔地审视自己的映像。

“如果吉姆在看我第二眼之前没把我杀掉的话,”她自言自语地说,“他准会说我跟科尼岛游乐场的合唱队女郎没什么两样了。可是又有什么别的办法呢——噢!拢共只有一元八角七分,又能怎么样呢?”

七点钟的时候,咖啡已经煮好,煎锅也已经放在炉子上加热,就等肉排放下去了。

吉姆是从不晚回来的。黛拉把表链对折,握在手里,在他进来必定要经过的桌子角上坐下。接着,她听到一层楼梯处响起了他的脚步声,有一小会儿,她的脸都变白了。她一向有为日常小事做很简单的默祷的习惯,此时,她悄声祈祷说:“求求您了,上帝,让他觉得我仍然是美丽的吧。”

门开了,吉姆走进来,又把门关上。他显得挺单薄,非常一本正经。可怜的人儿,他才二十二岁——就得养家糊口了!他得添一件新的大衣,他连手套都没有。

吉姆在门内站着,一动不动,就像一条猎狗嗅到了鹌鹑的气味。他眼睛盯住黛拉,脸上有一种她读不懂的表情,这可把她吓住了。那不是愤怒,不是惊讶,不是责备,不是恐惧,也不是黛拉预料的任何一种神情。他仅仅是定定地盯看着她,脸上带着种怪异的表情。

“吉姆,亲爱的,”她喊道,“别这样盯着我看。我把头发剪掉卖了,因为不送你一件礼物,这个圣诞节我是无法过的。头发还会再长出来的——你不会介意的,对不对?我就是非得这样做不可。我的头发长起来快得很哪。说‘圣诞快乐!’呀。吉姆,让我们高高兴兴的好不好。你绝对猜不到我给你寻觅到一件多么精彩——一件多么漂亮、精彩的礼物的。”

“你把头发剪掉啦?”吉姆吃力地问道,好像他已经绞尽脑汁,却仍然未能把这点显而易见的事情弄明白似的。

“剪下来卖掉了,”黛拉说,“难道你还不是一样喜欢我吗?我还是我呀,即使剪掉了头发,对不对?”

吉姆好奇地朝房间里四下张望。

“你说你头发没有了?”他白痴般傻乎乎地问道。

“你不用找了,”黛拉说,“头发卖掉了,我告诉你——卖掉了,也就是没有了。今儿是平安夜,小伙子。对我好点嘛,因为那是为了你而卖掉的。我头发有多少或许能数清,”她接着往下说,柔美的声音里突然多了几分一本正经的激情,“可是我对你的爱有多少,那是无人数得清的呀。肉排我可以往锅里放了吗,吉姆?”

吉姆仿佛猛地从恍惚中清醒过来。他把他的黛拉紧紧地抱在怀里。看官请耐心稍待片刻,且容说故事的往另一支上多饶舌几句。一星期八块钱或是每年一百万——这之间有什么区别?一位数学家或是一位巧舌如簧的才子也不见得能给你正确的回答。麦琪带来了珍贵的礼物据《圣经》载,麦琪(东方三贤人)送给圣婴的礼物是黄金、乳香与没药。,可是咱们的那件不包括在其中。到底是什么呢,一会儿之后便自见分晓。

吉姆从大衣口袋里摸出一包东西,往桌子上一扔。

“对我可别往岔路上想呀,黛儿,”他说,“我是绝对不会因为头发长短,有没有去掉脸上的汗毛,用什么洗发液,就会减少一点点对我的姑娘的爱的。你只消打开这小包东西,就会明白一开头我为什么变傻了。”

白皙的手指和灵敏的动作把细绳与包纸拆了开来。紧接着而来的是一声狂喜的尖叫;接下去呢,唉,又迅速转成女性所特有的歇斯底里的流泪与哭泣了,这就有劳套间的男主人赶紧千方百计地去劝慰了。

因为摊在桌子上的是“那套发卡”——一整套的梳形发卡,包括两鬓用的和脑后用的,正是陈列在百老汇路一个橱窗里让黛拉眼热了很长时间的物件。漂亮极了,纯正的玳瑁制品,周边镶有宝石——颜色去配刚刚失去的头发,真是再合适也没有。这套发卡价格不菲,这她是知道的,所以尽管心里渴念,但是从来不敢妄想真的能一旦拥有。宝物如今归她所有了,可是指望去装饰的那头秀发却离她而去了。

不过她还是把发卡抱在胸前,终于,她能够把泪汪汪的眼睛抬起来,绽出一个笑容,说:“我的头发会长得很快的,吉姆。”

忽然,黛拉像只给火烫着的小猫,跳了起来,嘴里喊道:“哦,哦!”

吉姆还没看到给他的漂亮礼物呢。她热切地摊开手掌,把东西显示给他。稳重的贵金属闪了一下亮,仿佛也反映出了她快乐、热烈的心情。

“像不像位贵族佳公子呀,吉姆?我走遍全城才寻见它的。你现在每天都得把表掏出来看上百来遍了。把表拿给我。让我看看配在一起模样如何。”

吉姆没有这样做,相反,他往长沙发上一靠,双手垫在脑后,眯眯笑着。

“黛拉,”他说,“先把咱们的圣诞礼物放一放,让它们自己待一会儿。东西太好了,暂时不用为好。我卖掉了表,好买给你发卡。现在可以让肉排下锅了吧?”

那三位麦琪,如你们所知,是有智慧的贤人——无比聪明的博士——他们带来礼物,奉献给出生于马槽的圣婴。他们开创了圣诞节互赠礼物的习俗。由于他们聪明过人,万一礼物有相不中的,也有权去退换。说故事的笨嘴拙舌,给列位看官讲了一个平淡无奇,既不大喜大悲,亦无大起大落的故事,叙述住在经济公寓里的两个傻孩子,极不聪明地为了对方,牺牲了家中最珍贵的物件。但是在下要对当今世上的聪明人说的是,在普天底下所有馈赠礼物的人当中,还得数此二人最为聪明。在所有送礼与收礼的芸芸众生里,还是这两位最最明智呀。不论天涯何处,最聪明的还是他们。他们即是贤人麦琪了。

……

前言/序言

序言欧·亨利(1862—1910)是二十世纪初美国著名的短篇小说家。他以描写纽约市井生活著称,但他并非土生土长的纽约人。他原名威廉·西德尼·波特(William Sydney Porter),生于北卡罗来纳州的一个小镇,父亲是个医生。他十五岁时开始在药房当学徒,二十岁时由于健康原因去得克萨斯州的一个牧场当了两年牧牛人,积累了对西部生活的亲身经验。此后,他在得克萨斯做过不同的工作,包括在奥斯汀银行当出纳员。他还办过一份名为《滚石》的幽默周刊,并在休斯敦一家日报上发表幽默小品和趣闻逸事。一八八七年结婚,并生了一个女儿。正当他的生活颇为安定之时,却发生了一件改变他命运的事情。一八九六年,奥斯汀银行指控他在任职期间盗用资金。为了躲避受审,他逃往洪都拉斯。不久,他得知妻子病危,回家探视,在一八九八年被捕,以贪污银行公款罪被判刑五年。由于表现良好,三年后提前获释。在狱中,他担任医务室的药剂师,并在业余开始写小说,为的是挣些稿费寄给女儿。一八九九年,他的第一个短篇小说《口哨狄克的圣诞礼物》发表,署名为“欧·亨利”,借用了一个法国药典书作者的名字。命运对他来了点幽默,以一场官司把他从波特变成了欧·亨利,从一个专栏作家变成了一个具有世界影响的小说家。一九一年出狱后,他发现自己已经小有名气。第二年他定居纽约,专门从事创作。他以一周一篇的速度为杂志写小说,获得读者的普遍注意与好评。到一九一年病逝为止,欧·亨利以旺盛的精力共创作了将近三百篇短篇小说,分别收入《四百万》(1906),《剪亮的灯盏》(1907),《西部的心》(1907),《城市之声》(1908),《善良的骗子》(1908),《命运之路》(1909)以及《滚石》(1913)等十余部集子中。

使欧·亨利享有国际声誉的是他的短篇小说,尤其是《麦琪的礼物》、《最后的一叶》、《警察和赞美诗》等脍炙人口的精品,它们代表了欧·亨利作为一个小说家的最高成就。无论从内容或风格上来说,欧·亨利的作品都只能是美国这块土地上的产物,它们当之无愧为“美国生活的幽默百科全书”。欧·亨利既写东部,也写西部,但他最负盛名的故事大都发生在纽约市的大街小巷中,发生在他称之为“四百万”的普通百姓身上。他为市民读者而写,也擅长写市民生活,故而有“曼哈顿的桂冠诗人”之称。

欧·亨利笔下人物的思想相对来说都比较简单,动机也比较单一,矛盾冲突的中心似乎就是贫富差距。这一方面大概因为美国是个平民社会,不存在天生高人一等的贵族阶层,既然金钱面前人人平等,贫富就成了社会的主要矛盾。另一方面,此时正值美国内战后的“镀金时代”,拜金主义盛行,坑蒙拐骗样样齐全,贪污舞弊泛滥成灾,似乎只要能赚到钱便是成功,并不问钱的来历是否清白合法,难怪金钱的占有程度便成了人们关注的中心。与欧·亨利同时代的马克·吐温说得好:“在世界上任何地方,贫穷总是不方便的。但只有在美国,贫穷是耻辱。”欧·亨利笔下的芸芸众生就是生活在这样一个由金钱主宰的世界中,他们的处境动机,他们的喜怒哀乐,大都与金钱的占有有关。

欧·亨利小说中感人至深的是落魄的小人物在艰苦的求生环境中,仍能对他人表现出真诚的爱与关怀,做出难能可贵的牺牲。为了给丈夫购买一条白金表链作为圣诞礼物,妻子卖掉了一头秀发。而丈夫出于同样的目的,卖掉金表给妻子买了一套发梳。尽管彼此的礼物都失去了使用价值,但他们从中获得的情感是无价的。为了鼓励贫病交加的年轻画家顽强地活下去,老画家于风雨之夜挣扎着往墙上画了一片永不凋落的常青藤叶。他为自己的杰作付出了生命的代价,但青年画家却因此获得勇气而活了下来。一个富人已经沦落到挨饿的地步,但他坚持履行自己一年一度在感恩节请穷朋友吃饭的职责。而刚吃饱饭的穷朋友为了使对方满意,也忠实地扮演了自己的角色。他们各自做出牺牲,为的是给他人一点安慰。所有这些都未必称得上是轰轰烈烈的大事,而是小人物们日常完成的小事,但正是在这些小事上,他们达到了善,达到了自己精神境界的巅峰。欧·亨利对恶具有同样的敏感,他把美国这个名利场上的把戏看得十分透彻。那些“丛林中的孩子们”尔虞我诈,钩心斗角,巧取豪夺,行的都是“丛林法则”。残忍遇到狠毒,小骗碰上大骗,强盗骗子纵然高明,却仍然斗不过金融家,华尔街的经纪人是决不手下留情的。更可悲的是,在这种对财富的角逐中,人们的灵魂受到腐蚀,年轻的姑娘明明在饭馆当出纳员,却偏偏装腔作势,假冒名门望族。忙忙碌碌的经纪人竟然忘了昨夜新婚,向妻子再一次求婚。在一个金钱万能的世界里,父亲的财神可以在最关键的时刻制造一起交通堵塞,从而使儿子获得求婚的机会,爱神对此只能甘拜下风。不过,欧·亨利笔下的善与恶并不那么截然分开,泾渭分明,它们之间有着一个广阔的中间地带,其中存在着良心发现,幡然悔悟,重新做人的种种可能性。决定洗手不干的保险箱盗窃犯为了救出不幸把自己反锁在保险库里的孩子,当众拿出自己的看家本领,准备着跟警察再去蹲监狱。一个自惭形秽,背弃了情人的男人,毕竟还能尽自己的努力,让青梅竹马的姑娘断了对他的思念,快快活活地去重新开始生活。

欧·亨利的成功主要在于他善于捕捉和把握生活中的典型场面,在一个个生活的片断里,处于两难中的主人公必须面对抉择,这时不仅能集中刻画人物心理,也能充分展示生活中固有的矛盾。再加上欧·亨利具有把情节剪裁得恰到好处的本领,因而能在很短的篇幅内达到一种思想与艺术相结合的完美效果,给人以强烈的印象,而这也正是短篇小说成功的关键。

近百年来,欧·亨利的小说在全世界一版再版,始终拥有大量的读者,足见其作品的生命力。

用户评价

这本书的装帧设计实在是太出色了,让人爱不释手。封面选用的材质很有质感,摸上去是那种略带磨砂的触感,色彩搭配也相当雅致,墨绿色的背景衬托着烫金的书名和作者名,既有古典韵味又不失现代感。打开内页,纸张的白度适中,不会过于刺眼,印刷的清晰度也无可挑剔,字迹端正,排版疏朗有致,读起来非常舒服。尤其是那些插图,选择的风格与故事的时代背景和氛围完美契合,每一幅图都像是一扇通往故事世界的窗户,它们并非简单的装饰,而是深入文本肌理的视觉补充,将那些微妙的情感和场景具象化,极大地增强了阅读的沉浸感。我可以想象,对于那些注重阅读体验的同好来说,光是捧着这本书,就能感受到一种被精心对待的愉悦。这种对细节的极致追求,体现了出版方对经典作品的尊重,也让它不仅仅是一本阅读材料,更像是一件值得收藏的艺术品。每一次翻阅,都能从这些精美的装帧中感受到阅读本身的仪式感,这在如今快餐式阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。

评分这本书的翻译质量,可以说是为这部经典作品注入了新的活力。我特意对照了几篇我熟悉的篇目,译者似乎非常懂得如何拿捏原文那种特有的机智和语调。原文中的那种美式幽默和讽刺意味,并没有因为跨越语言的鸿沟而变得生硬或失色,反而被赋予了符合当代读者语境的流畅感。有些句子处理得尤其精妙,既保留了故事发生年代的色彩,又不至于让现代读者感到隔阂,这种平衡拿捏得恰到好处。读起来几乎没有“翻译腔”,文字本身具有很高的文学性,仿佛作者是用我们熟悉的语言写就的。这对于理解那些依赖于细微词汇选择和语感传达的讽刺性情节至关重要,让读者能够毫无障碍地沉浸在故事所营造的特定氛围之中,这在很多外国文学的译本中是相当难得的成就。

评分如果说有什么让你读完后久久不能忘怀,那就是作品中那种对“小确幸”的赞美和对生活本质的把握。虽然故事背景设定在相对久远的年代,但其中探讨的许多主题,比如物质与精神的价值权衡、人性的善良与自私的共存,依然是当下社会高度关注的议题。作者似乎并不热衷于批判或说教,他只是冷静地展示生活本身的面貌,让读者自己去体会其中的讽刺与诗意。我尤其欣赏那些发生在节日前后的故事,那种将节日氛围的喧闹与个体命运的沉寂对比起来的手法,制造出一种独特的张力。这种对生活细微之处的捕捉,让冰冷的现实多了一层温暖的滤镜,让人在笑过之后,心里留存着一种对生活更深沉的敬意和理解,感觉自己也变得稍微宽容了一些。

评分读完这本小说选集,我最大的感受是作者对人性的洞察力达到了令人惊叹的深度。他的笔下人物,那些在城市底层挣扎的小人物,或是在不经意间展现出高尚情操的普通人,每一个都鲜活得仿佛就坐在你对面,跟你讲述着自己的遭遇。最震撼我的是那种猝不及防的情感转折,故事常常铺陈得平淡无奇,你以为一切尽在掌握,但最后那“欧·亨利式”的结局,总能像一记精准的直拳,直击心房,让人在恍然大悟之余,体会到生活中的无奈、幽默与一丝不易察觉的温情。比如那些关于牺牲、误解和最终和解的故事,它们并不宏大,但恰恰是这些生活中的小插曲,揭示了人与人之间复杂而微妙的情感联系。这种叙事技巧的高超,让我忍不住反复咀嚼那些关键的对话和场景,试图捕捉到作者构建逻辑链条的每一个巧妙布局,难怪他的作品能经受住时间的考验,至今读来仍有如此强大的生命力。

评分这本书的选篇非常得当,可以说是经过了深思熟虑的精选集。它不像某些合集那样包罗万象却流于表面,而是聚焦于展现作者叙事风格的几个关键面向。从早期的青涩探索,到后期炉火纯青的短篇结构,读者可以清晰地看到这位大师的创作轨迹和技巧的成熟过程。开篇和收尾的几篇作品在主题和结构上形成了一种巧妙的呼应,使得整个阅读过程如同完成了一次完整的艺术体验,而非零散故事的堆砌。这种精心的编排,对于初次接触这位作家的读者来说,无疑是一次极佳的入门指南,能够让他们迅速抓住其作品的核心魅力所在;而对于老读者而言,这种重新组织和呈现的方式,也提供了新的审视角度,发掘出以往未曾注意到的文本细节和内在关联。它真正做到了“选之有道”,每一篇都有其不可替代的价值和功能。

评分很好 封面好看

评分印刷质量还可以,上京东买东西就是快。

评分喜欢,质量也不错

评分买了很多书,都很不错。

评分[SM]有意思的书!旅行中经历痛苦、喜悦、激情、孤独,甚至死亡。当有一天停下来反思,自己的旅行的意义是什么?旅行,也许并不能从躁动、焦虑、疲惫、浮华的世俗中回归生活的本质,但它的确净化了内心的世界,让我更理性地看待生活。静下心来,细细回味曾经走过十五年的旅行生涯,然后决定写一本可以给喜欢旅行的朋友分享的书

评分小朋友喜欢看

评分晚九点下单,第二天一早九点到,京东真棒

评分书挺好的,下次再买。。

评分书挺好的,下次再买。。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![企鹅经典丛书:去吧摩西(精装本) [Go Down, Moses] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11400115/rBEhWlMEcpAIAAAAAAe31wz9SFIAAIuwQI-wwgAB7fv559.jpg)