具体描述

用户评价

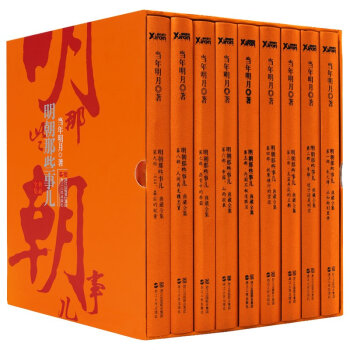

这套书的价值,远超出了普通的历史读物。它更像是一部深度研究的成果集结,但其表达方式又极其面向大众,这种平衡把握得恰到好处,殊为难学。我注意到,作者在引用史料时,常会进行交叉印证,并且对一些存在争议的史实,会公正地列出不同的观点及其支撑的证据,而非武断地下结论。这种严谨的学术态度,让读者在获得知识的同时,也潜移默化地培养了批判性思维,学会了如何去审视和解读历史的复杂性。它教会我的,不仅仅是明朝发生了什么,更重要的是,在面对历史事件时,应该抱持怎样的求真态度。它让我明白,历史的真相往往隐藏在各种相互矛盾的记载之中,需要我们以最大的耐心去拼凑和理解。

评分读完整套书,最大的感受就是作者对细节的偏执与热爱。这不是那种走马观花的通史叙述,而是真正钻进了明朝的骨子里。举个例子,书里对中后期宦官集团的崛起与影响力的描写,绝不仅仅是简单地批判“阉党”祸国,而是细致地梳理了权力结构的变化、利益链条的形成,甚至连当时的社会文化对这种现象的催化作用都有所涉及。这种深挖细琢的态度,使得历史人物不再是教科书上扁平化的符号,而是具有复杂动机和多重面向的“人”。我尤其喜欢其中关于一些基层官僚生活状态的侧写,那些在洪流中努力挣扎求存的小人物,他们的命运与江山社稷的兴衰紧密相连,这种“大历史观”与“小人物叙事”的完美融合,让人在感叹王朝命运的同时,也对个体命运产生了深切的关怀。

评分这本关于明朝历史的鸿篇巨制,初捧在手,就被那份厚重的质感所吸引。装帧设计颇具古韵,典藏版的名头绝非浪得虚名,纸张的触感温润细腻,油墨的印制清晰有力,即便是那些需要反复查阅的细节考据,也能看得赏心悦目。我最欣赏的是它叙事方式的巧妙过渡,从宏大的历史背景铺陈,到那些鲜活的君臣轶事,仿佛一位学识渊博的老者,娓娓道来,既有史学家的严谨考证,又不失说书人的引人入胜。它没有将历史写成枯燥的年代堆砌,而是将那些帝王将相的喜怒哀乐、庙堂之上的权谋斗争,描摹得淋漓尽致。特别是对一些关键历史节点的剖析,作者的切入点总是能提供一个全新的、令人耳目一新的视角,让我对我们这个古老王朝的兴衰沉浮,有了更深层次的理解和共鸣。

评分说实话,一开始我对“全集全套9册”这个份量是有些畏惧的,担心阅读过程中会产生疲劳感。但事实证明,我的担心是多余的。作者的笔法极其灵动,时而如行云流水般畅快,将数十年光阴浓缩于几页精彩的叙述之中;时而又如庖丁解牛般精细,针对某个关键的军事行动或政策推行,进行长篇的、多维度的论证分析。这种节奏的把控非常高明,使得即便是初次接触明史的读者,也能被牢牢吸引,不舍得放下。特别是那些对军事史有兴趣的部分,对卫所制度的瓦解与重构、对戚继光等名将战术思想的探讨,写得既专业又易懂,简直是一场酣畅淋漓的智力盛宴。它成功地打破了历史阅读的沉闷壁垒,让知识的获取过程充满了乐趣。

评分经过这段时间的深入研读,我最大的收获是对“历史的必然性与偶然性”有了更深刻的理解。书中对于皇帝的性格缺陷、士大夫阶层的僵化,以及边患的长期压力等“结构性问题”的剖析,清晰地展示了明朝走向衰落的内在逻辑,这部分内容读来令人唏嘘,有一种历史宿命感。然而,作者又精妙地插入了那些决定历史走向的关键“瞬间”——比如某次廷议的失误,某个关键人物的抉择,这些偶然性因素又常常将历史推向一个出乎意料的岔路口。这种对宏观趋势和微观抉择的辩证分析,让整套书的层次感陡然提升。它不仅仅是记录过去,更像是在提供一面镜子,映照着人类社会运行永恒不变的规律与教训。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![塔奇曼作品02 骄傲之塔——战前世界的肖像1890—1914 [美] 巴巴拉·W·塔奇 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11261667831/587ebdbbN4648f3f8.jpg)