具体描述

内容简介

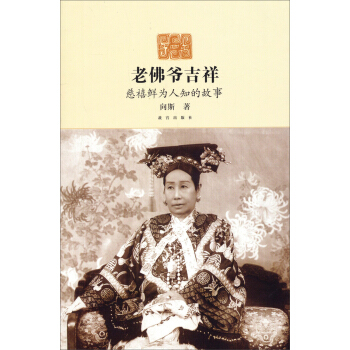

慈禧是一个历史之谜:慈禧的家庭身世是怎么回事?慈禧怎样由一个16岁的少女,一步步地爬上女人的皇太后?慈禧的心理和性格到底如何?慈禧的起居饮食怎样?慈禧年轻守寡,感情生活如何?慈禧作为一个女人如何同宗室贵族、八旗高官、蒙古王公、汉人大臣周旋?慈禧何以掌控朝政长达半个世纪之久?《老佛爷吉祥:慈禧鲜为人知的故事》共十一章,内容主要包括:家族传承,人生,知己,帝后,大臣,后宫生活,起居,秘殿欢娱,美容美饰,美食美饮,归宿……书后附有慈禧养生美容小秘方和慈禧大事年表。历史功过自有后人评说,《老佛爷吉祥:慈禧鲜为人知的故事》作者查阅大量的清宫档案与宫廷文献,熟悉宫廷生活与内府掌故,呈现许多人们忽视的细节,文笔生动,行文流畅。并配有多幅历史老照片。

作者简介

向斯,湖北麻城人,汉族。毕业于武汉大学图书馆学系,现供职于故宫博物院。20余年来,一直潜心于中国宫廷历史、文化诸方面的研究,在中国大陆、香港、台湾地区和韩国等地出版相关著作多部。现为故宫博物院研究员、图书馆副馆长、宫廷历史专家。主要著作有《心清一碗茶:皇帝品茶》、《后宫的金枝玉叶》、《中国宫廷御览图书》、《皇帝的佛缘》等。内页插图

目录

序言 三个女皇比较家族传承

人生

知己

帝后

大臣

后宫生活

起居

秘殿欢娱

美容美饰

美食美饮

归宿

附录

后记 宫里的宝贝难得一见

精彩书摘

恪守孝悌令人感叹慈禧虽然在幼年和童年时期生活不太幸福,没有感受到父母之爱。可是,自从她入宫,特别是为咸丰皇帝生下了唯一的皇子以后,她的身份和地位开始发生变化。几年后,咸丰皇帝去世,她由懿贵妃一跃而为皇太后,执掌朝政,成为君临天下的女皇。然而,她并没有对家人记仇,也没有忘记自己的家人,而且尽可能地给予照顾,特别是对自己的母亲,非常孝顺,让母亲十分感动。

有些方面,人们确实冤枉了慈禧太后。正统的历史教科书告诉我们,慈禧太后是个罪人,是个保守势力的代表,是个做人做事都很荒唐的女人,是个不忠不孝、为一己之私可以什么都不顾的女人。她心狠手辣,为人狠毒,不可能帮助家人,更不用说提拔家人做官了。有时甚至打击和压制家人,对家人很苛刻。持这种观点的人认为,慈禧太后通过自己的努力爬到至高无上的地位,有点小人得志、六亲不认的意思。事实上,她一直是一个很正统的女人,不仅很认真地做人,而且很真诚地做一个好女人。

对于亲情,慈禧太后很讲原则、很有分寸。她所做的,一般女人做不到。她是理性的,家和国,分得很清楚。自从她进宫以后,家人如有困难,她都会尽力给予帮助。她是用自己作为贵人、嫔、妃、贵妃的份例,给家人一些粮食,或者给点钱,但是,每次都不多,解决问题就行。她对家人,从来不乱赏和滥施皇恩。她一直鼓励家人,不要依赖她,要认认真真做事,实实在在做人,要自己去奋斗,自食其力。所以,慈禧的家人,没有一个做大官的。她的大弟照祥曾经发牢骚,想要慈禧太后给他一个大官做做。慈禧没有同意,也没有给他任何承诺。她说,与其授之以鱼,不如授之以渔!她曾一再严厉地告诫弟弟们,三个不要:不要依赖她,更别想依靠她;不要饱食终日,无所事事;不要不务正业,整天提笼架鸟,逗猫玩狗。

虽然她执政长达半个世纪,可是并没有一人得道、鸡犬升天。她只是按照旧例,给家人封了个承恩公,还是三等的,当初封给了她较为敬重的祖父。可惜,她的祖父寿命不长,这个三等承恩公,接着就由她的父亲惠征承袭。她18岁时,父亲去世,只活了49岁。这个爵位,就由她大弟照祥承袭。两年后,大弟也走了,最后由二弟桂祥继承。她的三弟,一直没有官职,依靠二哥生活,和二哥一家挤住在一起。她的母亲身体健康,比丈夫多活了许多年,从辟才胡同到方家胡同(伯克斯《慈禧外传》称一直居住在外国使馆区附近的锡拉胡同),一直居住在北京。虽然小的时候父母对她不好,但她做了皇太后以后,依旧念其父母的养育之恩,封其母亲为公爵夫人。她母亲去世后,她将父母安葬在城外西郊的家族墓地中,并建造牌楼,牌楼前耸立着精致的大理石碑。

1902年1月,慈禧太后结束了在西安的逃亡生活,乘坐专列从正定府沿京汉铁路返回北京。这条铁路,正好从慈禧父母的墓地经过。为了不打扰九泉之下的父母,慈禧太后特地吩咐,绕道而行,从南城绕行回宫。

慈禧出生地是辟才胡同,经过皇帝的恩赏,多次翻修,成为一处大宅院,非常气派。咸丰皇帝喜爱时为懿妃的慈禧太后,她生下皇子之后,咸丰皇帝喜出望外,降旨将新街口北二条的一处宅子,赏赐给懿妃娘家。这样,慈禧太后的全家,就从辟才胡同搬迁到新街口。后来,到同治元年(1862年),慈禧太后娘家人丁兴旺,慈禧的三个弟弟都住在这里,居住环境较为拥挤。慈禧太后经过再三考虑,决定赏赐娘家一个大宅子,就是大方家胡同的芳嘉园,这是她们娘家的最后一个住处。

芳嘉园,位于北京东城区朝阳门内大方家胡同。明代时,这里就是一个园子,花木较为繁盛。后来,在这个园子的旧址上,建造了一个尼姑庵,人称净业庵。清咸丰时期,被咸丰皇帝的爱将胜保将军买下,经过大加扩建之后,胜保将军将其扩建改造为一座豪宅。慈禧太后执政初年,收拾骄傲狂妄的胜保,以拥兵纵寇之罪,逼令胜保自杀。这座占地10余亩的豪华宅子,慈禧收归己有,赏赐给自己的娘家。这处宅子,由二弟桂祥居住,人称为桂公府。

慈禧的曾孙——叶赫那拉·根正回忆说:光绪二年(1876年),是慈禧的母亲70大寿。慈禧因为招待大使,不能回家为母亲祝寿。

……

前言/序言

用户评价

这本书的文字功力真是令人佩服,笔触细腻得仿佛能让人触摸到那个时代的空气。作者对人物心理的刻画入木三分,尤其是对那些隐藏在历史光环背后的复杂情感的捕捉,让人读起来既感到震撼又有些许的唏嘘。它不是那种平铺直叙的流水账,而是像一幅层层叠叠的工笔画,每一个细节都经得起推敲,每一次转折都恰到好处地牵动着读者的心弦。我特别欣赏作者在叙事节奏上的把控,高潮迭起却又不失沉稳,让你在为某个事件感到紧张的同时,又能从容地消化那些深刻的社会背景阐释。读完之后,合上书页,那种历史的厚重感和人性的挣扎感久久不能散去,真是一本值得反复品味的佳作,让人对那些被定格的瞬间有了更深层次的理解与共鸣。

评分老实说,刚拿到这本书时,我还有些担心内容会过于学术化而显得枯燥乏味,但事实证明,我的顾虑完全是多余的。作者的文笔极其流畅,充满了画面感和节奏感,读起来简直就像在听一位技艺高超的说书人娓娓道来。即使是处理一些相对复杂的政治权谋或社会变迁,作者也能用极为生动和富有张力的语言进行阐释,保证了阅读的趣味性,同时又丝毫不损害历史的严肃性。这种在‘可读性’和‘深度’之间找到的黄金平衡点,是许多历史题材作品难以企及的成就。它让那些原本可能觉得遥不可及的历史人物,变得鲜活可感,充满了人性的温度与矛盾。

评分我向来对那些描绘旧时代生活场景的书籍情有独钟,而这本在场景的还原度上简直达到了令人发指的程度。那种从衣食住行到礼仪规矩的描绘,细致入微,让人仿佛能闻到旧时庭院里的花香,听到深宫中的低语。叙事者不仅仅是旁观者,更像是一个拥有超强代入感的‘时间旅行者’,他/她用一种既疏离又充满同理心的方式,带领我们走进那个遥远且等级森严的世界。尤其是一些关于日常琐事的描述,看似微不足道,实则暗藏了巨大的权力张力,这种将宏大叙事与微观生活完美融合的写作手法,堪称一绝。读完后,我感觉自己对那个时代的肌理有了前所未有的清晰认知。

评分这本书最让我惊喜的一点,是它对于‘人性’本身的探讨。它没有简单地将历史人物脸谱化,而是揭示了他们作为个体在巨大历史洪流中所展现出的脆弱、野心、恐惧与无奈。这种对复杂人性的深刻挖掘,使得书中的每一个角色都显得立体而真实,不再是教科书上的刻板符号。这种深刻的人文关怀,超越了单纯的历史事件记录,将阅读体验提升到了一种哲学层面的反思。我从中看到了权力对个体精神的腐蚀与塑造,也看到了个体在绝境中迸发出的惊人韧性。这不仅仅是一本关于‘过去’的书,它更像是一面映照‘现在’的镜子,引人深思,极具现实意义。

评分这本书的观点非常独到,它似乎有一种魔力,能把那些我们以为已经盖棺定论的历史人物,重新放置在阳光下进行审视。我必须承认,在阅读过程中,我多次停下来,陷入沉思,因为有些地方的论述彻底颠覆了我过去固有的认知框架。作者的考据功夫之扎实,体现在每一个引用的细节和旁证之中,没有半点含糊不清的敷衍。它不像某些历史读物那样,仅仅是信息的堆砌,而是充满了思辨的火花,能够激发读者主动去探究背后的动机和更深层次的原因。那种‘原来如此’的恍然大悟感,贯穿了整本书的阅读体验,让人感觉自己仿佛进行了一场酣畅淋漓的智力探险。

评分共十一章,内容主要包括:家族传承,人生,知己,帝后,大臣,后宫生活,起居,秘殿欢娱,美容美饰,美食美饮,归宿……书后附有慈禧养生美容小秘方和慈禧大事年表。历史功过自有后人评说,《老佛爷吉祥:慈禧鲜为人知的故事》作者查阅大量的清宫档案与宫廷文献,熟悉宫廷生活与内府掌故,呈现许多人们忽视的细节,文笔生动,行文流畅。并配有多幅历史老照片。

评分不错

评分不错

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分该死的慈禧吧中国搞成那样,就是慈安太心善了,没有将其赐死,国人没有血性的人将其刺杀,让其统治中国大半个世纪,真是悲哀

评分⑤教学生抓重点.教学难免有意外,课堂难免有突变,应对教学意外、课堂突变的本领,就是我们通常说的驾驭课堂、驾驭学生的能力。对教师来说,让意外干扰教学、影响教学是无能,把意外变成生成,促进教学、改进教学是艺术。生成相对于教学预设而言,分有意生成、无意生成两种类型;问题生成、疑问生成、答案生成、灵感生成、思维生成、模式生成六种形式。生成的重点在问题生成、灵感生成。教学机智显亮点.随机应变的才智与机敏,最能赢得学生钦佩和行赞叹的亮点。教学机智的类型分为教师教的机智、学生学的机智,师生互动的机智,学生探究的机智。机智常常表现在应对质疑的解答,面对难题的措施,发现问题的敏锐,解决问题的灵活。

评分好

评分不错?…………

评分好好好好,好好好好好好好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有