具体描述

编辑推荐

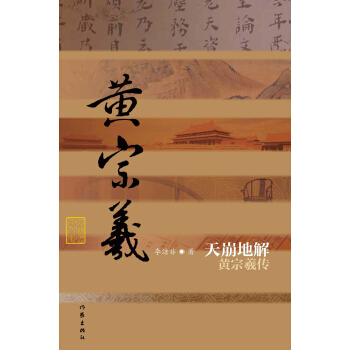

一部极富思想含量的传记作品。作为中国本土生长的思想启蒙先驱,黄宗羲从“游侠”到“大儒”的一生,是乱世里知识分子寻求救国之道的历史缩影。文史专家孙郁:

作者以非正宗的史笔写传主的苦路之行,内心活动与环境勾勒均有动人之色。既有士大夫内心的还原,又带学术史的奇思。小心的考证,大胆的陈述,将社会氛围、士人之雅好与现实生活之抵牾,进行了多角度的透视。全书行文散淡洒脱,沉静的叙述里峰回路转,演绎了一代人的心史。

文学专家贺绍俊:

成熟新颖的名人传记,潇洒自由的学术随笔。

内容简介

黄宗羲是明末清初的思想家、史学家、教育家,与顾炎武、王夫之并称为清初三大儒。他早年多磨难,父亲作为东林党人被魏忠贤等“阉党”迫害致死,青年时期逢明末离乱,身为复社成员又遭吴大铖迫害。明亡后他投身抗清活动,一度以“游侠”形象往来于各抗清组织。终于在抗清一次次失败、清朝统治日趋巩固之后,他开始以孔孟为楷模,一边著书立说,一边坐馆授徒,立倡文明救世,质疑帝制法权,从朝代更迭的历史教训中,生发出积极进步的民主思想,成为中国本土生长的思想启蒙先驱。作者简介

李洁非,男,1960年生于安徽合肥。1982年毕业于复旦大学中文系,现任中国社会科学院文学所当代室主任,创新工程首席研究员。多年从事当代文学理论批评及文学史研究,亦以明史方面著述见长。主要著作有“典型三部曲”(《典型文坛》《典型文案》《典型年度》)、“李洁非明史书系”(《龙床:明六帝纪》《黑洞:弘光纪事》《野哭:弘光列传》)和《解读延安:文学、知识分子和文化》《共和国文学生产方式》《文学史微观察》等。曾获首届冯牧文学奖、第五届鲁迅文学奖。目录

001序言001零壹 / 麟儿

004零贰 / 随任

008零叁 / 党祸

013零肆 / 成人

018零伍 / 颂冤

023零陆 / 同难

028零柒 / 读书

033零捌 / 应试

038零玖 / 友游

045壹拾 / 复社

054壹壹 / 脱难

060壹贰 / 别师

064壹叁 / 起兵

067壹肆 / 鲁王

074壹伍 / 游侠

078壹陆 / 行朝

085壹柒 / 乞师

088壹捌 / 窃伏

094壹玖 / 绝望

100贰拾 / 多难

107贰壹 / 梨洲

113贰贰 / 西席

116贰叁 / 聚徒

123贰肆 / 反思

131贰伍 / 留书

145贰陆 / 撰史

149贰柒 / 故人

158贰捌 / 汰存

164贰玖 / 偏见

174叁拾 / 吕怨

187叁壹 / 余波

196叁贰 / 辨訾

204叁叁 / 变化

212叁肆 / 玄烨

225叁伍 / 忭忻

233叁陆 / 天下

241叁柒 / 史学

247叁捌 / 掮任

255叁玖 / 后圣

268肆拾 / 裸葬

273肆壹 / 谢世

277附录一 / 黄宗羲系年简表

290附录二 / 《清史稿》卷四百八十黄宗羲传

294附录三 / 梨洲末命

295附录四 / 文孝梨洲先生私谥议

297附录五 / 《交游尺牍》选注

304附录六 / 近人评骘小辑

311后记

精彩书摘

零壹 麟儿绍兴古称越,宁波古称甬,余姚大致居它们中间。如今余姚隶属宁波市,四百年前却在绍兴府治下。本书主人公乃余姚人氏,他一生许多故事与以上三地有关,故而我们先取得一点地理的概念。

余姚东南一带,眼下称梨洲街道,那是二○○一年为了城市化,将梁辉镇、余姚镇等十余村合并后新改的名称。四百年前,这里的古名乃是通德乡。

通德乡有座桥,叫黄竹浦。它还有别的名字,“黄家竹桥、竹桥、黄竹浦是一座桥名的不同说法”。桥至今仍在,石制;从那个“竹”字来看,原来大约是竹造的,后来变成了石桥。至于黄竹浦中的“黄”字,则确因周围住着一支黄姓宗族。他们分布于一个较大范围,包括周家埠、后新屋、前园、李家塔几个自然村,黄竹浦本身并非村落,但黄氏以之为中心点,来指代全族的聚居区域。

明万历三十八年八月八日1610年9月24日,黄家李家塔一支的长媳姚氏临盆。戌时,暮色刚落,诞一男婴。孩子的父亲预先做过推算,“年月庚戌乙酉,得日时庚辰丙戌”,实际竟然分毫未爽。

乳名也早就起好,单唤一个“麟”字。

它得自姚氏一个梦,梦见自己生了一只麒麟。这是很好的梦。古以麒麟为仁兽,“圣王之嘉瑞也”。鲁哀公十四年前481有猎获麒麟一事,《春秋》记之:“春,西狩获麟。”写完这一句,孔子便辍笔了。杜预于此注道:“时无明王出而遇获,仲尼伤周道之不兴,感嘉瑞之无应,故因《鲁春秋》而修中兴之教。绝笔于‘获麟’之一句,所感而作,固所以为终也。”说孔子本是为发扬周的道德而作《春秋》,现实却很令人失望,故对“时无明王”而仍有“获麟”之事发生,孔子感到无法解释,灰心而且伤心,索性就此搁笔其后至哀公二十七年这段尾声,非其亲笔,由门徒续完。

姚氏是否果有“获麟”之梦,无从考究。据说,新生儿“额角有红黑痣如钱,左右各一”。我们知道麒麟是头上生角的,这描写自然意在印证“梦麟”之确。还有人查阅宋濂《孔子生卒岁月辨》,发现“与孔子生歾,只差一字”。凡此种种都预示着,降生在黄家的这孩子,非比寻常。古时对一般所谓“人杰”,喜欢就其身世搞一点穿凿附会,我们姑妄听之。但无论如何,男婴乳名叫“麟”却是事先起好的,并非后来另改。

说起黄竹浦黄家,嗣胤虽繁,在当地却还称不上望族。宗谱上所载前十世,似乎都无名讳,仅以排行相称,如“万二”“亚一”“从二”“辛六”“端十四”“福十”“顺六”等。这是门户低微的特征。古时村野之夫,除有姓氏之外,只以排行区分,非得具一定身份地位的人家,才有专门起名的必要。

黄家这一支,到了第十一世,始有确切名讳。不过仍不稳定,有时又“失讳”无载、仅具排行。至第十四世,终于稳定下来,族中不仅各有名讳,甚至可以知道他们的表字。第十五世,出现第一个读书人,讳曰坤,字龙蟠,是“郡庠生”府学学生。第十六世,出现首位为官者——此人非他,正是麟儿的父亲黄尊素。

黄尊素,表字真长。生麟儿那年,他二十六岁。这是他初次得子,他本人是长房长子,他的父亲黄曰中也是长房长子,到麟儿这儿,连续三代长房有子,从伦序角度说,意义非常,十分可喜。这种好兆,很快有了进一步的验证。麟儿出生的第六年,黄尊素“举于乡”。明清两代,当上举人便有做官的资格。过去族中无人中举,学历最高的叔父黄曰坤,仅为府学生。黄尊素中举后,丝毫没耽搁,百尺竿头,更进一步,翌年会试一举再登进士第。科举途中,能从乡试而会试连捷,甚是难得,多少人都蹉跎不已,屡试屡败。

不单功名得意,黄尊素子息也来得旺盛。成进士当年,次子出生,隔一年,又得第三子。这三个儿子,日后名望都很高,人称“浙东三黄”。他们便是长兄黄宗羲表字太冲、仲弟黄宗炎表字晦木、叔弟黄宗会表字泽望。后又有第四、五子黄宗辕、黄宗彝。

零贰 随任

黄尊素成进士,时在万历四十四年1616,第二年得授宁国府推官,于是携眷赴任。此后九年,麟儿都跟着父亲随任而往,度过一段官宦人家子弟生涯。

这正是他从童年到少年的阶段。此时他的生活,无忧无虑,多少显得平淡,所以《年谱》记载极简,似乎没有特别值得一叙者。

稍有兴味的,或许在于他的资赋和求学。古时才子硕儒,往往幼年即显异禀,麟儿却完全不曾留下类似美谈,好像只是一个很普通的孩子。天启二年1622,父亲把他从宁国单独送回老家,去郡城绍兴“应童子试”。那是获取生员资格的考试。当时念书由私塾开蒙,念到一定程度,参加官学考试,县、府、院共考三道,全都合格通过,就取得官学入学资格,成为生员亦即俗称的秀才。勿要小看童子试,那是通往仕途的第一扇门,也殊为不易,考了一辈子到七八十岁仍通不过的,大有人在。麟儿一次成功,次年“补仁和博士弟子员”。博士弟子员是生员别称,仁和是当时浙江一个县。换言之,麟儿就此成为仁和县县学的学生,那年他十四岁。

不过此事或许有些名堂在内,主要看那个“补”字,作何解释。

明代从太学国子监到地方上的府、州、县学,名额都是一定的。洪武年间,“生员之数,府学四十人,州、县以次减十”,以后历朝具体人数有所增减变化,而有定额这一条不变。原因是,凡入官学,朝廷就要每月按人头支出,“师生月廪食米,人六斗,有司给以鱼肉”,换言之,每个学生将由国家所养,故必然有额度限制。既有定额,不言而喻是缺一个补一个。补缺机会,无非是有人升了太学、考取举人或因过黜免。每次招考,“一等前列者,视廪膳生有缺,依次充补,其次补增广生”。廪膳生指“初设食廪者”,增广生则近乎后代的扩招生、走读生。

麟儿“补仁和博士弟子员”,自然可以是这种正常的“补”,但并不排除另一可能。《思旧录》邓锡蕃条记:

邓锡蕃,字云中,金坛人,嵊县知县。余弟司舆补弟子员,为公所荐。

“司舆”是四弟黄宗辕的表字。又,冯元飚条也记:

塘栖卓大丙年十六七,其妇翁引之见余,余言于公,即为致书杭司理宋璜,大丙即补博士弟子员。

显然,“补”还可以通过请托亦即“走后门”达到。这种事,黄宗羲亲自运作过两回。一次为四弟宗辕宗辕四岁时父亲已被害,宗羲长兄如父,补弟子员一事必出彼手,另一次是为一个叫卓大丙的熟人家子弟。以此佐证,我们设想黄尊素当日为了麟儿亦曾如此,大抵并不离谱。

我们作此猜想,主要依据是少年时黄宗羲不算刻苦用功的孩子。按他的表现,应试会有相当难度,更不必说还一考即中。他自己回忆说:

宗羲此时年十四,课程既毕,窃买演义,如《三国》《残唐》之类数十册,藏之帐中,俟父母熟睡,则发火而观之。

他的兴趣,不在正经功课上。所热切去读的东西,如今虽是堂而皇之的“文学经典”,以当时来论,则并不高于琼瑶古龙之类在今下的地位,耽于其间,不能不意味着疏怠学业。

麟儿保守着自己的小秘密,以为瞒得甚好,实则和每个背地里捣蛋的孩子一样,自以为得计而已。“一日出学堂,忠端公见其书,以语太夫人,太夫人曰:‘曷不禁之?’忠端公曰:‘禁之则伤其迈往之气,姑以是诱其聪明可也。’自此太夫人必窃视宗羲所乙之处,每夜数十叶,终不告羲为忠端公所知也。”古时读书,爱在书上画“乙”字作为标记,类乎今人打钩画杠之类。麟儿不知,他每夜标注过的几十页,悉为母亲姚氏所掌握。

黄尊素纵容麟儿读闲杂书,说明他不是功利心很重的父亲,无意将儿子精神空间挤压到唯以举业为念的扁平态,以致伤了“迈往之气”。这是对的,于黄宗羲的精神格局发生了良好影响。然而话分两头,从应试角度我们得说,未来第一等的学问家黄宗羲并非优等生,拙于考试在他可谓始终的短板,一生最高“功名”止于“博士弟子员”。从日后崇祯间的屡次乡试不中,我们自有理由认为,连当初那个生员出身,多半也未必是靠“真本事”挣来的。

天启二年,黄尊素在考评中升官,得授御史,位子一时无缺,乃先回乡待命。第二年任命下来,去都察院做山东道监察御史。这样,麟儿又随着父母北上,来到遥远的北京。

北京是大码头,麟儿很开眼界,见识了各种场面和人物。晚年他曾有一笔述及:“余十四岁时,随先公至李皇亲园看牡丹,公指朱大典方较射园中,得一见之。”印象新鲜如昨。而更开心的,还是杂书易得。先前,不论故乡或是宁国,不会有北京那么发达的市肆供他游逛。“窃买演义”之“窃”字,暗含了违禁少年所特有的快乐喜悦,那感觉,想来也为现在偷泡网吧的孩子所共有。

可这无忧无虑的光阴,没有维持多久。麟儿并不知道,当自己享受“少年不知愁滋味”时光的同时,父亲却正卷入一场严酷斗争。

……

前言/序言

序言黄宗羲,表字太冲,晚号梨洲。近世将他与顾炎武、王夫之一道,并称明末三大儒。他们都以明遗民终世,而自实际影响言,黄、顾在世已负盛名,王夫之当时知者不多,约二百年后才被发现。顾炎武影响主要在经学,黄宗羲则对清代史学贡献尤卓。清之代明,是中国史一大节点。它造成作为汉族国家的“中国”第二次整体亡国,但从今天观点讲,这是次要的。明代是帝制晚期,嬴政所创的这种极权政体,到明亡时存世近一千九百年。如此漫长时间,积累了大量矛盾,除早就存在的老问题,又有随经济、社会发展而形成的新问题。这令明代一面在制度上走到尽头,没有活力,上下苦闷;另一面,社会现实、思想现实又充满躁动。思想方面,整个中晚明兼有解体和解放双重特征,像极了欧洲文艺复兴对于中世纪的反动。政治方面,士大夫在朝堂上开始自觉结成利益集团,与皇权系统相抗,“宫”“府”冲突一直伴随明朝到亡。而在地方或民间社会,乡绅对地方事务和民心、民望、民风的影响力,与日俱增,渐而能与官府相颉颃,东南一带以乡绅崛起为背景的社会再组织情形,万历以后相当显明。所有这些,当然以当时经济、生产的重大变化和突破为底蕴。打个比方,明王朝有如一只大脓包,细菌等病原体与白细胞的厮杀,以大脓包方式表现出来,看上去是很丑陋,但脓包破时毒素也就流尽,历史将能生长新鲜的肌肤。黄宗羲就活在这大脓包行将溃破的时代,他看得很清楚,脓包仅剩一层薄皮,近乎透明,触之即溃。偏不承想,溃破的当口儿,白山黑水之满人,趁乱而入。对此事的后果,当时自有各种解读,其中,从效忠明朝或华族亡国角度做出反应的,不乏其人。但以黄宗羲为代表的一些杰出人物,则从更高的历史高度看问题。他们主要看到两点。一是“大金—大清”文化上过于粗陋野质,他们入主中国,势必以这较大的文化落差拖中国文明进程后腿;二是当时中国已有明显的变革迹象,条件颇备,意识亦开始觉醒,而异族统治则势必以新的矛盾内容、矛盾关系,扭转中国历史呼之欲出的变革主题和方向。后来事实证明了这种预感。在近代化历程中,中国与欧洲拉开差距,主要取决于十七、十八世纪这二百年,明亡清兴可谓是其节骨眼儿。如今论到中国近代史,习惯以一八四○年鸦片战争为起点与视角,其实可以试着将视线提前二百年。一旦基准点选在十七世纪四十年代而非十九世纪四十年代,我们眼光或大不相同,对一些事情看法可随之刷新。比如中国文化有无自我更新能力,中国历史可否自发孕育现代性,以及中国有无民主、法制、共和等思想的原创根芽……在鸦片战争视角下,这些都被否认了,认为非中国所能有,只有靠从欧美输入。以后,又有不少人断言“民主”等是外来物、不适合中国国情。这两种看似对立的看法,都认为近代之门,我们不能主动启之。究竟如何呢?或应越过清代的两百多年,到明末看一看。黄宗羲当能告诉我们不同的话语。一方面他平生所历很精彩,值得一述,更重要的是,他的思想对我们重新确认中国精神资源颇具启发。黄传过去已不算少,然而写得简明、详略得当,又能深入浅出的,似未得见。笔者除把握好主题以外,便想在这两个方面多下点功夫。体例上别无特别,唯行文之中夹注,通行的方式是加括号,但考虑到引用的传主一些诗文,颇多自注,若以括号标识,有失古意,故借鉴中国旧式印书的办法,凡夹注一律以较小字号排出;其中引文这一部分,传主原注则字号略小而字体不变,倘若注出笔者,则另择字体。谨序。

用户评价

这本书的封面设计相当别致,带着一种古朴而又带着一丝沉郁的意味。我拿到它的时候,首先被吸引的就是书名,"黄宗羲传:天崩地解",光是这几个字就充满了历史的厚重感和一种预示着巨变的张力。我个人一直对明末清初的那段历史充满了好奇,那是一个王朝走向衰亡,旧秩序土崩瓦解,新思想萌芽生长的动荡时期。而黄宗羲,作为那个时代重要的思想家和史学家,他的生平本身就如同那个时代的缩影。我非常期待这本书能带我深入了解这位伟大的历史人物,看看他如何在那个风雨飘摇的年代,以他的智慧和勇气,去记录、去思考、去批判,去留下他对那个时代的深刻洞察。封面上那略带斑驳的色调,似乎也预示着这本书将带领读者穿越时光,去感受那个时代的真实氛围,去体会那些宏大叙事背后,一个个鲜活的个体所经历的悲欢离合。我相信,这本书不仅仅是对一个历史人物的传记,更可能是一幅描绘那个时代波诡云谲画卷的恢弘篇章,它将如何展现黄宗羲的思想脉络,如何勾勒他的人生轨迹,又将如何与“天崩地解”这一宏大命题产生深刻的关联,这一切都让我充满期待。

评分这本书给我带来的震撼,是多方面的。首先,在文笔上,作者就展现出了极高的水准,他用一种既有历史厚重感又不失现代读者阅读习惯的语言,将我们带入了一个遥远的时代。书名“黄宗羲传:天崩地解”的选取,本身就预示着这本书所要探讨的主题的宏大与深刻。我理解,“天崩地解”不仅仅是明清之际政治格局的剧变,更是那个时代社会思想、文化观念的颠覆与重塑。我特别喜欢书中对黄宗羲作为一位思想家的刻画,他如何批判君主专制,如何倡导“众治”的理念,这些思想在当时是何等惊世骇俗,又如何为后世开辟了新的道路。我仿佛看到了黄宗羲在目睹旧王朝的崩溃时,内心的痛楚,但他并没有沉溺于悲伤,而是以更加坚定的步伐,去探索新的可能性。这本书让我对“传”这一概念有了更深的理解,它不仅仅是记录一个人的生平,更是要展现这个人在特定历史时期所扮演的角色,以及他思想的深远影响。

评分读完这本书,我脑海中挥之不去的,是那个在风雨飘摇年代里,一位智者孤独而又坚定的身影。作者的叙事风格非常独特,他似乎并不急于给出一个明确的结论,而是通过大量生动的细节和丰富的史料,引导读者自己去感受、去思考。书名“黄宗羲传:天崩地解”中的“天崩地解”这一词,在书中被反复提及,每一次出现都带着一种沉重的分量,它不仅仅是对明末清初那个时代巨大动荡的描述,更是黄宗羲内心对一个旧时代终结的深切体认。我尤其惊叹于作者如何将黄宗羲的学术成就,比如他对政治制度的批判,对历史学的贡献,与他的人生际遇紧密结合起来。我看到了黄宗羲如何将个人的遭遇升华为对时代的反思,如何将对历史的求索变成对未来的启示。这本书让我明白了,真正的历史研究,不仅仅是堆砌史料,更是要理解那些埋藏在史料背后的人物的情感、思想和他们在历史洪流中的挣扎与选择。

评分这本书的叙事方式别出心裁,并没有采用传统的线性传记手法,而是将黄宗羲的人生经历与他所处的时代背景巧妙地编织在一起。作者仿佛是一个旁观者,又像是一个亲历者,用一种冷静而又饱含深情的笔调,为我们展现了一个立体的黄宗羲。我被书中对黄宗羲思想演变的描写深深吸引,从他早年的抱负,到中年经历国变后的深刻反思,再到晚年对历史和政治的独特见解,每一个阶段都充满了令人动容的转变。书名中的“天崩地解”不仅仅是时代的写照,更是黄宗羲内心深处某种信念的崩塌与重塑。我看到了他如何从一个对朝廷抱有希望的士大夫,转变为一个深刻认识到制度弊端、呼唤思想解放的思想先驱。书中对黄宗羲与其他同时代人物的交往,以及他对当时社会现实的批评,都展现了他作为一位具有独立思考精神的思想家所具有的勇气和担当。这本书让我对那个时代的复杂性有了更深的理解,也让我看到了在历史的巨变面前,个体所能发挥的重要作用。

评分阅读这本书的过程,更像是一次与历史的深度对话,我仿佛置身于明末清初那风雨如晦的年代,亲眼见证着那个曾经辉煌的王朝如何一步步走向没落。作者的笔触细腻而富有张力,他没有将黄宗羲仅仅描绘成一个书斋里的学者,而是将他置于那个剧烈变动的时代洪流之中。我能感受到黄宗羲在国破家亡、山河破碎的巨大冲击下,内心所经历的痛苦与挣扎,以及他如何在这种绝望中,依然保持着对历史真相的追寻和对后世的责任感。书中所描绘的那些历史事件,那些曾经鲜活的人物,在作者的笔下重新焕发了生命力,我仿佛能听到战场的呐喊,看到朝堂上的争论,感受到市井的喧嚣与凄凉。“天崩地解”这个书名,绝不仅仅是一个简单的形容词,它更像是一种深刻的隐喻,是对那个时代整体性崩塌的写照,也是黄宗羲内心某种理想破灭的悲鸣。我尤其对书中关于黄宗羲如何进行史料考证、如何构建自己的历史叙事的篇章印象深刻,这让我看到了一个思想家在面对历史迷雾时的严谨与坚持,也让我对历史的真实性有了更深的思考。

评分《新白娘子传奇》里,碧莲曾经跟天不怕地不怕的戚宝山说:“人生有三苦,撑船打铁卖豆腐。”宝山偏不信邪,开了个豆腐店起早贪黑卖豆腐,才真正尝到了人间百味。所以,看到小津安二郎说自己是只会做豆腐,不会做咖喱饭和炸猪排的人的时候,我认为他并不是在自谦,相反的,他是在表达做豆腐的辛苦。 若在现在苛刻的评论家眼中,小津战后的导演生涯,简直可以用“毫无突破”来形容。他热衷于反复拍摄同一个题材的作品,视角永远局限于战后日本的普通家庭,很少有外景,基本上所有的故事都发生在十叠大小的空间里。所试图展现的主题也大致统一,即描写传统的家族制度和家庭观念是如何在崭新的时代中显得不合时宜,进而走向分崩离析的。他甚至不在意自己重复自己,光是“送嫁”这一个题材的电影,他就先后拍了《晚春》、《秋日和》及《秋刀鱼之味》三部。然而,就是这样近乎偏执的专注,才将他做豆腐的技艺发挥得淋漓尽致,成为国际影坛公认的大师。 如今的豆腐界,可以说是一团乱象。有的人呢,连最基本的白豆腐还没做好呢,就想着一天换一种花样,今日做豆皮儿,明朝做豆干,美其名曰“挑战不同类型题材”,结果做来做去基本功都不过关;有的人呢,自知技不如人,于是便投机取巧,成日想着标新立异来讨好顾客,什么彩虹豆腐、水果豆腐纷纷出炉,可是人们尝个新鲜之后,还是怀念最普通的豆腐的味道。拍电影和做豆腐是一个道理,想要做出人们心目中最好吃的豆腐,从来都没有捷径可走,它首先需要你拥有良好的味觉,知道什么才是最能打动人的豆腐;其次,它需要日以继夜的锤炼,寻找最适合的豆子、一点点改进软硬的比例,反复尝试点卤的技巧。最后,练就只属于你个人所有的,独一无二的做豆腐技巧。 说起来简单,可是现在能坚持去那么做的人,真是少之又少。 无论是之前出版的唐纳德•里奇所著的《小津》,还是莲实重彦的《导演小津安二郎》,都向我们展现了一个被“半神化”的小津。而本书中小津却用朴实的语言,活生生的把自己拉下了“神坛”。他一一解释了那些他被神化的技法,例如有名的“离地三尺”的低机位拍摄方法、不采用淡入淡出的场景切换方法、在拍摄悲伤场景不做特写反而拉远的手法等等,只是他为了拍摄方便、画面好看而且刻意不遵循电影文法的表现。得知真相的我们也许会有大失所望的想法,却也因此感觉到拍摄电影并不是一件高深神秘的事情。而这也是小津的期望,他认为:“如果电影的文法真的是优异如自然法则那样的不成文的规定,那当今世界只要有十个电影导演就够了。”他认为,每个导演都应该表现出自己对这个世界的真实感觉,而不应拘泥于任何文法。 同时小津还在书中展现了自己幽默风趣的一面,与电影中显露出的内敛敏感的气质迥然相异。例如他谈到自己是怎么当导演的时候写到,是他还在做助导的时候,有一次加班太饿了,他忍不住抢了本该要端给导演的咖喱饭,因而被厂长认为是个有趣的家伙,被委以重任;他更还在文章中撒娇,说自己“常露出酒窝自嘲……我这份可爱,在女演员中,尤其是中年组眼里大受好评。” 读来令人莞尔,更使我灵光一现,想起《晚春》里的一个场景:纪子因为舍不得鳏居的父亲不愿出嫁,对姑姑安排的相亲不置可否。而好事的姑姑担心的却是芝麻绿豆的小事,对方名叫佐竹熊太郎,她担心纪子不喜欢这个名字,担心大家成为一家人后不好称呼这位侄女婿:“熊太郎这个名字就象胸口长满了毛的感觉,我们该怎么叫他好呢?叫熊太郎的话就象在叫山贼,叫阿熊就象叫个傻子,当然不能叫他小熊,我打算叫他小竹。”让人好气又好笑,当时沉浸在整部电影的气氛中没做他想,如今想起来,这恐怕是小津为了抗议自己被人贴标签,特意加进去的细节,证明自己“其实是拍喜剧片出身的。” 小津和其他导演最大的不同是,他是一个在生活中和工作中都遵循“少即是多”(Less is More)原则的人,这是他做豆腐的筋骨,也是他做人的筋骨。当其他导演都纷纷给电影做加法,加入各种炫目的技巧和激烈的戏剧冲突的时候,他思考的却是如何拿掉全部的戏剧性,让演员以悲而不泣的风格去表演。本书中极为珍贵的一部分,是小津对拍摄风格和作品的自叙,他评价《秋日和》这部作品的时候,是这么说的:“社会常常把很简单的事情搅在一起搞得很复杂。虽然看似复杂,但人生的本质其实很单纯。……我不描写戏剧性的起伏,只想让观众感受人生,试着全面性地拍这样的戏。” 这大概就是他去除一切外在浮华,用最原始最本真的技法去做豆腐的初衷吧,这豆腐的余味果然很佳,持续了半个多世纪依然回味悠远,并有历久弥新、常看常新之态。

评分非常好的东东,物流也非常快~~~。。~

评分黄宗***

评分文学专家贺绍俊:

评分书是真正的好书,题材,装帧都好,就是价格定得有些高!

评分“好了,孩子,祝你一路顺风。”父亲又叮嘱道,“出外少惹祸。”

评分文学专家贺绍俊:

评分一部极富思想含量的传记作品。作为中国本土生长的思想启蒙先驱,黄宗羲从“游侠”到“大儒”的一生,是乱世里知识分子寻求救国之道的历史缩影。

评分非常重要的一本书,需要经常阅读,对于校园工作有重要的帮助,书中有大量的案例面非常使用,有一些直接切中当前问题,很多人都推荐,有一些问题可能自己工作时找不到答案,从书中就可以得到解答,不过书的价格较贵,包装还行。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![默克尔传 力量蕴藏在沉静之中 [Angela Merkel A Biography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11934961/57c959ebNf6478014.jpg)