具体描述

用户评价

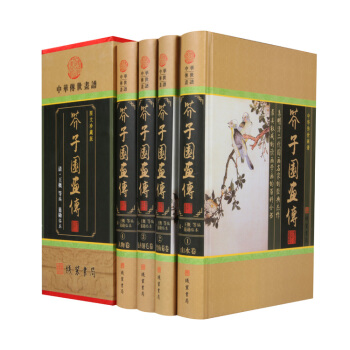

不得不说,这套《芥子园画谱》在内容编排上非常用心,它没有一味地堆砌理论,而是将理论与实践紧密结合。我特别喜欢其中关于“点”的运用,书中详细讲解了如何通过不同形态的点来表现树叶、石头的纹理,这让我明白了看似简单的点,其实蕴含着丰富的变化和表现力。虽然我还没深入研究到“芥子园”的全部内容,但目前所学的这部分,已经让我对中国画的笔墨技巧有了全新的认识。书中的插图,无论是精细的线条还是色彩的搭配,都给我留下了深刻的印象。我特别看重这种“教解”式的指导,它不仅是展示范例,更是深入浅出的讲解,让我知道“为什么”要这么画,而不仅仅是“怎么”画。这对于我这个希望真正理解中国画精髓的初学者来说,是极其宝贵的。

评分我之所以选择这套《芥子园画传》,主要是被“写意国画技法入门”这个标签所吸引,我一直对中国传统的水墨画很感兴趣,但苦于没有合适的入门教材。拿到书后,我并没有急于动笔,而是先从头到尾仔细地看了一遍。书中包含的各种景物和人物的范画,都非常有代表性,而且在绘制过程中,对笔墨的运用、线条的走向都有详细的说明,让我对如何勾勒出神韵有了初步的认识。虽然书中关于“芥子园”的介绍并没有占据太多篇幅,但我通过这些内容,大致了解了这套画谱的渊源,对它能流传至今,成为无数画家的启蒙读物,也更加信服。我尤其欣赏书中对“留白”的运用,这种“虚实相生”的处理方式,是我之前从未在西方绘画中见过的,也正是它赋予了中国画独特的东方美学韵味。我现在正尝试着临摹其中的一些简单图谱,虽然效果还有待提高,但过程本身就充满乐趣。

评分坦白说,我在接触这套《芥子园画传》之前,对中国画的认知非常有限,仅限于一些电视节目中的片段。这套书的精装版本,本身就给我一种“大制作”的感觉,让我对其中的内容充满了期待。书中的绘画技法讲解,对于我这种完全没有绘画基础的人来说,虽然有些地方还是需要反复揣摩,但总体上是通俗易懂的。我尤其对书中关于“线条”的运用印象深刻,明白了中国画的线条不仅仅是轮廓,更是充满生命力的表现工具,可以传达出不同的情感和质感。虽然“芥子园”的历史背景我还没来得及细读,但从书中反复出现的“画谱”二字,我能感受到它作为一种经典教材的传承意义。我正在学习其中的山水部分,希望通过临摹,能够逐渐体会到山水画的意境和韵味,感受大自然的鬼斧神工。

评分这套《芥子园画谱》给我带来的最大感受,是它系统性地展现了中国写意国画的入门精髓。书中的讲解,并非生搬硬套,而是循序渐进,从最基础的笔墨运用,到山石、树木、花鸟、人物的造型,都做了非常清晰的示范和讲解。尤其是在人物部分,对不同神态、不同动作的描绘,有着非常细致的指导,让我明白了为何古代人物画能传达如此丰富的情感。虽然书中提到了一些关于“芥子园”的历史背景,但重点还是放在了技法的传授上,这正是我所需要的。我特别喜欢书中对于“意”的阐述,它不仅仅是形似,更重要的是神似,是如何通过笔墨的浓淡干湿、线条的刚柔疾徐来表达物体的内在精神。虽然我目前还处于模仿阶段,但我能感受到,一旦掌握了这些基础,就打开了一扇通往更广阔艺术世界的大门,让我对未来的绘画之路充满了信心和期待。

评分第一次翻开这套《芥子园画传》,被这厚重的精装版所震撼,每一册都沉甸甸的,透着一股古朴典雅的气息。封面设计也很别致,没有花里胡哨的图饰,只有淡淡的墨色晕染,仿佛一幅意境深远的写意画,瞬间就勾起了我对中国传统绘画的好奇心。翻阅内页,文字部分虽然是古体,但注释详尽,使得我这个初学者也能基本理解。最让我惊喜的是,其中一部分竟然是彩色的!这对于我这种视觉学习者来说简直是福音,那些细致的笔触、微妙的色彩变化,通过彩色印刷呈现得淋漓尽致,比黑白的线条勾勒更能直观地感受到画家的用心和功力。虽然我还未能完全掌握其中的技法,但仅仅是看着这些精美的图谱,就仿佛置身于一个古老的画室,与大师们一同挥毫泼墨,那种氛围感和艺术感染力是无法用言语完全表达的。我期待着通过反复研习,能逐渐领悟其中的奥妙,将这份古老的艺术传承下去。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有