具体描述

编辑推荐

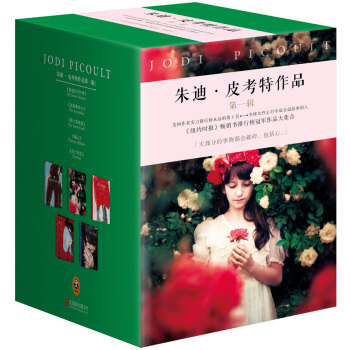

爱一个人,可以为对方付出到什么程度?朱迪·皮考特自我突破之作!

美国作者实力排行榜永远的冠军

《纽约时报》畅销书排行榜八连冠

连续5年荣获“全美超受欢迎作家”

《姐姐的守护者》后,再度引发所有人沉默与深思

《纽约时报》畅销榜冠军

一桩命案,击碎两颗年轻而孤独的心;两个家庭,一夜之间反目成仇。“别人指控我杀了她,而我只知道,我爱她……”

海报:

内容简介

克里斯和艾米丽青梅竹马,相知相爱。但在他们17岁的一天夜晚,艾米丽中枪身亡,证据指向开枪的人竟是克里斯。他们的父母,如亲人般要好的哈特和戈德两家,一夜之间成为了仇人和陌生人。昔日一切爱与期望遽然崩塌。艾米丽的母亲坚信女儿不可能自杀,而克里斯的母亲相信儿子的说法:两个孩子相约自杀,克里斯侥幸活了下来,艾米丽却没有……

即将面临审判的克里斯会说出怎样的真相?而分别坐在原告和被告席上的哈特、戈德两家,又该如何面对这个骇人的真相?

作者简介

朱迪·皮考特(JodiPicoult),美国作者实力排行榜永远的霸主,连续8年夺得《纽约时报》畅销书排行榜冠军,连续5年当选“全美很受欢迎作家”。

1992年出版一部小说以来,她的二十多部作品均为畅销书,至今已被译成三十多种语言,在四十多个国家出版。近年出版的8本小说,每一本都荣登《纽约时报》畅销书排行榜冠军。

朱迪·皮考特作品第一辑中,收录了为中国读者所熟知的代表作《姐姐的守护者》《第十层地狱》,曾被翻拍成电视剧的畅销作《死亡约定》《换心》,和高居美国畅销书排行榜、从未与中国读者见面的《说故事的人》。

这5本小说各有侧重,用不同年龄、性别、生活境遇中的普通人的故事,道出生活中每个人都会遭遇的永恒主题——如何宽恕他人、宽恕自己。

精彩书评

《死亡约定》让人无法抗拒地感动。作者以其灵动的笔触,铸就了这部突破性作品。

——《人物》

皮考特在这第五部小说中爆发出了强大的能量和信念,她笔下的人物栩栩如生,如莎士比亚悲剧般经典永恒,震撼心灵。

——《书单》

作者以不可思议的高超技巧,为我们真实呈现了一个陷入绝境的年轻主人公。

——《纽约时报》

一个交织着神秘元素与悲剧色彩的感人故事,写尽了爱情的痴迷、失去挚爱的悲痛,以及某种更加复杂而悲伤的忏悔之情。

——《科克斯评论》

精彩书摘

葛丝一路祈祷着跑到班布里奇纪念医院,每跑一步,心口就更加沉重。“你再查查看,”她喝令伤检分类处的护士,“克里斯多弗·哈特,他是詹姆斯·哈特医生的儿子。”

护士点点头。“他刚才在这里,”她说,“我只是不知道他们把他送到哪儿去了。”她一脸同情地抬头看看,“让我问问看有没有人知道更多消息。”

“好吧。”葛丝尽量放缓语气,护士一转身,她马上颓然叹气。

她的视线慢慢搜寻急诊室的入口,从一排排空轮椅一直看到嵌在天花板上的电视机。在入口角落,葛丝瞥见一个红色的影子。

“梅兰妮,”葛丝轻声打招呼,梅兰妮抬起头,脸上的表情跟迈克一样悲伤,“艾米丽也受伤了吗?”

梅兰妮瞪了她好久。“不,”她慢慢地说,“艾米丽没有受伤。”

“噢,感谢上帝……”

“艾米丽,”梅兰妮打断,“死了。”

“怎么这么久?”葛丝已经问了三次。克里斯被安排到一间私人病房,葛丝在病房的小窗户前不停踱步,“如果他真的没事,为什么他们不把他送回病房?”

詹姆斯坐在唯一的一把椅子上,头埋在双手间。

“他有没有跟你说什么?到底发生了什么事?”

詹姆斯摇摇头。“他伤痕累累,葛丝,而且很痛,我不想逼他。”他站起来靠在门框上,“他问他们把艾米丽送到哪里去了。”

葛丝慢慢转身。“你没有告诉他?”她说。

“没有,”詹姆斯沉重地咽了一口口水,“当时我甚至想都没想过,事发之时他们居然在一起。”

葛丝走过来抱住詹姆斯。“我不知道该怎么想,”她一边喃喃自语,一边把脸颊靠在他背上,“我刚刚看到梅兰妮,我一直在想,我也可能和她一样失去孩子。”

詹姆斯推开她,走到暖气片前面。暖炉片噗噗发出热气。“他们为什么会开车经过治安不好的地区?”他问。

“什么地区?”葛丝一听马上紧接着问,“救护车从哪里把他们送到医院来的?”

詹姆斯转身面向她。“我不知道,”他说,“我只是猜想。”

她忽然升起一股使命感。“我回去急诊室问问看,”她说,“他们一定有记录。”她正想开门,就有人从外面把门推开,一位男看护推着克里斯进来,克里斯的头上裹着一层厚厚的白纱布。

她呆站在门口,没办法想象眼前这个憔悴的男孩,就是今天早上站起来高她一个头的健康的儿子。

葛丝听到自己沉重的呼吸声跟克里斯手臂上方的点滴声相互回应,镇静剂令他双眼昏沉,恐惧也令他难以集中精神。葛丝在病床边坐下,把他抱在怀里。“嘘。”她轻声说。他贴着她的毛衣开始哭,刚开始只是掉眼泪,后来放声大哭。“没事,没事。”

过了几分钟,克里斯慢慢镇定下来,闭上双眼。尽管他高大的身躯从她手臂中滑下来,但葛丝依然试着抱住他,她瞄了一眼詹姆斯,他坐在病床旁边的椅子上,好像一名严肃僵立的警卫。他想哭却不哭出来,他从七岁之后就没哭过。

葛丝也不喜欢在他面前哭,这倒不是因为他叫她不要哭,而是因为他看起来不像她一样伤心,她若哭了,似乎显得很愚蠢。她紧咬下唇,拉开病房的房门,想找个地方发泄情绪。她站到走廊上,手掌贴着冰凉的空心砖墙,试着回想昨天的光景:她去超市买菜,清扫楼下的浴室,克里斯把牛奶在厨房料理台上放了一天,牛奶发酸,她还骂了他一顿……这些还只是昨天的事。昨天,一切都显得合情合理。

“对不起。”

葛丝转头看到一个高挑、黑发的女人。“我是班布里奇警局的刑事小队长安玛丽·玛洛,你是哈特太太吧?”

她点头,跟女警握了握手:“是你发现他们的吗?”

“不,不是我,但他们叫我去了现场。我得请教你几个问题。”

“哦,”葛丝惊讶地说,“我还以为你能回答我的问题。”

安玛丽笑笑,葛丝马上发现她整个人变得漂亮起来。“你帮我忙,我就帮你忙。”探长说。

“我不知道帮得上什么忙,”葛丝说,“你想知道什么?”

探长拿出笔记本和一支笔:“你儿子跟你说过他晚上要出去吗?”

“是的。”

“他跟你说过他要去哪里吗?”

“没有,”葛丝说,“不过他十七岁了,而且向来非常有责任感。”她瞄了一眼病床的门,“最起码直到今晚之前。”她加了一句。

“哈特太太,你认识艾米丽·戈德吗?”

葛丝的眼中马上充满泪水,她不好意思地用手背抹眼泪。“认识,”她说,“艾米丽……就像我自己的女儿。”

“她跟你儿子是什么关系?”

“她是他的女朋友。”葛丝这下更感到困惑,艾米丽是不是牵扯上哪些违法或是危险的事情了,所以克里斯才会开车经过治安不好的地区?

安玛丽眉头一皱,葛丝看了才知道,自己居然大声说出了心中的困惑。“治安不好的地区?”探长问。

“嗯,”葛丝不禁脸红,“我们都知道这事跟枪有关。”

探长猛然合上笔记本,朝着病房走去。“我想跟克里斯谈谈。”她说。

“现在还不行,”葛丝坚持,同时挡住探长的路,“他睡了,他需要休息,况且他还不知道艾米丽的状况,我们不能告诉他,最起码目前不行,他爱她。”

安玛丽瞪着葛丝。“或许吧,”她说,“但他也可能射杀了她。”

前言/序言

用户评价

从整体阅读体验来说,这本书的后劲儿实在太大了,完全不是那种读完就扔在一边的快餐式读物。它更像是一剂慢性的毒药,在你放下书很久之后,仍然会时不时地在你意识的边缘闪现。我发现自己开始在日常生活中留意那些被忽略的细节——邻居不经意间投来的一个眼神,或是电梯里循环播放的那段音乐——并试图从中解读出隐藏的“弦外之音”。这种由书本激发出的过度解读倾向,恰恰说明了作者成功地在读者心中种下了一颗怀疑与探索的种子。这本书在语言风格上展现出惊人的多样性,在描述沉重场景时,用词凝练,笔锋如刀;而在描写内心挣扎时,则变得极其抒情和冗长,这种张弛有度的文字驾驭能力,让每一次阅读都充满了新鲜感。我强烈推荐给那些不满足于线性叙事、渴望被作品“挑战”的深度阅读者。它不是为了取悦读者而存在,而是为了探索人类精神深处那些最幽暗、最不愿触碰的角落。每一次重读,都会发现新的层次,这本书无疑是我今年书单上最值得反复品味的佳作之一。

评分这本书的人物群像塑造无疑是全书最出彩的部分之一,即便是一些戏份极少的配角,也拥有着令人难忘的完整生命力。他们不是推动情节的工具人,而是活生生的、带着各自缺陷和执念的个体。尤其是主角团成员之间那种复杂到近乎病态的相互依赖关系,看得人既心痛又着迷。作者没有将任何角色“脸谱化”,即便是反派角色,也能从中窥见其行为逻辑的必然性,这使得整个故事的道德光谱呈现出令人不安的灰色地带。我尤其欣赏作者对“创伤”这一主题的处理,他没有选择廉价的同情或戏剧化的宣泄,而是展示了创伤如何内化为角色性格的一部分,如何潜移默化地影响他们对世界的认知和决策。这种细致入微的心理剖析,常常让我产生一种“我仿佛正在偷窥另一个人的灵魂”的强烈错觉。阅读过程中,我多次因为对某个角色突如其来的理解而停下来,合上书本,需要花上几分钟来平复自己的情绪,思考自己与书中人物的共鸣点在哪里。这种强烈的共情体验,使得这本书的阅读过程变成了一场漫长而深刻的自我对话。

评分这本书的叙事节奏变化莫测,像极了心脏骤停又被强行重启的过程,让人在松弛和紧绷之间反复拉扯,几乎没有喘息的机会。开篇阶段,作者似乎有意为之,用一种散文化、近乎意识流的方式来铺陈背景,大量的独白和对过往片段的回溯,让初接触的读者可能会感到一丝迷茫,这部分处理得极其考验耐心。但一旦度过了这个适应期,故事的内核便会如同冰山破裂般骤然显现。那些之前看似松散的线索,突然间开始以几何级的速度收束,构建起一个异常严密的情感和逻辑陷阱。我特别喜欢作者在处理高潮情节时的叙事策略,他并没有选择宏大的动作场面来堆砌紧张感,而是聚焦于极小的空间,比如一场在昏暗灯光下进行的、仅有两人参与的对话。对话中的每一个停顿、每一个语气的细微上扬,都蕴含着足以掀翻棋局的力量。这本书的对话艺术达到了一个令人叹服的水平,它不是用来传递信息的工具,而是角色间进行权力博弈和情感试探的武器。读到后半段,我已经完全沉浸其中,甚至开始不自觉地模仿主角说话的语速和停顿,可见其代入感的强大。这是一部需要用耳朵去“听”的文字作品,而非仅仅用眼睛去“看”的文本。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,那种深邃的蓝与微弱的猩红交织出的诡异氛围,一下子就抓住了我的眼球。我是一个对设计感有执念的读者,拿到手的时候,首先被它的质感所打动,那种略微粗粝的纸张触感,仿佛预示着故事内容的不平顺与曲折。故事开始的方式非常内敛,没有那种直白的冲突或夸张的开场白,而是通过描绘主角日常生活中那些微不足道的、近乎催眠般的重复行为,慢慢地将读者拖入一种不安的境地。作者的笔力着实高超,他对环境细节的捕捉细致入微,比如老旧公寓楼里地毯上的灰尘颗粒,或是窗外那棵老槐树在不同光线下呈现出的细微色差,这些看似无关紧要的描写,却如同精密的齿轮一样,共同驱动着一股无形的张力。我尤其欣赏作者在人物心理刻画上的克制,他并不急于解释人物的动机,而是通过肢体语言、眼神的闪躲,以及那些未说出口的叹息,让读者自己去拼凑出人物内心的千头万绪。这种叙事手法要求读者必须全神贯注,稍一走神,可能就会错过一个关键的情绪转折点。这本书读下来,更像是在解构一场精心布局的梦境,每一个场景的切换都带着一种宿命般的必然感,让人忍不住想深挖隐藏在这些日常表象之下的,究竟是什么宏大的秘密。

评分从文学技巧的角度来看,这本书在象征手法的运用上达到了令人惊叹的境界。它很少使用直白的描述来界定主题,而是将抽象的概念具象化为反复出现的物件或场景。比如,某种特定的天气现象,或是一个被遗忘在角落里的旧物件,它们反复出现,每一次的出现都带着新的含义附着,就像剥洋葱一样,层层递进地揭示出作者想要探讨的终极命题。我花了很长时间去研究其中关于“时间流逝”的处理方式,它不是线性的,而是螺旋上升的,过去、现在与潜在的未来在叙事中不断地交叠、互文。这种结构要求读者具备相当的文本分析能力,否则很容易被表面的情节所迷惑,而错失了深层意义的挖掘。我甚至专门做了一张思维导图,试图梳理出不同章节中重复出现的符号链条,发现其设计之精巧,简直令人拍案叫绝。这本书的价值,绝不仅仅停留在讲述一个引人入胜的故事上,更在于它为读者提供了一个自我反思和重新审视既有世界观的独特视角。读完后,我感觉自己看世界的方式都发生了一些不易察觉的微妙改变,这才是真正伟大的文学作品所应具备的穿透力。

评分朱迪皮考特,一位优秀的美国女作家,图书部部精彩,感谢京东给我们提供这么好的图书。

评分朱迪皮考特,一位优秀的美国女作家。图书部部精彩,感谢京东给我们提供这么好的图书!感谢(?´ω`?)

评分书质量不错 看着很舒服 故事比电影更吸引人 电影太短很多人物刻画不出 但是书就不一样了 对于我这样一个对于记外国名字非常困难的人来说都能记住故事里人物的名字 非常满意的一本书

评分无意间看到小心轻放的爱,就收索了一下,不想看中了好多,趁满减,无法自拔的又买了一大堆!很喜欢作者的作品,很现实,很感触去思考!应该怀有怎样的三观。

评分朱迪 皮考特,一位优秀的美国女作家,部部精彩,部部经典,感谢京东提供如此优秀的好书。

评分第一次购书~总感觉这么厚的书!有点轻!不知道是不是正版

评分买书碟还是得上京东,价格便宜,发货及时,物流快,还能用卷

评分京东的老客户了,京东图书一直都不错,无论是书的品相,书的包装,还是配送人员的服务态度,都是很不错的,所以每个月都要来选几本书,要是碰上一些活动,就会多囤一些。这次也囤了一些书,都还不错,书是自己喜欢的,收到后要好好研读一下啦。

评分3年来一直在京东买书,不仅服务好物流快,而且纸质好字面清晰,特别喜欢!支持正版,推荐购买

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![线 [THE THREAD] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11479407/5397c1a8N43b2e36f.jpg)

![漫长的告别 [The Long Goodbye] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11241691/rBEQYVGe3_gIAAAAAAig0UsLkhoAAB5WgI9KF8ACKDp423.jpg)