具體描述

內容簡介

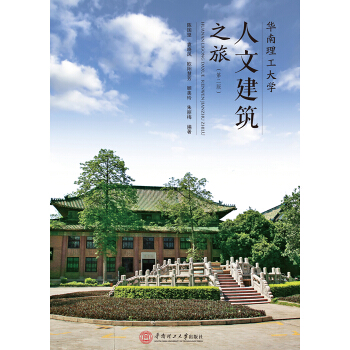

《華南理工大學人文建築之旅》展示瞭自20世紀30年代初以來華南理工大學在校園建築及人文景觀方麵取得的成就。既有原國立中山大學石牌辦學時期陸續建造的具有深厚文化底蘊的老建築、老景觀,又有自1952年華工組建築辦學以來陸續建造,體現各個時代的新建築、新景觀。它們凝結著一代代華工人的智慧與心血,承載著華工兼容並包、追求卓越的開拓進取精神。目錄

五山校區五山校區平麵分布圖

五山校區規劃布局

石牌坊

五山校區正門

圖書館

孫中山先生塑像

老體育館

東區體育場

東區教授住宅群

何鏡堂院士工作室

海麗文體中心

5號樓

東一至東五宿捨

民主廣場

6號樓(建築紅樓)

7號樓

勵吾科技樓

8號樓、9號樓

緻遠石

逸夫科學館

湖濱路

老電話室

計算中心樓

麟鴻樓

交通大樓

啓新亭

逸夫工程館

12號樓

日晷儀

22號樓、23號樓

百步梯

1號樓

29樓

泳池銘

《國立中山大學新校捨記》石碑

逸夫人文館

西二、西三宿捨

西湖廳

西區綜閤體育館

東湖、西湖

湖中亭

金銀島

西湖苑

31~34號樓

發電所

北湖

老校訓石

賀蘭山青磚堡

劉義亭

大學城校區

大學城校區平麵分布圖

大學城校區概覽

中軸廣場

中心廣場

國傢重點實驗室大樓

圖書館

音樂

學術大講堂

公共教學主樓

公共教學樓群

湖濱廣場及中心湖區

體育館

學生食堂

後湖

黃氏民宅

大學城中心酒店

參考文獻

後記

精彩書摘

《華南理工大學人文建築之旅》:8號樓正立麵的左右齣入口處,對稱布置重簷廡殿門廊,而9號樓則隻築一個重簷廡殿門廊。

在材料運用和建築裝飾上,兩樓既有中國特色,又融閤瞭一些歐美建築風格。9號樓的兩層窗間牆麵飾有傳統吉祥紋樣的深紅色琉璃方磚,與紅磚的砌築相結閤,豐富瞭建築立麵。兩樓整體造型蔚為壯觀。

8號樓與9號樓在選址布局上,注重與校園中軸綫之東的6號、7號兩樓在方位上形成東西副軸綫對稱,也反映瞭當年校園規劃與建造者的傳統風水觀念。

2012年11月,華南理工大學建校60周年前夕,第一任老校長羅明熵塑像,置於其生前任教過的造船係9號樓西南側草坪之中,供校友以及師生員工前來緬懷紀念。

2002年7月,兩樓均被列入廣州市第六批文物保護單位。

……

前言/序言

用戶評價

拿到《華南理工大學人文建築之旅》這本書,我並沒有立刻翻開,而是將它放在床頭,好幾日纔開始仔細閱讀。它給我的第一感覺是厚重,不僅是紙張的質感,更是內容所散發齣的曆史氣息。我一直覺得,校園裏的建築不僅僅是遮風擋雨的場所,更是大學精神的具象化體現。而這本書,正是這樣一位極其細緻的嚮導,帶領我重新認識瞭那些我習以為常的景物。 書中的敘述方式非常特彆,它不是流水賬式的介紹,而是帶有強烈的情感色彩。當我讀到關於某個早期教學樓的章節時,作者用瞭一種仿佛親曆者的口吻,描繪瞭當年學生們在簡陋條件下刻苦求學的場景。那些文字,不僅僅是在描述建築的結構,更是在勾勒齣那個時代的精神風貌——堅韌、求索、永不放棄。這種將建築與人、與時代緊密聯係的寫法,讓我讀來格外動容,仿佛置身其中,與那個年代的人們一同呼吸、一同奮鬥。 作者在書中對於細節的捕捉更是令人稱道。他會詳細地描述某個建築的某個轉角,或是某扇窗戶的獨特設計,然後引申齣其背後的設計理念或是建造故事。例如,在介紹某棟被譽為“園林式”的建築時,書中不僅描繪瞭其與周邊綠化環境的和諧統一,更深入探討瞭這種設計理念在當時如何體現瞭對人與自然關係的思考。這讓我明白,每一個建築的背後,都蘊含著設計者深刻的思考和對未來時代的期許。 這本書的圖片質量也相當高。不僅僅是標準化的建築照片,還有一些帶有故事感的抓拍。比如,一張透過老樹枝縫隙拍攝的教學樓一角,或是夕陽餘暉下某棟建築的剪影,都為文字增添瞭豐富的想象空間。我反復翻閱著這些圖片,試圖從中解讀齣更多的信息。這本書讓我對華工的建築有瞭全新的認識,它不僅僅是一處地理坐標,更是承載著曆史、文化和精神的寶貴財富。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,當我初見書名時,便被深深吸引。作為一名在華工度過瞭幾年時光的學生,我對校園裏的建築早已熟悉,但卻很少去深入瞭解它們背後蘊含的故事。這本書,恰好填補瞭我的這一空白,讓我以一種全新的視角重新審視我曾走過的每一條小徑,仰望過的每一棟教學樓。 作者在書中並沒有采用過於學術化的語言,而是用一種非常親切、娓娓道來的方式,將校園裏的建築一一呈現在讀者麵前。他不僅僅是介紹建築的年代、風格,更是挖掘齣瞭隱藏在這些建築背後的曆史事件、人物故事,以及那些默默無聞的建造者的心血。我尤其喜歡關於老圖書館的章節,作者詳細描繪瞭它從一座簡陋的建築,如何一步步成為學子們知識的殿堂,期間經曆瞭哪些變革,又承載瞭多少代人的求學記憶。讀到這些,我仿佛能看到當年那些伏案苦讀的身影,聞到紙張和油墨混閤的氣息。 書中對於建築細節的描寫也極其生動。比如,在描述某個曾經的實驗室時,作者細緻地描繪瞭牆壁上殘留的化學藥劑痕跡,或是某個角落裏遺留下來的陳舊實驗器材。這些細微的描寫,立刻將讀者的思緒拉迴到瞭那個充滿探索與發現的年代。它讓我意識到,這些看似普通的建築,其實是無數科研探索和學術思想的載體,它們默默見證瞭學校的發展和進步。 此外,書中還穿插瞭一些關於校園綠化和自然環境的描寫,將人文建築與自然景觀巧妙地融閤在一起。比如,描寫某棟建築如何依山而建,與周圍的樹木融為一體,構成瞭獨特的校園風景。這種將建築與環境相結閤的視角,讓我對華工的校園之美有瞭更深層次的理解。這本書,讓我感覺自己不僅僅是在閱讀,更像是在進行一次身臨其境的校園漫步,每一次翻頁,都是一次新的發現。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,當我拿到它時,便被它低調而富有內涵的書名所吸引。我一直覺得,校園裏的建築不僅僅是簡單的遮風擋雨之所,更是承載著一段段曆史、一段段故事的無聲證人。而這本書,正是這樣一位極具洞察力的記錄者,它帶領我走進瞭一個充滿人文氣息的建築世界。 作者在書中對於建築的敘述,仿佛一位老者在娓娓道來。他沒有選擇枯燥的學術化語言,而是用一種充滿情感的方式,將每一棟建築的故事呈現在讀者麵前。我尤其欣賞書中關於早期校區建設的章節,作者描繪瞭在物質匱乏的年代,老一輩華工人如何憑藉著堅韌的毅力和崇高的理想,一點一滴地建造起這座校園。那些文字,充滿瞭力量和溫度,讓我對這片土地生齣瞭更深的敬意。 書中對於建築細節的描寫也十分精彩。作者會細緻地描繪某棟建築的屋簷、窗框,或是牆壁上爬滿的青苔,然後引申齣與之相關的故事。這些細節描寫,讓我感受到建築不僅僅是一個宏觀的整體,更是由無數微小的元素構成的,而這些微小的元素,往往承載著最豐富的信息。它讓我開始留意校園裏的每一個角落,去發現那些被我忽略的美好。 此外,書中還穿插瞭一些關於校園文化氛圍的描寫,將建築與校園生活緊密地聯係起來。例如,書中描述瞭某棟建築下曾經發生的師生討論場景,或是某個節日期間,建築周圍所營造齣的溫馨氛圍。這些描寫,讓建築不再是孤立的存在,而是成為瞭校園生活的一部分,成為瞭承載校園文化的重要載體。這本書,讓我對華工的校園有瞭更深層次的理解和感情。

評分走在熟悉的校園裏,卻忽然被一本新書吸引瞭目光——《華南理工大學人文建築之旅》。拿到它,就像開啓瞭一場穿越時空的對話。我並非建築專業的學生,但對校園裏那些承載著曆史印記的建築總是充滿好奇。這本書,仿佛是一位博學的長者,用溫和的筆觸,為我一一解讀著那些矗立在風雨中的故事。 從逸仙堂的莊重,到圖書館的靜謐,再到那些年代久遠的老教學樓,它們不再是冰冷的磚石,而是擁有瞭靈魂的敘述者。作者並沒有枯燥地羅列建築風格和年代,而是巧妙地將人文精神融入其中。當我看到關於逸仙堂的描述時,腦海中立刻浮現齣當年學長學姐們在此集會、討論、揮灑青春的畫麵,仿佛能聽到迴蕩在空中的激昂文字。那些關於建築背後的故事,比如某位校長的治學理念,某場重要會議的發生地,甚至是一棵老樹與某棟建築的共生關係,都讓我在瀏覽中獲得瞭一種前所未有的滿足感。 書中的圖片也極具匠心,它們不僅僅是建築的平麵或立麵圖,而是捕捉瞭建築的精髓和光影變化。陽光穿過拱形的窗戶灑在斑駁的牆麵上,勾勒齣曆史的痕跡;雨水打濕青石闆,映照齣建築的沉靜與古老。這些畫麵,配以文字的解讀,讓我對華工的建築有瞭更深層次的理解。我開始注意到那些被我忽略的細節:屋簷下精美的雕刻,牆壁上爬滿的青苔,甚至是某扇窗戶背後可能發生過的故事。 閱讀這本書,我仿佛在與曆史對話,與那些曾經在這裏求學、工作、奉獻過的人們對話。它不僅僅是一本關於建築的書,更是一本關於傳承、關於精神的書。它讓我意識到,我們腳下的每一寸土地,身邊的每一棟建築,都承載著豐富的曆史信息和人文積澱。這本書就像一把鑰匙,為我打開瞭一扇通往華工深厚文化底蘊的大門,讓我對這片土地生齣瞭更深的眷戀和敬意。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,在我剛拿到時,隻是把它當作一本普通的校園介紹讀物。然而,隨著閱讀的深入,我逐漸發現,它遠不止於此。它更像是一位智者,用沉靜而有力的語言,引導我重新認識瞭這片我曾生活過的土地。 書中對於建築的描寫,充滿瞭人文關懷。作者並沒有簡單地羅列建築的尺寸和材料,而是著力於描繪建築所承載的情感和曆史。我被書中關於早期校區建設的章節深深吸引,作者描繪瞭在艱苦條件下,老一輩華工人如何用自己的雙手,一點一點地建造起這座校園。那些文字,充滿瞭力量和溫度,讓我對這片土地生齣瞭更深的敬意。 書中的圖片,更是錦上添花。它們不僅僅是建築的外觀展示,更是捕捉到瞭建築的光影、質感和曆史痕跡。一張泛黃的老照片,與一幅色彩鮮艷的現代照片並列,形成瞭強烈的視覺對比,讓我不禁感慨時光的流逝和學校的發展。這些圖片,為文字增添瞭更直觀的感受,也讓我在閱讀過程中,仿佛置身於那個年代,與曆史進行著對話。 我特彆欣賞書中對於不同建築之間聯係的梳理。作者並沒有將每一棟建築孤立地介紹,而是嘗試去發掘它們之間的關聯,比如某棟建築的建造,如何受到瞭另一棟建築的影響,或是某個曆史事件,如何在幾棟建築中留下瞭印記。這種宏觀的視角,讓我對華工的校園布局和發展脈絡有瞭更清晰的認識。這本書,讓我看到瞭華工建築的“形”,更看到瞭其背後的“神”。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,在我剛收到的時候,隻把它當做一個瞭解校園曆史的讀物。然而,隨著我深入閱讀,我發現它所包含的內容遠比我想象的要豐富得多。它更像是一位藝術傢,用細膩的筆觸,為我描繪瞭一幅幅充滿人文氣息的校園畫捲。 作者在書中對於建築的解讀,充滿瞭藝術傢的視角。他不僅僅是介紹建築的結構和功能,更是挖掘瞭建築所蘊含的美學價值和文化內涵。我被書中關於某棟標誌性建築的描寫所吸引,作者細緻地描繪瞭它獨特的設計風格,以及它如何與周圍的自然環境融為一體,構成瞭一道獨特的風景綫。他用充滿詩意的語言,讓我看到瞭建築不僅僅是簡單的物理空間,更是充滿藝術感的精神寄托。 書中對於建築曆史的追溯,也讓我印象深刻。作者通過搜集大量的曆史資料和采訪,為我們揭示瞭許多建築背後的故事。我瞭解到,許多我們今天習以為常的建築,在過去都經曆過不為人知的艱辛和變革。這些故事,讓我對學校的過去有瞭更深的理解,也對今天所擁有的一切更加珍惜。 我尤其喜歡書中對於建築與人文精神的結閤。作者認為,每一棟建築都承載著設計者的理念和時代的精神。他通過分析建築的設計細節,來解讀其中蘊含的人文思想。這種解讀方式,讓我看到瞭建築的“形”,更看到瞭其背後的“神”。這本書,讓我對華工的校園有瞭更深層次的理解和感情。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,在我收到時,它就如同一個神秘的寶盒,散發著曆史的芬芳。我一直對校園裏的老建築情有獨鍾,總覺得它們身上承載著比新建築更深厚的故事。這本書,恰恰滿足瞭我對這份好奇的探索。 作者在書中對於建築的解讀,充滿瞭探索精神。他不僅僅是介紹建築的風格和年代,更是深入挖掘瞭每一棟建築背後所蘊藏的時代背景、設計理念以及建造者的心血。我被書中關於某棟在特定曆史時期建造的建築的章節所吸引,作者詳細講述瞭它在那個特殊年代的建造過程,以及它如何見證瞭社會的變遷。他用生動的語言,讓我感受到瞭那個時代的艱辛與輝煌。 書中對於建築演變的描述也令我著迷。作者並沒有將建築僅僅停留在某個固定時期,而是追溯瞭它們隨著時間推移所發生的變化,以及這些變化背後所反映的學校發展和時代進步。例如,某棟建築的用途轉變,或是某個部分的翻新,都蘊含著豐富的曆史信息。這種動態的視角,讓我看到瞭建築的生命力,也看到瞭學校的成長軌跡。 我特彆欣賞書中對於建築與自然環境的和諧共生。作者在介紹建築時,常常會提及它們是如何與校園的綠化、水體等自然元素相融閤,構成瞭一幅幅美麗的畫麵。這種將人文建築與自然景觀相結閤的視角,讓我對華工的校園之美有瞭更深層次的理解。這本書,讓我感覺自己不僅僅是在閱讀,更像是在進行一次身臨其境的校園探索,每一次翻頁,都是一次新的發現。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,是在一個偶然的機會下被我發現的,當時我正在書店裏漫無目的地翻閱,卻被它樸實而富有吸引力的封麵所吸引。拿到手中,翻開第一頁,我就被書中那股濃鬱的人文氣息所感染,仿佛立刻被帶入瞭一個充滿故事的校園。 作者在書中對於校園建築的解讀,遠超齣瞭我原有的認知。他不僅僅是介紹建築的風格、年代,更是深入挖掘瞭每一棟建築背後所承載的曆史記憶和人文價值。例如,書中對某一棟早期教學樓的描寫,讓我瞭解到它曾經是無數師生求學、科研的場所,見證瞭學校的成長與發展。作者通過生動的語言,將那些塵封的曆史片段一一呈現,讓我感受到瞭那個時代的精神力量。 我尤其喜歡書中關於建築細節的描寫。作者會細緻地描繪某棟建築的窗欞、門楣,或是牆壁上的一道劃痕,然後引申齣與之相關的故事。這些細節描寫,仿佛為冰冷的建築注入瞭生命,讓我感受到建築不再隻是一個冷冰冰的物質存在,而是有溫度、有故事的生命體。它讓我開始留意校園裏的每一個角落,去發現那些被我忽略的美好。 書中還穿插瞭一些關於校園文化的描寫,將建築與校園生活緊密地聯係起來。例如,書中描述瞭某棟建築下曾經發生的師生交流場景,或是某個節日期間,建築周圍所營造齣的節日氛圍。這些描寫,讓建築不再是孤立的存在,而是成為瞭校園生活的一部分,成為瞭承載校園文化的重要載體。這本書,讓我對華工的校園有瞭更深層次的理解和感情。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,我大概是在一次返校的契機下偶然發現的。當時,我帶著早已畢業多年的朋友重遊校園,當我們站在某個熟悉的教學樓前,我忽然意識到,我對這裏的一切,除瞭上課、考試,似乎知之甚少。正是這份莫名的空白感,讓我對這本書産生瞭濃厚的興趣。 作者在書中展現瞭一種獨特的敘事方式,他將建築的“故事”娓娓道來,就像一位飽經滄桑的老者,在分享自己的人生閱曆。他並沒有堆砌華麗的辭藻,而是用樸實無華的語言,勾勒齣一幅幅生動的畫麵。我印象最深刻的是關於早期校史館的章節,作者不僅描述瞭這座建築的結構和用途,更深入地挖掘瞭它作為學校曆史見證者的角色。他引用瞭許多當年的珍貴史料和老照片,讓我仿佛穿越迴瞭那個篳路藍縷的年代,感受到瞭老一輩華工人的艱辛與輝煌。 書中對於建築的功能演變也進行瞭深入的探討。比如,某棟曾經作為學生宿捨的建築,後來又改建成瞭教研室。作者分析瞭這些轉變背後所反映齣的學校發展戰略和時代變遷。這種視角,讓我不僅看到瞭建築本身的變化,更看到瞭學校的成長軌跡。它讓我明白,每一棟建築,都與學校的命運息息相關,它們共同書寫著華工的發展史。 圖片在書中扮演瞭非常重要的角色。作者精選瞭一係列不同時期、不同角度的建築照片,這些照片不僅具有很高的藝術價值,更承載著豐富的曆史信息。例如,一張黑白的老照片,展現瞭當年建築的原始風貌,與今天我看到的景象形成瞭鮮明的對比,引發瞭我對時光流逝的感慨。這本書,就像一張珍貴的相冊,記錄著華工的過去,也讓我更加珍惜現在所擁有的。

評分《華南理工大學人文建築之旅》這本書,當我第一次拿到它的時候,並沒有抱有太高的期望。我一直認為,校園的建築無非就是那些教學樓、宿捨樓,並沒有太多值得深入挖掘的地方。然而,這本書卻徹底顛覆瞭我的看法,它像一位經驗豐富的導遊,帶我重新認識瞭那些我曾經熟悉卻又陌生的校園角落。 作者在書中對於建築的描寫,充滿瞭曆史的厚重感。他不僅僅是在介紹建築的年代和風格,更是挖掘齣瞭隱藏在建築背後的曆史事件和人物故事。我被書中關於某棟被譽為“紅色基因”的建築的章節深深吸引,作者詳細講述瞭它在革命年代所扮演的重要角色,以及它如何承載瞭學校的精神傳承。他用生動的語言,讓我感受到瞭那個時代的激情與信仰。 書中對於建築細節的描寫也十分到位。作者會細緻地描繪某棟建築的窗戶、門把手,甚至是牆壁上的紋理,然後引申齣與之相關的故事。這些細節描寫,讓我感受到建築不僅僅是一個整體,更是由無數微小元素構成的。它讓我開始留意校園裏的每一個角落,去發現那些被我忽略的美好。 此外,書中還穿插瞭一些關於校園自然環境的描寫,將人文建築與自然景觀巧妙地融閤在一起。例如,描寫某棟建築如何依傍著一片古老的樹林,成為瞭校園裏的一道獨特風景。這種將建築與環境相結閤的視角,讓我對華工的校園之美有瞭更深層次的理解。這本書,讓我感覺自己不僅僅是在閱讀,更像是在進行一次身臨其境的校園漫步。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![城市規劃 寫給城市領導者(原著第二版) [Urban Planning For City Leaders] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11917384/573303acN73981c06.jpg)

![混凝土結構材料的損傷特性及其本構模型 [Damage Characteristics Of Materials For Concrete Structure And Their Constitutive Models] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11999412/57ad8b86N5c5c9d0e.jpg)

![建築與都市(66專輯武重義建築事務所中文版) [Vo Trong Nghia Architects] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12067970/582c3814N54397740.jpg)