具体描述

编辑推荐

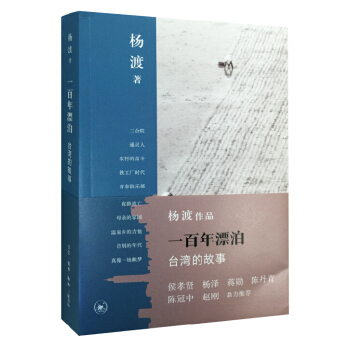

这部长篇小说以作者自己的家族——一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居、迄今已经繁衍了十代的农民家族——为原型,叙述了家族的近几代人从晚清至日据时代,再到光复后国民党主政的几十年,在政权改变、经济转型、社会巨变之际,一路走来的故事。对于大陆读者来说,因为两岸多年的敌对与隔绝,大家耳熟能详的一般是国共斗争史、战争史,并不了解海峡对岸民众的社会演变史、民间生活史、社会经济史以至殖民史。杨渡的作品则为大陆读者带来了鲜活的台湾农家生活全景。内容简介

一个一百年前从大陆避祸逃到台湾定居的农民家族,从晚清到日据时代,再到光复后国民党主政的七十年,五代人一路走来的真实故事,将给熟知海峡两岸国共斗争史,却不了解对岸社会演变和民间生活史的大陆读者,带来鲜活的全景式画面:“弘农堂”三合院里祖先从大陆挑过海峡的“唐山石”,象征了家族的血缘根基;日语流利的三叔公“二战”后期被调往上海法院做通译,包裹着台湾被出卖和扭曲的历史;通灵的外公呈现着台湾民间信仰的奇观;奶奶和“稻田里的妈妈”是一个家族能够生存延续的保卫者;能创业、能闯祸的强韧父亲是台湾进入工业时代的弄潮儿;而第一人称的叙述者体验了时代的创痛,同时也领受了历史赐予的经验智慧,他描绘出台湾社会五光十色的世相,和几代人在时代变迁中磕磕绊绊、摸爬滚打、艰难奋斗的故事,不啻一部台湾从农耕社会、工业社会到商业社会的演进史。

这部自传体小说不仅有起伏跌宕吸引人的情节,更展示了时代变迁中富于启示、引人深思的万千气象。作者企图用故事来显现台湾在经济发展过程中,寻常农村生民的社会生活史和“台湾经济奇迹”背后的故事,透视百年来台湾农村的生活图景和向工业社会、商业社会转型的困顿与艰辛。而那些在快速发展过程中似曾相识的一幕幕场景,更是值得大陆读者们深思和借鉴。

作者简介

杨渡,台湾诗人、作家。1958年生于台湾台中农家,写过诗、散文,编过杂志。曾任《中时晚报》总主笔、《中国时报》副总主笔、辅仁大学讲师,主持过专题报导电视节目“台湾思想起”、“与世界共舞”等。2008年起,任“中华文化总会”秘书长,筹办过《两岸汉字艺术节》(与中华人民共和国文化部合办,已举办第五届),筹办两岸合编《中华语文大辞典》(与中华人民共和国教育部合作,进入第五年),举办两岸大学生书法交流展等十余项两岸文化活动。著作主要有:诗集《南方》、《刺客的歌:杨渡长诗选》,散文集《三两个朋友》、《飘流万里》,报告文学《民间的力量》等,传记《红云:严秀峰传》、《激动一九四五》、《简吉:台湾农民运动史诗》、《暗夜里的传灯人》及专著《日据时期台湾新剧运动》等十数种。内页插图

目录

序曲第一章:三合院

第二章:通灵人

第三章:农村的奋斗

第四章:铁工厂时代

第五章:青春俱乐部

第六章:夜路流亡

第七章:母亲的家园

第八章:温泉乡的吉他

第九章:告别的年代

第十章:真像一场眠梦

终曲

前言/序言

“短工业化时代”的哀歌:经济奇迹背后的困顿与艰辛作者解释自己的创作意图说:“我深知自己想写的不是一本家族史,而是透过父母亲的故事,去呈现台湾社会从农村转型到工业社会,再到商业社会的资本主义化历程。这个过程,欧洲国家是以四百多年的长时间跨度,始逐步完成社会之转型。但在台湾,却是以四十年时间,就加以完成。我称之为‘十倍速发展’。由于速度之极度扭曲,人们无法立即适应,遂产生各种悲剧。”

这正是这部作品特殊品质之所在,它不仅有起伏跌宕吸引人的情节,更展示了时代变迁中富于启示、引人深思的万千气象,正如本书序言作者、台湾学者赵刚所说,“杨渡编织出一个兼具深广度的社会、人文与历史的交响风景”,“一部生动的家族故事,却隐藏着社会经济史所难以勾画出来的隐密而惊人的线条……虽是一般意义上的小人物,但却在他力所能及之地,努力撑破体制与现实所加诸于他的种种限制,而这或许是众多关于台湾当代的工业化或发展叙事所无从着墨的一个重要侧面。”

赵刚进一步更精准地揭示出作品的价值:“在一个知识的、社会的意义上,它更是对台湾从60年代末到80年代中的极其压缩的‘短工业化时代’的一个见证与一纸吊文,以他的父母亲为陀螺,画出小人物在时代的快速旋转中,在社会的坑坑洼洼中,颠扑冲撞的线条痕迹。因此,这本书的难得可贵恰恰在于它不只是私人或家族感情维度中的书写,而是以饱满的对亲人的感情为底气,努力张开对一个时代、对一群轰轰烈烈但却将被彻底遗忘的人群的认识与反省。而正由于所书写者是小人物,因此完全没有某些作家写大人物父亲所带着的浓浓翻案风,因为这样的小人物在历史上根本是无案可稽的。杨渡的写作救赎了他的父亲,更救赎了整整一代的小人物,使之免于被体制化的大官大腕才子佳人的历史书写所遗忘。”

现代化过程中的心灵漂泊

杨渡表示,这本书在台湾出版时,考虑到它可以更贴近土地的感觉,以“水田里的妈妈”为书名,以呈现一九七○年代初,妈妈从逃亡的水田中浮现泥泞的面容之际,命运决定性的一瞬。现在,三联书店的大陆版本则回复为最初拟定的“一百年漂泊”之名。这是由于,作者每每看到大陆春运期间几亿人迁徙于道途,就不禁想起以前春节时,自己拥挤在夜行列车返乡过年的感受,便明白这现代化过程的漂泊,绝对不只是台湾为然,而是大陆也正在发生的巨大社会变迁。

杨渡在书中所描述的“十倍速发展”,从农村剧变至工业社会的历程,又岂是台湾所独有?一九八○年代之后,大陆走上劳力密集的加工出口型工业,急速发展起来,它所呈现的社会变迁之剧烈,与台湾当年十分相似。

作为一名农家子弟,杨渡慨叹:“这几亿从农村漂泊而出的生命,辗转于返乡道途之际,总是怀抱着善良的愿望,相信以后会回馈故里,做一点好事;然而,真正的现实可能是,城市化的必然,向农村扩散,我们的漂泊,是一个社会发展阶段向另一个阶段的过渡,我们注定再没有一个永恒的家乡可以回归。”

而对大陆读者来说,当我们在一个新的时代背景下,随着杨渡的叙述,观照海峡对岸炎黄子孙们一百年的种种生活、奋斗、发展细节时,或许也会“深刻地感喟于一个潜在的问题:我们这又是一个什么样的时代?我们又将如何安身立命?我们又将如何面对并迎向未来?我们,又将如何被后人回忆与理解?”

用户评价

这部作品最令人赞叹之处,在于其对时间维度的驾驭能力。作者像一位技艺精湛的钟表匠,能够将过去、现在,甚至是对未来的某种不确定性,精确地嵌入到同一个叙事框架之中,使得历史不再是线性的河流,而是一个不断回旋、相互渗透的复杂场域。尤其在论及文化传承与流失时,那种夹杂着怀念与无奈的复杂情绪,被表达得极其到位。它没有大张旗鼓地宣扬某种单一的民族主义叙事,而是展示了一种更加包容和多元的视角,承认不同群体的经验都拥有其不可磨灭的价值。对我而言,这本书提供的最大收获,是对于“叙事者权力”的警醒,谁来讲述故事,故事就会以何种面貌呈现。作者似乎有意地将讲述的权力分散给不同的声音,让真相在多重叙事的碰撞中浮现,即便这个真相本身就充满了矛盾和模糊不清之处。这需要读者投入极大的注意力去辨识和整合这些信息,但最终的回报是丰厚的,它极大地拓展了我们理解复杂社会现象的思维工具箱。

评分阅读此书的过程,像是一场漫长而艰辛的攀登,每登高一步,看到的风景都更加开阔,但也更加凛冽。作者对于权力结构与个体抗争之间微妙博弈的刻画,堪称一绝。他没有将人物简单地脸谱化为英雄或受害者,而是展现了在巨大的体制压力下,人性中那些灰色地带——妥协、适应、甚至是背叛,都是生存策略的一部分。这种对人性的深刻洞察,使得整部作品拥有了超越地域限制的普适价值。它挑战了我们对“集体记忆”的固有认知,揭示了记忆是如何被选择、被建构,并服务于特定目的的。我被书中那些关于身份认同的论述深深吸引,那种身处多重文化夹缝中的焦虑与探索,具有强烈的共鸣感。它促使我反思自身所处的语境,重新审视那些我习以为常的观念基础。这并非一本让人读完就能心安理得的作品,它更像是一剂清醒剂,提醒我们历史的真相往往是碎片化的,需要我们用一生的时间去拼凑。

评分这本书的叙事弧线简直是蜿蜒曲折,如同攀附在古老岩壁上的藤蔓,每段经历都充满了不可预知的转折和深刻的时代印记。作者以一种近乎冷峻的笔触,勾勒出那些在历史洪流中被推搡、被塑造的个体命运。我尤其欣赏它对那些微小而坚韧的人性光辉的捕捉,那些在颠沛流离中依然保持着的尊严与温情,它们如同黑夜中的萤火,微弱却清晰可见。这本书并非简单的历史罗列,它更像是一面多棱镜,折射出不同时期社会结构、文化冲突乃至个体心灵深处的挣扎与和解。读到那些关于迁徙与定居的段落时,我仿佛能闻到空气中弥漫的尘土和海水的咸味,那是生命力最原始的证明。它没有提供廉价的答案或简单的总结,而是将沉重的议题赤裸裸地呈现,迫使读者必须直面那份历史遗留的复杂性与未竟的对话。整本书的节奏感拿捏得极好,时而如疾风骤雨般紧凑,时而又沉静得能听见时间流逝的微小声响,这种张弛有度的叙事,让阅读体验充满了张力和回味无穷的思考空间。它让我们看到,所谓的“安定”,往往是建立在一代又一代人无声的牺牲与妥协之上的。

评分读完这本书,脑海中留下的是一幅幅鲜活到近乎刺眼的画面,它们不是教科书上的刻板插图,而是带着体温和汗水的真实生活切片。作者的观察力锐利得像一把手术刀,精准地剖开了社会肌理深处的纹理与断层。那些关于地域认同的探讨,尤其引人深思,它探讨的远超地理范畴,直指人心深处对“根”与“归属”的永恒追问。我惊讶于作者如何在宏大的历史背景下,依然能保持对日常琐事的敏感度,那些关于食物、方言、甚至是某一个特定的生活习惯的描摹,都成了理解时代变迁的绝佳入口。这种细腻入微的笔触,使得原本可能枯燥的叙事变得饱满而富有层次感。它没有刻意煽情,却在不经意间击中了内心最柔软的部分。仿佛作者在讲述的,不只是一个群体的故事,而是我们每个人在面对时代巨轮碾过时,那种无可避免的失落与挣扎。合上书本,那种挥之不去的情感残留,如同陈年的老酒,后劲十足,让人久久无法从那份历史的重量中抽身。

评分这本书的语言风格,可以用“克制中的磅礴”来形容。它极少使用华丽辞藻堆砌情感,而是依靠精准的动词和富有张力的名词,构建起一座坚实的叙事大厦。作者对于历史材料的运用,展现了极高的专业素养,但这种学术的严谨性却奇妙地与散文般流畅的叙事完美融合,没有丝毫的生硬感。我特别留意到其中关于代际差异的描写,不同时代的人们,在面对相似的困境时,所展现出的思维模式和应对策略的巨大分野,被描绘得淋漓尽致。这不仅仅是时间带来的变化,更是世界观和价值体系重塑的结果。这种对比,为理解当代社会的一些僵局提供了深刻的背景注释。它仿佛在低语,告诉我们今天的每一次争论,都可以在历史的某一个角落找到其最初的根源。读这样的作品,需要的不仅仅是耐心,更需要一种愿意深入探究复杂性的勇气,因为它拒绝简化,直面矛盾的深处。

评分真的不愧是经典之作啊,真的不愧是经典之作啊,真的不愧是经典之作啊,值得购买与学习,好好好!值得购买与学习,好好好!值得购买与学习,好好好!

评分好书,为学校的孩子们推荐的!

评分经典选集,印装精美,质量好。送货快,信赖京东,多谢快递

评分很好看的一本书,尤其是对228事件的剖析,非常详细视角又独特

评分书还不错,但买了很多书,京东这个评语必须写挺烦人的。

评分一百年漂泊:台湾的故事

评分挺好的,大量的台湾人文历史。

评分读书小组组员买的书 感觉很不错

评分好好好好好好好好好好好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![缅甸岁月 [Burmese Days] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11852092/56933ca4Nf00502f6.jpg)

![红与黑(附英文原版书1本) [The Red and the Black] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11007608/rBEIC0_xB8sIAAAAAAEx6fNEJdUAADlFwFrppYAATIB456.jpg)

![龙枪传奇(套装全3册) [Dragonlance Legends] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11037284/rBEHZlA29UgIAAAAAAF1WWBsGtQAAAH0AMzZXgAAXVx230.jpg)

![深河(2013年版) [深い河] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11209991/rBEQWFFVKawIAAAAAAUoA6FhbjcAADGAwMD9msABSgb483.jpg)