具体描述

编辑推荐

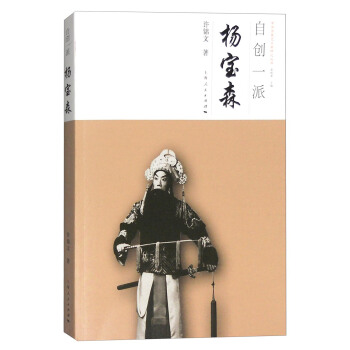

适读人群 :广大读者《自创一派:杨宝森》介绍了,杨宝森是中国京剧史上的“四大须生”之一,他创造性地继承发展了谭派和余派艺术,使得“杨派”成为当今流传广、影响*大的京剧流派之一,造就了“十生九杨”的京剧生行格局。杨宝森虽以唱功为主,但是做派也有相当的功力。他的《击鼓骂曹》,祢衡出场的台步身段,挺胸、曲肘、扣腕、提气、摆髯,以表现祢衡这个怀才不遇的儒生于潇洒之中带有一股傲气。杨宝森曾任天津市京剧团团长。

内容简介

杨宝森是中国京剧史上的“四大须生”之一,出身梨园世家。八岁学艺。曾拜陈秀华、鲍吉祥为师,学余派(余叔岩创)。后带艺搭班入斌庆社科班。十四岁登台。1939年组建宝华社挑班演出。他虽以唱功为主,但是做派也有相当的功力。新中国成立后,任天津市京剧团团长。他专心研习余叔岩的表演艺术,创造性地继承发展了谭派和余派艺术,使得“杨派”成为当今流传广、影响大的京剧流派之一,造就了“十生九杨”的京剧生行格局。《自创一派:杨宝森》成功地反映了传主的艺术道路和心路历程。作者简介

许锦文,上海市作家协会会员,周信芳艺术研究会理事。1937年生于江苏清江浦(今淮安市)。早年入上海同济大学化学系供职,曾调该校社科系任文化艺术教研室主任、讲师、副教授,后受聘为该校传播与艺术学院教授。编著《京剧余派老生唱腔集》、《余叔岩与孟小冬唱腔集》、《杨宝森唱腔集》等作品十余部,出版京剧曲谱《白帝城》、《卧龙吊孝》、《秦香莲》等十多种。曾获得上海市**艺术奖、台湾长谷集团设立的教学研究奖等,2012年荣获北京市京昆振兴协会授予的“弘扬京昆艺术特殊贡献奖”。目录

一、大师诞生二、8岁学戏

三、斌庆社出了个13岁“小神童”

四、15岁南下上海挂头牌

五、10年“倒仓”衣衫褴褛难遮体

六、“倒仓”期间幸遇好心人

七、25岁嗓音好转搭班演出

(一)为荀慧生挎刀

(二)为陆素娟挎刀

八、29岁与高华合灌《桑园会》初显杨派萌芽

九、30岁继续甘当绿叶挂二牌

(一)为章遏云挎刀

(二)为宋德珠挎刀

(三)为王玉蓉挎刀

十、而立之年 领个女儿

十一、31岁在京初次组班挑大梁

十二、继续在京挑班演出

十三、与程砚秋合作挂并牌

十四、再次在京组班挑大梁

十五、33岁与郑冰如合作 在沪首演《伍子胥》

十六、“杨失伍”的由来

十七、34岁再度南下与李玉茹合作

十八、因何无缘进余门

十九、携李玉芝南下演于“黄金”

二十、与梅兰芳三次同台挂并牌

二十一、世芳飞机失事 宝森躲过一劫

二十二、未实现的杨赵“宝荣社”

二十三、生不立派 杨派自成

二十四、香港之行

二十五、“宝华社”升级“杨宝森剧团”

二十六、“杨宝森剧团”更名“宝华京剧团”

二十七、宝华团再赴上海

二十八、一战成功《定军山》

二十九、大汉丞相《失空斩》

三十、大义凛然《杨家将》

三十一、悲愤落魄《伍子胥》

三十二、一出《探母》试金石

三十三、《击鼓骂曹》斥权奸

三十四、尽忠尽孝《洪羊洞》

三十五、优柔寡断《捉放曹》

三十六、舍子救侄《黑水国》

三十七、两个膀臂和三位一体

三十八、与四大名旦同台合作

三十九、演剧60例

四十、全体加盟天津团

四十一、在天津的一年半

四十二、最后的半年里

(一)程、杨绝唱《武家坡》

(二)抱病录制《文昭关》

四十三、师承与传人

四十四、“一轮明月”唱响国家大剧院

四十五、各界人士的赞语

四十六、杨宝森年谱

后记

《中国京昆艺术家传记丛书》出版目录

精彩书摘

《自创一派:杨宝森》:二 8岁学戏

童年的宝森是愉快而幸福的。由于祖父杨朵仙是四喜班的当红文武花旦,德高望重,收入颇丰,因此在北京前门外百顺胡同置有很不错的一片房产,子孙虽多,但还算是富有人家。

宝森的姑母嫁给了后来人称通天教主的王瑶卿,梅、程、苟、尚四大名旦几乎都得到了他的教诲。伯父小朵,也是著名的花旦演员,曾被选为进清宫演艺的“内廷供奉”。父亲幼朵,开始也是一名武生演员。堂兄宝忠,比自己大十来岁,学唱文武老生。真可以说,杨宝森是不折不扣地出身于梨园世家,他一出世就被包围在浓郁的京剧氛围中。更难得的是宝森的母亲王氏,是位精明能干、略有文化的家庭主妇。在他五六岁时,即由母亲教其读书识字,后来才入私塾读了两年书。杨宝森于1941年在《我的二十年演戏过程》一文中曾说:“仅承先母教念了三本小书,由八九岁就开始学戏了”(见《立言画刊》1944年1月第275期)。这里说的三本小书是否指的“赵钱孙李”、“人之初,性本善”……不得而知。

幼年的宝森,眉清目秀,深得祖父朵仙的欢喜,祖父曾命宝森长大学旦角,好继承他的衣钵。之前祖父曾主张宝忠学花旦,但宝忠对花旦这个行当不感兴趣,而学了老生。现在又选中了另一个小孙子宝森了。不过宝森受堂兄宝忠的影响,六岁时在祖父故世后,乃多次向伯父、父亲请不'表明自己愿意唱“胡子”(即老生),父辈也就点头同意了。

宝森开始在母亲教念书的同时,也由父亲教其毯子功,学拿大顶,翻翻跟头,等于练练身体。

八岁那年,父亲正式请来教戏的老师,名叫裘桂仙(盛戎的父亲),裘是一位著名的花脸演员,在倒嗓期间学拉胡琴,后常为伶界大王谭鑫培吊嗓操琴,因此肚里一肚子的老谭唱腔,又因杨、裘祖辈即是至亲好友,宝忠的老生戏起先也是请裘先生教的。现在宝森又闹着要学老生,由裘桂仙来为宝森开蒙教老生戏,那是再合适没有了。第一出戏学的是《天水关》之诸葛亮,不但教唱,也教身段,同时训练基本功。前后两年共学了《碰碑》、《鱼肠剑》、《洪羊洞》等四五出戏。裘教戏细抠细说,极其严厉。据杨宝忠先生回忆说,裘老师教戏要求严格,所谓严格,就是讲打,似乎不打就教不好,不挨打就学不瓷实。那时我在屋里一听说先生来了,先问“哪位?”在问的时候心就提起来,精神跟着也紧张了——害怕呀!一说是裘先生来了,我眼泪就下来了,因为裘先生教戏打人。

宝森跟裘先生学戏在宝忠之后,是否也像宝忠说的那样,要经常受到裘先生的责打?无从知晓。但有一条,旧时学戏和在私塾读书一样,挨老师几下打是免不掉的,只是次数多少的问题。依宝森的聪慧,学戏的勤奋认真,一定会受到裘先生的喜欢,即使真的也挨过几次打,那也值!所谓严师出高徒嘛!您想:孩子刚开蒙学老生戏,就能直接受到纯正谭派的教育,那起点是多么的高!据说,当年谭鑫培将自己孙子谭富英托给富连成班主叶春善栽培时就说:“该打就打,该骂就骂,严9币才能出高徒,一切拜托了。”经裘桂仙两年的传教,从唱、念、做、打全方位地给宝森打下了扎实的基础。难怪裘先生所教的这几出戏,后来都成为宝森在舞台上历演不衰、最拿手的名剧。

裘桂仙由于经常闹病,体质越来越差,他向宝森父亲提出不妨暂时另请先生代替,等自己病愈再继续教。孝方只好答应替宝森另请老师。孝方打听到兄长小朵当年替宝忠请的是陈秀华老师来家教戏,相当不错。于是也请了陈先生来家为宝森说戏。

陈秀华原是上海著名的谭派老生演员,以小鑫培艺名经常登台演出,被誉为“小叫天”,舞台经验很丰富。后因嗓败,专事教戏为生。听宝忠介绍说,跟陈先生学戏,最大的好处就是他不打人,教孩子很耐心。当然教戏要求也是很严格的,不但唱念尺寸要稳、要准,还要有韵味。宝森有了裘桂仙两年教诲的基础,身上嘴里都已像模像样,因而陈秀华老师见了很高兴,教起戏来不怎么太费力气,只一年左右时间,宝森就学会了《四郎探母》、《捉放曹》及《南阳关》、《定军山》、《阳平关》、《战太平》等靠把戏。陈先生见宝森有嗓子,能唱正宫调,特地还教了一出汪派戏《文昭关》。与此同时,还另请了武戏老师毕庭森来家专练把子武功,文武并学,进步神速。一次,北京织云公所举办堂会戏,陈秀华老师推荐宝森参加演了一出《捉放曹》,这是第一次登台正式演戏,那年宝森12岁。

……

前言/序言

在宇宙的浩瀚星空中,我们人类所居住的地球,无疑是最有灵性的星座之一。人类作为地球星座上的主人,其源远流长的创造与发展变化的历史,主要由各行各业的杰出人物所代表,由各色各样的奋斗历程所体现。

在美丽地球的东方世界,在古老而又年轻的中国,历朝历代的历史大家们,一向以对各式各类人物事迹的记述与描摹作为己任。我国的人物传记体裁丰富多样,大约可以分为纪传(皇家大事记)、文传(文学化传记)、史传(历史家所写人物传记)、志传(各地方志中所记载的本地人物传记)这四大类别。四类传记彼此发明、互为补充,构成了中国传记文化的多元谱系。

从左史记言、右史记事的专业化分工,到《左传》、(《国语》、((战国策》式的整体氛围感的描述,最后由司马迁振臂一呼,以人物传记体为中心的宏伟《史记》横空出世。《史记》记载了上自传说中的黄帝时代、下至汉武帝元狩元年(公元前122年)共3000多年的历史。概述历代帝王本末的十二本纪、记录诸侯国和汉代诸侯兴废的三十世家、描摹重要历史人物的七十列传,都使之成为号称“史家之绝唱,无韵之离骚”的中国历史上第一部纪传体通史。

在《史记·孔子世家》所记载的夹谷会盟中,孔夫子面对“优倡侏儒为戏而前”的表演场面,在非常严肃而力图放松的外交场合下,做出了特别粗暴野蛮的极端化处理。这也成为历代梨园界对于孔子不够恭敬的源头。此后历代史书方志,都不同程度地涉及优伶们的言行事迹。

魏晋以降,文史两家由混成到分野,自一体而两适。文者重藻饰心曲,史家认材料事实,各臻其至,泾渭分明。隋唐而后,碑铭行传,五花八门,高手操觚,佳作如云。韩愈的《祭十二郎文》情深委婉,柳宗元为慧能作碑文机趣横生。

北宋乐史作《太平寰宇记》,分地区而织入姓氏人物,因人物又详及诗词、官职,“后来方志必列人物艺文者,其体皆始于史……于是为州县志书之滥觞”(《四库全书总目》)。

太平世界,因人物而繁盛;梨园天地,赖优伶而生存。

美妙绝伦的中华戏曲艺术从唐代的梨园开始,至少存在了漫长的10个世纪。千百年以来,戏曲艺术一直在蓬勃兴旺地发展,成为中国人雅俗共赏的朵朵奇葩、民族文化中不可忽视的重要部类、戏剧天地内中华文化的闪亮名片和国际社会审美天地中的东方奇观。

较早对优伶进行分类撰述的史书,是宋代大文学家欧阳修的《新五代史》。该书包含了分类列传四十五卷,这种分类传的体例较有特色,其中就包括了《伶官传》。

一向被人们所津津乐道、甚至还被收入中学教科书的《五代史伶官传序》云:“《书》日:满招损,谦受益。优劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!”尽管欧阳修的本意是说祸患之起乃多方面的原因所累积爆发而成,但还是对表演艺术家们带来了较大的负面影响。

与东土中国的情形完全不同,西方世界中对于戏剧艺术家的看法与评价完全不一样。对于以三大悲剧家和一大喜剧家作为代表的古希腊悲剧家,对于以莎士比亚、歌德、席勒等为代表的西方戏剧界的灿烂星座,西方人给予了无限崇敬和由衷热爱。

用户评价

我对杨宝森先生的了解,大多是通过长辈的描述和一些零星的录音。他们总会提到杨宝森先生的嗓音,说那是一种“听不够”的声音。这让我一直很好奇,究竟是什么样的声音,能够拥有如此强大的魅力?这本书《自创一派:杨宝森》,我希望它能够详细地剖析杨宝森先生的演唱技巧,但不是那种枯燥的学术分析,而是用一种更易于理解,甚至带有画面感的方式来描述。比如,他的运气、吐字、行腔,到底有哪些独到之处?这些技巧是如何与他的情感表达融为一体的?我更希望书中能有关于他不同时期、不同剧目演唱风格的对比分析,让我能更直观地感受到他艺术上的发展和变化。如果这本书能像一位技艺精湛的京剧声乐老师,一边示范一边讲解,让我能够“听”懂杨宝森先生的声音,理解他声音里的故事,那简直是太棒了。

评分这本书的封面设计就很有味道,透着一股沉静的力量,这让我对内容充满了期待。我一直觉得,京剧艺术的魅力,很大程度上在于它的传承与变异,而杨宝森先生无疑是这个过程中一个极其重要的节点。我很好奇,这本书会如何解读他“自创一派”的这个概念?是说他在哪些方面进行了创新?是唱腔上的突破,还是在人物塑造上的独到之处?还是说,他对于传统剧目的演绎,本身就蕴含着一种全新的理解和表达?我希望这本书能提供一些具体的例证,比如通过分析他演唱的某一段经典唱词,来揭示其艺术上的独特性。同时,我也希望它能探讨一下,一个艺术家如何在继承前辈的基础上,找到属于自己的声音,不被时代潮流所裹挟,又能与时代产生共鸣。这本书如果能像一位严谨的艺术评论家,又像一位充满激情的京剧发烧友,用一种既有深度又不失趣味的方式,带我走进杨宝森先生的艺术世界,那我会非常受益。

评分拿到这本《自创一派:杨宝森》,我第一时间翻开,就觉得它不仅仅是一本关于京剧演员的书,更像是一本穿越时空的艺术对话录。我一直觉得,大师之所以为大师,不仅仅在于技艺的精湛,更在于他们对艺术的那份执着和对人生独特的理解。杨宝森先生的名字,总是与“沉稳”、“大气”联系在一起。我一直想知道,在他看似波澜不惊的外表下,内心是怎样的波涛汹涌,又是怎样的灵感闪现,才让他能够融汇贯通,形成自己独特的艺术风格?这本书如果能深入挖掘他的人生哲学,以及他对京剧艺术的深邃思考,用一种不那么学院派,而是充满人文关怀的方式去呈现,那我想,它会触动很多人的内心。我尤其想了解,他在创作和演出过程中,遇到的最大挑战是什么?他是如何克服的?又是怎样的信念支撑着他一路走来,最终成为了京剧老生界的一代宗师?这本书如果能像一位知己,与读者分享杨宝森先生的艺术人生,分享他那些不为人知的坚持与热爱,那将是一次非常深刻的心灵体验。

评分这本书的名字《自创一派:杨宝森》让我立刻联想到中国传统文化中“师承”与“创新”的辩证关系。杨宝森先生作为一代大家,他的艺术风格无疑是对传统的一种继承和发展。我非常好奇,这本书会从哪些角度来论述他“自创一派”的形成过程?是家庭的熏陶?名师的点拨?还是对戏曲艺术的深刻洞察?我希望书中能够展现他艺术道路上的点点滴滴,包括他早期的学习经历,是如何从模仿走向超越,最终形成自己独特的艺术风格的。这本书如果能像一部引人入胜的人物传记,不仅讲述杨宝森先生的艺术成就,更能展现他作为一个鲜活个体的人生轨迹,他的喜怒哀乐,他的艺术追求,甚至是他对京剧未来的思考。我期待着它能够带我走进杨宝森先生的内心世界,感受他那份对艺术的赤诚之心,以及他如何在中国京剧的星空中,点亮了属于自己的一颗璀璨明星。

评分这本书我早就听说了,一直想找来读读,毕竟杨宝森先生的名字在京剧界可是响当当的。我一直对老生艺术有种特别的感情,尤其喜欢那种醇厚、苍劲,又带着股子“味儿”的嗓音。杨宝森先生的唱腔,据说就带着一股“森”味儿,是很多票友和老观众心中的独特符号。这本书如果能深入讲讲他这种“森”味儿是怎么形成的,包括他的师承、他对传统唱腔的继承与发展,甚至是一些不为人知的练功细节,那可真是太有价值了。我特别好奇,在那个时代,像他这样的大师是如何保持艺术上的创新和突破的?是怎样的生活经历和艺术感悟,才能让他自创一派,并且流传至今,影响如此之深?这本书要是能像一位经验丰富的老戏迷一样,娓娓道来,带我进入杨宝森先生的艺术世界,感受他声音里的故事,那绝对是值得反复品读的。我期待着它能为我揭开京剧老生艺术的一角,尤其是杨宝森先生独特的艺术魅力,那种不落俗套,又自成一家的风范,究竟是如何炼成的。

评分很好

评分。。。。。。

评分好

评分长知识

评分1

评分很难说的一册图书了

评分好

评分很难说的一册图书了

评分很难说的一册图书了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有