具体描述

内容简介

诸航想到:首长是个不简单的男人,那么,为了和他永远在一起,她只能让自己也变得不简单。卓绍华涩涩地苦笑,她不知,当她变得不简单,太多太多的事就复杂了。

命运中很多深具暗示意味的因素点,其实都是上帝之手点过去的指纹印。

作者简介

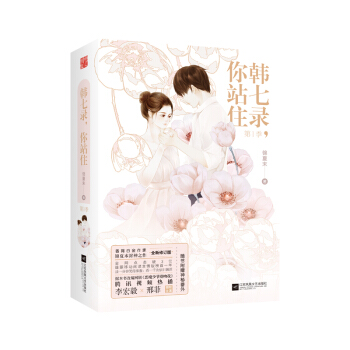

林笛儿,典型双鱼座,别扭而又小气的女人。 已出版作品:《摘星Ⅰ》《摘星Ⅱ》《我在春天等你》《纸玫瑰Ⅰ》《纸玫瑰Ⅱ》等,并有多本小说改编成影视剧。

目录

第一章 言念君子,温其如玉第二章 洵有情兮,而无望兮

第三章 山有扶苏,隰有荷华

第四章 衡门之下,可以栖迟

第五章 高岸为谷,深谷为陵

第六章 习习谷风,以阴以雨

第七章 心之忧矣,於于归处

第八章 他山之石,可以攻玉

第九章 蒹葭萋萋,白露未晞

第十章 北风其凉,雨雪其雱

第十一章 青青子佩,悠悠我思

第十二章 琴瑟在御,莫不静好

番外 第一次

精彩书摘

《摘星(2)》:诸航记得来海南那天,表盘上显示的月形状如弯弓,那是初一、初二的月相,叫朔,又称新月。

时间过得真快,又是一周过去了。

指腹轻轻抚摸着银色表面,诸航清秀的面容宁静悠远,心仿佛已飞到了千里之外的北京。

“诸中校,看,那是海!”邻座的赵彤胳膊肘儿轻轻碰了下诸航。

诸航闻声抬起头,车窗外,蔚蓝色的大海悠悠翻卷着,海面上跳跃着灿烂的阳光,那么满,那么晶亮。海南六月的阳光,非常纯净明澈,那么无所顾忌地照耀着一面海,光线强烈得令人情不自禁眯起了眼睛。

六月的海南,最高温度32度。相对于北京来讲,这个温度是不高的,但北京哪有这么明媚的阳光。北京的夏,无论早晚,闷闷地热,如蒸桑拿。

赵彤半侧着身,心情稍有些复杂地打量着诸航。

她从xx大学物理系毕业,分配到酒泉卫星发射基地,三年后,考入国防大学读研,即将毕业,军衔只是中尉。而诸航,比她小四岁,已是中校。

这并不是让赵彤心思错综的症结。导师们讲过,某些特长生,对国防事业做出的贡献,配得上他们肩上的军衔,不可以用年龄去评头论足,你们应意识到自身的差距。

听说诸航已结婚、生子…… 可是怎么看,她都像一个正在读书的大学生。

诸航是空降到国防大学的,之前,她在国外执行任务,受到过联合国的表彰。

她们不同专业。

有一天傍晚,赵彤去食堂吃晚饭,路过篮球场。

同寝室的室友指着夹在男军官中打球的短发女子说:呶,那就是诸航。

她询问地看向同学:诸航是谁?室友用唇语说道:卓绍华少将的夫人! 那天,卓绍华少将就站在球场边上,手臂上搭着诸航的上衣,手中提着诸航的电脑包,目光追寻着诸航奔跑的身影,俊伟的面容荡漾着微笑。那微笑,温柔至极。

一周前,导师安排赵彤来海南参加一个“与月球对话”的论坛。论坛汇集了世界航空界的各类精英人士,国防大学的每个系都派了几名学生来参加,赵彤在同行的队伍中看到了诸航。

诸航主要是来听一场讲座,中科院院士向中外人士讲述中国将在海南建设第四卫星发射基地的重要性。这件事,韩媒纷纷扬扬报导过,称中国将建设自己的“肯尼迪航天中心”,到时,基地可以满足急速增长的全世界卫星发射需求,强化宇宙军事技术,同时开发新的旅游业项目。在海南建设卫星基地,可以采用海运运载火箭这样的庞然大物。海南纬度低,利于火箭发射,有助于节省燃料。地形四面环海,火箭发射完之后,不会对其他方面造成影响。

“哦,吃不消了!”“哗”的一声,诸航拉上了车窗的遮阳布,让眼睛好好休息下。

“还有多久到机场?” 诸航归心似箭。

“大家要求先去免税商店逛逛,买点礼物回去。

”赵彤说道。

“我没什么要买的。”诸航很不擅长这些。姐姐诸盈对她说过,出门把钱包捂紧,省得花了钱出了力,还讨不了别人欢喜。

“卓将抽烟吗?要是抽的话,你可以给他买只打火机。打火机可是男人的掌上尤物。” 卓绍华是抽烟的,但在诸航的印象中,他从未在她和坏家伙卓逸帆面前抽过。有时候,他们在一起待上几个小时,他中途也没出去过抽上一支。唯一一次见他抽烟,是小帆帆还没满月呢,她半夜起床,看见他站在院中,指间的烟头一明一暗。

首长的烟瘾不大,送他打火机,会让他以为她鼓励他多抽烟呢!吸烟有害健康!诸航立刻就否决了赵彤的建议。

大巴车拐了个弯,海不见了,高大的棕榈树如卫士般立在道路两边。

诸航转了下身,眷恋地朝目光达不到的远方看了几眼。

前天,她挤出几小时,特地去看了《非诚勿扰2》中的那个空中鸟巢——巧筑于海天之间、雨林之上的度假木屋。影片让它一举成名,每天前来参观的游客很多,她排了许久的队才能进去。

她不是跟风。这么兴冲冲地跑过去,是因为《非诚勿扰2》是她和首长看的第一部电影,也是唯一的一部。从前不觉得有什么,挨近了,心情蓦地有所不同。仿佛是一次回味,似乎是再一次的铭刻。

赵彤清了清嗓子,迟疑了下,好奇心还是占了上风: “说实话,当我得知你是卓将夫人,吃了一惊。” 诸航回以一笑,她当时也感到非常意外。

他们本来各自有不同的方向,但是坏家伙小帆帆的出现,让他们生命的轨迹交汇在一起了。

“你们年龄……相差好多。我见过卓夫人的……是前卓夫人……对不起,也许你不想聊这些。”赵彤目不转睛地盯着诸航。

诸航摇摇头,佳汐已去世快两年了。佳汐是那种美貌与气质并存的大美人,这是公认的。

“我读本科时,她来我们寝室看望……哎哟!”车子一个急刹,赵彤没防备,身子向前倾,额头撞到了前面的椅背上。

司机探出头,车前一个横穿马路的老头脸色苍白地僵在路中间。过了好一会儿,老头才哆哆嗦嗦地挪动双脚,蜗牛般走开。

司机拭了拭汗,低咒了一句,又发动了车。

“她很漂亮,人也和善,是个画家。”赵彤揉着额头,继续刚才的话题, “可惜天妒红颜。哦,你孩子多大了?” 诸航在心里默算了下,嘴角自然而然弯起,神情柔软。“二十个月了!”帆帆出了牙,会走路,会讲长长的句子。他的战场一再扩大,家中的庭院,现在就是他的领地。如果花花草草可以讲话,一定会控诉他的“胡作非为”。

赵彤惊愕地把嘴巴张得大大的。二十个月,再加上怀胎十月,那么就是……前卓夫人还在世时,诸航就和卓将……她深吸一口气,不敢往下想。这已不是吃惊,而是难以置信。

……

用户评价

这本书的插图和附录设计,简直是为那些强迫症和细节控准备的饕餮盛宴。虽然正文内容已经足够丰富,但每当翻到那些精心绘制的、边缘泛黄的地图或者手绘的异星生物草图时,那种沉浸感会瞬间提升到顶点。这些辅助材料并非可有可无的点缀,它们似乎是构成世界观的另一半骨架。我特别喜欢其中一个章节后附带的‘时间线图谱’,它用一种极其简洁的图表形式,梳理了书中跨越数万年的历史事件,使得那些复杂的时间错位和并行叙事忽然间变得清晰起来。我甚至拿尺子量了量书中某个关键建筑的结构图,试图理解它在三维空间中的构造逻辑。这种细致入微的‘考古式’阅读体验,让我感觉自己不是在阅读一个故事,而是在研究一个被尘封了的、真实存在的古代文明遗迹。每一次翻阅,都能在那些看似随意的标注中,发现新的线索和深意。

评分这本厚重的典籍,初捧在手时,那份油墨的清香便直钻鼻尖,带着一种久远的、仿佛穿越了时空的气息。我花了整整一个下午的时间,才堪堪翻开它坚韧的封面,里头的世界观构建之宏大,简直令人窒息。作者似乎对宇宙的运行法则有着极其深刻的洞察力,文字的笔触时而如同冷静的科学家在描绘星图,精准、严密,每一个术语的运用都恰到好处,让你不得不相信他笔下那些光怪陆离的现象是真实存在于某个维度。然而,最让我着迷的,是那些穿插在宏大叙事中的微小人物命运。他们的挣扎、他们的爱与失落,被放置在无垠的背景下,反而凸显出生命本身的脆弱与珍贵。我尤其欣赏作者对于‘时间’这一概念的处理方式,它不再是线性的流逝,而更像是一张错综复杂的网,人物的每一次选择都在这张网上激起涟漪,影响深远且难以预测。读到中期,我甚至需要时不时停下来,去对照着书中的一些概念图录进行思考,生怕一个不慎便会遗漏了作者精心铺设的某个关键伏笔。

评分说实话,这本书的阅读体验是极其挑衅智力的。它毫不留情地将你抛入一个由全新的哲学体系和物理定律所构筑的迷宫之中,没有任何新手引导,你必须像个初生的婴儿一样,从最基础的逻辑单元开始,自行摸索出这片知识荒原的生存法则。初读时,我感觉自己像个溺水者,那些晦涩难懂的术语和层层嵌套的因果链条几乎要将我的思维压垮。特别是关于‘意识迁移’那几章,作者似乎在挑战我们对于“自我”边界的传统认知,读完后,我常常对着镜子里的自己发呆,怀疑自己所感知的现实是否只是一层薄薄的表象。但正是这种挑战,激发了我内心深处最原始的好奇心。我开始主动去查找相关的理论参考,试图搭建自己的理解框架。每一次成功破解作者抛出的一个小谜题,都伴随着一种巨大的成就感,仿佛自己真的参与了书中那些惊心动魄的探索。它不是那种可以轻松消遣的读物,它要求你付出汗水,回报你以启示。

评分这本书的叙事节奏把握得如同大师级的指挥家在掌控一场交响乐,抑扬顿挫,张弛有度。开篇总是以一种近乎沉静的、记录式的口吻展开,仿佛只是在陈述一则古老的传说,让你在不知不觉中放下戒心,沉浸其中。等到你完全适应了这种平静的基调,作者便会突然加速,情节如同脱缰的野马,一系列意想不到的转折和高潮接踵而至,那些之前埋下的看似无关紧要的细节,突然之间像被点燃的火药,引发剧烈的爆炸。我记得有一段描述主角穿越‘维度裂隙’的场景,文字运用了大量的感官交织描写,视觉、听觉、触觉甚至是一种未知的‘第六感’都被调动起来,那种强烈的眩晕感和失重感,即使合上书本,仍久久萦绕不去。这种高超的叙事技巧,使得全书的阅读体验充满了戏剧性的张力,让人根本无法预测下一页会发生什么,只能像着了魔一样,渴望着揭晓答案。

评分我通常对那种过度煽情或人云亦云的‘史诗’类作品抱持着一种警惕的态度,但这本书的‘史诗感’却是从骨子里透出来的,它并非依靠华丽的辞藻堆砌,而是源于其对人类文明未来走向的一种冷峻而深刻的预言。作者的笔锋中没有廉价的希望,更多的是对既定命运的冷静审视。他描绘的那些未来世界,既有科技的辉煌,也充满了权力斗争和道德沦丧的阴影,真实得让人不寒而栗。特别是书中关于‘遗忘’这一主题的探讨,非常震撼。当一个文明失去了对其历史的完整记忆,他们是否还拥有继续前行的资格?这个问题像一根冰冷的针,刺破了所有对‘进步’的盲目乐观。读到结尾,我感到一种巨大的虚无感,但这种虚无并非令人沮丧,而更像是一种清醒后的澄澈,让人重新审视我们此刻所处的时代和我们正在做出的选择。

评分书的质量很好,快递速度也很快。??????

评分你是不是有幸摘下属于自己那颗星星,摘星系列会告诉你我浪漫的情愫也曾不期而遇!

评分快递客服商品都很给力,会继续光顾的。

评分很好,快递也很给力,超赞!!!

评分买来之后感觉是很不错的。。建议买

评分文章不错,字太小了!!

评分2的番外放了很多糖呀!几乎是玫瑰系列里所有的小包子的合集了。但就正文部分来讲,2还是稍稍逊色于1。

评分作者写的很好哦

评分东西不错,下着雨,还按时到。赞一个

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有