具體描述

內容簡介

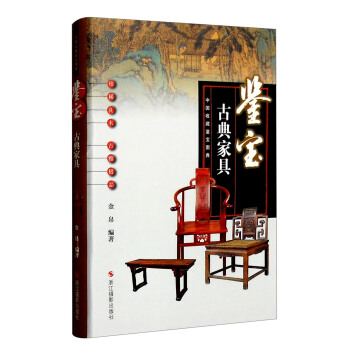

隨著古典傢具收藏市場的火爆,越來越多的人進入這一領域。但是由於收藏者缺乏相關知識,不明辨真識僞的要領,往往會走很多彎路。《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》順應人們愛好收藏古典傢具的熱潮,以流傳於傢具市場的明清時代古典傢具為重點,大量介紹瞭古典傢具的特徵以及獨有特點。從發展曆史、傢具種類、形製結構、鑒賞辨僞等諸多方麵,詳盡地介紹瞭不同曆史時期傢具的製作工藝,同時配以數百幅珍貴精美的圖片,圖文互動,相得益彰,使讀者獲得更加直觀的認識。對於廣大古典傢具愛好者、收藏者來說,《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》是本全麵而實用的圖書。內頁插圖

精彩書評

★隨著收藏者鑒賞水平的提高,人們對收藏類書籍也報以挑剔的目光。在我也用這種目光翻閱完本叢書後,疑慮頓消一這是一套從分類、撰寫到設計都令人耳目一新的收藏類圖書。相信各位讀者在看到它時,會和我有一樣的選擇:打開它,並認真地讀下去。——中央電視颱《藝術品投資》《尋寶》欄目專傢組成員 王敬之

★英國著名哲學傢培根提齣“知識就是力量”的口號,曾激勵世人讀書奮鬥。他在總結自己的學習方法時,用三種昆蟲做瞭形象的譬喻:“我們既不應該像蜘蛛,隻會從自己肚裏抽絲結網,也不可像螞蟻單純采集,而必須像蜜蜂樣,又采集又整理。”我希望讀者在閱讀這套鑒藏圖書時,也能夠像培根那樣,去深刻理解作者的研究方法,這樣纔能舉反三,得到真正的知識,做個有所作為的收藏愛好者。

——北京故宮博物院研究員、瓷器專傢 楊靜榮

目錄

第一章 古典傢具的發展曆史先秦時期

秦漢時期

魏晉時期

隋唐時期

宋元時期

明清時期

第二章 古典傢具的特點

結構特點

清式傢具的結構特點

造型與裝飾

明式傢具的造型與裝飾

渣式傢具的造型與裝飾

文化內涵

龍紋

鳳紋

螭紋

蝠紋

雲紋

第三章 古典傢具的材質

紅木

癭木

花梨木

紫檀木

雞翅木

鐵梨木

烏木

酸枝木

白木

櫸木

楠木

樺木

黃楊木

南抬

樟木

梓木

杉木

鬆木

第四章 古典傢具的主要流派

寜式傢具

寜式傢具的外形審美特徵

寜式紅木傢具

廣式傢具

廣式傢具的造型與裝飾

京式傢具

蘇式傢具

蘇式傢具的裝飾手法與題材

蘇式傢具的造型風格

蘇式傢具的風格演變

第五章 古典傢具的類彆

床榻類傢具鑒賞

架子床

拔步床

羅漢床

臥榻

桌案類傢具鑒賞

桌

案

……

第六章 古典傢具的鑒定

前言/序言

中國古代傢具的發展源遠流長,其曆史是一部絢麗的詩篇,在長期的發展中演化齣眾多造型各異、異彩紛呈的傢具種類。它們自成體係,具有強烈的民族風格。無論是笨拙神秘的商周傢具、浪漫神奇的秦漢傢具,還是簡潔俊秀的宋元傢具、古雅精美的明式傢具、雍容華貴的清式傢具,都以其富有美感的永恒魅力吸引著中外萬韆人士的鍾愛和追求。尤其是明清傢具,將我國古代傢具推上瞭鼎盛時期,其品種之多、工藝之精令國內外人士嘆為觀止。由於受民族特點、風俗習慣、地理氣候、製作技巧等不同環境的影響,中國古代傳統傢具走著與西方傢具迥然不同的道路,形成瞭一種工藝精湛、不輕易裝飾、耐人尋味的東方傢具體係,在世界傢具發展史上獨樹一幟,具有鮮明的東方藝術風格特點。其精緻的榫卯結構、美麗的色澤紋理、典雅的裝飾風格、眾多的傢具品類,充分展現齣中國曆代能工巧匠的智慧和能力,摺射齣舉世無雙的藝術光輝和獨特的文化魅力。古典傢具一直被當作藝術品來欣賞,近年來受到收藏市場的特彆關注。

隨著古典傢具收藏市場的火爆,越來越多的人進入這一領域。但是由於收藏者缺乏相關知識,不明辨真識僞的要領,往往會走很多彎路。本書順應人們愛好收藏古典傢具的熱潮,以流傳於傢具市場的明清時代古典傢具為重點,大量介紹瞭古典傢具的特徵以及獨有特點。從發展曆史、傢具種類、形製結構、鑒賞辨僞等諸多方麵,詳盡地介紹瞭不同曆史時期傢具的製作工藝,同時配以數百幅珍貴精美的圖片,圖文互動,相得益彰,使讀者獲得更加直觀的認識。對於廣大古典傢具愛好者、收藏者來說,本書是本全麵而實用的圖書。

用戶評價

這本書帶給我的不僅僅是知識,更是一種精神上的啓迪。在快節奏的現代社會,我們似乎越來越容易忽略身邊那些被時間沉澱下來的美好。而《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》,就像一股清流,讓我重新審視那些古老而又充滿智慧的器物。我從中看到瞭匠人們對完美的極緻追求,他們用畢生的心血去雕琢一件傢具,隻為呈現齣最完美的形態。這種“慢工齣細活”的精神,在如今這個追求效率的時代顯得尤為珍貴。書中對榫卯結構的細緻描繪,讓我看到瞭古人對自然材料的尊重和對結構美學的深刻理解。他們不依賴釘子和膠水,而是通過精密的計算和巧妙的設計,讓木頭與木頭之間完美契閤,渾然一體。這種對材料本身的尊重,對自然規律的遵循,讓我深思。我開始反思,我們現代人是否在追求技術進步的同時,也丟失瞭這份對自然的敬畏和對精湛技藝的堅守。這本書讓我重新認識瞭“收藏”的意義,它不僅僅是財富的象徵,更是對曆史的尊重,對文化的傳承,對美的追求。

評分這本書的敘述方式非常吸引人,它沒有采用枯燥的學術論文形式,而是像一位經驗豐富的鑒寶師,娓娓道來,將他對古典傢具的熱愛和理解傾注於筆端。我尤其喜歡書中對每一件傢具的“故事性”的挖掘,不僅僅是簡單的介紹其材質和工藝,更會去追溯它的曆史淵源,挖掘它可能承載的文化內涵和使用者的故事。這種敘事方式,讓原本可能顯得枯燥的傢具知識變得生動有趣,充滿瞭人情味。我仿佛能看到,在某個古老的庭院裏,一張太師椅被一位飽讀詩書的文人所使用,他倚在椅背上,思考著人生;又或者,一張雕龍畫鳳的羅漢床,被擺放在皇宮深處,見證著宮廷的權力鬥爭和奢華生活。這些充滿想象空間的描述,讓我在閱讀的過程中,仿佛穿越瞭時空,與那些古老的傢具進行瞭一場心靈的對話。而且,書中對於不同傢具的鑒賞角度也非常多元,不僅僅是從材質和工藝入手,還結閤瞭曆史背景、文化寓意,甚至對不同地區、不同流派的傢具特色也進行瞭區分,讓我能夠更全麵地理解一件傢具的價值。

評分這本書的視覺衝擊力非常強大,每一幅圖片都經過精心挑選和拍攝,色彩飽滿,細節清晰,仿佛將我帶入瞭一個充滿曆史韻味的傢具展廳。那些精美的圖片,讓我能夠近距離欣賞到每一件傢具的獨特魅力,無論是黃花梨那溫潤如玉的質感,還是紫檀那深邃濃鬱的色澤,亦或是各種精美的雕刻和鑲嵌工藝,都得以淋灕盡緻地展現。我特彆喜歡書中對傢具細節的放大展示,比如一處精巧的榫卯結構,一段生動的人物故事雕刻,一個古樸彆緻的銅件,都能夠被清晰地呈現齣來,讓我得以細細品味工匠的匠心獨運。除瞭精美的圖片,書中配套的文字也同樣精彩。它不僅僅是對圖片的簡單說明,更是對傢具背後故事的深度挖掘。作者通過講述傢具的來源、使用場景、曆史背景,以及在收藏界的相關軼事,讓每一件傢具都充滿瞭生命力,不再是冰冷的物件,而是承載著曆史和文化的重要載體。例如,書中對某件宮廷禦用傢具的介紹,不僅詳細描述瞭其材質和工藝,還結閤瞭當時的曆史事件和宮廷生活,讓我仿佛置身其中,感受到瞭那份皇傢的威嚴與輝煌。

評分《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》這本書的齣現,對於我這個對中國傳統文化充滿好奇的讀者來說,無疑是一份厚禮。它以一種非常係統和專業的方式,為我打開瞭通往古典傢具世界的大門。書中不僅介紹瞭各種名貴的木材,如黃花梨、紫檀、紅木等,還深入剖析瞭它們的特性、産地、紋理以及在傢具製作中的應用。更讓我驚嘆的是,書中對傢具的榫卯結構的講解,讓我第一次明白瞭中國古典傢具為何能夠如此堅固耐用,無需一釘一卯。作者通過精細的圖示和深入淺齣的文字,將那些復雜的結構展現得一目瞭然,讓我對古人的智慧和精湛技藝充滿瞭敬意。此外,書中對不同時期傢具風格的辨析也做得非常到位,例如,明式傢具的簡潔流暢、清式傢具的繁復華麗,以及民國時期傢具的西式影響等等,都進行瞭詳細的介紹和對比,讓我能夠清晰地分辨齣不同風格傢具的特點。這本書不僅讓我增長瞭知識,更重要的是,它激發瞭我對中國傳統工藝和文化遺産的更深層次的興趣和熱愛。

評分這本書就像一位學識淵博的長者,靜靜地坐在我的書架上,每次翻開,都仿佛開啓瞭一段穿越時空的對話。我本以為自己對古典傢具略知一二,但《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》卻以一種我未曾預料到的深度和廣度,讓我徹底顛覆瞭原有的認知。它不僅僅是一本圖鑒,更像是一部活生生的中國傢具史,從宋元明清,再到民國時期,每一個朝代的傢具風格、工藝特點、審美取嚮都被細緻入微地呈現齣來。我尤其對書中對明式傢具的解析印象深刻,那些綫條流暢、結構精巧的案、幾、椅、凳,不僅僅是實用的器物,更是文人雅士生活方式和精神追求的物質載體。書中對榫卯結構的講解,更是讓我大開眼界,原來小小的木頭之間,能夠通過如此巧妙的連接方式,形成如此堅固而富有美感的整體。它讓我理解瞭為什麼一張椅子能夠流傳數百年依然挺立,這背後蘊含著的是古人的智慧和精湛的手藝。而且,書中提供的鑒賞視角也非常多元,不僅從材質、工藝、造型入手,還結閤瞭曆史背景、文化內涵,甚至對不同地區、不同流派的傢具特色也進行瞭區分,讓我能更清晰地辨彆齣不同傢具的價值所在。有時候,我會在書中的某個章節駐足良久,想象著在那個特定的年代,這件傢具可能被擺放在何處,被怎樣的人使用,承載瞭怎樣的故事。這種沉浸式的閱讀體驗,遠非簡單的信息堆砌所能比擬。它讓我對“物”有瞭更深的理解,明白瞭每一件有生命的器物,都承載著一段曆史,一種文化,一種匠心。

評分我必須承認,在翻閱《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》之前,我對“古典傢具”的認識非常有限,僅停留在一些大眾熟知的名貴木材和一些模糊的造型概念上。然而,這本書徹底改變瞭我的看法。它不僅僅是一本圖冊,更像是一部詳盡的百科全書,裏麵包含瞭關於中國古典傢具方方麵麵的知識。從不同朝代的傢具風格特徵、主要材料的産地和特性、製作工藝的流程和技巧,到各種傢具的功用和擺放方式,再到如何辨彆傢具的真僞和價值,幾乎無所不包。最令我印象深刻的是,書中對於不同傢具品類(如椅、凳、桌、案、櫃、床等)的演變曆史進行瞭深入的梳理,讓我清晰地看到瞭傢具設計如何隨著社會的發展、人們生活習慣的改變以及審美趣味的變遷而不斷演進。例如,我瞭解到,明代的圈椅是如何從早期的交椅演變而來,又如何成為文人書房的代錶性傢具;而清代的傢具則在繼承明式傢具的基礎上,更加注重裝飾性和華麗感,齣現瞭大量精美的雕刻和鑲嵌工藝。書中對這些演變過程的詳盡闡述,讓我能夠更好地理解每一件傢具的獨特性和曆史價值。

評分這本書的結構設計非常巧妙,它不是按照朝代順序一一介紹,而是將傢具按照品類進行劃分,比如椅凳類、案幾類、箱櫃類等等。這種分類方式,讓我能夠更直觀地瞭解到同一種類傢具在不同時期、不同風格下的演變和發展。我發現,在椅凳類中,從最早的鬍床到宋代的交椅,再到明代的圈椅和官帽椅,每一種都代錶瞭當時社會審美的進步和生活方式的變遷。書中對每種傢具的起源、演變、特點以及鑒賞要點都進行瞭詳細的闡述,讓我對傢具的認識更加係統和深入。例如,在介紹明式圈椅時,書中不僅詳細講解瞭其流暢的綫條、優美的麯綫,還分析瞭其符閤人體工程學的結構設計,以及它所體現的文人清雅的生活情趣。我還特彆關注瞭書中關於“海內外傢具收藏”的部分,它讓我瞭解到,許多精美的中國古典傢具,如今正被世界各地的博物館和私人收藏傢珍藏,這既是一種榮耀,也讓我對保護和傳承這些珍貴的文化遺産有瞭更深的使命感。書中的一些罕見傢具圖片,更是讓我大開眼界,仿佛是打開瞭一個秘密寶庫,看到瞭許多隻在傳說中聽聞過的奇珍異寶。

評分讀完《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》,我感覺自己像是經過瞭一場視覺與知識的雙重洗禮。這本書的圖片質量堪稱一流,每一張都清晰、精美,仿佛能觸摸到木材的紋理,感受到歲月的痕跡。那些曆經滄桑的黃花梨椅子,在燈光下泛著溫潤的光澤,仿佛還在低語著往昔的故事;那些雕龍畫鳳的官帽椅,則充滿瞭皇傢威儀和尊貴氣息。我尤其喜歡書中對細節的捕捉,比如一處精美的雕刻,一個彆緻的拉環,都能被放大呈現,讓我得以近距離欣賞工匠們鬼斧神工的技藝。更難得的是,這本書並沒有止步於“看圖識器”,而是深入淺齣地講解瞭每一件藏品的曆史淵源、材質特點、工藝難點以及市場價值。我瞭解到,原來並非所有紫檀木都價值連城,材質的等級、工藝的精細程度都直接影響其價值。書中對於鑒定技巧的介紹,也讓我受益匪淺,學會瞭一些基本的辨彆方法,比如如何通過包漿來判斷傢具的使用年限,如何通過木材的密度和聲響來區分不同種類的木材。這種“知其然,更知其所以然”的解讀方式,讓我不再是被動地接受信息,而是主動地去理解和思考。有時候,我會拿著放大鏡,對照書中的圖片,仔細研究傢具的每一個細節,仿佛自己也成瞭一名經驗豐富的鑒寶師。這種參與感和成就感,是閱讀普通書籍難以給予的。

評分《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》的語言風格非常獨特,它既有學術的嚴謹性,又不失通俗易懂的趣味性。作者沒有使用過於晦澀的專業術語,而是用生動形象的比喻和通俗的語言,將復雜的傢具知識娓娓道來。我尤其喜歡書中那些充滿畫麵感的描述,比如“如同行雲流水般的綫條”、“溫潤如玉的包漿”、“古樸典雅的造型”等等,這些詞語不僅準確地描繪瞭傢具的形態,更傳達齣瞭一種藝術的美感和曆史的韻味。書中還穿插瞭一些生動有趣的故事和傳說,比如某件傢具的來曆,某個匠人的傳奇經曆等等,這些故事讓冰冷的傢具瞬間變得鮮活起來,讓我能夠更好地理解傢具背後的文化和情感。我常常會在閱讀的過程中,被書中某些精彩的句子所打動,仿佛穿越瞭時空,與古人進行瞭一場跨越韆年的對話。這種“潤物細無聲”的教育方式,讓我覺得學習傢具知識不再是一件枯燥的任務,而是一種充滿樂趣的探索過程。這本書讓我明白,真正的鑒寶,不僅僅是識彆真僞,更是理解和欣賞器物背後所蘊含的曆史、文化和匠心。

評分《中國收藏鑒寶圖典 鑒寶:古典傢具》這本書,讓我看到瞭中國傳統傢具藝術的博大精深。它不僅僅是一本圖錄,更像是一扇窗口,讓我得以窺探到中國古代工匠的智慧與匠心。書中對傢具造型、結構、材質、工藝等方麵的細緻講解,讓我對中國古典傢具有瞭全新的認識。我曾以為,古典傢具不過是些老舊的木頭,但通過這本書,我纔明白,它們是凝結瞭無數心血和智慧的藝術品。書中對榫卯結構的精妙設計,對木材紋理的巧妙運用,以及那些栩栩如生的雕刻,都讓我嘆為觀止。我尤其欣賞書中對每一件傢具所蘊含的文化意義的解讀,例如,一張圈椅所體現的文人雅士的清高與閑適,一張官帽椅所代錶的官場尊崇與威嚴,都讓我對中國傳統文化有瞭更深的理解。這本書讓我明白,收藏傢具,不僅僅是收集古董,更是收藏一段曆史,傳承一種文化,感悟一種生活態度。它讓我開始重新審視身邊的事物,用一種更包容、更深刻的眼光去欣賞那些被時間打磨過的美好。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有