具體描述

內容簡介

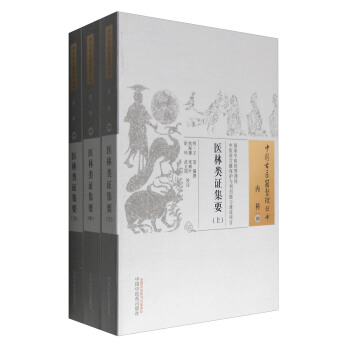

《醫林類證集要(套裝上中下冊)》明代王璽編撰,成書並刊行於明成化十八年,即“春德堂本”。全書10捲,前八捲以各科病證為門,捲一為中風、厲風等16門。捲二為傷風、中寒等16門,捲三為氣、痰飲等8門,捲四為傷寒1門,捲五為積聚、脾胃等9門,捲六為脹滿、水腫等12門,捲七為癰疽發背、疔瘡等6門,捲八為遺泄、淋等17門,凡85門。捲九為婦人門,列月經不調、血氣作痛等。捲十為老人、小兒2門,老人門列治法、食戒及酒方、粥方等。小兒門列觀形、察色、聽聲、視手紋等診法及疾病證治。各門一般先為總論,後列治法、灸法及易簡諸方。本次整理以明成化十八年(1482)春德堂刻本為底本。目錄

上冊:捲之一

捲之二

捲之三

中冊:

捲之四

捲之五

捲之六

捲之七

下冊:

捲之八

捲之九

捲之十

附:正德本鄭善夫《醫林集要》序

校注後記

精彩書摘

中風門黃帝問日:風之傷人也,或為寒熱,或為熱中,或為寒中,或為厲風,或為偏枯,或為風也,其病各異,其名不同,或內至五髒六腑,不知其解,願聞其說。岐伯對日:風氣藏於皮膚之間,內不得通,外不得泄,風者善行而數變,腠理開則灑然①寒,閉則熱而悶。其寒也,則衰食飲;其熱也,則消肌肉,故使人怢栗②而不能食,名日寒熱。風氣與陽明入胃,循脈而上至目內眥,其人肥則風氣不得外泄,則為熱中而目黃;人瘦則外泄而寒,則為寒中而泣齣。風氣與太陽俱人,行諸脈俞,散於分肉之間,與衛氣相乾,其道不利,故使肌肉憤膜而有瘍;衛氣有所凝而不行,故其肉有不仁也。癘③者,有榮衛熱胕,其氣不清,故使鼻柱壞而色敗,皮膚瘍潰,風寒客於脈而不去,名日癘風,或名日寒熱。以春甲乙傷於風者為肝風,以夏丙丁傷於風者為心風,以季夏戊己傷於邪者為脾風,以鞦庚辛中於邪者為肺風,以鼕壬癸中於邪者為腎風。風中五髒六腑之俞,亦為髒腑之風;各人其門戶所中,則為偏風;風氣循風府而上,則為腦風;風入係頭,則為目風眼寒;飲酒中風,則為漏風;入房汗齣中風,則為內風;新沐中風,則為首風;久風人中,則為腸風飧泄;外在腠理,則為泄風。故風者,百病之長也,至其變化,乃為他病也,無常方,然緻有風氣也。

帝日:五髒風之形狀不同者何?願聞其診①及其病能②。岐伯日:肺風之狀,多汗惡風,色自並然③白,時咳短氣,晝日則瘥,暮則甚,診在眉上,其色白;心風之狀,多汗惡風,焦絕,善怒嚇,赤色,病甚則言不可快,診在口,其色赤;肝風之狀,多汗惡風,善悲,色微蒼④,嗌乾善怒,時憎女子,診在目下,其色青;脾風之狀,多汗惡風,身體怠墮⑤,四支⑥不欲動,色薄微黃,不嗜食,診在鼻上,其色黃;腎風之狀,多汗惡風,麵痝然⑦浮腫,脊痛不能正立,其色炱⑧,隱麯不利⑨,診在肌上,其色黑;胃風之狀,頸多汗,惡風,食飲不下,鬲⑩塞不通,腹善滿,失衣則膜脹,食寒則泄,診形瘦而腹大;首風之狀,頭麵多汗,惡風,當先風一日則病甚,頭痛不可以齣內,至其風日則病少愈;漏風之狀,或多汗,常不可單衣,食則汗齣,甚則身汗,喘息惡風,衣常濡,口乾善渴,不能勞事;泄風之狀,多汗,汗齣泄衣上,口中乾,上漬,其風不能勞事,身體盡痛則寒⑩。

《要略》雲:風之為病,當半身不遂,經絡空虛,賊邪不瀉,或左或右,邪氣反緩,正氣即急,正氣引邪,喁僻不遂。邪在於絡,肌膚不仁,在經即重不勝邪,人腑則不識人,人髒即難言,口①吐涎。

《發明》雲:中髒者性命厄②。

《要略》雲:脈微而數,中風使然。頭痛脈滑者中風,風脈虛弱也。又,寸口脈浮而緊,寸口脈緩而遲,皆日中風也。

《脈經》雲:浮而大者風。又,浮而緩,皮膚不仁,風寒入肌肉。又,滑而浮散者,癱瘓風。又,診人被風,不仁痿蹶③,其脈虛者生,堅急疾者死。

……

前言/序言

中醫藥古籍是傳承中華優秀文化的重要載體,也是中醫學傳承數韆年的知識寶庫,凝聚著中華民族特有的精神價值、思維方法、生命理論和醫療經驗,不僅對於傳承中醫學術具有重要的曆史價值,更是現代中醫藥科技創新和學術進步的源頭和根基。保護和利用好中醫藥古籍,是弘揚中國優秀傳統文化、傳承中醫學術的必由之路,事關中醫藥事業發展全局。1949年以來,在政府的大力支持和推動下,開展瞭係統的中醫藥古籍整理研究。1958年,國務院科學規劃委員會古籍整理齣版規劃小組在北京成立,負責指導全國的古籍整理齣版工作。1982年,國務院古籍整理齣版規劃小組召開全國古籍整理齣版規劃會議,製定瞭《古籍整理齣版規劃(1982-1990)》,衛生部先後下達瞭兩批200餘種中醫古籍整理任務,掀起瞭中醫古籍整理研究的新高潮,對中醫文化與學術的弘揚、傳承和發展,發揮瞭極其重要的作用,産生瞭不可估量的深遠影響。

2007年《國務院辦公廳關於進一步加強古籍保護工作的意見》明確提齣進一步加強古籍整理、齣版和研究利用,以及“保護為主、搶救第一、閤理利用、加強管理”的方針。2009年《國務院關於扶持和促進中醫藥事業發展的若乾意見》指齣,要“開展中醫藥古籍普查登記,建立綜閤信息數據庫和珍貴古籍名錄,加強整理、齣版、研究和利用”。《中醫藥創新發展規劃綱要(2006-2020)》強調繼承與創新並重,推動中醫藥傳承與創新發展。

2003~2010年,國傢財政多次立項支持中國中醫科學院開展針對性中醫藥古籍搶救保護工作,在中國中醫科學院圖書館設立全國唯一的行業古籍保護中心,影印搶救瀕危珍本、孤本中醫古籍1640餘種;整理發布《中國中醫古籍總目》;遴選351種孤本收入《中醫古籍孤本大全》影印齣版;開展瞭海外中醫古籍目錄調研和孤本迴歸工作,收集瞭11個國傢和2個地區137個圖書館的240餘種書目,基本摸清流失海外的中醫古籍現狀,確定國內失傳的中醫藥古籍共有220種,復製齣版海外所藏中醫藥古籍133種。2010年,國傢財政部、國傢中醫藥管理局設立“中醫藥古籍保護與利用能力建設項目”,資助整理400餘種中醫藥古籍,並著眼於加強中醫藥古籍保護和研究機構建設,培養中醫古籍整理研究的後備人纔,全麵提高中醫藥古籍保護與利用能力。

用戶評價

我是一名中醫愛好者,雖然沒有行醫資格,但對中醫養生和基礎理論一直抱有濃厚的興趣。我平時喜歡閱讀一些中醫方麵的書籍,但很多書都過於晦澀難懂,或者流於錶麵。這套《醫林類證集要》恰恰是我一直在尋找的那種,它既有深入的理論闡述,又帶有很強的實踐指導意義。我之所以這樣說,是因為它不僅僅是告訴你“怎麼治”,更會告訴你“為什麼這樣治”。書中對於每一個病癥的辨證要點,都進行瞭非常詳細的解釋,並且會引述相關的經典條文,讓我能明白這些辨證思路的來源。而且,它還會對比不同醫傢的觀點,讓你看到同一種病癥可能存在的多樣性。我尤其喜歡它在“補瀉”和“寒熱”等辨證原則上的清晰界定,這對於我這樣的初學者來說,是非常寶貴的指導。它讓我明白,中醫的治療絕不是憑空想象,而是有其深厚的理論基礎和嚴謹的邏輯。

評分我是一名剛畢業不久的中醫師,目前還在基層醫院工作,每天接觸的病例都非常復雜和多樣。在學習過程中,我一直覺得理論知識和臨床實踐之間存在著一道鴻溝,而這套《醫林類證集要》恰恰是我渴望填補這道鴻溝的橋梁。書中對於每一個病癥的辨證分型,都有著非常清晰的邏輯和詳盡的論述,並且會列舉齣與之對應的經典方劑。這對於我這樣還在摸索階段的年輕醫生來說,簡直是如獲至寶。我經常會在遇到疑難雜癥時,翻開這本書,查找相關的條目,看看古人是如何分析和處理的。書中那些精闢的論述,常常能點醒我,讓我從新的角度去審視病情。而且,它不僅僅是教你“有什麼病”,更重要的是教你“為什麼是這樣的病”,以及“為什麼用這樣的方法”。這種“知其所以然”的學習方式,對於提高臨床思維能力至關重要。我相信,隨著我對這本書理解的深入,我的臨床水平一定會有質的飛躍。

評分這本書的名字聽起來就很有分量,雖然我還沒來得及細細研讀,但僅僅是翻看目錄和前麵幾章,就已經能感受到編者在整理這些醫學文獻上的良苦用心。我平時就對中醫的源流和經典理論很感興趣,尤其是那些曆經時間考驗、凝聚瞭無數醫傢心血的著作。這套《醫林類證集要》給我一種感覺,它就像一座寶藏的地圖,指引著我們去探索古代醫傢是如何辨證施治,又是如何從紛繁的癥狀中抽絲剝繭,直指病機。它不是一本簡單的方劑匯編,更像是一部關於“如何思考疾病”的指南。我尤其喜歡它在介紹每個病癥時,不僅僅羅列齣癥狀,還往往會引述相關的經典條文,並結閤曆代醫傢的論述進行分析。這種梳理和比較,對於理解同一種病癥可能存在的不同病因、病機,以及隨之而來的不同治療策略,有著極其重要的啓發意義。我想,對於許多和我一樣,希望深入理解中醫理論精髓,而非僅僅滿足於“對癥下藥”的讀者來說,這套書絕對是不可多得的良師益友。它不僅僅是知識的堆砌,更是智慧的傳承。

評分剛拿到這套《醫林類證集要》時,就被它厚重的質感和古樸的書名吸引瞭。我平時工作挺忙的,很難抽齣大段的時間來係統地學習,但這本書的編排方式非常適閤我這種碎片化閱讀習慣的人。它將病癥按類分好,每條目下又有詳實的辨證要點和論述。我最近剛好在研究一些老年病,比如咳嗽、失眠這類常見但又十分棘手的病癥。翻閱這本書,我發現它對於這些病癥的分類和論述非常細緻,能夠幫助我理解同一類癥狀背後可能存在的多種證型,以及不同證型下,古代醫傢是如何運用不同的方藥進行調治的。有時候,僅僅是看書中對某個辨證要點的精闢概括,就能讓我豁然開朗,找到治療上的新思路。而且,書中引用的很多古代醫傢的原文,雖然語言上有些許隔閡,但經過編者的梳理和注解,也變得通俗易懂瞭許多。這讓我感覺,自己仿佛穿越瞭時空,與那些偉大的醫者進行瞭一場跨越時代的對話。

評分我對中醫的曆史和發展一直有著濃厚的興趣,尤其是對那些承載著中醫智慧的古籍。這套《醫林類證集要》給我的感覺,就像是在古籍的海洋中提煉齣的精華。它沒有那些浩如煙海的醫著那樣龐雜,卻又包含瞭最核心、最實用的內容。我尤其欣賞它在整理醫學文獻方麵的嚴謹態度。它不像有些書籍那樣,隻是簡單地摘抄,而是將不同時期、不同醫傢的論述進行整閤、比較,並加以辨析。這種處理方式,讓讀者能夠更全麵、更深入地理解同一個問題。我最近在研究一些心血管方麵的疾病,書中關於“胸痹”、“心悸”等病癥的論述,就給瞭我很大的啓發。它不僅提供瞭辨證的思路,還能夠追溯到經典的理論依據,讓我明白這些治法背後的哲學思想。讀這本書,我感覺自己不僅僅是在學習醫學知識,更是在學習一種思維方式,一種對待疾病的智慧。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![可彎麯支氣管鏡技術(第3版) [Flexible Bronchoscopy(3rd Edition)] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12080090/58735c72N489a5142.jpg)

![影像核醫學與分子影像(第3版 配增值) [Nuclear Medicine and Molecular Imaging] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12099702/58662228N31311e01.jpg)

![全科醫學基本原理 [The Principles of General Medicine] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12170732/58f6c55bN08616210.jpg)