具体描述

编辑推荐

适读人群 :供广大读者阅读龙榆生与夏承焘、唐圭璋并称20世纪的词学三大家。三位词学大师各有侧重,夏承焘先生主要做专题研究,做了很多重要词人的年谱;唐圭璋先生侧重于词学方面的文献整理,主编了《全宋词》、《全金元词》;龙榆生先生则主要是从事词学评论。词学研究界一般认为现代词学学科的建立,龙榆生贡献较大。这与他词学史、韵文史、词曲概论性质的专著有关,也与他《唐宋名家词选》、《近三百年名家词选》受众颇大有关,更与他曾主编《词学季刊》和《同声月刊》两大杂志有关。所以,龙榆生全集的整理,实际上是一个梳理现代意义上的词学学科建立的过程。从专著到词选,再到词学题跋,比较全面地呈现出20世纪词学发展的一个走向和轮廓。

内容简介

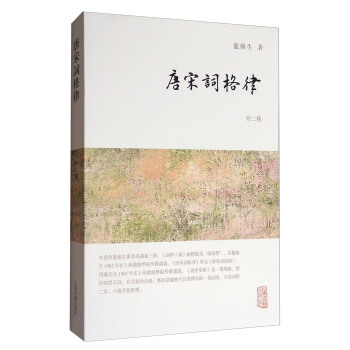

《龙榆生全集:唐宋词格律(外二种)》收龙榆生专着或讲义三种。《词学十讲》副标题为“倚声学”,是龙榆生1962年在上海戏剧学院所撰讲义。《唐宋词格律》原名《唐宋词定格》,为龙先生1962年在上海戏剧学院所撰讲义。《词史要略》是一部残稿,撰作时间不详,有完整的目录,应该是龙榆生计划撰写的一部词史,只写到第二章,今据手稿整理。作者简介

龙榆生(1902-1966),名沐勋,晚年以字行,号忍寒。1902年4月26日出生于江西万载,1966年11月18日病逝于上海,曾任暨南大学、中山大学、中央大学、上海音乐学院教授。龙榆生的词学成就与夏承焘、唐圭璋并称,是20世纪较负盛名的词学大师之一。主编过《词学季刊》。编著有《风雨龙吟室词》、《唐宋名家词选》、《近三百年名家词选》等。他和商务印书馆合作,也编选了很多普及性读物及中学国文补充读本,参与了所谓“民国老课本”的构建。

目录

词学十讲

唐宋词格律

词史要略

精彩书摘

《龙榆生全集:唐宋词格律(外二种)》:至于发端用逆人手法,把来抒写“吞咽式”的悲壮郁勃的思想感情的,莫过于辛弃疾的《摸鱼儿》“更能消几番风雨”一阕,我在第三讲和第五讲中都曾提到过了。他这一首词的中心思想,是有感于宋孝宗曾一度想给他以领兵北伐收复中原的重任,而被奸邪播惑,孝宗也拿不定主张,对和战大计常怀犹豫,使岌岌可危的江山半壁常在风雨飘摇中。因此在他由湖北转运副使调任湖南转运副使时,触动了满腔悲愤,而又忧谗畏讥,不便用《满江红》、《念奴娇》一类激越的曲调尽情发泄,才采取了这一种欲吐还吞的方式。“更能消、几番风雨,匆匆春又归去。”人们稍加想象,就可感到孝宗是个容易动摇的最高统治者,为了首先顾到个人的地位,禁不起羣小的包围,有如大好春光,一经风雨飘摇,便又匆匆归去了。接着改用“螺旋式”的手法,层层推进,步步逼紧。“惜春长怕花开早,何况落红无数。”上句由“春又归去”推进,下句迁映“几番风雨”,意思是说他对军事准备没有充分把握的时候,是不肯轻率地向敌出击的。他早就提出过“无欲速”和“能任败”的大政方针(《九议》),要“不以小挫而沮吾大计”(《美芹十论》)。“落红无数”,正是指的一班意志薄弱的满朝文武,一经符离一役的挫败,就不免于悲观消沉。“春且住,见说道、天涯芳草无归路。”又从上二句折进一层,这悲观消沉,是无济于事的。因为萋萋芳草绿遍天涯,除掉把定南针,勇往迈进,哪还找得出什么出路来呢?“怨春不语”,折人对方,为什么装聋作哑、绝不作明朗表示呢?“算只有殷勤,尽檐蛛网,尽日惹飞絮。”抑扬顿挫,再度采用“吞咽式”的手法,暗斥在朝奸佞,凭着他那花言巧语,藉以迷乱视听,粉饰承平,恰似檐间蛛丝网,粘上一些落花飞絮,谩说“春在人间”,这是在骗谁呢?一面宕开,随即束紧,更和发端的“更能消、几番风雨”逼相映射,收缴上面一段伤春情事。过片由伤春转人伤别,由自然现象转入人世悲哀。护惜青春,人有同感。春尽待到柳絮飞时,便使粘上蛛网,也只等于“枯形阅世”,有何生意之可言?从而联想到被打入冷宫的薄命佳人,可能还有重被恩宠的希望?“长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。”借美人以喻君子,纵使君王回心转意,其奈“众女嫉予之蛾眉兮,谣咏谓予以善淫”何!“千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉。”又从“蛾眉”遭“妒”推进一层,暗示“谗谄蔽明”,忠诚难白。“君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土。”行文到此,发展到了最高峯,一片真情,不能更自压抑,便把主题思想如“画龙点睛”一般点了出来。结果是同归于尽而已。从“长门事”以下,到此一笔收缴,再和上半阕的“画檐蛛网”迁相激射,取得伤春和伤别的统一。“休去倚危阑,斜阳正在,烟柳断肠处。”兜转伤春,以景结情,反射发端二语。“斜阳烟柳”是“春又归去”后的必然形势,忧国爱民的英雄志士,遇到这般情景,也就只好“垂下帘拢”不去看它了。这是何等严密的结构,多么沉咽凄壮的声情哟。

……

用户评价

这本书的装帧设计,初见时便吸引了我。封面选用的纸张质感温润,触感细腻,那种低调却不失雅致的风格,仿佛瞬间将人拉回到了那个文人墨客辈出的年代。书名“龙榆生全集:唐宋词格律(外二种)”的烫金字体,在灯光下熠熠生辉,既显出分量,又不会过于张扬。展开书页,纸张的厚度适中,墨色印刷清晰,字迹大小也恰到好处,长时间阅读也不会感到疲劳。我尤其欣赏的是,内页的排版布局,疏朗有致,留白恰当,给人的阅读体验是极为舒适和尊重的。每一页都像是一件精心雕琢的艺术品,细节之处无不体现着出版方的用心。我拿到书的时候,还意外发现,在书脊的内侧,印着一本古朴的插画,虽然与正文内容无关,但那种意境与整本书的气质十分契合,增添了一份无声的惊喜。这种不落俗套的设计,让这本书不仅仅是一本工具书,更成为了一件值得收藏的案头之物,摆在书架上,本身就是一道风景。

评分这本书的出版,对于我这样一位热衷于古典文学的业余爱好者来说,无疑是一场及时雨。我一直觉得,想要真正领略唐宋词的韵味,光凭感觉和大量的阅读是不够的,还需要一套严谨的学术工具作为支撑。市面上关于词的讲解和赏析类书籍不少,但大多侧重于感性解读,对于词的格律、平仄、押韵等具体规范的阐述,往往一带而过,或者过于艰深,难以消化。而这本书的出现,恰好填补了这一空白。它以一种相对系统的方式,将复杂的词学理论条分缕析地呈现出来,让我能够窥见词在音韵上的精妙构造。虽然我尚未深入研读其核心内容,但仅从其编排和目录就能感受到其学术的严谨性。对于我来说,这是一次深入探索中国古典诗歌艺术的宝贵契机,期待它能为我的阅读体验带来质的飞跃。

评分拿到这本书,首先映入眼帘的是其厚重感,仿佛承载着千年文化的积淀。虽然我还没有来得及细细品读其中的学术精髓,但仅仅从它所呈现的“全集”二字,便足以窥见其内容的广度和深度。我知道龙榆生先生在词学研究领域享有盛誉,他的著作向来以严谨求实著称。这本书能够被收录进“全集”,并且以“唐宋词格律”为核心,旁边附有“外二种”,这预示着其内容必然是经得起时间检验的经典之作。作为一个对古代文学,尤其是宋词有着浓厚兴趣的读者,我常常在阅读作品时,会因为不了解其创作的时代背景、格律要求而感到隔膜。我相信,这本书中所蕴含的关于词的格律知识,能够帮助我更好地理解那些千古名篇的内在逻辑和艺术魅力,从而提升我对词作的鉴赏水平。

评分我拿到这本书的时候,被它厚实的质感所吸引。书本的封面设计朴素大方,但却透着一股历史的沉淀感。作为一名热爱古典文化的读者,我一直在寻找能够深入理解唐宋词精髓的书籍。我深知,格律是词的骨架,没有对格律的清晰认知,很难真正领略词的声韵之美和结构之妙。而“唐宋词格律”作为这本书的核心内容,让我对它充满了期待。我希望这本书能够像一位经验丰富的老师,循循善诱地为我揭示词的平仄、押韵、词牌等方面的奥秘,让我能够摆脱以往仅仅是“感性阅读”的局限,上升到“理性鉴赏”的高度。这本书的出现,为我打开了一扇通往更深层次的词学世界的大门,我迫不及待地想要开始我的探索之旅。

评分这本书的包装很精美,我尤其喜欢它所使用的纸张,触感温润,有一种沉甸甸的分量感。书的装帧设计简洁大方,没有太多花哨的装饰,但却透露出一种沉静而典雅的气质。我是一名对中国古代文学,特别是词赋有着浓厚兴趣的读者。近年来,我一直在寻找能够系统性地介绍词的格律和创作方法的书籍。市面上虽然不乏一些相关的论著,但大多过于学术化,或者过于碎片化,难以形成一个完整的体系。这本书的出现,让我看到了希望。它以“唐宋词格律”为核心,并且带有“外二种”的附加内容,这暗示着其内容的丰富性和全面性。我非常期待通过阅读这本书,能够对唐宋词的创作规律有一个更深入的了解,从而在今后的阅读中,能够更好地欣赏和体会词的艺术魅力。

评分买给老爸的。应该还可以吧

评分一本久仰大名你好书,就是字太小

评分龙榆生先生的著作,受启发。

评分此用户未填写评价内容

评分女儿要的,没看过

评分龙榆生全集:唐宋词格律(外二种)

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分繁体字,字体较小。书中“胭脂泪、想留醉”,“想”字是否印错?大多书上作“相留醉”!

评分京东购物真的很赞,图书做活动时很划算

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有