具体描述

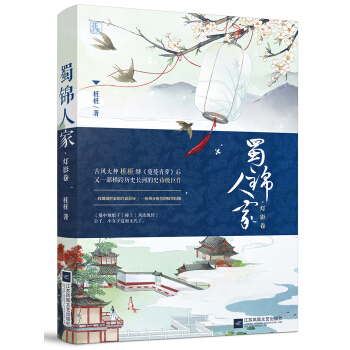

编辑推荐

年少不惜佳人伴,灯火阑珊空悠悠。

古风大神桩桩继《蔓蔓青萝》后,又一部横跨历史长河的巨作

一段蜀锦世家的兴衰荣辱,一份难分难舍的啼笑因缘

当【蜀中辣娘子】撞上【风流纨绔】

公子,小女子这厢无礼了。

内容简介

杨静渊是不折不扣的纨绔。出身豪富,人又俊俏。zui大的成就不过是打架时,把别人揍趴下,自己还站着。赢得纨绔们的崇拜。可他遇到了季英英,骄傲的心就一点点从空中摔下来。摔得浑身是泥,还要被她不屑地踩上一脚。杨静渊怒了:他一定要让季英英仰望自己。然后向她伸手,大方说,爷饶恕你了。蜀中娘子季英英是蜀锦大家之后,自幼对染布一事十分有慧根,人也灵巧聪慧。当蜀中辣娘子遇到大唐纨绔,所有人都不看好这份姻缘,然而事实却证明,表里如一的人不一定是好人,表面纨绔的也未见得不够深情。

季家在锦商中的位置很高,暗中使坏的人很多。季英英和杨精源一路过关斩将,zui终将季家蜀锦做上了巅峰,同时也成就了一份良缘。

作者简介

桩桩,女,四川成都人。因被人误认为一段木桩而偶然得名。知名网络作家,资深记者,编辑,已出版《蔓蔓青萝》《微雨红尘》《永夜》《放弃你下辈子吧》《杏花春雨》《女人现实男人疯狂》《落雪时节》《皇后出墙记》《天上有棵爱情树》《不弃》《流年明媚相思谋》等十三部小说。其中《蔓蔓青萝》《小女花不弃》《蜀锦人家》《燕王的日月》皆已签约影视,同名小说前两部已经开机。

目录

第一章两支签

第二章锦郎君

第三章灯影佳人

第四章杨家纨绔

第五章马上添花

第六章挑剔的亲家

第七章门不当户不对

第八章重阳相亲

第九章相思如菊

第十章阴谋与爱情

第十一章锦王的诱惑

第十二章锦帕的秘密

第十三章登台斗锦

第十四章新锦王

第十五章配色高手

第十六章因爱成仇

第十七章摔碎的骄傲

第十八章雨夜里的表白

第十九章不安好心

第二十章都是网中人

精彩书摘

第一章两支签

夏季天亮得早。太阳尚未跃出时,天边已涌出一大片橙色的朝霞。

浣花染坊的后门吱呀一声打开,十来个梳丫髻的少女抬着竹篮嬉笑着朝河边行去。

到了浣花溪畔,少女们从篮子里拿出染好的丝线,两人一组拎起抖开,放入水中漂洗。

正值豆蔻年华,生性活泼年纪。染坊小婢们的嬉笑声像清晨的鸟儿,清脆可人。

岸边绿草成荇,芙蓉花娇美绽放。一卷卷丝线在水中荡漾,五彩缤纷,染得一江清溪宛若锦缎般华美。

这时一人眼尖,瞅见最边上单独站着个少女,正卖力地提着丝线独自漂洗,不觉诧异:“绿儿,你怎独自一人?”

绿儿闷闷不乐地回道:“今日娘子又叫了湘儿陪她去竹林寺上香。”

众少女羡慕得不行,叽叽喳喳议论起竹林寺的斋饭来。

紫儿用力将手中的丝线扔进水里,气鼓鼓地说道:“娘子每次出门都只叫湘儿!那小蹄子三棍子打不出一句话来,怎偏就入了娘子的眼?”

一卷丝线沉沉入水,溅了绿儿一身。绿儿一人洗一大篮丝线,本就气闷不过,被溅了一身水当即便发作了。她两步走到紫儿身边用力一推。紫儿尖叫了声,摔进了水里。绿儿抄着手望着她冷笑:“有本事也让娘子带你去,朝我发作算什么本事?”

紫儿跌落水中,浑身浸得透湿,觉得丢脸又觉得受了欺负,哭叫着朝绿儿扑了过去。

两人从岸边撕扯到河里,吓得所有的小婢都放下了手中的活,上前劝架。这一劝不打紧,绿儿漂洗的那卷丝线便悠悠被水冲远。绿儿眼尖,眼瞅着丝线散开,漂到了河中心,不知道要多少工钱才赚得回来,不顾众人阻拦,撕扯着紫儿边哭边往河中扯:“你把丝捞回来!不然我打死你!”

“你们皮痒了不是?”

监工的季嬷嬷没想到迟出门片刻,浣花溪旁就演变出一场闹剧。她操起捣衣棍,扭着肥硕的身体大喝着跑了过去。

等到季嬷嬷将紫儿绿儿从溪水中拎上岸,两人鬓发散乱,衣衫透湿,已不成样子。众婢沉默地继续清洗着丝线布料,尖着耳朵听季嬷嬷发威。

膀大腰圆的季嬷嬷下手从不留情,胳膊粗的捣衣棍朝着紫儿绿儿屁股挥去。

只一棍就打得两婢由跪变趴,疼得大声认错。

“嬷嬷,我错了!”

“嬷嬷,我再不也敢了!”

紫儿绿儿边哭叫边讨饶,季嬷嬷一人狠打了三棍才停了手,指着两人骂道:“怨不得娘子不带你们出门,处处掐尖要强,哪有湘儿半分柔顺懂事?”

紫儿咬着唇,越想越恨湘儿,脱口叫了出来:“娘子哪里是喜欢湘儿懂事?分明是又要瞒着太太去找染料学染技!看中湘儿胆小不敢说罢了。”

季嬷嬷大吃一惊:“什么?娘子又偷偷进染坊了?好哇,一定是你们这些贱蹄子为讨好娘子瞒着太太,是不是?”

比起打架掉了卷丝线,私放小娘子进染坊,太太更生气。紫儿和绿儿吓得哆嗦了下。绿儿反应迅速:“是湘儿带小娘子去的!”

紫儿赶紧补了一句:“所以小娘子每次出门都只带湘儿。”

季嬷嬷哪管得了小丫头们的心思。她是季氏的陪嫁丫头,忠心为主。得了自家小娘子又偷进染坊的消息,顾不上训斥,一手一个,拎鸡崽儿似地带着两婢赶紧家去。

季嬷嬷前脚一走,河边的小婢们又兴奋起来,开了盘口打赌:“我赌十文钱,娘子这回至少要被关祠堂三天!”

“我赌太太会罚娘子绣十张帕子,禁足一个月!”

年纪最大的红儿没好气地叫道:“还有心思拿娘子开赌?人少了三个,活多了两篮子!不在午时前干完活,连饭都没得吃!”

喝斥得众婢顿时没了心思,埋头干活。又低声埋怨起惹事的紫儿绿儿来。

浣花染坊的主人姓季。季家染坊的蜀红丝、浣花丝在益州府独一无二。其中织造贡锦必不可少蜀红丝。可惜季家人丁不旺,传到这一辈,季家仍只有一儿一女。季老爷和太太恩爱异常,明知仅靠一子无法光耀门楣,季老爷仍不肯纳妾。

一家四口本也过得富庶和乐。哪知天有不测风云,季先生三十未到,因一场风寒撒手人寰。抛下了伤心欲绝的季氏和一双幼小的儿女。

大唐民风开放,不禁寡妇再嫁。当时季氏不过二十四岁,容貌秀美。手里握得一座名扬益州府的染坊。最重要的是她掌握着季氏那几色丝线传了几百年的染色秘法。因此孝期一满,浣花染坊的门槛被媒人生生踩低了两寸。

季家染色秘法传子不传婿,传媳不传女。

季氏若再嫁,浣花染坊便改了姓。季家染色秘法也保不住。季氏一咬牙绝了再嫁的心思。一心一意培养儿子。

因是寡居之人,染坊也不大,季家仆妇不多。麻雀虽小,五脏俱全,各司其职,倒也井井有条。

家仆季富赶车跑腿,妻子是季嬷嬷。

季嬷嬷管着染坊里的十五个粗使仆妇与十来名小婢。

当初陪着季氏嫁来的还有三位嬷嬷。李嬷嬷立志自梳不嫁,侍候季氏,帮忙管账。田嬷嬷管着厨房,嫁了季家的门房田玉。吴嬷嬷嫁了染房管事,季富的弟弟季贵。管理着季家后院的丫头们,还奶大了季英英和小郎君季耀庭。

也是有了这几房得力家人。季氏寡居后才将浣花染坊打理得井井有条。她抛头露面谈生意不容易。家用捏得紧。季英英十岁起就帮着做家事了。侍候季英英的丫头叫绫儿。可身契捏在季氏手中,季英英的一举一动都搁在季氏眼皮下。

季英英哪敢用绫儿。一旦出门,她总有法子使了绫儿去跑腿办事,回头就叫上听话嘴紧的湘儿。

先不说季太太如何审问紫儿绿儿。这厢季英英像放飞的鸟,带着湘儿已经出了县城。

骡车行在官道上,两旁田里绿油油的秧苗像绿色地毯直铺到天边,中间夹杂着几块做种的油菜田,黄灿灿的菜花开得正热闹。

季英英瞧着心旷神怡,又突发奇想:“季叔,你说秧苗捣出汁能染出这样的绿么?油菜花瓣这么嫩,能揉出一样的黄么?”

赶车的季富上数几代人都是季家的家仆,他性子和软,格外疼惜季家的小主子,看着浓绿与明黄相配的景色,呵呵笑道:“老奴不晓得呢。娘子聪慧,不妨……嘿嘿。”

不妨一试后半截被季富咽了回去。季家染法不传女,他一个家奴,哪敢怂恿季英英去试。只能嘿嘿干笑两声了事。

哥哥如有这般想法,母亲高兴还来不及。不让我学染技。我就没办法了?季英英长年和母亲对着干,黑白分明的眼珠滴溜溜一转,就有了主意:“太太成日逼着哥哥背色谱,学染技。回头让哥哥试了告诉我一声便是。”

季富哈哈大笑:“好主意。”

湘儿也抿嘴笑了。

她和季富心里都在感慨。季家人丁少。可惜继承家业的小郎君悟性聪颖却连小娘子一半都比不上。

小娘子十六岁了,已到了议亲嫁人的年纪。季家留不住。也不能让她把季家染色秘方带到别人家去。这样一想,季太太不准季英英进染坊碰染技也无可厚非。

季英英可想不了这么多。她只知道她喜欢染技,喜欢将不同的矿石草药配搭在一起,做成不同的鲜艳颜料。每当看到那些五颜六色的丝线,她就分外满足。不让她学?可她无师自通了呀。

如果母亲知道哥哥最近染出来的几缸丝线都是她亲自动手,估计又会跑到祠堂里捧着爹的灵位哭了。

这能怪她么?哥哥染出来就是狗屎黄,她就能染出明黄。哎,能和哥哥换个身体就好了。可惜她赌咒发誓出了季家再不替别家染布染丝线。季家秘法染出的蜀红丝浣花丝,她绝不碰。母亲还是不信她。

想到这里季英英就愤然。不让我学,我偏要学!

……

用户评价

这本书的叙事节奏真是让人耳目一新,仿佛置身于一个细腻描摹的画卷之中。作者的笔触犹如古老的丝线,将那些繁复的纹理和流动的光影一一织就。开篇部分,我尤其被那种扑面而来的时代气息所吸引,它不是那种枯燥的历史陈述,而是通过生动的人物互动和日常生活的琐碎细节,将我们慢慢拉入那个特定的时空。我感觉自己就像一个旁观者,站在一扇半掩的窗前,偷窥着其中发生的一切。那些细腻的情感波动,那些在传统与变革之间的挣扎,都被刻画得入木三分。比如对某个物件的描写,寥寥数语,却能让我感受到它背后承载的厚重历史感,这绝非一般的功力可以企及。读到某个情节时,我甚至能想象出当时空气中的温度和气味,这种沉浸感是阅读体验中极为难得的。整体来看,它成功地营造了一种既古典又充满生命力的氛围,让人读完后久久不能忘怀,心中涌起一股对逝去时光的温柔怀念。

评分我必须承认,这本书的文字功底达到了一个令人惊叹的高度。它不是那种追求华丽辞藻堆砌的作品,而是在克制和精准中蕴含着巨大的张力。作者对于语言的驾驭,如同顶级的工匠在打磨一块璞玉,每一个词语的选取都恰到好处,没有丝毫的赘余或缺失。在构建世界观方面,它的处理手法极为高明,没有生硬地塞入大量背景介绍,而是通过角色的对话和行动,自然而然地展现出其复杂性与层次感。特别是对人物内心挣扎的刻画,简直是教科书级别的示范。那些看似微不足道的犹豫和选择,最终汇聚成了推动情节发展的巨大力量。我特别欣赏作者在处理悲剧性元素时的那种不动声色的力量感,它不煽情,却更能触动人心最柔软的部分。读完它,我感觉自己的词汇量和对文字的敏感度都得到了极大的提升,这不仅仅是一次阅读,更像是一堂关于如何精确表达思想的美学课。

评分这本书最让我感到震撼的是它对于“时间流逝”这个母题的处理方式。它不像传统小说那样线性地推进故事,而是时常在叙事中进行跳跃和回溯,但这并非混乱,而是一种富有诗意的错位感。作者似乎在告诉我们,真实的生活本身就是碎片化的,记忆和现实时常交织在一起。我喜欢那种感觉,仿佛自己正站在一条由无数个瞬间构成的河流中,时而被急流裹挟,时而被平静的水面映照。尤其是那些对季节更替和光影变化的描写,简直到了物我两忘的境界。例如对某一个特定节令的描绘,那种氛围的营造是如此逼真,让人几乎能闻到泥土的芬芳和阳光的炙热。它让我在快节奏的现代生活中找到了一种久违的、慢下来的理由,去体会那些被我们常常忽略的,生命中转瞬即逝的美好与哀愁。

评分这本书的叙事者声线非常独特且引人入胜。它不是一个全知全能的上帝视角,而更像是一个有着自己独特偏好和局限性的记录者。这种“不完美”的视角反而增强了故事的真实感和亲近性。作者在对话的设计上尤为出色,角色间的交流充满了张力,言外之意往往比说出口的话更重要,需要读者细心揣摩。我常常需要停下来,回味某一句台词,因为那里面包含了人物深藏的矛盾和未说出口的爱或恨。此外,它对环境的描绘也极具象征意义,场景不再仅仅是背景板,而是直接参与到情节的推进和情感的渲染中。比如,某个特定的空间,在故事的不同阶段会承载完全不同的情感重量,这种空间的隐喻手法运用得炉火纯青。总而言之,这是一部需要用耳朵去“听”、用心去“品”的作品,读完后留下的回味,是那种需要时间沉淀才能真正理解的醇厚。

评分从结构和主题的交织来看,这本书展现出了极高的文学野心。它巧妙地在宏大的历史背景下,聚焦于个体命运的微观叙事,两者之间形成了完美的张力场。我注意到作者在不同章节之间进行了非常精妙的“回响”设计,一个场景中的对话或意象,会在后来的章节中以不同的形式被重新提及或解答,这种结构的呼应让整体的阅读体验变得异常丰富和立体。这绝不是一本可以囫囵吞枣的书,它要求读者投入足够的注意力去捕捉这些精心埋设的线索。更难能可贵的是,它在处理复杂的社会议题时,始终保持着一种冷静的审视和深沉的同理心,没有简单地将人物脸谱化,而是展示了人性的多面性和灰色地带。每次翻开它,都像是在解开一个精巧的八音盒,每转动一次发条,都会有新的旋律和惊喜出现,让人忍不住想要一探究竟。

评分喜欢这个作者的书

评分活动时间买真的比较划算…快递也很迅速!

评分印刷包装都不错,送得快

评分太多了字小,还没看希望好看,毕竟喜欢作者

评分书质量挺好的

评分很好,喜欢,京东囤书季~~~~~

评分挺好的 都读完了 挺精彩的 推荐

评分印刷包装都不错,送得快

评分很好,喜欢,京东囤书季~~~~~

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有