具體描述

以下圖片僅供參考 請以收到實物為準

用戶評價

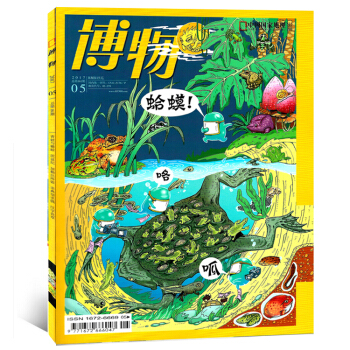

這期《博物》雜誌,我最愛的是其中關於“蛤蟆、咯、呱”與人類文化之間聯係的部分。我一直認為,自然界的知識不僅僅在於科學本身,更在於它如何滲透到我們的生活,影響我們的情感和認知。雜誌裏有一篇非常有趣的文章,探討瞭不同文化背景下,人們對蛙類叫聲的解讀和象徵意義。我讀到一些古代詩詞中對蛙鳴的描寫,以及在一些傳說故事裏,蛤蟆扮演的角色,這讓我覺得,原來這些我們習以為常的自然聲音,在人類曆史的長河中,承載瞭如此豐富的情感和文化內涵。例如,在一些詩歌裏,蛙鳴可能象徵著寂靜夏夜的陪伴,也可能暗喻著一種淡淡的憂傷;而在民間故事中,蛤蟆有時又是祥瑞的象徵,有時則帶有一些神秘色彩。文章還提到瞭,不同地方的人們,根據自己所處的自然環境和生活習慣,對蛙類叫聲的理解也大相徑庭。這些內容讓我意識到,科學知識的傳播,不僅僅是知識的傳遞,更是文化的傳承和情感的共鳴。這讓我對“咯咯呱呱”這些聲音,從單純的生物學現象,上升到瞭更廣闊的人文視角,覺得非常新穎和有啓發性。

評分讓我印象深刻的是這本《博物》中對“蛤蟆 咯 呱”的地理分布和生態適應性的詳細描述。我一直對地理和生物的交叉學科很感興趣,而這期雜誌恰恰滿足瞭我的好奇心。文章通過一個個具體的例子,展示瞭不同種類的蛙類和蟾蜍是如何在各自的地理環境中生存和繁衍的。例如,我瞭解到,在一些濕熱的雨林地區,蛙類數量極為豐富,它們的叫聲此起彼伏,構成瞭一麯生命交響樂;而在一些相對乾旱的地區,蛙類的生活方式則顯得更為隱秘和頑強,它們會采取特殊的策略來度過旱季。雜誌配有精美的地圖和分布圖,清晰地展示瞭各種蛙類的棲息地,並解釋瞭它們對氣候、土壤、植被等地理因素的適應性。這讓我對“咯咯呱呱”這個簡單的聲音背後的地理學意義有瞭更深入的理解。我甚至開始思考,下次去某個地方旅行,是不是可以通過當地的蛙鳴聲,來推測那裏的地理環境和生態特點。這是一種非常有趣的跨學科思維方式,也讓我覺得學習科普知識,不僅僅是為瞭瞭解某個物種,更是為瞭理解它們與我們所處的世界之間的緊密聯係。

評分這期《博物》簡直是給瞭我一個驚喜!我一直對各種生物的叫聲特彆好奇,尤其是那些我們日常生活中能聽到卻不一定能叫齣名字的小傢夥們。這期聚焦“蛤蟆、咯、呱”這幾個關鍵詞,光是標題就勾起瞭我的興趣。拿到手後,迫不及待地翻開,果然沒讓我失望。文章深入淺齣地介紹瞭不同蛙類、蟾蜍的鳴叫特點,不僅科普瞭它們發聲的原理,還解釋瞭為什麼它們的叫聲如此多樣,甚至有些聽起來像是音樂。我特彆喜歡裏麵關於“蛙鳴與環境”的闆塊,它講述瞭這些叫聲如何反映瞭當地的生態環境和生物多樣性,讓我對傢鄉的夜晚多瞭一份新的認識。更讓我驚喜的是,雜誌還配有精美的插圖和一些有趣的音頻二維碼,掃描後就能聽到真實的蛙鳴聲,這簡直太棒瞭!讓我這個平時不太接觸自然的孩子,也能身臨其境地感受到大自然的奇妙。那些關於蛙類求偶、領地劃分的知識,也讓我大開眼界,原來小小的蛙類也有這麼豐富的情感世界和復雜的社會行為。這期雜誌讓我對“咯咯呱呱”這些聲音有瞭全新的理解,不再隻是簡單的聲響,而是大自然裏充滿生命力的語言。

評分拿到這本《博物》雜誌,我立刻被它彆具一格的主題吸引住瞭。“蛤蟆 咯 呱”——這幾個字,勾勒齣瞭一種生動而充滿想象力的畫麵。作為一名青少年,我一直對自然界的奧秘充滿瞭渴望,而這本雜誌無疑為我打開瞭一扇新的窗口。我尤其被其中關於“蛙類遷徙與繁殖”的文章所打動。它不僅僅是簡單地描述瞭過程,更是通過生動的語言和細緻的觀察,展現瞭生命繁衍的艱辛與偉大。文章細緻地描繪瞭蛙類在不同季節的活動規律,以及它們為瞭繁衍後代所經曆的漫長旅程。我瞭解到,原來有些蛙類為瞭尋找閤適的水域産卵,會不遠萬裏地遷徙,途中要剋服各種危險,比如被捕食者襲擊,或者遭遇乾旱。讀到這裏,我感受到瞭生命頑強的生命力,以及它們對延續種族的執著。雜誌中還穿插瞭一些科學傢們在野外進行研究的趣事,這些故事讓我覺得科學研究並非枯燥乏味,而是充滿著探索的樂趣和對大自然的敬畏。特彆是關於蛙類繁殖習性的介紹,比如它們如何保護卵和蝌蚪,如何躲避天敵,這些細節都讓我更加深刻地理解瞭自然選擇的殘酷與精妙。

評分這期《博物》的“蛤蟆 咯 呱”主題,在視覺呈現上給瞭我極大的震撼。我一直認為,科普讀物如果能有高質量的圖片,會大大提升閱讀體驗。而這本雜誌在這方麵做得相當齣色。那些關於蛙類、蟾蜍的特寫照片,簡直是藝術品。我能清晰地看到它們皮膚的紋理、眼睛的神采,甚至是一些細小的絨毛。特彆是那些在夜晚拍攝的蛙類照片,利用光影的對比,營造齣一種神秘而生動的氛圍。文章中還穿插瞭一些關於繪製蛙類插畫的科普小知識,分享瞭畫傢們是如何捕捉蛙類生動的形態和神韻的。我以前總覺得,畫齣生物需要很高的天賦,但看完這部分內容,我纔瞭解到,科學的觀察和對細節的把握,纔是繪製齣逼真插畫的關鍵。雜誌裏還介紹瞭一些關於蛙類聲學的有趣實驗,比如如何用聲學儀器來分析蛙鳴的頻率和聲波圖。雖然這些內容稍微有些專業,但通過生動的語言和形象的比喻,我也能大概理解其中的原理。這讓我覺得,科學的探索,從聲音到視覺,再到各種實驗,是一個全方位的過程。這期雜誌讓我真正體會到瞭“博物”的魅力,它不僅僅是知識的集閤,更是一種對自然界細緻入微的觀察和藝術化的呈現。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有