具体描述

内容简介

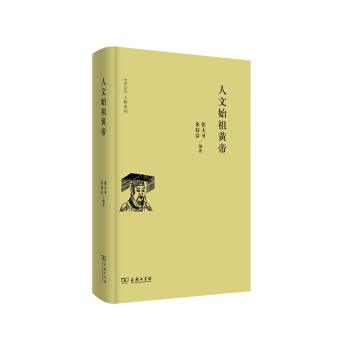

《人文始祖皇帝》是解读《史记》开篇《五帝本纪》的疏证,以及对皇帝的评说。五帝是中国上古父系氏族传说时代的五个圣王。司马迁修证《史记》断限,上起皇帝,因皇帝用暴力统一诸侯实现古代的大一统。由于皇帝用暴力结束了上古时代的诸侯纷争,即部落混战,草创国家,国家机构日益得到完善。通过皇帝身体力行,强兵树德,为后王做出了光辉的榜样。在《史记》中,司马迁排除神秘色彩,把皇帝写成一个与人民打成一片,同甘共苦的创业帝王形象、皇帝擒灭蚩尤,兼并炎帝,统一天下,草创国家,中华文明社会就从这里开始。

作者简介

张大可,1940年生,重庆长寿人,1966年毕业于北京大学中文系古典文献专业。曾任兰州大学历史系教授、北京外国语大学中文系教授兼中文系副主任,现任中央社会主义学院教授、中国史记研究会会长、中国历史文献研究会常务理事、中华伏羲文化研究会常务理事。主要从事中国历史文献学和秦汉三国史的教学与研究,为新中国成立后第*个出版三国史与史记研究个人专集的学者,在这两个学术领域独树一帜,享誉学界。曾发表论文100余篇,出版学术专著20余部,主编学术论著10余部,其中有6种论著或国家及省部社科优秀图书奖。在个人学术专著出版方面,史记研究有:《史记研究》、《史记新注》、《史记文献研究》、《史记精言妙语》、《史记论赞辑释》、《司马迁评传》等;三国史研究有:《三国史》、《三国史研究》等;文献学研究有:《中国文献学》等。

朱枝富,江苏省海外发展协会副会长兼秘书长,中国史记研究会理事。

目录

一、史记疏证 五帝本纪………………………………………………… 1二、人文始祖黄帝……………………………………………………… 193

《五帝本纪》讲析………………………………………………… 195

中华民族的人文始祖———黄帝…………………………………… 202

黄帝与蚩尤………………………………………………………… 206

精彩书摘

题 评

《五帝本纪》载父系传说时代帝系相承,同姓而非一家,不是一个王朝。本篇述史寓含司马迁的卓越历史观,是《史记》全书的一个缩影。儒家经典《尚书》记事起于尧,宣扬让德;司马迁向前推至黄帝,是宣扬天下大一统。五帝时代约当公元前二十四、前二十三世纪,距今四千多年,正当原始公社进入军事民主部落联盟时代,司马迁的记载符合历史进程。黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜五帝禅让相承,典礼制度一步步完善。黄帝用战争统一诸侯,表明平乱世要用暴力。尧、舜二帝举贤任能,天下大治,表明治国要用德,故篇末总括说:“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号,以章明德。”黄帝草创国家,虞帝时制度大备,鲜明地表现了司马迁进化论的历史观。

韩兆琦曰:司马迁叙述中华民族的历史由五帝开始, 《史记》全书也由《五帝本纪》开篇。本篇系兼采《尚书》之二典,古本的《五帝德》、《帝系姓》以及《国语》、《左传》、《世本》、《庄子》、《孟子》、《韩非子》、《战国策》、《吕氏春秋》、《礼记》、《淮南子》等书的资料熔铸而成,其中蕴含了司马迁对世界的基本看法和全部社会历史观,也表达了他的述史主旨和贯穿全书的主要几个方面的思想,因而具有总序的性质。具体而言,有如下几点:

第一,明祖先。该篇讲述了中华民族的形成过程。黄帝死,其孙颛顼继位。黄帝曾孙帝喾又接替颛顼,帝喾又是颛顼族子。帝喾死,其子放勋即位,是为帝尧。而帝舜是黄帝的八世孙。扩而言之,凡《史记》中所载三代天子世系、列国世家祖先、各地少数民族来历,追本溯源,其氏姓来源皆本于黄帝。作者意在说明中国境内各民族都是“黄帝子孙”。自此以后,中华民族就血统而论,都是同一祖先的后裔;就历史文化论,都是在此基础上发展进步的。“黄帝子孙”或“炎黄子孙”之称,遂成为千百年来中华民族抵御外侮,维护多民族国家的统一,增强民族向心力和凝聚力的象征。

第二,明道德。文载黄帝时神农氏世衰,诸侯相侵伐,暴虐百姓,黄帝乃“习用干戈以征不享”,又胜炎帝,杀蚩尤,以武力实现了统一。作者特别强调黄帝“修德振兵”而有天下,以说明平乱世要凭武力,治天下要用德政。作者高度赞扬黄帝以后的继位者们以德治国的丰功伟绩,“颛顼有盛德焉”,帝喾“知民之急”, “抚教万民而利诲之”,以至“其色郁郁,其德嶷嶷”。作者用大量篇幅详载尧、舜举贤、爱民、仁孝的美德。尧纪云:“尧知子丹朱之不肖,不足授天下,于是乃权授舜。授舜则天下得其利而丹朱病,授丹朱则天下病而丹朱得其利。尧曰:“‘终不以天下之病而利一人’,而卒授舜以天下。” “尧死,百姓悲哀,如丧父母。三年,四方莫举乐以思尧。”又写舜时“四海之内咸戴帝舜之功……天下明德,皆自虞帝始”,表明国家太平全凭德治。值得注意的是《史记正义》引《竹书纪年》却说:“昔尧德衰,为舜所囚也。”又说:“舜囚尧,复偃塞丹朱,使不与父相见也。”作者于此均弃之不取,而采禅让之说以明天下为公的道德理想。很显然,作者将五帝的禅让和治理归结到了儒家的道德上面,故篇末总结说:“自黄帝至舜、禹皆同姓,而异其国号,以章其德。”用来说明民族历史初始时期道德发展的趋势和作者在历史记述中的道德所系。

第三,明人事。生活在“天人感应”、“阴阳灾异”等神学迷信盛行时代的司马迁,欲以《史记》“究天人之际”,毅然将中国历史的记述由黄帝开始,并大胆屏弃神化黄帝的那些荒诞离奇的百家之言。在他的笔下,黄帝有名有姓有称号,上有父,下有子孙,生有所自,死有所归;还设官分职,建立制度,组织生产。总之,从黄帝开始,中国的历史才真正成为人类社会的历史。文中作者完全以人的面目颂其功德,述其事迹,刻意塑造出一个富于进取精神和创造力的古代英雄形象。此外,作者纂述《五帝本纪》首称黄帝,无疑还具有讽刺汉武帝好神仙、信方士,以求长生不死的荒唐行为的用意。所以李邺嗣说:“《黄帝本纪》实太史公之谏书也,当与《封禅书》并读,即可见矣。自汉初学者多治黄老言,至孝武皇帝时始乡儒术,而帝更好言神仙。神仙者,道家之外乘也,其言亦本诸黄老。至轩辕古帝大圣人,又世绝远,可以极言附会,竦人主之听,于是诸方士竞进其说。今史公所作《黄帝本纪》,简而雅,质而不侉。至后书黄帝崩,葬桥山,而世所传鼎湖上仙及诸荒怪不经,尽可不辨而见矣。余尝考《汉书·艺文志》,道家载《黄帝书》一百篇,神仙家载《黄帝书》六十一卷,所谓百家言黄帝,俱一时方士诡撰以欺人主,荐绅先生难言之。今《本纪》尽削不载,而别于《封禅书》俱述

前说,而直断之曰:‘海上怪迂之方士、阿谀苟合之徒,所言不经无验者。’盖一以征信,一以斥诬,使人主开卷惕然,知黄帝忧劳,圣人之所以治天下如此。太史公择其言尤雅者,著为本纪书首,而凡《封禅书》所载方士之怪迂语,其文不雅驯,当不使复陈于人主之前矣。且上虽好神仙,而酷吏峻刑,更相继起,人臣救过不赡,史公特于《老子传》附以申不害、韩非,使知黄老之学一变而为刑名,其弊固然也。”(《杲堂文钞》卷四)

第四,明制度。司马迁认为五帝是一切人间制度、法规的始创者,他们奠定了中国文明的基础。文载黄帝初创制度,遵循天时四季的变化和地利来安排人民的生产生活和祭祀山川鬼神的活动,组建军队作为国家机器从事征伐战争,并以“云”命官名“为云师”, “置左右大监”,建立官僚系统。至尧舜时有“四岳”、“十二牧”,还设有司空、稷、司徒、士、工、虞、秩宗、典乐、纳言等官佐,并修五礼,定巡狩之制,同律度量衡,建立法典,制五刑。天文历法也初步确立,能推算出“岁三百六十六日,以闰月正四时”,从此,各种政治、经济、文化制度初步完备,中华民族开始在安定中过上有组织的文化生活。文章注意记述从黄帝创立国家到尧、舜完备制度的发展过程,体现出司马迁进化论的社会历史观。

第五,明一统。作者注意表述五帝时国境四界的意图非常明显。言黄帝“东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”。颛顼“北至于幽隆,南至于交阯,西至于流沙,东至于蟠木”。帝尧时“肇十有二州”。虞舜南巡狩,“崩于苍梧之野,葬于江南九疑,是为零陵”,疆域之大,令人惊异。司马迁开阔的胸襟和辽阔的视野往往体现在他对历史的记述之中。他叙黄帝“抚万民,度四方”而“万国和”;述颛顼称“动静之物,大小之神,日月所照,莫不砥属”;帝喾“溉执中而遍天下”;尧能“合和万国”,舜时“四海之内,咸戴帝舜之功”。这些叙述虽不尽可信,却说明当时所知的世界范围已经进入司马迁的视野之中了。这种恢宏的气魄和包举宇内、囊括四海的博大胸怀,正是西汉大一统的时代精神和民族自信心的体现。司马迁记述中国历史起于黄帝,迄于汉武帝,系统回顾了中华民族由氏族社会部落联盟逐步走向大一统的历程,热情讴歌了五帝对人类历史的伟大贡献。这是司马迁“通古今之变”,撰述《史记》的基点之一,也是他屏弃《尚书》以尧为历史起点而上推黄帝的主要用意所在。

第六,明义例。司马迁在赞语中交代了《史记》全书的纂述方法和义例以及有关古史考信的基本立场。它和《三代世表序》、《孔子世家赞》、《伯夷列传》一起构成司马迁有关历史记述的理论体系和总原则。司马迁提出对古文献资料的记载,一是要“考信于六艺”(《伯夷列传》),“折中于夫子” (《孔子世家赞》)。二是选择史料要“择其言尤雅者”,“总之不离古文者近是”。对于没有把握的史料则阙者记阙,“疑则传疑” (《三代世表序》)。三是实地调查,取证以补充、验证文献资料。有关中国历史的起点问题,历来诸家表述各异。孔子序《尚书》断自尧舜,而《五帝德》、《帝系姓》则始于黄帝,黄帝以前,司马迁已知的古帝王还有伏羲(《太史公自序》)、神农(《五帝本纪》)、无怀氏和泰帝(《封禅书》)等,但散见于群书,文多缪悠不经,因此,司马迁不取。而《五帝德》、《帝系姓》传自孔子, 《春秋》、《国语》多发明其旨,而且四方风教,长老所称,又与古文相合,都可以兼采折中,所以作者去“其文不雅驯”而“择其言尤雅者”,以黄帝为本书的开端。至于文献中年代、世系上的矛盾抵牾之处,作者一因旧文,所谓“疑则传疑,盖其慎也”。这种方法是符合孔子次《春秋》,序《尚书》之意的。其中既包含着作者严谨、求实的治学作风,也集中体现了司马迁贯穿《史记》全书的尊孔子、崇六经的指导思想。

黄帝、尧、舜等都是我国古代传说中的人物,尧、舜被儒家称为“圣人”,见之于儒家著作的说法较多,尤其尧、舜“禅让”的故事更被后世传为美谈。作者写此纪所依据的《尚书·尧典》,据考证大抵产生于战国后期,作者依之写成尧、舜两位古代帝王,从中寄托了自己的政治理想,并使之与秦、汉以来的专制政治形成对照。其用意是显而易见的,尧、舜无疑是《史记》中最使作者尊崇的大公无私的理想帝王。可喜的是近年来的考古发掘,已经证实了尧、舜时代的存在。杨国勇《山西上古史新探》中说,如果把夏朝的开始年代定在公元前2070年,则约当公元前2500年—前1900年的陶寺文化早期当与唐尧、虞舜时代有关。“陶寺文化被视为唐尧部族的遗存,史籍中屡见‘尧都平阳’的记载,唐尧建立的唐国被称为‘中国’,认识陶寺文化,研究古唐国文明的诞生和年代,也就意味着探索中华文明的起源,无论在考古发现和文献研究方面均有重大意义。”“在尧、舜的时代,晋南特别是襄汾陶寺一带是诸多大小‘酋邦’以至‘城邦’国家的共主所在之地,是国中之国,王中之王,因而堪当中国之称。” “无论舜,还是禹、皋陶、伯益、冥等这些《尧典》上提到的大臣们,他们应该都是各邦国的首领人物,他们都有自己的国家作后盾,被尧甚至尧的先辈招致在门下,在一个朝廷里共襄盛举。他们大概都属后世盟友的性质,合则留,不合则去。”

至于“黄帝”,孔子、孟子并没有对他说过更多的话,在先秦儒家的古书中只有《五帝德》、《帝系姓》中说到了他。作者依据这两个材料,并吸取了其他学派,甚至还有些秦汉之际的方士的说法,将之写成了华夏民族的始祖,这是具有开创性的。有关黄帝其人的种种事迹,自然无从考辨,作者将其写之于史,这只能说明我国古代有这样一些说法,而对于传说中的历史进行记录也就只能如此了。根据近年来在长江流域发现的古先民遗址,那里的人们早在距今七千年前至距今五千年前就已经懂得种植水稻,这比黄帝的传说还要早得多。另外在福建、广东、云南等地发现的古先民遗址,也都不比黄帝的传说时代更晚。这说明《史记》作者将黄帝说成是我国各族人民共同祖先的说法未必科学,但是“黄帝”作为华夏民族的始祖在《史记》中得以确立,其意义是巨大的。李景星曰:“孔子删《书》,断自二典,详政治也;太史公史,始于五帝,重种族也,盖五帝始于黄帝,为我国种族之所自出。”从此黄帝便成了中华民族的一面旗帜,成为我国境内各族人民共同皈依的偶像,成为散居世界各地的华夏后裔们凝聚的核心。如果说在过去的两千多年里,这种凝聚力还主要是表现在我国国境之内的话,今后随着历史的发展,随着华夏子孙遍布在世界各地,随着我国在国际舞台所处地位的不断提高,那么这面旗帜、这种凝聚力所起的作用也就会显得越来越突出。

关于本篇作品的作者,据糅合了司马氏父子两代人共同思想的《太史公自序》看,司马谈原来的计划是“卒述陶唐以来,至于获麟止”,也就是上起唐尧,下至武帝元狩年间。而司马迁后来实际完成的情况是“述历黄帝以来至太初而讫”,也就是上起黄帝,下至武帝太初年间。即此而言,则本篇中有关尧、舜的部分可能是司马谈的原作,而黄帝、颛顼、帝喾三个人物的部分则肯定是司马迁后来所追加

精彩内文选读

北方强敌匈奴在汉初冒顿单于当政时达于鼎盛,长期为患于边。汉家创业皇帝汉高祖刘邦受困平城之辱笼罩汉朝君臣几代人。高后屈辱求和,忍受冒顿单于戏弄的狂悖书信,更是国耻。汉武帝太初四年(公元前101年)臣服大宛,威震西域,汉武帝下诏书布告天下,说:“高皇帝遗联平城之忧,高后时单于书绝悖逆。昔齐襄公复九世之仇,《春秋》大之。”这时汉武帝彻底击败匈奴,征大宛断匈奴右臂,匈奴远遁,漠南无王庭,汉朝扬眉吐气。但汉文帝时,黎民切盼休养生息,反击匈奴的条件尚未成熟。战争是综合国力的较量。综合国力的要素有三:政治力、经济力、军事实力。优越的政治力与经济力,可以持续作战,是取胜之根本。但阵前交锋,优越的军事实力是综合国力的核心要素。匈奴是马背民族,汉朝要制胜匈奴,要有足够的骑兵,边境要有足够的粮食储备。这些条件,汉文帝时尚不具备。《孙子兵法》说:“倍者守之,三者攻之,五者围之。”又说:“故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之。” 双方决战,实力相当,两败俱伤,一方实力三倍于敌,乃至五倍、十倍于敌,占有绝对优势,才可以用最小的代价获取最大的胜利。汉文帝时,综合国力强于匈奴,军事实力大体相当,汉朝防御有余而出击不足。汉文帝尊重实力,对匈奴高挂免战牌,在汉文帝四年(公元前176年)、汉文帝七年(公元前173年)、汉文帝后元三年(公元前161年),三次与匈奴和亲,先后与冒顿单于、老上单于、军臣单于等三代单于订立和亲条约,汉朝馈赠匈奴大量财物,汉宗室公主出嫁单于。但匈奴百约百叛,汉文帝三年(公元前177年),匈奴入寇上郡,丞相灌婴率领车骑八万五千击走匈奴。文帝十四年(公元前166年),匈奴十四万骑入寇朝那,杀北地郡尉孙卬,汉文帝派张相如等三将军击走匈奴,也曾一度要御驾亲征。汉文帝后元六年(公元前158年)冬,匈奴骑兵六万大入上郡、云中。

……

用户评价

这本书的语言风格是它最让我惊喜的一点。它避开了那种僵硬的、纯粹的学术腔调,也远离了过度煽情、流于表面的通俗化处理。它选择了一种充满古典韵味的、凝练而富有张力的文风。读起来,字句之间有一种节奏感和音乐性,特别是对古代礼仪和祭祀场面的描摹,那种庄严肃穆的气氛几乎要从纸页间溢出来。这种文字的“质感”使得阅读过程成为一种享受,即便在处理一些较为枯燥的早期社会制度的演变时,也能保持住读者的注意力。可以说,作者的文字驾驭能力,已经达到了能将历史的“骨架”赋予饱满“血肉”的境界,非常值得细细品味。

评分这本书对于后世文化影响的梳理,也是非常精彩的一部分。它不仅仅停留在人物生平的叙述上,更将目光投向了这位“人文始祖”的理念如何渗透和塑造了中华文明绵延数千年的核心价值观。作者巧妙地将传说中的教化、制度的创立与后世儒家思想的萌芽联系起来,形成了一条清晰的文化谱系。这种宏观视野的拉伸,让读者能够清晰地看到,那些看似远古的举措,如何在潜移默化中影响了我们今天的思维模式和伦理观念。它不是一本孤立的古代史书,而是一把理解中华文明基因图谱的钥匙,其意义非凡。

评分我印象最深的是作者对于“冲突与融合”这一主题的处理。任何伟大的开创者都不可能是一帆风顺的,书中对早期部族间的摩擦、内部权力斗争的描绘,展现了那个混沌初开的时代所蕴含的巨大能量和残酷性。作者没有将历史简单地描绘成一条笔直向上的进步之光,而是细致地勾勒出探索与试错的曲折路径。这种对历史复杂性的深刻洞察,使得人物的形象更加丰满立体,不再是高高在上的神祇,而是有血有肉、需要不断做出艰难抉择的领导者。它教会了我们,真正的开创,往往建立在无数次艰难的妥协和智慧的平衡之上,这种历史观的构建,非常有启发性。

评分说实话,一开始我对这种偏向“人物传记”的叙事抱持着一丝谨慎的态度,毕竟历史人物的解读空间太大了,很容易陷入主观臆断的窠臼。然而,这本书完全打消了我的顾虑。它的论证过程极为严谨,引用了大量看似不起眼却至关重要的旁证和出土文物作为支撑,让整个论述链条坚不可摧。作者处理复杂史料的手法堪称教科书级别——如何在尊重史料真实性的前提下,构建出流畅且引人入胜的叙事,这本书提供了一个完美的范例。它不是简单的稗官野史的拼凑,而是倾注了深厚学术功底和人文关怀的结晶。读起来,你不会觉得是在被动接受信息,而是在跟随一位博学的朋友进行一场深入浅出的学术探讨,既获得了知识,又享受了阅读的乐趣。

评分这部书的叙事笔触实在太细腻了,仿佛能让人身临其境地感受到那位历史巨擘的时代风貌。作者对细节的捕捉简直到了令人惊叹的地步,每一个场景的描绘,无论是宏大的战争场面,还是宫廷内部的微妙权谋,都处理得恰到好处,没有丝毫的拖沓或冗余。尤其是对于人物内心世界的刻画,那份深沉的忧虑、决断时的果敢,都通过极富张力的文字展现出来,让人对这位传说中的人物产生了前所未有的立体感和真实感。读完后,那种历史的厚重感久久不散,仿佛跟随作者的文字完成了一次穿越时空的对话,对理解那个遥远年代的社会结构和思想脉络,提供了一个极其坚实可靠的参照系。这本书的价值,绝不仅仅在于讲述了一个故事,更在于它为我们重构了一个鲜活可感的古代文明的起点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![阿司匹林传奇 [Aspirin:The Remarkable Story of a Wonder Drug] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12348758/5ae928beN74eba705.jpg)

![帝国的边界:罗马军队在东方 [The Limits of Empire: The Roman Army in the East ] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12348948/5ae028f5Ne25185c9.jpg)