具体描述

用户评价

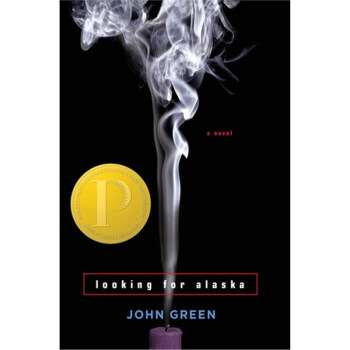

这本书的开篇就有一种让人沉浸其中的魔力,仿佛一下子就被拽入了一个充满青春躁动和哲学思辨的迷人世界。作者对细节的捕捉简直令人叹为观止,无论是那种夏日午后图书馆里漂浮的尘埃,还是几个年轻灵魂之间微妙的眼神交汇,都描绘得栩栩如生。故事的主角,那个初来乍到、带着一丝格格不入的局外人视角,引领我们穿梭于高中生活的喧嚣与内心的孤独之间。你仿佛能闻到那种陈旧书页的气息,感受到那种对“伟大意义”的渴望与迷茫交织的复杂情绪。叙事节奏的把握非常高明,时而像是急促的鼓点,推动着情节向前猛冲,时而又放缓成悠扬的慢板,让读者有时间去品味那些看似不经意的对话中蕴含的深意。那些在校园里被奉为圭臬的规矩、那些偷偷摸摸的聚会、那些关于自由与约束的无休止争论,都构成了那个特定时空中独有的、闪闪发光的群像。它不仅仅是关于成长的故事,更像是一份对“如何去生活”的初期探索报告,充满了未经打磨的真诚和令人心碎的脆弱。读完第一部分,你迫切地想要知道,这些年轻的生命将如何应对即将到来的、不可避免的转折点,那种对未知的好奇心被牢牢地抓住了。

评分如果要用一个词来形容这次阅读体验,那大概是“回味悠长”。它不像某些流行小说那样读完即弃,而是像一杯需要时间来沉淀的浓烈饮品,初尝可能觉得有些苦涩,但随着时间推移,其后劲和层次感会慢慢显现出来。作者在收尾的处理上显得非常克制和成熟,没有试图去填补所有的空缺,反而留下了一些必要的、值得反复揣摩的开放性。正是这种不完美和未解之谜,赋予了故事持久的生命力,让读者在合上书本很久之后,依然会不自觉地回到那些场景中去推演、去争论,甚至去质疑主人公的选择。它挑战了我们对“圆满结局”的传统期待,提出了一个更贴近现实的问题:生活就是由这些碎片、遗憾和不完美的爱所构成的。这种坦诚相待的态度,让它在众多关于青春、迷惘与探索的作品中,占据了一个独特而不可替代的位置。

评分文笔的精妙之处在于其语言的张力和画面感。作者似乎拥有一种将抽象概念具体化的魔法,读起来完全不需要费力去想象,场景便自动在你脑海中搭建起来,灯光、气味、声响俱全。譬如对某个特定地点的描绘,不仅仅是地理位置的交代,更是一种情绪的容器,承载着人物之间复杂的情感纠葛和秘密。语言的节奏感也极强,对话充满了火花,那种年轻人特有的机智和互相挑衅的边界感,被拿捏得恰到好处,读起来酣畅淋漓,让人忍不住想要大声朗读出来,体会那种语言碰撞的快感。但这种轻快的节奏之下,又潜藏着一种对时间流逝的敏锐感知。似乎每一个共享的时刻都带着一种“这是最后一次”的预示,让读者在享受当下美好的同时,也隐隐感受到那种注定要到来的告别。这种对“瞬间的永恒性”的捕捉,是这本书超越一般青春文学,提升到更深层次思考的关键所在。

评分这本书的魅力,很大程度上源于它对人性中那种“不完美”的深刻接纳。那些角色,他们绝不是教科书里定义的完美典范,反而充满了各种尖锐的棱角和自我矛盾。他们的决定常常显得鲁莽、冲动,甚至有些愚蠢,但这恰恰是青春最真实的面貌——一种在尝试中摸索边界的力量。尤其欣赏作者对“智慧”和“肤浅”之间界限的处理,那些看似玩世不恭的玩笑背后,往往藏着对世界最尖锐的洞察力。我特别喜欢那种将严肃的哲学探讨融入日常琐事的叙事手法,它使得那些宏大的命题——关于爱、失落、记忆——变得触手可及,不再是高悬于空的理论。阅读过程中,我数次停下来,不是因为情节需要,而是因为某一句台词像一把小锤子,精准地敲中了内心深处某个柔软的角落。它没有提供廉价的答案或安慰,而是鼓励读者去直面那种“不知道”的状态,去拥抱生活中的模糊地带。这种不回避痛苦的勇气,使得整本书的基调虽然带着淡淡的忧伤,但内核却是坚实而有力量的。

评分这部作品成功地建立了一个封闭而又自洽的世界观,在这个世界里,友谊和个人信念被推到了至高无上的位置。书中对“圈子文化”的描绘入木三分,它既是避风港,也是一种无形的牢笼。那些为了维护内部认同而做出的集体行为,以及随之而来的排斥与内耗,都展现了群体动力学的复杂性。我尤其欣赏作者如何巧妙地处理“失踪”这个核心概念,它并不仅仅是一个悬念的驱动器,更像是一个催化剂,迫使留在原地的角色们不得不重新审视他们所相信的一切,重新定义彼此的关系。这种突如其来的空白,暴露了他们在日常交往中的所有虚张声势和未说出口的真实情感。读到后期,你会发现,我们每个人在某种程度上都在“寻找”某个失落的部分,无论是外部的人、物,还是内心那个未被完全开发的自我。这种对“缺失感”的探讨,使得这本书具有了一种跨越年龄的普适性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![【中商原版】光晕系列:合集2[英文原版]"Halo Boxed Set II " pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1753580420/5965c590Nf3a8db1f.jpg)