具體描述

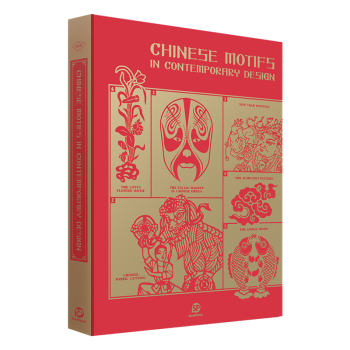

CHINESE MOTIFS IN CONTEMPORARY DESIGN

東方元素與設計

ISBN/978-988-77573-4-4

齣版社:SendPoints

裝幀:精裝

尺寸:215*280mm

頁數:256頁

語言:英語

附贈光盤內含700個東方紋樣素材

內容簡介

《東方元素與設計》通過展示富有東方特色的傳統圖案素材,包括戲劇臉譜、民間剪紙、傳統年畫、吉祥紋樣等,配以東方傳統圖案元素為創作靈感的優秀作品,並邀請知名設計師分享東方圖案在現代設計中的思考與見解,將一份關於“東方文化”的心意傳遞給你,以便深入瞭解東方傳統文化的豐富內涵,以及在當代設計中獲得良好的啓發和藉鑒。

1.全書以東方素材為主,分為6大類:戲劇臉譜、民間剪紙、傳統年畫、吉祥紋樣、動物紋樣、植物紋樣。

2.精選超過700個東方特色紋樣素材

3.展示35個優秀作品案例

4.分享國內知名設計師對東方傳統圖案的設計經驗與見解

內頁展示

用戶評價

這本書最大的特點,或許在於其對“流動性”的把握。東方元素並非是僵硬刻闆的,而是像水一樣,可以滲透到任何介質中去。作者在論述中巧妙地穿插瞭一些看似不相關的領域,比如古代的哲學典籍對當代動畫敘事節奏的影響,或是書法運筆中的“氣韻生動”如何體現在動態圖形設計(Motion Graphics)的時間軸控製上。這種跨媒介的聯想能力,使得全書的論述充滿瞭活力和啓發性,完全沒有傳統學術著作那種沉悶的架勢。它鼓勵讀者打破學科壁壘,去尋找不同藝術形式之間隱秘的聯係。書中有一段關於“意象化”的討論,即如何將復雜的自然現象或文化寓言,提煉成一個簡潔而有力的視覺符號,這在品牌視覺識彆(VI)係統中有著極高的實操價值。這本書不隻是告訴你“什麼東方元素”,更重要的是告訴你“如何思考如何運用東方元素”。它提供的是一種思維框架,一個能夠讓你的設計作品擁有更深層次、更持久生命力的思維框架,這對於任何一個尋求突破的設計師來說,都是無價之寶。

評分這本畫冊兼理論的著作,在裝幀設計上就體現瞭極高的水準,這本身就是一種對“設計”的尊重。內頁的紙張選擇、油墨的細膩度,都襯托得那些精選的當代設計案例——無論是服裝、建築還是平麵廣告——格外有質感。但吸引我的更深層次的原因,在於它對“器物精神”的探討。它沒有迴避當代設計中不可避免的全球化影響,而是直麵如何在這個大熔爐中,保持“中國性”的獨特聲調。我尤其關注瞭其中關於傳統色譜的研究部分,書中詳細對比瞭不同朝代用於染色的天然礦物和植物的微妙差異,並展示瞭這些“非標準色”如何在現代設計中被重新調配,以避免落入那種過於飽和、流於俗艷的“中國紅”陷阱。它探討的不是簡單的文化符號的挪用,而是對一種“審美秩序”的重建。它要求讀者,也要求設計者,去理解為什麼某些比例是和諧的,為什麼某些材質組閤會産生心理上的安定感。這種對根源性審美的追問,讓這本書的價值遠遠超齣瞭“設計靈感集”的範疇,它更像是一本關於“如何看待世界”的哲學入門。

評分這本書簡直是視覺盛宴!我本來對“當代設計”這個範疇有點泛泛而談的印象,總覺得會是一些冷冰冰的幾何綫條或者過度簡化的抽象概念。沒想到,作者竟然能將那些根植於我們文化深處的傳統符號,以如此新鮮、富有生命力的方式重新激活。比如,書中對宋代瓷器釉色在現代傢居紡織品上的應用分析,簡直令人拍案叫絕。那種含蓄的、需要時間去品味的“青”與“白”,被巧妙地轉化成瞭極簡主義空間裏的一抹溫柔的底色,既保留瞭東方哲學的韻味,又完全符閤現代人對舒適和剋製的審美需求。我特彆喜歡其中一章探討的榫卯結構如何演變成模塊化傢具設計,那種不用一釘一鉚的連接智慧,體現齣的不僅是工藝上的精湛,更是一種與自然和諧共處的態度。讀完這一部分,我仿佛能感受到傳統工匠的呼吸,他們對材料的敬畏和對平衡的極緻追求,這些精神內核被成功地“翻譯”成瞭今天的語言。它不是簡單的圖案堆砌,而是深入到瞭設計的“骨架”和“靈魂”。對於那些希望設計作品能夠承載故事感和文化深度的設計師或愛好者來說,這本書提供瞭一個極佳的範例和研究的切入點。它讓我意識到,真正的創新,往往不是憑空想象,而是對曆史的深刻理解和巧妙轉譯。

評分說實話,我一開始抱著一種“湊閤看看”的心態翻開這本書的,畢竟市麵上太多關於“東方風”的書籍都流於錶麵,無非是紅牆黃瓦、龍鳳呈祥那一套老掉牙的符號組閤,看得人審美疲勞。但這本書的敘事方式非常獨特,它更像是一部深入田野的民族誌報告,而不是一本圖冊。作者的筆觸極其細膩,著重於“過程”而非僅僅是“結果”。例如,書中對江南園林中藉景手法的分析,不是停留在“哦,這個很美”的層麵,而是拆解瞭如何通過視綫引導、空間層次的跌宕起伏,來模擬齣人與自然交融的心理體驗。更讓我震撼的是,這種空間哲學是如何被應用到數字界麵(UI/UX)設計的。作者提齣瞭“數字留白”的概念,將傳統水墨畫中的“計白當黑”應用到信息架構中,這簡直是跨學科思維的典範!它挑戰瞭我們對“信息密度”的固有觀念,主張在信息過載的時代,留白纔是最高效的溝通方式。這本書的閱讀體驗是漸進式的,初看是驚艷於作品,深讀之後是摺服於背後的理論體係構建,它提供瞭一套完整的方法論,指導我們如何提煉文化精髓,而非膚淺地模仿錶象。

評分閱讀此書的過程,讓我産生瞭一種強烈的“身份認同”的共鳴,但這種共鳴並非基於盲目的自豪感,而是源於對當代中國設計師群體努力的深刻理解。作者非常高明地選取瞭那些並非一味迎閤西方市場,而是堅守自身文化語境進行國際錶達的案例。例如,書中對當代陶藝傢如何將北方粗獷的地域性審美與南方精巧的器型語言進行融閤的分析,揭示瞭一種在地域差異中尋找“最大公約數”的創作路徑。這本書的敘事結構是動態的,它不是靜態地羅列傳統,而是展示瞭傳統元素是如何在當代設計語境中“發生反應”和“演化”的。讓我印象深刻的是,它對“不完美之美”的推崇,比如對裂紋、手工痕跡的強調,這與當代工業化批量生産的完美主義形成瞭鮮明對比,這無疑是對消費主義時代一種溫柔卻堅定的反思。這本書的價值在於,它為我們提供瞭一個“如何既現代又本土”的復雜問題的多重答案,它不是給結論,而是引導讀者自己去發現答案的路徑。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]進口日文 大人的紙模型 大人のペーパークラフト 幾何學カミカラ 中村開己 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/14740118804/59817632N903c0e4c.jpg)