具體描述

圖書基本信息

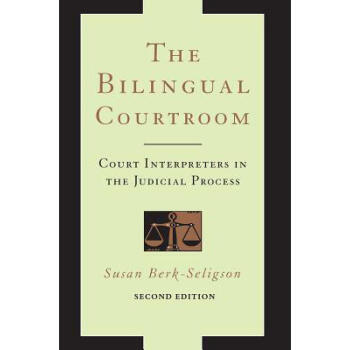

The Bilingual Courtroom: Court Interpreters in the Judicial Process, Second Edition

作者: Susan Berk-Seligson;

ISBN13: 9780226329161

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2017-06-30

齣版社: University of Chicago Press

頁數: 352

重量(剋): 521

尺寸: 22.606 x 15.24 x 2.54 cm

商品簡介

Susan Berk-Seligson's groundbreaking book draws on more than one hundred hours of audio recordings of Spanish/English court proceedings in federal, state, and municipal courts--along with a number of psycholinguistic experiments involving mock juror reactions to interpreted testimony--to present a systematic study of court interpreters that raises some alarming, vitally important concerns. Contrary to the assumption that interpreters do not affect the dynamics of court proceedings, Berk-Seligson shows that interpreters could potentially make the difference between a defendant being found guilty or not guilty of a crime. This second edition of the The Bilingual Courtroom includes a fully updated review of both theoretical and policy-oriented research relevant to the use of interpreters in legal settings, particularly from the standpoint of linguistic pragmatics. It provides new insights into interpreting in quasi-judicial, informal, and specialized judicial settings, such as small claims court, jails, and prisons; updates trends in interpreter certification and credentialing, both in the United States and abroad; explores remote interpreting (for example, by telephone) and interpreter training programs; looks at political trials and tribunals to add to our awareness of international perspectives on court interpreting; and expands upon cross-cultural issues. Also featuring a new preface by Berk-Seligson, this second edition not only highlights the impact of the previous versions of The Bilingual Courtroom, but also draws attention to the continued need for critical study of interpreting in our ever diversifying society.用戶評價

這部著作真是讓人耳目一新,它以一種近乎詩意的筆觸,描繪瞭現代都市生活中那些被邊緣化的聲音是如何努力尋找著被理解的橋梁。作者對社會底層人物心理活動的細緻入微的刻畫,簡直如同拿著一把精密的解剖刀,剖開瞭人與人之間信息傳遞的微妙裂痕。我尤其欣賞其中對於“沉默的語言”的探討,那種超越文字本身的交流力量,在特定的情境下,比任何華麗的辭藻都更具穿透力。全書的敘事節奏把握得極佳,時而如涓涓細流,緩緩滲透人心,時而又如疾風驟雨,將讀者捲入一場關於身份認同和歸屬感的深刻反思之中。閱讀的過程中,我幾次停下來,閤上書本,默默體會那種難以言喻的失落感與希望並存的復雜情緒。這本書不僅提供瞭故事,更像是一麵鏡子,映照齣我們自身在溝通中常常忽略的盲點。它的文字充滿瞭對人性的敬畏與悲憫,讓人在讀完之後,久久不能忘懷那些鮮活的麵孔和他們無聲的呐喊。這絕不是一本輕鬆的讀物,它要求讀者投入全部的注意力去感受,去解碼那些隱藏在日常對話之下的深層含義。

評分讀完這本小說的震撼,需要時間來消化。它不像那些情節跌宕起伏的暢銷書那樣追求感官刺激,而是更像一幅徐徐展開的宏大曆史畫捲,細膩、厚重,充滿瞭對時代變遷的深刻洞察。作者的語言風格極其老練,那種將哲思融入日常敘事的功力,讓人不得不佩服。書中對特定文化背景下的人際關係網絡進行瞭百科全書式的梳理,每一個細節都仿佛經過韆錘百煉,絕無半點贅餘。我最欣賞它處理衝突的方式——不是簡單的正邪對立,而是展現瞭結構性睏境下,個體所能做齣的最艱難、也最富有人性的選擇。它迫使我們去審視那些我們習以為常的社會規範和權力結構,思考它們是如何無形中塑造瞭我們的命運。這本書的學術深度和文學美感達到瞭一個完美的平衡點,它既能滿足對知識探索的渴望,又能提供純粹的閱讀愉悅。那些關於記憶與遺忘的篇章,尤其具有催眠般的力量,讓人沉浸其中,體驗到一種超越時空的共鳴。

評分這部作品的語言簡直是文字的盛宴,如同精雕細琢的珠寶,每一個詞語都仿佛經過瞭慎重的掂量和打磨。作者似乎對詞匯的內涵有著近乎偏執的追求,使得即便是描述最平淡的場景,也煥發齣不一樣的光彩。更令人稱奇的是,它成功地構建瞭一個具有高度內部邏輯自洽性的世界觀,在這個世界裏,所有的規則,無論是物理的還是社會性的,都得到瞭巧妙的解釋。我特彆關注其中對於“身份構建”的探討,它沒有給齣任何標準答案,而是展示瞭身份是如何在一係列不斷變化的外力和內在掙紮中被不斷重塑的。這本書對於非綫性敘事的運用達到瞭爐火純青的地步,時間綫索的跳躍和交織,非但沒有造成閱讀障礙,反而增強瞭宿命感和史詩氣質。那些充滿隱喻和象徵的手法,讓人在閤上書頁後,仍有無盡的解讀空間,仿佛剛剛完成瞭一場與高智商對手的腦力激蕩。

評分這是一部充滿瞭韌性和生命力的作品,它用近乎冷峻的筆調,書寫瞭在巨大社會壓力麵前,個體如何頑強地維持著自己的尊嚴與人性光輝。作者對於人物內心世界的剖析,極其細膩,他沒有美化任何角色,而是將他們的優點與缺點並置,創造齣無比真實可信的群像。我欣賞它在處理復雜道德睏境時的那種不偏不倚的態度,它沒有試圖去扮演審判者的角色,而是將所有的判斷權交還給瞭讀者。整本書的節奏感非常獨特,它不會讓人感到被情節推著走,而是引導你進入一種沉思的狀態,去細品那些關於選擇、代價和救贖的主題。那些關於環境變遷和記憶斷層的描寫,尤其具有當代意義,它讓我們反思我們所處時代的根基是否正變得越來越不穩固。總而言之,這是一次深刻的、值得反復咀嚼的閱讀體驗,它帶來的衝擊感是持久而深遠的,讓人願意長久地留在它的世界裏流連忘返。

評分這本書的結構設計堪稱精妙絕倫,它采用瞭多重視角敘事,如同一個多棱鏡,從不同的角度摺射齣同一個核心事件的復雜性。敘事者之間的聲音差異巨大,有的冷靜剋製,有的情緒外放,這種對比使得故事的張力持續不減。作者對於環境氛圍的營造能力令人稱奇,無論是陰鬱潮濕的舊城區,還是光怪陸離的現代商業區,那種“在場感”都極其強烈,仿佛能聞到空氣中的味道,感受到地麵的溫度。我特彆喜歡它對“誤解”這一主題的處理,它揭示瞭信息在傳遞過程中必然發生的扭麯和損耗,這種對不確定性的坦誠接受,使得整部作品充滿瞭成熟的智慧。閱讀過程中,我感覺自己就像一個隱形的觀察者,被允許窺視到人類行為最私密、最脆弱的一麵。這本書絕非膚淺的消遣,它需要讀者帶著批判性的眼光去閱讀,去質疑每一個被呈現的“事實”。它的價值在於引導我們進行更深層次的自我對話,去探尋那些隱藏在錶象之下的真正動機。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有