具体描述

用户评价

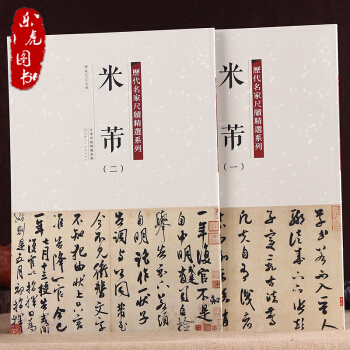

坦白讲,收到这本书的时候,我对“陈钝之主编”这个名字并不熟悉,所以一开始并没有抱太大的期待。名字也很长,显得有些…嗯,比较接地气,不像那种高高在上的学术著作。但是,当我在咖啡馆里,带着一点点漫不经心翻开这本书时,米芾那遒劲而又灵动的笔墨,瞬间把我拉入了另一个时空。这几篇尺牍,尤其是《中秋诗帖》,虽然字数不多,但却能感受到米芾在节日里的某种情怀,那种在诗句和笔画中流淌的思绪,仿佛触手可及。 我之所以对这本书赞不绝口,是因为它提供了一个非常难得的视角,去观察米芾的书法。我们通常看到米芾的作品,可能更多是经过精心创作的行书或行草,看起来非常讲究。但这些尺牍,更像是他在特定情境下,随性而为的创作。其中《海岱帖》给我留下了深刻的印象,字里行间的自然率意,那种不刻意雕琢的美感,让我觉得更加真实,也更加打动人。我经常会尝试临摹其中的一些字,学习他笔画的起收,学习他字形的欹侧,感觉自己离书法艺术又近了一步。

评分我必须承认,一开始,书名《历代名家尺牍精选系列:米芾(一二)陈钝之主编 元日帖中秋诗帖海岱帖吾友帖长至帖韩马帖》确实长到让我有点望而却步。但出于对米芾书法的喜爱,我还是下决心购买了。这本书的装帧和纸张都相当不错,给人一种沉甸甸的厚实感,仿佛握住了一段历史。 翻开书页,米芾那“刷”字法的精髓,那些看似狂放却又极其严谨的笔触,瞬间吸引了我。我尤其喜欢《海岱帖》,虽然我无法考证其具体内容,但字里行间那股扑面而来的雄浑之气,让人难以忘怀。我常常会花上很长时间,去临摹其中的每一个字,去体会米芾在运笔时的力量和速度。这不仅仅是对字形的模仿,更是对笔墨韵律和精神意境的追寻。

评分拿到这本书的时候,我承认,对于“陈钝之主编”这个名字,我并没有特别的了解,但米芾的大名,却是如雷贯耳。这本书的编纂,最让我惊喜的是它对米芾尺牍的选择。这些尺牍,虽然在古代可能只是寻常的通信,但经过米芾之手,便成为了流传千古的艺术珍品。 我尤其喜欢《元日帖》,那是一种在新年伊始,笔墨间透露出的某种心境。让我印象深刻的还有《韩马帖》,虽然篇幅不长,但字里行间传递出的那种关切,那种不经意间流露出的情感,都让我觉得无比真实。这本书不仅仅是书法作品的汇集,它更像是打开了一扇窗,让我们得以窥见米芾这位艺术巨匠的日常生活和精神世界。我常常会反复揣摩其中的笔法,尝试去理解他为何这样下笔,为何选择这样的字形,这种过程,让我觉得自己在书法学习的道路上,又前进了一大步。

评分这本书的装帧设计,给我的第一印象是朴实无华,没有那种华丽的封面,也没有过多的修饰。当我打开一看,才发现里面的内容是多么的精粹。米芾的尺牍,本来就是书法史上的瑰宝,能够将这些珍贵的墨迹汇集在一起,而且是以如此清晰的、便于临习的形式呈现,这本身就是一件功德无量的事情。我特别喜欢《吾友帖》,虽然我无法了解其中“吾友”的具体身份,但字里行间流露出的那种真挚的情感,却能跨越千年的时光,触动人心。 在翻阅过程中,我发现这本书的编排也十分用心。每一篇尺牍的旁边,都附有详细的释文和一些简要的背景介绍,这对于我这样的普通爱好者来说,是非常有帮助的。我不再需要花费大量的时间去查阅资料,就可以对每一篇尺牍有一个初步的了解。更重要的是,这些尺牍展现了米芾书法风格的多样性,既有他成熟期的严谨,也有他晚期的挥洒。尤其是在《长至帖》中,那种动态十足的笔势,那种字里行间的气韵,让我为之惊叹。

评分说实话,最初吸引我的是“米芾”这个名字。米芾的书法,在我心中一直有着独特的地位。他的“集古字”功力深厚,但又不是死板的模仿,而是融会贯通,形成自己独特的风格。这本书能汇集他不同时期的尺牍,对我来说简直是挖到宝了。我尤其对《韩马帖》感兴趣,虽然我无法确切知道帖中所述的“韩马”具体是何,但字里行间透露出的那种关心和询问,那种不经意的笔触,却让我感受到了前所未有的亲切。这不像是在欣赏一件件冰冷的艺术品,更像是在阅读一段段鲜活的过往。 通过这些尺牍,我仿佛能看到米芾在案前,笔墨挥洒,思绪流转。他写给友人,可能是在商议要事,可能是在分享近况,也可能只是简单的问候。而这些看似简单的日常交流,却因为他独特的笔法,而变得熠熠生辉。我经常会反复地翻阅,有时候只是看他一捺的飞扬,有时候是点画的顿挫,总能在其中找到新的体会。这种反复的琢磨,让我对米芾的书法有了更深层次的理解,也让我看到了书法艺术在日常生活中的实用性和生命力。它不仅仅是装裱起来的范本,更是流淌在时间中的活水。

评分这本书给我的惊喜,在于它提供了一种非常“零距离”的书法学习体验。不同于那些印刷精美的碑帖,这本书更像是将米芾的真迹,直接呈现在我们面前。我记得我第一次仔细研究《长至帖》的时候,被其中那些看似随意的点画所震撼。米芾的书法,就是这样,表面上看起来不拘小节,但每一个笔画的背后,都蕴含着深厚的功力。 我特别欣赏本书在细节处理上的用心。比如,对于每一篇尺牍的字迹,都进行了高清晰度的影印,让我们可以清楚地看到纸张的纹理,甚至是一些细微的墨迹飞白。这种细致入微的处理,让我觉得自己在与米芾进行一场跨越时空的对话。通过这些尺牍,我不仅学习了米芾的书法,更重要的是,我看到了书法艺术是如何渗透到古人生活的方方面面,它是多么的自然和充满生命力。

评分这本书初拿到手,我心里其实是有点打鼓的。名字太长了,又加上“一二”两个字,总觉得内容会有些庞杂,像是把很多零散的东西硬塞在一起。而且“陈钝之主编”这个信息,我当时对这位主编了解不多,所以对编纂的水准也心里没底。但当翻开第一页,看到那一行行隽秀的墨迹,感受到古人通信时的那份温润和雅致,我的顾虑就消散了大半。 这里收录的尺牍,虽然都是出自米芾这样的大书法家之手,但它们并非只是单纯的字迹展示。每一篇尺牍背后,都承载着一段故事,一种情感,甚至是那个时代文人交往的缩影。我特别喜欢其中的《元日帖》,虽然篇幅不长,但你能从中窥见米芾在新年伊始的某种心境,也许是对新一年的期许,也许是对旧岁的感怀。更重要的是,通过临摹或欣赏这样的尺牍,我能更深入地理解米芾的书法风格是如何在日常的书写中自然流露的。他那种“刷”字法的意趣,那种潇洒不羁却又自有法度的笔意,在这些尺牍中得到了最生动的体现。我常常会对着其中一字一画揣摩,试图去体会他下笔时的力度、速度和情感倾泻。这不仅仅是学习书法,更是与古人对话,感受他们留下的温度。

评分读这本书,我最大的感受就是那种“亲切感”。虽然米芾是赫赫有名的大书法家,但这些尺牍,却让我们看到了一个更加立体、更加真实的米芾。它们不像那些刻意为之的碑帖,更像是他在生命中某个瞬间的随手拈来。我尤其喜欢《元日帖》,字形并不一定是最工整的,但那种洒脱自在的气韵,却让我觉得无比动人。 这本书的价值,在于它让我们看到了书法在生活中的应用。这些尺牍,本身就是古代文人之间交流的工具,它们承载着信息,也传递着情感。通过这些尺牍,我不仅学习了米芾的书法,更重要的是,我感受到了古人那种质朴而又真挚的交往方式。例如,《中秋诗帖》中,寥寥数语,却饱含着浓浓的诗意和节日的问候,这种跨越时空的连接,让我觉得非常温暖。

评分第一次捧起这本书,就被它厚重的质感所吸引。书名虽然稍显冗长,但当我看到“米芾”二字时,我知道我不会失望。这本书的呈现方式非常直接,没有过多的旁白和导读,就是赤裸裸地展示米芾的尺牍精品。这反而让我觉得更加纯粹,更能直接地感受到米芾的书法魅力。 我特别钟爱《吾友帖》,字里行间流露出一种深厚的情谊,即便是在短短的几行字中,也能感受到米芾与友人之间那种心有灵犀的默契。我常常会对着这些字,想象着米芾当时写下这些字时的情景,那种笔尖在纸上沙沙作响的声音,那种墨迹缓缓晕开的瞬间,仿佛都回荡在耳边。这种沉浸式的体验,让我对米芾的书法有了更深的理解,也让我对古代文人之间的交往有了更直观的认识。

评分当我看到这本书的标题时,我承认,我曾对“陈钝之主编”抱有一丝好奇,同时也对“一二”这种标注感到有些困惑。然而,当真正翻阅这本书时,一切疑虑都烟消云散了。米芾的尺牍,本身就是金石学的宝藏,更是书法艺术的璀璨明珠。这本书将米芾这些平时难以得见的尺牍,以如此清晰、精致的版式呈现出来,实在是一件令人欣喜的事情。 我最欣赏的是,本书不仅仅是简单地展示字迹,而是通过这些尺牍,让读者能够窥见米芾在日常生活中的书写状态。例如,《韩马帖》中,那些看似随意的笔画,却蕴含着深刻的情感和意趣。我常常会对着这些字一遍遍地揣摩,试图去理解米芾下笔时的心境,去感受那种“不激不厉,风规自远”的韵味。这种研究方式,让我觉得书法不仅仅是技巧的堆砌,更是情感的抒发和个性的展现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有