具体描述

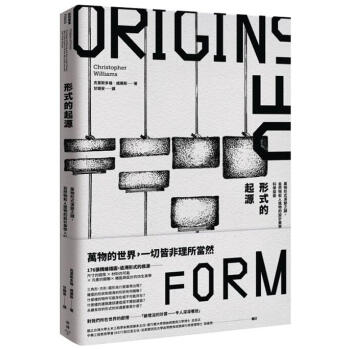

形式的起源:萬物形式演變之謎,自然物和人造物的設計美學×科學探索

作者:克里斯多福.威廉斯(Christopher Williams)

譯者:甘錫安

出版社:臉譜

出版日期:2015-08-27

語言:繁體中文

定價:

ISBN:9789862354568

叢書系列:

規格:平裝/雙色/ 144頁/ 18cm×25.5cm

出版地:台灣

_____________________________________________________________________

内容简介

176幅精繪插圖,探索一切形式的根源

一部結合設計、自然、科學的萬物形式演化史

萬物的世界,一切皆非理所當然————

尺寸的極限×材料的可能×元素的關聯×機能與設計的仿生美學

三角形、方形、圓形為什麼最常出現?

雞蛋的形狀和雨滴的形狀有何關聯?

什麼樣的物件可能存在或不可能存在?

什麼樣的建築應該建造或不應該建造?

永續長存的形式的共通要素是什麼?

◎自然的物、人造的物,各種各樣的物如何成為今日的形式?

無論是一個原子在大氣運動中的路徑,或者工匠工具的演變,

或是森林中、河岸邊一棵樹的生長,

都有其形式的成因和變遷發展的故事。

透過「形式」的演化,一切事物有了連結。

鍛鐵與茂盛生長的樹有相似之處,鐵橋與兀鷹中空的翅骨相仿,

植物葉片生長的形式與鹿角的曲線形狀相近。

在綿長的時間尺度中,動物植物、液體固體、山脈地景、玻璃鋼鐵……

一個物件該有多大多小、什麼樣的材料可以做出怎樣的物件、

物件的形式與它的機能及它的設計之間的關係是什麼、

一個物件的使用會如何改變物件本身、哪些定律影響物件的發展,

種種問題都有了最適解答。

本書以「形式」為中心,探索萬物形式的根源和演化,

包羅領域含括設計理論、力學、結構和材料領域、地質學、生物學、人類學、古生物學、形態學。

清晰易讀的闡釋說明、流暢優美的敘事、精繪細製的美麗插圖,

帶領讀者領略這個充滿魅力的主題,開闊視野,

而我們也能知道我們的世界如何成為今日的樣子。

◎對我們所在世界的獻禮————「被埋沒的珍寶……令人深深著迷」

樹木高度受哪些因素限制?大型船隻或辦公大樓為何比小型船隻或一般大樓效率更高?人類的胸廓與飛機、野牛與懸臂橋之間有何共通點?我們應該如何規畫,讓物件不會因使用而磨損,而且越用越好?本書作者提出對三度空間形式最具影響力的八種基準,分為八大主題,每個主題各構成一章,以完全不同的角度探索各種形式從何而來、往何處去,並仔細觀察及比較自然生成的產物和人工製作的物件。

本書激發讀者開始觀察周遭環境,拋開以往對人類環境中的形式演變的成見和漠不關心,並告訴讀者更好的設計方式。作者以實際且直截了當的筆觸,搭配特別為本書繪製的精美插圖,提供關於「形式」的整體知識和了解。

對學生、設計師、建築師來說,本書是價值非凡的作品;每一個關心自己所在世界的人,也可藉由本書踏入這個令人著迷的主題。

作者简介

克里斯多福.威廉斯(Christopher Williams)

畢業於紐約普瑞特藝術學院(Pratt Institute),後就讀海德堡大學,安提亞克學院(Antioch College)設計理論博士。

教授設計理論多年,並撰寫許多相關文章,曾於多所院校教授設計和建築,包括加州大學洛杉磯分校、克里夫蘭藝術學院、加拿大亞伯達大學(University of Alberta)、康乃爾大學設計暨環境分析系,亦於洛杉磯南加州建築學院(Southern California Institute of Architecture)授課。

另著有《必需品的工匠》(Craftsmen of Necessity)一書。現居加州大蘇爾(Big Sur)。

目录

前言

1形式與物質

原子的一生

物質的三態:氣態、液態、固態

時間和萬物的漸變

均化的過程:由高到低和由熱到冷等

細胞:由內部發展

晶格結構:由外部發展

脫水、腐朽、侵蝕、磨損、氧化

磨損的成因

表面:近距離與遠距離觀察

材料的特質

紋理、木材和鍛鐵

新材料的製造和形式

2壓桿與拉桿:結構元素

經濟性的必要:以最小成本獲得最大效益

決定形式的力:張力、壓力、彎曲、剪力、扭轉

張力結構:輕盈又有柔性

壓力結構:沉重而堅實

動物的身體結構

鳥類:結構統一性的傑作

細緻的人類結構形式

三角形、球形和圓頂

未來的結構:透過柔性提供強度

3尺寸

相對量和絕對量

極大和動態相似性定律

大與小的生命模式

功和運動:尺寸的優點和缺點

人造的建物和尺寸

4機能的形式

形隨機能但永遠追趕不上

市場中的選擇過程

專門化:高度適應的形式

傳統:滿足機能需求的阻礙

多功能:通用的形式

形式、機能和經濟性,為何某些形式歷久彌新?

跨機能主義:滿足某一需求但不利於另一需求

貫機能主義:整合互相對立的需求

機能、時間和變化――萬物都會經歷以下過程:

平衡:在某段時間內維持不變

動態:必然發生的改變

創造:舊蛻變成新

5世代:來自過去的影響

最初的工具

發現、發明和影響的順序:

原發突變:經調整的初發現

自由突變:改良新的發現

替代:物質的改變

交叉突變:借用概念

獨立發現vs.科技擴散

真正的創造:產出以往不存在的事物

擴散的終結與跨社會知識的開端

近親繁殖和遠親繁殖得來的知識

從獸力到機械力

剩餘形式:變化後的殘餘

6生態表現型效應:環境中的形式

形式在個別環境中透過使用、生長和發揮機能所產生的變化

工匠的產品獨特性

工作坊和磨坊:較為一般化的生產

工廠系統、大量生產、分工、標準化和互換性

製造過程只是開端:出自使用者的產品

7目的論:世界一家

物質世界概觀:萬物對相同法則的反應

統一化原理的視覺化檢視:

費布那西數列

黃金分割

對稱

流線

空間分割

120度交叉

緊密堆積

六角網

8機率與非理性

機率的影響

就機率而言不存在但應該存在的事物

理論家的地景:產品歷經起伏通過高山和深谷地形的淬鍊不斷演變,受機率影響,最後抵達適用的顛峰

精彩书摘

◎原子的一生

一輛汽車正高速行駛,在騷亂吵雜的引擎室中,一個氫原子受倉促雜亂的大批氣態化合物、混合物、分子和自由原子驅策,從通氣管離開邊充電邊冒著氣泡的汽車電瓶。一陣強風吹來,這個氫原子很快被帶到州際公路旁的鄉間空氣中。這個原子剛由汽車電瓶內的氫氯酸化合物釋出,從前一次的自由狀態到現在總共只有兩年。那輛汽車很快就不見蹤影,這陣風把這個原子吹到牧場上空,在距離地面6公尺的高度向西飄去。不到幾秒鐘,又有兩個原子同時碰上這個氫原子,立刻結合成分子,氫原子的自由狀態很快宣告結束。與它結合的兩個原子之一是氫原子,另一個是氧原子,它們結合形成的新分子則是水分子。這個新分子乘著午後熱流盤旋而上。

這個季節很乾燥,空氣中的水粒子和分子很少。儘管同類稀少,其他水分子仍然乘著向上的浮力彈跳,彼此接近到一定距離時立刻結合在一起。分子與分子結合,新的分子團變成可分辨的水滴,安靜地漂浮在一片紫花苜蓿上空300公尺。太陽下山,空氣溫度降低,水氣慢慢聚集,水滴變得越來越大,無法繼續飄浮在空中,因此落了下來。

第二天清晨,含有這個氫原子的一滴露水出現在紫花苜蓿葉上,這滴露水很快吸收其他水粒子,最後滾落地面。白天溫度越來越高,草地表面附近的水氣多半分解成水蒸氣後飄散開來。不過,包含這個氫原子的水分子已經滲入土壤。它在這裡停留了三天,但後來附近一株紫花苜蓿的根毛穿過土壤微粒間的氣穴,接觸到它。根毛尖端細胞以直線脈衝的方式增生,每個細胞可讓根毛前進0.25毫米左右。根毛接觸含有水氣的土壤,很快吸收了這個分子。

五個小時後,這個氫原子在各種簡單和複雜化合物之間進進出出,通過總長2.5公尺的汁液傳導管,最後進入擁有6個碳原子、6個氧原子和另外11個氫原子的黏稠液態化合物分子,這種化合物稱為葡萄糖。這個氫原子所屬的分子位於從植物頂端數下來第三片葉子的末端邊緣。這株紫花苜蓿體型大卻不怎麼健康,長在這片草地最南端的角落。

時序由7月進入8月再進入9月。這株紫花苜蓿經過採收、乾燥、捆紮後,存放在倉庫裡。次年2月,一頭母牛吃下這株紫花苜蓿的葉子。這個氫原子被母牛吞進肚子後的幾小時內,歷經消化、吸收、循環、分配和利用等一連串化學過程和活動後重獲自由,並再度被吸收。當天午夜,這個氫原子牢牢地嵌入化合物,進入乳牛側腹毛皮內剛生成的毛囊壁。牛毛在冬季增長,春季脫落後掉在牧草地的泥巴中。太陽、溫暖、水氣和細菌使牛毛再次腐化,接著又來了一陣風,把這個重獲自由的氫原子帶到倉庫上空。

生命短暫,所以這些插曲十分短促。然而,岩石往往能保有一個原子數十億年之久。必須處於不斷改變的地表環境下,原子才會展開旅程。在地表下方數千公尺處,原子能快速獲得自由的機率非常小。

原子是決定材料本質的最小單位,材料的特性則取決於原子結構。原子是元素的基本構件。原子非常堅實,可承受熱、化學反應和電荷等各種衝擊而毫髮無傷。大多數原子十分穩定,可存活無數年月,有時會單獨漂浮在太空中。有些原子不容易和其他原子結合,所以單獨存在的時間較多。碳和氧等容易結合的原子可能在無限多種材料中進進出出,歷經反覆地生長、衰變後再生長。材料形成之後,存在一段有限的時間,最後分解毀滅,原子繼續四處遊走

◎脫水、腐朽、侵蝕、磨損、氧化

生物和礦物一旦產生,衰退過程隨之開始,最後死亡和脫水、在太陽和風的作用下腐化及溶解。我們可以看到萌芽及擴展、生長和聚集到靜止,最後物質毀壞。這些衰退力對形式的影響與生長力不相上下。從生長過程開始到它結束之前,退化就已經開始,因為老化和退化一開始便已存在。強風捲起沙子、吹去岩石微粒、侵蝕木材及吹乾樹脂和油,使生物表面乾縮龜裂,無生物表面出現凹痕及變得圓滑。海洋與河流持續柔和地流動,磨耗花崗岩並使鐵生鏽。雨水溶解及侵蝕山坡的效率和破壞榆樹葉一樣。太陽、昆蟲、動物、火、腐壞及冰等因素,破壞化學、熱、壓力、時間及生命所產生的物質。脆弱的物質需要維護,否則壽命不長,龐大的物體壽命較長,但其表面和形式可能透露其緩慢的死亡過程,這些衰退形式和生長形式一樣都可以明確地分類。

有機物脫水可形成許多種我們熟知的圖樣。新生長的物質將容器填充到最大限度,外皮因而緊繃,但光滑外凸的生物表面必須持續膨脹,才能維持簡單形式,不過這是不可能的。對生長的渴望逐漸消退,如同洩氣的氣球,主幹不再使生長持續時,外皮隨之變得鬆垮。乾的豌豆和果肉形成挑戰極限的複雜質地,但現在由內部開始收縮,在拉伸的表面留下皺紋。表面隨生長而擴張,內部物質減少時則收縮而形成皺褶,卻不會縮小面積。表面變得鬆弛,不再與內部包裹的物質貼合。新鮮梅子表皮薄而細緻,緊繃的薄膜富有光澤。脫水之後,表皮出現細微的皺紋,開始浮現在梅子表面。如果持續乾燥下去,表皮進一步鬆弛皺縮,最後變成厚實、強韌和複雜的形式:梅乾。水果和蔬菜的乾燥過程與動物的老化和死亡大致相同,連池塘縮小時表面薄膜的聚集現象也是如此。以上這些脫水過程主要是水分從物體內部穿透表面散失到外部。

生物形式由內部增生,將表皮向外推,並由內部退縮;無生物形式完全相反,由外部增長,並由不知名處縮減,最後形成的形式迥異。風、水、雪和冰等侵蝕因素,通常沒有岩石、鋼鐵和地球等受到侵蝕的物質那麼堅硬。

移除通常需要很長的時間,因為這類因素每次只能減除少量微粒物質。梵蒂岡有一尊聖彼得銅像,七個世紀以來,許多信徒親吻過這尊銅像。單單只是嘴唇和手接觸,就使這尊銅像的右腳出現深深的凹陷。長長隊伍中的每個信徒離開銅像時,虔誠的嘴唇和手指上都帶走幾個金屬粒子。同理,當風和水吹過堅硬的岩石懸崖時,也帶走少量微粒。

發生磨損的材料如果質地均勻,這類細微的移除過程將形成非常光滑的表面,就像先前提過鹽晶體在水中變得光滑一樣。這個過程在更大的尺度中同樣成立,例如波浪拍擊使大卵石逐漸變得平滑,以及風和水使古老山丘變圓等。均勻的砂質海岸線如果正對盛行風,侵蝕作用將使海岸成為直線。池塘表面冰層融化成水時,表面會十分寧靜平滑。

承受侵蝕的材料表面如果質地不均,會造成不均勻的形式。花崗岩和軟質黏土構成的海岸線緩緩受到侵蝕後,形成複雜的海岸、海灣、半島和島嶼。半島和島嶼是大卵石,海灣和入海口則由易受侵蝕的物質所構成。被雨水侵蝕的碎石海岸是山脊、尖峰和深溝的蝕刻表面。有些礫岩因為軟硬材質受壓擠的速率不同,所以充滿彎曲的凹洞和突起。粗晶質花崗岩在風蝕下顯得粗糙,原因是晶體間的黏結物質很早就消失,只留下粗糙的晶體。生物死亡後,耐久程度較高的有機物質通常會歷經相同的腐化過程。木材和骨骼受風吹日曬多年之後,由表面的波紋和漩渦可看出其軟硬紋理。

◎新材料的製造和形式

現代材料更需要充分了解,因為在大量生產下,錯誤往往不只發生在單一產品,而是會大量出現。現代物質通常比較複雜,處理方法規模較大,也比較精密。鍛鐵現在很少使用,但鐵匠這個行業已經轉型。材料由鐵換成鋼,產品由雪橇滑槽變成汽車車身,鐵鎚敲打則改由沖壓機代勞,不過金屬仍然會流動,鋼的流動能力將人類帶進鐵器時代。

2萬噸沖壓機以時速85英里下壓,將兩個形狀相同的模具和中間的鋼片壓在一起。在下壓的那一刻,陽模的前端曲線碰撞準備塑形的材料,鋼片出現皺褶,變形下陷,皺褶逐漸擴大並擴散到整個表面。起伏變小,但數量再次變多。接著兩片模具接觸起伏的高低頂點,使起伏變平,壓下後湧出的金屬分子再度流動,讓體積平均分布,成為平滑而有曲線的厚度。冷的金屬也會流動。模具分開,新的汽車引擎蓋已經完成,準備噴漆。一塊長8英尺、厚4英尺的火紅鐵塊在沖壓機中來回移動,最後變成長數百英尺、厚僅1/16英寸的鋼片。

在各種現代材料中,塑膠一向是個謎。可惜的是,設計者和生產者目前選擇及運用頻率最高的特性,是塑膠能模仿成本高的傳統材料。

以下兩段文字描述的狀況完全相同。第一段是我們眼中的樣子,第二段是實際狀況:

客戶坐在午餐檯前,坐著深黑色的皮革吧台椅。他的手肘靠在擦得發亮的櫻桃木吧台上,手指伸向鑲著黃銅帶的小橡木桶中的花生,再舉起有缺口的水晶玻璃杯啜了一口。他後面是花樣複雜的拼花地板,一路延伸到彩繪玻璃窗前。頭頂上方是手工劈成的橡樹屋梁,橫越以石灰粉刷的天花板前方。黑色的塑膠電話位於吧台後方。

客戶坐在午餐檯前,坐著塑膠假皮和泡棉做成的吧台椅。他的手肘靠在亮面櫻桃木紋纖維板吧台上,手指伸向貼著真空鍍膜聚氨酯飾條的高密度木紋聚丙烯桶中的花生,再舉起射出成形透明苯乙烯杯啜了一口。他後面是木紋乙烯地板,一路延伸到琥珀色的壓克力玻璃板前。頭頂上方是高壓成形木紋氨酯梁,橫越石紋天花板前方。黑色的塑膠電話位於吧台後方。

這些描述中只有電話的材質完全符合事實,因為電話沒有傳統材質需要模仿。在這個充滿模仿和造假的場景中,所有外觀和形式都做得維妙維肖。我們通常必須動手觸摸材質,才能解開疑惑。黏上去的氨酯橫梁看起來當然很像真的。因此我們碰到了一個問題:如果能達到想要的效果,橫梁的真實程度有那麼重要嗎?答案有一部分在於工匠們對於使用的材料有一定的信任,因此會不屑於其他材料,另一部分則是材料的潛力尚未被發掘和深入探討。

塑膠已經成為十分優越的仿製材料,因為它可以做得像木材或鋼鐵、黃銅或皮革。塑膠通常比它希望模仿的材質更好用。但不誠實地運用塑膠所造成的最大問題不是使它看起來像其他材料,而是忽略它本身複雜的特質。塑膠和天然材質同樣有自己的一套規則,就是決定其品質的生產配方。

全世界有五分之一的人口穿著塑膠鞋。在數十個國家中,窮人只要花幾分錢就能買到白色的聚丙烯拖鞋。在某個生產過程中,只要一次射出成形就可完成鞋底、鞋帶和扣件。塑膠製品在各種狀況下都比皮革耐用,也比其他材料更容易複製。塑膠可以仿製其他材料,其他材料卻不具有塑膠的所有特質。如果角色互換,塑膠是天然物質,被古代人開採出來,但現在已經相當稀少,而青銅則是剛問世的新材料,而且產量充沛,那麼製造廠商很可能會試圖把青銅做得像塑膠,最後發現困難重重。

不論人類是否加以運用,紙、玻璃、沙、煙和其他物質都具有獨特的性質。天然物質不僅各不相同,例如木材和石材,同類物質中也存在許多個別差異。每棵樹都和其他樹木不同,而一棵樹的樹幹和大樹枝也不一樣。樹根彎彎曲曲,樹幹的外側則是柔軟的木料。心材比較堅硬,枝木非常強韌,因為樹木為了讓長長的樹枝橫向生長,必須提高強度。

作用在任何構造上的力隨位置而大幅變化,可活動的結構尤其明顯。某些部分需要柔性,有些則需要剛性。飛機鋁質翼梁的成分從頭到尾完全相同,不過兩端與中央承受的荷載差別極大。自然界中各種動物長骨骼的荷載分配極佳,但是航空工程師目前尚未解決這個結構問題。大多數動物的腿部兩端必須有柔性,而中央部分則需要較大的剛性。概略地觀察骨骼結構,可看出柔性逐漸轉變為剛性。無生物也有符合這項理論的類似結構。實心玻璃棒剛性很高,彎曲時容易斷裂,但以等量玻璃做成細絲再編成繩索,就可兼具玻璃棒的抗張強度和柔性,打成繩結也不會斷裂。正因如此,接近骨骼末端的骨小梁可提供富於柔性的支撐,越接近長骨骼的中央部位,柔性越小並逐漸轉變為剛性。

結構是運用地球上的材料抵擋環境作用力的最佳組合方式。另一方面,結構是最直接的形式決定因素。

◎製造過程只是開端:出自使用者的產品

生態表現型效應對設計者和製作者,以及使用那些產品的人,有何價值?如果產品可以隨使用而改良,設計者必須完全了解產品的使用環境,這點極難做到。較大的功能需求可透過市場分析進行研究,但要針對個人市場設計產品,則必須讓使用者參與設計過程的最後幾個階段。

我們是否可能把改良因素融合到產品設計中?現在我們已經注意到使用者造成的某些簡單改良。鞋子離開鞋店之後會越穿越舒適,菸斗使用多年後會變得更好用,捕手手套也會越用越順手。造景必須等待一段時間才能變成規畫中的樣貌,葡萄酒、乳酪和許多工具同樣是時間越久越好。

許多自然設計中包含了改良因素。有生命的材料通常隨應力和磨損而變得更好看,無生物和無機物不會。經過重度使用,鞋底會越來越薄,我們的腳底越來越厚。動物的組織和骨骼則可自我修復和更換。

動物骨骼並非永遠不變,而是不斷地去除(蝕骨細胞)和增添(成骨細胞)。由於作用於骨骼的力和荷載在成熟期出現變化,重量增加及活動隨時間改變,或者姿態因年齡或意外事件而改變,骨骼都會逐漸改變位置,以因應荷載變化。骨骼的紋理隨作用力而「拉長」,骨骼隨荷載狀況隨時變化。無論是否有這項需求,人類的身體結構都必須隨時可以承受最大荷載。

下面是人類設計在環境影響下變得更好的另一個例子。一位頂尖建築師在市中心綠地建造數棟大型辦公大樓。大樓完工後,造景人員詢問建築師如何配置大樓間的人行道。建築師回答:「不用急,只要在大樓之間種滿青草就好。」造景人員照著做了。夏末時,行人已經在新生的草坪上踩出一條條的走道,這些走道不只是大樓與大樓之間,也有的是大樓通向外面的走道。可以發現每條走道都是兩點之間的最近路線,轉彎處也不是直角,而是比較平緩的曲線,路寬也能滿足行人需求。到了秋天,建築師只需在走道鋪上路面就宣告完成。那些走道不僅設計美觀,而且全然反映使用者的需求。此外,這裡完全不需放置「請勿踐踏草皮」的標誌,因為這裡的人行道已經是距離最短的捷徑。

如果經由使用、摩擦和修理造成的改變是無法避免的,那麼改變本身就可用來改良。如果可以考量這樣的改變,使設計的產品越用越好而非變壞、摩擦只有磨合而不造成磨損,這樣的產品自然令人滿意。

用户评价

这本书真是让人脑洞大开!读完之后,我对事物的存在和演变有了一种全新的理解。作者克里斯多福·威廉斯似乎有一种魔力,能将那些看似抽象、深奥的哲学和物理概念,用一种非常清晰、引人入胜的方式呈现出来。比如,他对“形式”的探讨,不仅仅停留在表面的形状,而是深入到事物内在的结构、相互关系以及它们是如何在时间长河中不断自我调整和重塑的。我特别喜欢他描述宇宙万物如何通过不断地试错和适应,最终形成我们今天所看到稳定形态的过程。那种感觉就像是,我们习以为常的自然法则,其实背后隐藏着一个更为宏大、更具创造性的演化机制。书中不乏严谨的逻辑推演,但同时又充满了诗意的想象力,让人在知识的殿堂里徜徉时,也能感受到一股扑面而来的生命力。阅读过程中,我时常会停下来,反复咀嚼那些精妙的比喻和论证,仿佛推开了一扇通往更高维度思考的大门。这本书绝对不是那种读完就束之高阁的工具书,它更像一位智者在你耳边低语,引导你重新审视你所处的世界。

评分说实话,刚开始翻开这本书时,我还有点担心内容会过于晦涩难懂,毕竟涉及到“万物形式演变之谜”这样的宏大主题。但出乎意料的是,作者克里斯多福·威廉斯成功地将复杂的理论,转化成了一种富有画面感的体验。他的论证过程如同解谜,充满了层层递进的惊喜。比如,书中对“自组织临界态”的描述,让我对看似随机的自然现象背后所蕴含的规律性有了更深的体会。这不是一本可以快速浏览的书,它需要你沉下心来,与作者进行一场深度的思维对话。每读完一个章节,我都感觉自己的思维“升级”了一次,被迫跳出固有的认知框架去重新审视那些日常生活中被忽略的细节。这本书的价值在于它提供的不仅仅是知识,更是一种看待世界的全新的方法论,一种对秩序与混乱之间微妙平衡的深刻洞察。对于想要超越表面现象,探究事物深层驱动力的求知者来说,这本书绝对是一笔宝贵的精神财富。

评分这本书的中文繁体版装帧精美,印刷质量也十分可靠,拿在手里就能感受到出版方的用心。但真正让我爱不释手的是其内容所展现出来的思想深度和广度。威廉斯教授的叙事节奏掌控得炉火纯青,他深知在探讨如此宏大的命题时,如何穿插恰到好处的历史回顾和案例分析,以保持读者的兴趣和理解的连贯性。我特别喜欢他对于“信息如何固化为形式”的探讨,这触及到了物理实在与信息载体之间的根本联系。这种跨学科的整合能力,使得全书的论述既有科学的严谨性,又不失哲学的思辨魅力。它迫使你思考:我们所感知的稳定世界,究竟是偶然的产物,还是某种必然的收敛结果?这种对终极问题的探索,让人在合上书本后依然久久不能平静,思考的余韵持续了很久很久。

评分这本书的结构设计得非常巧妙,它不像传统学术著作那样僵硬刻板,反而是以一种近乎叙事的方式,引领读者一步步深入到“形式起源”的迷宫之中。开篇的铺陈非常扎实,为后续的复杂讨论打下了坚实的基础,这一点对于我这种非专业读者来说至关重要。威廉斯教授的文笔极其精准,他似乎知道什么时候该用最通俗的语言解释一个难点,什么时候又需要用更具穿透力的洞察力去直击核心。我尤其欣赏他对不同学科交叉点的探索,比如他如何将信息论与生物形态发生学巧妙地结合起来,构建了一个自洽的理论框架。整个阅读体验如同攀登一座雄伟的山峰,虽然过程充满挑战,需要集中精神去跟上作者的思路,但一旦到达高处,视野豁然开朗,那种豁然开朗的震撼感是无与伦比的。对于那些对“为什么是现在这个样子”充满好奇心的人来说,这本书提供了极具启发性的视角,它不是给出标准答案,而是教你如何提出更深刻的问题。

评分这本书带给我的震撼,更多的是一种“结构性的冲击”。克里斯多福·威廉斯似乎为我们提供了一张全新的世界地图,在这张地图上,过去看似不相关的知识点被巧妙地串联了起来。他没有给我们一个标准答案,而是提供了一个强有力的、可供检验的“元理论”,用以解释现象的涌现。我尤其欣赏他对于时间箭头和信息熵在形态演化中角色的细腻剖析。整本书读下来,我感觉自己的认知层次被提升到了一个更高的平台,对“不变”与“永变”这对矛盾体之间的动态平衡有了更深刻的体悟。这种感觉就像是,你原本只能看到二维的影子,而这本书突然让你感知到了三维的立体感。对于那些渴望在自己的专业领域之外,寻求根本性突破和启发的人而言,这绝对是一本不可多得的“思维助推器”,其影响远超书籍本身的内容范畴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有