具体描述

内容介绍

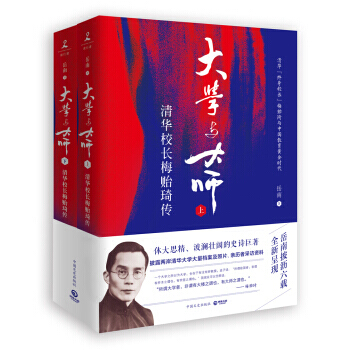

1931年“九一八”事变后,学生运动不断,清华园里派系纷争、驱逐校长风潮不断,梅贻琦临危受命,多方求解,结束了二十年间校长十易的动荡局面。1937年卢沟桥事变爆发,清华、北大、南开三校南迁,于昆明成立西南联合大学,梅贻琦任常委会主席;在他的主持下,三校于战祸频仍、经费短缺、困窘闭塞中合作无间,学术、科研、教学取得奇迹般的成就。抗战胜利后北归复校,再到梅贻琦于台湾筚路蓝缕创建新竹“清华大学”——“生斯长斯,吾爱吾庐”,他的一生与清华紧密联系在一起。

作者以纪实手法生动展现了梅贻琦这位杰出教育家的成长、留学及其在动荡岁月执着教育的艰难历程。他提出并一生奉行“大师论”“通才教育”“学术自由”“教授治校”等教育思想和办学理念,并以忠诚无私、寡言沉稳、刚毅仁爱的人格精神,成就了清华之清、联大之大,感染着一代代学人。

作品分为上下卷,从庚子赔款开始,追溯了清华大学数十年的发生发展史,并在大时代背景下折射出整个中国近现代高等教育发展历程。不仅详述清华大学前期领袖人物如周诒春、曹云祥、罗家伦等的功过得失,还涉及与梅贻琦同时代的蔡元培、张伯苓、胡适、梁启超、陈寅恪、吴宓等诸多教育学术界大师级人物。全书视界宏阔高远,构思精深,材料翔实,笔墨酣畅,读之感怀深思、嗟叹不已。

作者介绍

岳南,山东诸城人,1962年生,先后毕业于解放军艺术学院文学系、北京师范大学?鲁迅文学院研究生班。历任宣传干事、编辑、记者、台湾“清华大学”驻校作家等。著有《风雪定陵》《复活的军团》等考古纪实文学作品十二部,有英、日、韩、法、德文出版,海外发行达百万余册。另有《陈寅恪与傅斯年》等传记作品十余部,其中《南渡北归》三部曲在海内外引起轰动,《亚洲周刊》评其为2011年全球华文十大好书之冠,向世界展示了“全球华人的软实力,及不断向上的力量”。

关联推荐

▲ 历史纪实文学大家岳南披沥六载,倾注大量心血,全新书写清华“终身校长”梅贻琦与中国教育黄金时代。

▲ 梅贻琦:所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。——早该被重视的教育史上的真正典范!他是清华在任zui久影响zui大的校长,从1926年由大师如林的清华票选成为教务长,到1937年九一八事变后临危受命长校,到抗战时期主持西南联大,再到台湾创建新竹“清华大学”,海峡两岸公认其为清华“终身校长”。在他任上,清华开始有“中邦三十载,西土一千年”之誉,并培养出杨振宁、李政道、李远哲三位诺奖得主;

▲ 梅贻琦是有名的寡言君子,实干力行,“他的沉默,是从环境中体验出来zui好的处世和治事之道,由于他的天才运用,更炼为一种zui有效的‘工具’”;他倡导通才教育,只有通识才能成就大师,文质彬彬才能称为人才,自他开始清华实施“通识教育”;他实行教授治校,以民主作风在动乱岁月安放下清华这张书桌,带领出了黄金时代的清华和史诗一般的西南联大……

▲ 本书开创了海峡两岸真正意义上的梅贻琦传记写作先河。岳南以纪实手法生动展现了梅贻琦这位杰出教育家的成长、留学及其在动荡岁月执着教育的艰难历程。

▲ 本书视界宏阔高远,全书从庚子赔款开始,追溯了清华大学数十年的发生发展史,详述几位有影响有争议校长的功过,间关著名大师级人物群体,并在大时代背景下折射出整个中国近现代高等教育发展历程,对当代教育可有诸多借鉴。

▲ 收录两岸清华大量档案、资料与照片。材料或为作者亲身取自大陆、台湾、美国等地的文献,或为亲历者采访记录,就目前所能见到、查到的,几乎一网打尽。

▲ 一部体大思精、波澜壮阔的百万字史诗巨著。搜罗宏富,史料翔实,构思精深,文笔写实,情感酣畅。用纸考究,典藏之选。

一个大学之所以为大学,全在于有没有好教授。孟子说:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。”我现在可以仿照说:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”

我希望清华今后仍然保持它的特殊地位,不使坠落。……我希望清华在学术研究方面应向高深专精的方面去做。办学校,特别是办大学,应有两种目的:一是研究学术,二是造就人材。

——梅贻琦

梅贻琦生性不爱说话,被弟子们称为“寡言君子”(Gentle-manoffewwords),若不与其相当熟悉,一般看不到他的言笑。梅氏颀长的身材常配一身青布长衫,脸形如棱角分明的雕塑,风度翩翩,算是那个时代的美男子,曾被来中国访问的英国科学史家李约瑟誉为“中国学者的完美典型”和“中国学者的理想化身”。

——岳南

梅贻琦校长是近代ZUI伟大的教育家之一,他担任清华大学校长28年,在艰苦的环境中孕育了杨振宁、李政道与李远哲等三位诺贝尔奖得主,创造了教育史上迄今无人能及的奇迹。岳南先生著有《南渡北归》三部曲,对清华大学了解甚深。此次更以五年时间来往两岸搜集爬梳梅校长相关史料,完成了百万字的巨著,对大时代变动中的大教育家有着令人感动的撰述,是非常值得细读与珍藏的好书。

——陈信文(台湾“清华大学”讲座教授兼副校长、亚太材料学院院士)

三年半在台湾清华任资深副校长,ZUI令我终生难忘的就是对梅贻琦校长有更深的了解。梅校长对中华高等教育的永世影响是他让中华民族民族复兴往前迈进了一大步。但是我总因为没有人能够或有能力把梅校长一生对中华教育的经验淋漓尽致勾画出来感到万分的遗憾。所以今天读了岳南先生以他尖锐的笔精心完成的梅校长一生的巨著,能够让全世界的朋友了解到梅校长的心血,我心中充满了无限的感触!

——冯达旋(澳门大学校长特别顾问,美国得州大学达拉斯分校前副校长、台湾“清华大学”资深副校长)

《大学与大师:清华校长梅贻琦传》,如同穿越时空与梅校长对话。梅校长的育人与教育思想,会使今天的教育者和家长们从中得到启示并获益匪浅。

——秦泗钊(清华校友、美国南加州大学教授、香港中文大学(深圳)前副校长)

假使一个政府的法令,可以和梅先生说话那样严谨,那样少,那个政府就是ZUI理想的。

——陈寅恪

一生尽瘁学术,垂五十年,对于guojia服务之久,贡献之多,于此可见。其学养毅力,尤足为后生学子楷模。

——蒋梦麟

梅先生做人、读书、做事,都可以拿慢、稳、刚三个字来代表,而特别令人想念他的,就是他的真诚。

——叶公超

只要同仁都能像梅先生一样地爱护清华,并且知道怎样去爱护,一切顺其自然,不去揠苗助长,清华的民主制度,前途一定是光明灿烂的。

——朱自清

作为清华长期的领导人,梅贻琦先生,将与清华共存不朽。

——冯友兰

先生以年ZUI少,温恭谦让,择善固执两者兼有……校务因以日进,先生之力居多。

——蒋梦麟

国立西南联合大学时期,论设备,论经费,论师生的人数,都是清华ZUI多,依世俗的眼光看来,这一联,清华是划不来的,反面看来也可以说,清华在联大占了压倒性的优势。这份家务可不好当。一方面要使清华的各方面绝不感到划不来,一方面要使非清华的各方面绝不感到清华占了上风。这关键与奥妙就在梅校长的大。

——傅任敢

清华校长连年更迭,学校很不稳定,校长很少作得长久的,自从梅先生接长以后,就一直安定下来,就只这件事在教育史上已是不朽。

——钱思亮

民国以来,名校长群推蔡元培、傅斯年,梅贻琦之名不与焉。但专就办学教育而言,在我的心目中,他才是真正的典范。

——沈君山

抗日战争时期,清华沦陷、北大沦陷、南开大学被夷为平地,为保住中国教育奄奄一息的火种,三校南迁,实际工作几乎落在梅贻琦一人的肩上,在云南建起西南联大,一如带领以色列人出埃及的摩西。

——蒋方舟

目录

序 001

上卷:从南开到清华

序章 归去来兮 003

DIYI章 往事何堪哀 013

少年南开_013

庚子之乱与赔款_023

驻美公使梁诚的先声_034

第二章 乱世游学梦 057

尘埃落定_057

似曾相识燕归来_067

来者之可追_078

第三章 走进清华园 095

从学堂到学校_095

水木湛清华_106

清华园里好读书_113

周诒春的“初恋”_121

清华改大与校长出走_132

第四章 来是空言去绝踪 149

流水的校长_149

南开“wangpai”随风飘逝_155

圣约翰人卷土重来_164

第五章 进向大时代的时代 173

旧学与新知_173

造就中国领袖人才_182

清华国学院的创立_186

第六章 南开系清华园沉浮 205

曹云祥的回马枪_205

张彭春败退津门_215

梅贻琦崛起_228

第七章 大角逐 237

国学研究院兴衰_237

梅贻琦与校长决裂_245

梁启超大战曹云祥_256

第八章 逐鹿清华园 267

罗家伦横空出世_267

梅贻琦出局_277

罗家伦与清华革命_286

第九章 罗家伦的胜败教训 297

大洗牌_297

改隶与废除校董运动_306

干戈突起_312

第十章 驱逐校长风潮 325

乔万选校门被拒_325

吴南轩走避东交民巷_331

翁文灏代理校长_339

重返清华园之谜_345

下卷:清华校长时代

第十一章 梅贻琦时代的开启 357

重返清华园_357

当头一棒_363

国难家愁_374

第十二章 黄金时代 387

群星映照清华园_387

“通识教育”的波折_399

教育?学风?师缘_409

第十三章 御射技艺的复兴与拓展 427

不窥园到强迫运动_427

体育的继承和真精神_437

“拖尸”的兴起与覆亡_445

第十四章 风雷激 455

“一二?九”运动_455

清华罢课风波_464

军警围剿清华园_479

第十五章 黑云压城城欲摧 497

抬棺游行与罢考始末_497

从西安事变到学生群殴_505

平津沦陷_513

第十六章 南渡自应思往事 527

黔滇路上_527

风雨联大_536

跑警报_547

清华之清_557

第十七章 烽火中的西南联大 575

迁校叙永_575

联大之大_583

大德敦化_594

第十八章 艰危岁月 605

光辉映照下的污垢_605

时穷节乃现_610

兼差_622

第十九章 走向胜利 631

创办清华服务社_631

胜利前的决战_638

在战争里成长_644

第二十章 “ 一二?一”惨案 653

案发_653

拉锯战_660

潮起潮落_671

九年移帐去_679

第二十一章 多难殷忧新国运 687

北归一梦原知短_687

如此匆匆更可悲_703

梅贻琦南飞之谜_710

第二十二章 大事因缘 721

浮槎入海_721

以启山林的岁月_730

新竹建校_737

ZUI难风雨故人来_743

第二十三章 常留嘉荫咏清华 759

执掌“教部”_759

“酒圣”梅贻琦_765

因缘果报会有时_771

ZUI后岁月_780

鸣?谢 799

在线试读

序章 归去来兮

严酷的寒冬比往年来得早了许多。

北平古城西郊,已凝冻成冰的残雪呈铡刀状,斜插于杂草败叶之间。阴沉的天空偶尔露出惨白的太阳,照射着雪草黏结的板块,反着阴森的光,一闪一闪,与滚动的漫天黄沙交结缠绕,升腾起一股刀兵四伏的朦胧幻象。烈风吹动中,树枝摇撼,枯絮夹着细沙碎石,如射出的镞矢飞舞旋转。稀落的行人,头上缠绕粗布围巾,或套一黑黄色狗皮长毛棉帽,弓腰曲背,蜿蜒前行。破旧的村落土屋,孤独地蹲在杂树丛生的荒野,显得分外寂寥落寞。放眼望去,满目河山透着冷彻骨髓的寒意。西山、海甸一带灰色苍茫里,影影绰绰的驼队在漫天风沙中缓慢地向古城移动。几只乌鸦于惊恐中放着悲声,穿过黑云冲向远方。天地迷茫处,动地的鼙鼓、战马的嘶鸣、学生的怒吼,伴着呼啸、凄厉的朔风隐约传来……

这是1931年12月3日上午晚些时候,苍凉寒冷的西直门外,一辆灰黑色老旧轿车沿农事试验场(动物园)一侧转向北行。黄土加碎石铺成的路面经历了严冬干旱与车轮辗压,已是遍体鳞伤。飞转的车轮载着车身一路颠簸向前驰去,过黄庄、入海甸,越“燕京”,闻名于世的圆明园废墟的庞大石柱举目在望。沿收割后的稻田东侧前行右拐,一座古典优雅的青砖白柱三拱“牌坊”式建筑突现眼前。低沉短促的喇叭声响过,门旁警卫肃立,举手敬礼。少顷,轿车从中间圆拱门悄然驶入。

半个时辰后,清华园荷花池畔小土山一侧钟声响起,众师生从散落于园内的各处馆舍走出,于寒风中整理着衣帽或跑或走,陆续来到庄重肃穆的大礼堂坐定,以好奇与兴奋之情,等候新任校长就职演说。

与以往国立清华大学新科校长就职仪式不同的是,这个日光惨淡的上午,园内外看不到陪同、随扈、迎接新校长的党国大员、公安巡警甚至护兵卫队,更无专门邀请主持的司仪、乐队,以及大批男女记者拥挤冲撞、窜进窜出的热闹场面,嵯峨堂皇的大礼堂显得有些空荡冷清。上午11点整,国立清华大学教务长张子高、秘书长杨公兆、理学院院长叶企孙等,引领两位学者沿长廊一侧向主席台走去。坐者望着二人背影,交头接耳议论开来。行在前面,身材略瘦、具有典型南方人相貌特征者,是代理校长翁文灏。紧随其后,身材高挺削拔、精神矍铄,脚蹬加绒高帮布质棉鞋,身穿浅蓝布长衫,外罩藏蓝色夹袄,头戴细毡灰色礼帽的中年男子,便是部分师生久闻大名但未见其人的清华新任校长——梅贻琦。

掌声过后,首先由代理校长翁文灏讲话。

翁氏以家乡浙东宁波官话开门见山地说道:“今天梅校长到校视事,本人谨代表全校致热诚的欢迎。本人自今年七月间奉令暂代校务以来,因为各方面的事务纷繁,没有能用全部的时间,来替清华办事,这是很抱歉的。ZUI近的两个月,本人因为职务的关系,常往来于京平之间,更没有能到校,承叶企孙先生的盛情,暂为代理,许多帮忙,这是本人应该致谢的。今天梅校长到校视事,清华负责有人,前途发展,不可限量,这是本人深为欣慰的。梅校长与清华有十余年深切不断的关系,大家均所谂悉,当然无须再为介绍。不过本人于今日临行之际,有两种善意的希望,愿意贡献给清华。”

讲到此处,翁代校长稍做停顿,以复杂、真诚的目光扫视一眼台下听众,语速缓慢略带沉重地说:“一种是希望清华以后要保持安静的空气;一种是希望清华要具有进步的精神。总而言之,希望清华以后在安静的空气中求进步。”[1]言毕,目光投向台下师生并点头示意,听众以热烈掌声报以友好回敬。

翁文灏没有再讲下去,也无须讲出具体实例予以启示,刚才一番温和谦恭又暗含批评之意的话语已经做了表达,间涉的历史背景、师生关系、现实处境与未来希望,在场者自是心领神会——

自大清王朝末年于这所废园兴建学堂算起,清华二十年历程,校名三更,校长十易。1919年“五四运动”之后,以学生为主导的驱赶校长风潮逐渐兴起并愈演愈烈。许多年后,一个叫罗隆基的清华毕业生曾对外自豪地宣称,当年ZUI大的丰功伟绩,就是“九年清华,三赶校长”,以示同学少年多不贱,个个都是叱咤风云、创造历史与改变历史的风云人物。

翁文灏出任代理校长之前,清华园内每位校长平均任期二年,在校ZUI久者为周诒春,任期四年五个月;较短者为温应星、吴南轩,任期皆未过两个月;短者为乔万选,刚进校门即被学生赶出,任期约为一分钟;ZUI短者为罗忠诒,未出家门即被拒,任期约等于零或负数。而在校长被驱逐之后的许多个时期,清华处于群龙无首状态,一切事务得益于多年形成的惯性或由校务委员会出面维持。

令在座师生记忆犹新的是,七个月前的1931年4月20日,又一任清华校长吴南轩在大礼堂宣誓就职,各色党国大员与帮闲者前来捧场,整个清华园岗哨林立,车辇浩荡,乐音飞扬,场面恢宏。大礼堂内用鲜花、绸缎布置一新,交相闪烁的镁光灯,晃荡得观礼者睁不开眼睛……惜好景不长,仅过一个月零九天,清华园内驱逐校长风潮啸起。5月29日清晨,吴南轩官邸忽被学生包围,逼其辞职,几位校内高层人物亦分别被堵于寓所或办公处遭到斥责与驱逐。

用户评价

这本书的书名,尤其是“大学与大师”和“清华校长梅贻琦传”的组合,让我对内容充满了期待。它不仅仅指向一位具体的历史人物,更上升到了对“大师”这一概念的探讨。在当代社会,我们常常谈论“大学精神”,而“大师”无疑是承载和塑造这种精神的核心力量。梅贻琦先生作为清华大学近半个世纪的掌舵人,他的治校理念、对学术的尊重、对人才的培养,都对中国现代高等教育产生了深远的影响。我猜想,岳南先生通过这六年的潜心研究,一定能够为我们呈现一个更加立体、更加全面的梅贻琦。他的人生轨迹,他的教育思想,他的处世哲学,都可能在这本书中得到淋漓尽致的展现。我渴望了解,在那个风云变幻的时代,他是如何坚持自己的教育理想,如何在动荡中守护清华的学术声誉,以及他如何用自己的智慧和人格魅力,赢得了“终身校长”的美誉。这不仅仅是一本传记,更是一部关于中国高等教育发展史的缩影,一部关于如何培养和塑造“大师”的启示录。

评分这本书名一开始就吸引了我。《现货正版包邮 大学与大师:清华校长梅贻琦传》这个名字,信息量十足,既点明了内容主体——“清华校长梅贻琦传”,又强调了“大学与大师”这一宏大视角,再加上“岳南 六年 书写”的创作背景,仿佛一位严谨的学者,花费了大量心血,去挖掘一位值得被铭记的教育家的人生轨迹。我本身对民国时期的教育史和思想史就颇感兴趣,而清华作为中国顶尖学府,其发展历程更是承载了太多历史的印记。梅贻琦校长,这个名字在很多人心中都代表着一种精神,一种对学术的执着,对教育的坚守,以及对清华“行胜于言”校训的最好诠释。我想,这本书不仅仅是关于一个人,更是关于一个时代,一个在风云变幻中,中国高等教育如何摸索前行,如何孕育大师的时代。岳南老师耗时六年,这个数字本身就意味着深入的田野调查、大量的文献梳理,以及对历史细节的反复推敲。我非常期待能够从这本书中,看到一个立体、丰满的梅贻琦,不仅仅是教科书上那个端庄严肃的校长形象,更是一个有血有肉,有情感,有思考的普通人,他的成长,他的选择,他的困境,他的坚持,都将是这段历史的重要组成部分。

评分“现货正版包邮”这种实打实的购买提示,让我觉得这本书的出版是非常接地气的,也预示着它应该是一本内容详实,值得收藏的作品。而“岳南 六年 书写 清华‘终身校长’梅贻琦传”这个长长的副标题,更是为这本书定下了基调:一位严肃的学者,花费了漫长的时间,去书写一位在中国高等教育史上有着举足轻重地位的人物。我一直对民国时期的学者和教育家充满敬意,他们身处乱世,却依然坚守学术的净土,为国家培养栋梁之才。梅贻琦先生更是其中的佼佼者,他身上那种温润如玉的气质,以及他对清华“独立之精神,自由之思想”的追求,深深地吸引着我。我迫切希望了解,岳南先生是如何挖掘出这位“终身校长”的丰富人生故事的?除了他作为校长的公开言论和决策,是否还有更多关于他的私人生活、情感世界、内心挣扎的细节?这六年的打磨,想必会为我们呈现一个更加真实、更加鲜活的梅贻琦,一个不仅在学术上有造诣,在人格上也值得我们学习的时代楷模。

评分读到“岳南 六年 书写”这几个字,我脑海中立即浮现出一位老派学者,一丝不苟地钻研案牍,在浩如烟海的史料中寻觅真相的画面。这本书名给我的感觉是极其厚重,仿佛里面蕴含着无数的考证与沉淀。我猜测,岳南先生在创作过程中,一定与许多曾经亲历过那个时代的老先生们有过深入的交流,也一定翻阅了大量的私人信件、日记、回忆录,以及相关的档案资料。这种“六年”的时间跨度,意味着他不仅仅满足于表面的信息,而是要挖掘更深层的、更具决定性的历史细节。我很好奇,在岳南先生的笔下,梅贻琦校长是一个怎样的形象?他是否会着力去展现梅校长在面对政治压力、学术争论、经济困窘时的应对策略?又或者,他会深入剖析梅校长的人格魅力,他与学生、同仁之间微妙的关系,以及他对家庭的责任与情感。一本好的传记,绝不应止步于记录生平,更在于对其思想、精神以及时代影响力的深刻解读。我期待这本书能够带给我这样一种阅读体验,仿佛穿越时空,与这位伟大的教育家进行一次跨越世纪的心灵对话。

评分从书名中“终身校长”这个词,我立刻联想到一种近乎于殉道式的奉献精神。在动荡的年代,在资源匮乏的环境下,能够长期、稳定地执掌一所学府,并将其打造成世界一流,这需要的不仅仅是能力,更是超乎寻常的定力与胸怀。梅贻琦先生,在我的认知里,他仿佛是清华精神的一个符号,他的“寡言,沉静,温和”,他的“以国家民族为念”,他的“学术为重,行政次之”的办学理念,都是他留给后世宝贵的财富。我尤其好奇,在这“六年书写”的过程中,岳南先生是如何抽丝剥茧,去还原这位“终身校长”的真实面貌的。是不是会有一些不为人知的轶事,一些影响他人生轨迹的关键事件,一些他内心深处的挣扎与抉择?我希望通过这本书,能够更深入地理解他“今日之清华,必能成为明日之世界”的远见,以及他在战火纷飞、迁徙不止的艰难岁月中,如何维系清华的学术尊严与精神火种。这不仅仅是一本人物传记,更是一部关于教育理想如何在逆境中绽放光芒的史诗。

评分第一次京东买书,方便省钱?,下次再买

评分不错。。。。。。。

评分收藏一些名家作品,准备老来细细品读。

评分物流比较慢,书在运输保存不是特别好

评分收藏一些名家作品,准备老来细细品读。

评分收藏一些名家作品,准备老来细细品读。

评分收藏一些名家作品,准备老来细细品读。

评分物流比较慢,书在运输保存不是特别好

评分物流及时,岳老师的书是不错的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有