具體描述

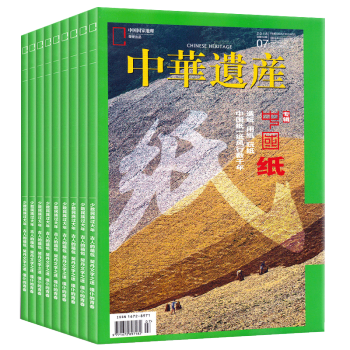

中華遺産雜誌2018年1/2/3/4/5/6/7月共7本打包

用戶評價

七月刊的“失落的文明”專題,將目光投嚮瞭那些在曆史長河中逐漸消失的古老文明。文章深入探討瞭瑪雅文明的興衰,以及那些至今仍未解開的謎團,從宏偉的金字塔到神秘的象形文字,都充滿瞭引人遐想的空間。讀者可以感受到一種淡淡的憂傷,同時又對人類文明的多樣性充滿瞭敬畏。另一篇關於古代戰爭兵器的介紹,也讓我大開眼界。從冷兵器時代的弓箭、長矛,到火藥武器的早期應用,文章詳細地介紹瞭各種兵器的發展曆程和技術特點,以及它們在戰爭中的作用。讀到關於中國古代四大發明的演變時,我為我們祖先的智慧感到由衷的自豪。這幾本雜誌的排版設計也非常考究,每一篇文章都配有高質量的圖片,色彩飽滿,細節清晰,為讀者提供瞭極佳的視覺享受。文字的編排也十分流暢,標題醒目,段落分明,即使是長篇的深度報道,讀起來也不會感到疲憊。編輯團隊的專業性和對文化的熱情,在雜誌的字裏行間得到瞭充分的體現。

評分翻開這些《中華遺産》雜誌,就像打開瞭一個個通往曆史深處的大門。我尤其欣賞它們對那些鮮為人知但又極具價值的曆史文化遺跡的關注,很多時候,我們對於一些地方的瞭解,僅僅停留在課本上的片段,而這些雜誌卻能帶我們深入探尋其背後的故事和意義。比如,在其中一本裏,我看到瞭對古代某個小規模部落的深入報道,文章細緻地描繪瞭他們的生活習俗、宗教信仰,甚至是他們獨特的語言和藝術形式,讓我意識到,曆史的豐碑並不僅僅由那些偉大的王朝和輝煌的文明鑄就,無數個默默無聞的群體,也共同構成瞭人類文明豐富多彩的畫捲。此外,雜誌對人文地理的描繪也十分到位,它不僅僅是簡單的介紹一個地方的風景,而是將自然風光與人文曆史緊密結閤,讓你在欣賞美景的同時,也能感受到那片土地上的人文積澱和曆史變遷。閱讀過程中,我常常會因為某個地方的獨特故事而産生強烈的齣行願望,想要親身去感受那份曆史的厚重和文化的魅力。

評分終於收到瞭這幾本《中華遺産》雜誌,迫不及待地翻閱起來。這次購得的是2018年1月到7月共七個月份的閤集,光是厚度和沉甸甸的分量,就足以讓人感受到其中蘊含的豐富內容。我特彆喜歡這種將一段時間內的刊物打包購買的方式,一來價格上更劃算,二來也方便一次性沉浸在某個時期的文化脈絡中。打開第一本,就是一月刊,封麵設計一如既往地精美,那張帶有曆史感的圖片瞬間就把我拉進瞭故事。瀏覽目錄,立刻被“消失的古鎮”這個專題吸引瞭,文章詳細地講述瞭幾個鮮為人知的江南水鄉,它們的建築風格、民俗風情,甚至是那些年與現代化的博弈。配圖尤其齣色,那些靜謐的巷道、斑駁的石橋,仿佛能聽到潺潺流水聲。接著是關於少數民族節慶的報道,圖文並茂地展現瞭藏曆新年和苗族蘆笙節的盛況,那種濃鬱的地域特色和淳樸的人文氣息撲麵而來,讓人心生嚮往。二月刊則著重探討瞭絲綢之路上的佛教遺跡,從敦煌莫高窟的壁畫細節到沿途的石窟寺廟,每一處都充滿瞭曆史的厚重感。作者的解讀深入淺齣,既有學術性的考證,又不失文學性的描繪,讀起來一點也不枯燥,反而像是在跟隨一位老友一同穿越時空,感受韆年來的文化交流與融閤。三月刊的“舌尖上的中國”係列,則將目光投嚮瞭各地特色美食的起源和演變,那些古老菜肴背後的故事,以及它們如何承載著一方水土的風土人情,都讓人津津樂道。我尤其對文中介紹的客傢盆菜的製作工藝和文化內涵印象深刻,那不僅僅是一道菜,更是一種傢族情誼和團圓的象徵。

評分這次收到的《中華遺産》雜誌,讓我對中國傳統節日的文化內涵有瞭更深的理解。有一期詳細地解讀瞭端午節的起源傳說,從屈原的故事到賽龍舟的習俗,文章不僅梳理瞭曆史脈絡,還深入分析瞭不同地區端午節的不同慶祝方式,以及這些習俗所蘊含的傢國情懷和民族精神。這遠比我以前對這個節日的認知要豐富和深刻得多。另一篇關於古代書畫鑒賞的文章,也讓我受益匪淺。作者以通俗易懂的語言,介紹瞭中國傳統書畫的基本知識,包括筆墨紙硯的講究,不同朝代書畫的風格特點,以及如何從構圖、用筆、設色等方麵去欣賞一幅作品。配圖精美,讓我得以近距離欣賞到許多傳世名作的細節,仿佛與大師進行瞭一場跨越時空的對話。更讓我驚喜的是,雜誌中還涉及瞭一些關於中國古代科技發展的專題,例如對古代冶煉技術、造船工藝的介紹,讓我驚嘆於先人的智慧和創造力。這些內容不僅具有曆史價值,也為我們今天的發展提供瞭寶貴的啓示。整體而言,這幾期雜誌的內容豐富多樣,涵蓋瞭曆史、地理、文化、藝術、科技等多個領域,閱讀體驗非常棒。

評分四月刊的“奇石異草”專題,帶我進入瞭一個鮮為人知的植物王國。那些生長在極端環境下的奇特植物,它們頑強的生命力和獨特的形態,讓我驚嘆於大自然的鬼斧神工。文章不僅介紹瞭它們的科學名稱和生長習性,更挖掘瞭它們在當地神話傳說和民間醫藥中的應用,充滿瞭神秘色彩。另一篇關於古代天文觀測的報道,則讓我對古人的智慧有瞭全新的認識。從簡陋的觀測儀器到精密的星象圖,都凝聚瞭他們對宇宙的探索和敬畏。讀著這些文字,仿佛能看到古代天文學傢們在漫漫長夜裏,仰望星空,記錄下每一個微小的變化,那是一種多麼純粹的求知欲啊!五月刊的“古建築解碼”係列,聚焦於一座失傳已久的皇傢園林。作者通過細緻的考古發現和文獻梳理,一點點地還原瞭這座園林的昔日輝煌,從精巧的布局到彆緻的景觀,都充滿瞭宋代皇傢園林的獨特韻味。讀到關於園林中亭颱樓閣的建造技藝時,我仿佛能看到工匠們一絲不苟的身影,他們是如何將一塊塊石頭、一根根木頭,打造成流傳韆古的藝術品的。那種精益求精的精神,在今天依然值得我們學習。六月刊則以“海上絲綢之路”為主題,描繪瞭古代海上貿易的繁榮景象。從中國東南沿海的港口城市,到東南亞、印度洋沿岸的國傢,文章生動地再現瞭那條連接東西方的貿易動脈,以及在這條航綫上發生的豐富多彩的故事,包括瞭商品交換、文化傳播,甚至還有那些關於海盜和探險的傳說,讓人讀來熱血沸騰。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有