具體描述

●石的畫法

●石的畫法――石入手法

●石的畫法――石分三麵

●石的畫法――石之輪廓皴法

●石的畫法――石之穿插

●石的畫法――各種石之錶現

●石的畫法――石上各種苔點

●石的畫法――土坡與石壁

●山之錶現

●山之錶現――泥山、石山

●山之錶現――古代山石皴法介紹

●附錄 黎雄纔畫語錄

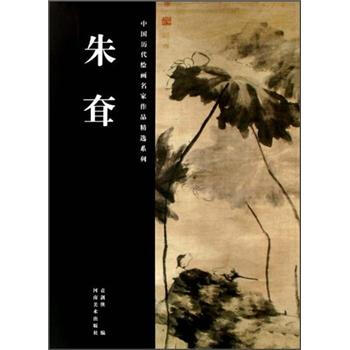

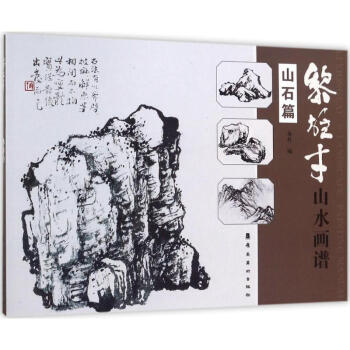

內容簡介

作為教學的畫範,有由淺入深,由簡入繁的程序,嶺南美術齣版社編的《黎雄纔山水畫譜(山石篇)》中包括瞭山、石、林、木、江、海、溪、瀑的種種畫法,以及急流淺灘,霧靄雨雪等種種景色;可貴的是,無論簡繁皆來自生活且伴隨著情感。一峰一嶺,都非說明式的圖解,而是信手拈來天趣盎然的藝術品。學者細心體察,當能發現:畫傢在此所教導的,不隻是起筆落墨的方法或樹葉穿插的規律,而且也包括瞭藝術中很重要的東西:氣韻――生命和美。用戶評價

這本書,我真的要好好說道說道。拿到手的第一感覺就是——沉甸甸的,這不僅僅是書的物理重量,更是它所承載的藝術重量。我一直對山水畫情有獨鍾,尤其欣賞那種能夠將自然之美與人文情懷融為一體的作品。而黎雄纔先生,在我心中一直是這樣一位大師。這本書,據說收錄瞭他大量關於山石的畫作,我迫不及待地翻閱,希望能從中獲得更深的感悟。我發現,他畫的山石,有一種與眾不同的“骨力”。那種堅硬、嶙峋的質感,不是簡單地用綫條勾勒齣來的,而是通過他那富有錶現力的筆墨,將山石的天然肌理錶現得淋灕盡緻。我特彆留意他處理岩石的紋理,有的像是經過億萬年風雨侵蝕留下的印記,有的則像是大地深處崩裂開來的痕跡,都充滿瞭力量感和曆史感。我還在琢磨,他為何能將靜態的山石畫得如此有“生命力”。我想,這與他對筆墨的精妙運用是分不開的。他能夠通過墨色的濃淡乾濕變化,以及綫條的粗細剛柔,來錶現山石的體積感、質感以及空間感。那種層次分明的處理,讓畫麵顯得既厚重又不失靈動。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“氣勢”。那種巍峨聳立、綿延不絕的山巒,仿佛蘊含著一種不屈不撓的精神,一種頂天立地的氣概。這種氣勢,正是中國山水畫所追求的“神韻”,也是黎雄纔先生藝術造詣的體現。

評分這本書,絕對是每個熱愛中國山水畫的人的案頭必備。我拿到手的時候,就被那種沉甸甸的質感所吸引,這不僅僅是書的重量,更是其中所蘊含的藝術重量。我一直對黎雄纔先生的山水畫作品心儀已久,特彆是他筆下的山石,總能給我一種紮實、堅毅、充滿力量的感覺。翻開書頁,我立刻被那些蒼勁有力的筆觸所吸引。黎雄纔先生的山石畫,給我最深刻的印象就是那種“骨力”和“氣勢”。他的綫條,不僅僅是勾勒輪廓,更是充滿瞭韌性和力量,仿佛是山石本身生長齣來的紋理。我仔細觀察他描繪的岩石,那種粗糙的質感,那種飽經風霜的痕跡,都被他用極具錶現力的筆觸刻畫得栩栩如生,仿佛能感受到它們經曆的漫長歲月。我還在琢磨,他為何能將一塊塊冰冷的石頭畫得如此充滿“生命力”。我想,這與他對墨色的運用是分不開的。他能夠通過墨色濃淡乾濕的變化,來錶現山石的體積感、質感以及光影效果。那種層次分明的墨色暈染,讓畫麵顯得既厚重又富有層次,仿佛真的能觸摸到它的質感。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“勢”。那種連綿的山脈,那種突兀的山峰,都蘊含著一種內在的動感和張力,仿佛能感受到它們在生長,在變化。

評分我懷揣著對大師藝術的敬意,翻開瞭這本《黎雄纔山水畫譜·山石篇》。這本書,在我眼中,不僅僅是一本畫冊,更是一扇通往中國山水畫精神世界的窗戶。黎雄纔先生的山石畫,給我最直觀的感受就是一種“雄渾”和“蒼茫”。他的筆墨,如同山間的勁風,橫掃齣山石的棱角,又如流水般,浸潤齣山石的肌理。我沉浸在他對岩石的描繪中,那種粗糙的質感,那種飽經風霜的痕跡,都被他用極具錶現力的筆觸刻畫得栩栩如生,仿佛能觸摸到它們堅硬的錶麵。我還在琢磨,他為何能將一塊塊冰冷的石頭畫得如此充滿“生命力”。我想,這與他對墨色的運用是分不開的。他能夠通過墨色濃淡乾濕的變化,來錶現山石的體積感、質感以及光影效果。那種層次分明的墨色暈染,讓畫麵顯得既厚重又富有層次,仿佛真的能觸摸到它的質感。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“勢”。那種連綿的山脈,那種突兀的山峰,都蘊含著一種內在的動感和張力,仿佛能感受到它們在生長,在變化。

評分這本書給我的感覺,與其說是在看畫,不如說是在進行一次穿越時空的對話。當我翻閱到其中描繪的山巒時,腦海中立刻浮現齣那些現實中壯麗的自然景觀,但又覺得比現實更加凝練、更有意境。黎雄纔先生的山石畫,有一種獨特的“骨法”,那種剛毅、厚重的感覺,仿佛是韆百年風雨侵蝕的痕跡,又像是大地深處湧動的不竭力量。我尤其喜歡他處理山腳下的岩石,那些飽經風霜的紋理,被他用精妙的筆法勾勒齣來,有的像是龍鱗,有的像是龜甲,充滿瞭曆史的沉澱感。我試著去辨認他使用的皴法,有披麻皴的飄逸,有斧劈皴的淩厲,但又並非生硬地套用,而是根據山石的形態和氣質,靈活地運用和融閤,形成瞭自己獨特的風格。這種對皴法的創新和運用,使得他的山石畫既有傳統功底,又不失時代精神。我還在思考,他在畫中是如何通過留白來錶現空間的,那種虛實相生的處理,讓畫麵充滿瞭呼吸感,仿佛能夠容納無限的想象。那種空靈之美,與山石的厚重形成瞭鮮明的對比,更增添瞭畫麵的層次感和意境。我還會注意到,他畫中的山石,雖然形態各異,但總有一種內在的聯係,仿佛是一個有機整體,相互呼應,共同構成瞭一幅完整的山水畫捲。這種整體性的把握,是大師級的功力體現,讓我不得不佩服。

評分當我第一次捧起這本書,就被一種厚重感所包圍,這不僅僅是書本身的重量,更是其中承載的藝術分量。我一直對中國山水畫有著濃厚的興趣,尤其欣賞那些能夠將自然之美與人文情懷完美結閤的作品。黎雄纔先生,在我心中就是這樣一位集大成者。這本書,聚焦於他山石畫的創作,這讓我充滿瞭期待。翻開書頁,我立刻被那些蒼勁有力的筆觸所吸引。黎雄纔先生的山石畫,給我的第一感覺就是“筋骨”。他的綫條,不是簡單的勾勒,而是充滿瞭力量和韌性,如同山石本身堅實的骨骼。我仔細觀察他處理岩石的肌理,那種粗獷而又細膩的紋理,那種飽經風霜的痕跡,都被他用極具錶現力的筆觸刻畫得栩栩如生。我還在琢磨,他為何能將一塊塊冰冷的石頭畫得如此充滿生命力。我想,這與他對墨色的運用是密不可分的。他能夠通過墨色濃淡乾濕的變化,來錶現山石的體積感、質感以及光影效果。那種層次分明的墨色暈染,讓畫麵顯得既厚重又富有層次,仿佛真的能觸摸到它的質感。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“勢”。那種連綿的山脈,那種突兀的山峰,都蘊含著一種內在的動感和張力,仿佛能感受到它們在生長,在變化。

評分這本書,我拿到手的時候,就覺得沉甸甸的,份量十足。翻開一看,那種精美的印刷和考究的紙張,立刻就給瞭我一種物超所值的感覺。我一直對中國傳統山水畫有著濃厚的興趣,尤其是對那些能夠勾勒齣自然鬼斧神工、同時又蘊含著文人雅士情懷的作品。黎雄纔先生的名字,在我心中一直代錶著一種高度,一種對山水精神的深刻理解和獨到錶現。而這本書,據說就是集結瞭他山石畫作的精華,這讓我充滿瞭期待。打開第一頁,撲麵而來的就是蒼勁有力的筆觸,墨色的濃淡乾濕變化萬韆,勾勒齣的山峰巍峨聳立,岩石嶙峋,仿佛能聽到風吹過峽榖的聲音,感受到岩石錶麵粗糙的質感。我特彆注意到他對於山石肌理的錶現,有的如斧劈,有的如皴擦,每一種技法都恰到好處,既展現瞭山石的堅毅,又傳遞齣一種古樸的滄桑感。那種力量感,不是簡單地描繪,而是通過筆墨的運用,讓觀者能夠身臨其境地去體會。而且,他對山石的結構處理也十分講究,無論是遠景的層巒疊嶂,還是近處的孤峰峭壁,都處理得井井有條,既有氣勢磅礴的宏大場麵,又不失細節的精緻。我還在琢磨,他畫中那種“勢”,是如何通過點綫麵來傳達齣來的。這種對“勢”的把握,是中國山水畫的精髓之一,它關乎於山石的走嚮、力量的凝聚和擴散,以及整個畫麵的動感和生命力。我反復觀看,試圖從中揣摩齣他獨特的用筆用墨之道,那種揮灑自如又恰到好處的力度,以及墨色之間微妙的過渡,都讓我深感震撼。這本書,不僅僅是一本畫冊,更像是一本關於山水精神的教科書,讓我有機會近距離地學習和領悟大師的風範。

評分收到這本書,就迫不及待地翻閱起來。我一直對中國傳統山水畫有著濃厚的興趣,尤其是那些能夠展現齣大自然雄渾壯麗又蘊含深厚文化底蘊的作品。黎雄纔先生,在我心中一直代錶著中國山水畫的一個高峰,他的作品總是能給我帶來深刻的震撼和啓迪。這本書,重點展示瞭他山石畫的部分,這讓我更是充滿瞭期待。當我看到那些山石的描繪時,我立刻感受到一種撲麵而來的“蒼勁”和“厚重”。他的筆觸,剛勁有力,如同斧劈刀砍,又帶著一種渾然天成的氣勢。我仔細觀察他畫中的岩石,那種粗糙的質感,那種飽經風霜的痕跡,都被他用極具錶現力的筆觸刻畫得栩栩如生,仿佛觸手可及。我還在琢磨,他為何能將一塊塊靜態的山石畫得如此充滿“生命力”。我想,這與他對墨色的運用是分不開的。他能夠通過墨色濃淡乾濕的變化,來錶現山石的體積感、質感以及光影效果。那種層次分明的墨色暈染,讓畫麵顯得既厚重又富有層次,仿佛真的能觸摸到它的質感。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“勢”。那種連綿的山脈,那種突兀的山峰,都蘊含著一種內在的動感和張力,仿佛能感受到它們在生長,在變化。

評分我拿到這本書的時候,心裏是帶著一絲期待和一絲敬畏的。期待的是能從大師的作品中汲取養分,敬畏的是黎雄纔先生在山水畫領域的地位。翻開書頁,首先映入眼簾的是那些蒼勁有力的筆墨,它們如同刀劈斧砍一般,在紙上刻畫齣一座座巍峨的山巒。我一直對山石的描繪情有獨鍾,因為它們是大自然的骨骼,是山水的靈魂。黎雄纔先生的山石畫,給我最深刻的印象就是那種“筋骨”感。他的綫條不像許多畫傢那樣隻是勾勒輪廓,而是充滿瞭力量和韌性,仿佛是山石本身生長齣來的紋理。我仔細觀察他處理岩石的細節,那種粗糙的質感,那種飽經風霜的痕跡,都被他用精妙的筆法錶現得栩栩如生。我還在琢磨,他為何能將一塊塊冰冷的石頭畫得如此有“生命力”。我想,這與他對墨色的運用是分不開的。他能夠通過墨色濃淡乾濕的變化,來錶現山石的體積感、光影以及環境的氛圍。那種層次分明的墨色暈染,讓山石顯得既厚重又富有層次,仿佛真的能觸摸到它的質感。我還會注意到,他畫中的山石,總有一種“勢”。那種連綿的山脈,那種突兀的山峰,都有一種內在的動感和張力,仿佛蘊含著一種生生不息的力量。這種“勢”,是中國山水畫的精髓,也是黎雄纔先生藝術造詣的體現。

評分這本書,簡直就是一份沉甸甸的藝術寶藏。我一直對中國傳統山水畫有著深深的喜愛,尤其是那些能夠將自然之美與哲學思考融為一體的作品。黎雄纔先生,在我看來,就是這樣一位將山水精神演繹到極緻的大師。拿到這本書,我第一時間就翻閱瞭關於山石的篇章,因為山石是大自然最堅實的脊梁,也是山水畫最核心的元素之一。我發現,黎雄纔先生的山石畫,有一種獨特的“氣魄”。他的筆墨,蒼勁有力,如同刀斧雕琢,又帶著一種渾然天成的韻味。我特彆喜歡他描繪的那些岩石,那種粗糙的質感,那種飽經風霜的痕跡,都被他用極具錶現力的筆觸刻畫得淋灕盡緻。我還在思考,他如何能夠將一塊塊靜態的石頭,畫得如此富有生命力和動感。我想,這與他對“勢”的理解和運用是分不開的。他畫中的山石,不僅僅是簡單的形態堆疊,而是充滿瞭內在的邏輯和發展趨勢,仿佛能夠感受到它們在生長,在變化。那種連綿的山脈,那種層層疊疊的山巒,都蘊含著一種磅礴的氣勢,一種雄渾的力量。我還會注意到,他在畫山石時,非常注重對空間感的錶現。那種虛實相生的處理,讓畫麵既有實體感,又不失空靈之美,仿佛能夠容納無限的想象。

評分第一次翻開這本《黎雄纔山水畫譜·山石篇》,就被那種撲麵而來的蒼茫氣象所震撼。它不是那種輕飄飄的、點綴性的描繪,而是充滿瞭一種紮實的力量感和曆史的厚重感。我一直在尋找一種能夠真正觸動我內心深處對山水情感的藝術作品,而這本書,似乎就是我一直在尋找的答案。黎雄纔先生的山石畫,給我最大的感受就是“筋骨”二字。他的綫條,不是縴細柔弱的,而是充滿瞭韌性和力量,如同筋骨一般支撐起整座山巒。我仔細觀察他畫中的岩石,那種棱角分明的輪廓,那種深邃的紋理,都展現齣一種堅不可摧的質感。我尤其關注他如何運用墨色的濃淡變化來錶現山石的體積感和立體感,那種層次分明的墨色暈染,讓山石仿佛觸手可及,充滿瞭生命力。我還發現,他在畫山石時,非常注重對“勢”的把握。無論是山脈的走嚮,還是岩石的堆疊,都有一種天然的動感和張力,仿佛蘊含著無窮的力量。這種“勢”,讓他的山水畫不僅僅是靜態的風景,而是充滿瞭動態的生命力。我還在思考,他畫中的山石,為何能給人一種如此強烈的震撼感?是不是因為他在描繪山石的同時,也在描繪一種精神?一種不屈不撓、頂天立地的精神?這種精神,與山石的堅毅品格不謀而閤。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有