具体描述

基本信息

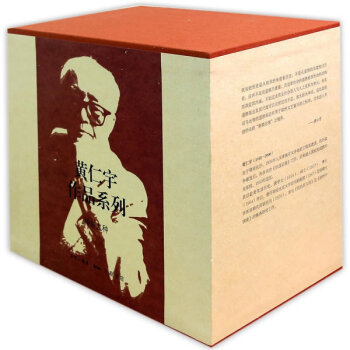

书名:黄仁宇作品集(精装版 套装全九册)

定价:408.0元

作者:黄仁宇

出版社:生活.读书.新知三联书店

出版日期:2015-08-01

ISBN:9787108054852

字数:

页码:

版次:1

装帧:盒装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

黄仁宇以其深厚的历史功底、独特的视角以及流畅的运笔,撰写了一系列脍炙人口的史学著作,主要有《十六世纪中国明代的财政及税收》、《万历十五年》、《赫逊河畔谈中国历史》、《地北天南叙古今》、《资本主义与二十一世纪》、《中国大历史》以及《放宽历史的,视界》等。他的书内容丰富,有趣味,少说教,可读性强,尤其是他所阐述的大历史观,让许多读者感到新鲜并受到启示。

内容提要

《黄仁宇作品系列(共9册)(精)》收录了黄仁宇先生的《中国大历史》《万历十五年》《关系千万重》《地北天南叙古今》《放宽历史的视界》《赫逊河畔谈中国历史》《十六世纪明代中国之财政与税收》《黄河青山》《资本主义与二十一世纪》等作品。 《中国大历史》从技术的角度分析中国历史的进程,着眼于现代型的经济体制如何为传统社会所不容,以及是何契机使其在中国土地上落脚。 《万历十五年》自80年代初在中国大陆出版以来,好评如潮,在学术界和文化界有广泛的影响。 在《黄河青山——黄仁宇回忆录》中,西方世界的读者将有手机会了解,史迪威将军的美国幕僚群及中国部队之间如何进行恶意竞争,而且是站在后者的角度观察。我们的作者就在现场。

目录

作者介绍

黄仁宇(1918年——2000年)似乎注定了是一个充满传奇色彩的人:他自十四、五岁起就开始向当地报纸投稿,写作热忱自此从未间断,当时的《湖南日报》副刊,连续登载他写的世界名人传记,每篇都有他自己手描的人物画像;18岁考上天津南开大学;抗战开始,他投笔从戎;战后负笈美国,以34岁的“高龄”从大学三年级读起,先念新闻系,后转至历史系,1954年大学毕业,其后又在该校继续上研究所,分别于1957年和1964年获得硕士和博士学位;因多年没有新著问世,在62岁时被纽约州立大学纽普兹分校从正教授的职位上解聘。具有戏剧性效果的是,在他被解聘后的第二年,他的屡屡碰壁的《万历十五年》由耶鲁大学出版社印行,并由当时美国名作家厄卜代克(John Updike)在New Yorker杂志撰写书评推荐,1982和1983年该书获得美国国家书卷奖(American BookAwards)历史类好书两次提名。翌年《万历十五年》中文版在北京出版……从此黄仁宇的著作一部接一部地出版,几乎每本都受到热烈追捧,作品普遍受到注目,从早期的英文论著,到后期的中文论著,都有不少学者撰写书评评介,以致一时'黄书走红',有人开始筹办'黄学研究会',并申请创办《黄学研究》学术丛刊。难怪有人感叹在二十世纪后十余年间,一名华裔历史学家、美国的退休教授,竟成为史学界在中国大陆影响大、名声著的一人,也真算是一个'异数'。

代表作有《十六世纪时代中国之财政与税收》、《万历十五年》、《中国大历史》等。他传奇性的一生以及大历史观的由来详见自传《黄河青山——黄仁宇回忆录》。

文摘

是日,上御门毕,召辅臣时行等见于皇极门暖阁。上出陕西巡抚赵可怀奏报虏情本手授时行曰:“朕近览陕西总督抚梅友松等所奏。说虏王引兵过河,侵犯内地,这事情如何?”时行等对:“近日洮州失事,杀将损军,臣等正切忧虑,伏蒙圣问,臣等敢以略节具陈:洮河边外,都是番族。番族有两样。中茶纳马的是熟番,其余的是生番。先年虏骑不到,只是防备番贼,所以武备单虚,仓猝不能堵遏。如今虏王过河,是被火落赤勾引,多为抢番,又恐中国救护,故声言内犯。然虏情狡,不可不防。”上曰:“番人也是朕之赤子。番人地方都是祖宗开拓的封疆。督抚官奉有敕书,受朝廷委托,平日所干何事?既不能预先防范,到虏酋过河,才来奏报。可见边备废弛。皇祖时各边失事,督抚官都拿来重处。朝廷自有法度。”时行等对:“皇上责备督抚不能修举边务,仰见圣明英断,边臣亦当心服。如今正要责成他选将练兵,及时整理。”上曰:“近时督抚等官平日把将官凌虐牵制,不得展布,有事却才用他。且如各边,但有功劳,督抚有升有赏,认做己功。及失事便推与将官,虚文搪塞。”时行等对:“各边文武将吏,各有职掌,如总督巡抚,只是督率调度。若临战阵定用武官,自总兵以下,有副总兵、有参将、游击、守备各分信地,如有失事,自当论罪。”上曰:“古文臣如杜预,身不跨鞍,射不穿札。诸葛亮纶巾羽扇,都能将兵立功,何必定是武臣?”时行等对:“此两名臣古来绝少,人才难得。臣等即当传与兵部,转谕督抚诸臣,尽心经理,以纾皇上宵旰之忧。”上曰:“将官必要谋勇兼全,曾经战阵方好。”时行等对:“将材难得。自款贡以来,边将经战者亦少。”上曰:“重赏之下,必有勇夫。只是不善用之,虽有关张之勇,亦不济事。”时行等对:“近日科道建言,要推举将材,臣等曾语兵部,及早题复。今九卿科道会同推举。”上曰:“前日有御史荐两将官。”时行等对:“所荐将官一是王化熙,曾提督巡捕,臣等亲见,亦是中才,只宜腹里总兵。一是尹秉衡,曾称良将,今老矣。”上曰:“不论年老。赵充国岂非老将?只要有谋。”时行等对:“将在谋不在勇。圣见高明,非臣等所及。”上又曰:“朕在九重之内,边事不能悉知。卿等为朕股肱,宜用心分理。如今边备废弛,不止陕西。或差有风力的科道或九卿大臣前去。如军伍有该补足,钱粮有该设处着一一整顿。书云:事事有备无患。须趁如今收舍,往后大坏愈难。”时行等对:“当初许虏款贡,原为内修守备,外示羁縻。只为人情偷安,日渐废弛。所以三年阅视,或差科臣,或差彼处巡按御史。”上曰:“三年阅视是常差。如今要特差。”时行等对:“臣等在阁中商议,要推大臣一员前去经略,且重其事权,使各边声势联络,庶便行事。容臣等撰拟传帖恭请圣裁。”上曰:“还拟两人来行。”已复言款贡事。上称:“皇考圣断者再。”时行等言:“自俺答献逆求封,赖皇考神谟独断,许通款贡,已二十年,各边保全生灵何止百万。”上曰:“款贡亦不可久恃。宋事可鉴。”时行等对:“我朝与宋事不同。宋时中国弱,夷狄强,原是敌国。今北虏称臣纳款,中国之体自尊,但不可因而忘备耳。”上日:“虽是不同,然亦不可媚虏。虏心骄意大,岂有厌足?须自家修整武备,保守封疆。”时行等对:“今日边事既未可轻于决战,又不可专于主抚。只是保守封疆、据险守隘、坚壁清野、使虏不得肆掠,乃是万全之策。皇上庙谟弘远,边臣庶有所持循。至于失事有大小,情事有轻重。若失事本小而论罪过罪,则边臣观望退缩。虏酋反得挟以为重。又非所以激励人心。自今尤望皇上宽文法核功罪。”上曰:“如今失事却也不轻。”时行等对:‘坚恩从宽处分,容臣传示边臣,便感恩图报。”上复问次辅病安否何如。时行等对:“臣锡爵实病,屡疏求去,情非得已。”上曰:“如今有事时正宜竭忠赞襄,如何要去?”时行等对:“皇上注念锡爵是优厚辅臣至意,臣等亦知感激。但锡爵病势果系缠绵。臣等亲至其卧内,见其形体赢瘦,神思愁苦,亦不能强留。”上曰:“着从容调理,痊可即出。”时行等唯唯。因叩头奏:“臣等半月不睹天颜,今日视朝,仰知圣体万安,不胜忻慰。”上曰:“朕尚头眩臂痛,步履不便。今日特为边事,出与卿等商议。”时行等叩头奏:“伏望皇上万分宝重。”上又曰:“闻山西五台一路多有矿贼,啸聚劫掠,地方官如何隐匿不报?”时行等奏:“近闻河南嵩县等处,聚有矿贼,巡抚官发兵驱逐,业已解散。”上曰:“是山西地方五台,因释氏故知之。”上恐时行等误以为失事也。复曰:“释氏是佛家,曾遣人进香耳。”时行等对:“地方既有盗贼啸聚,地方官隐匿不报,其罪不止疏玩而已。”

附录二

(万历皇帝于1590年2月5日与申时行等召对纪录。全文照《神宗实录》卷219排印。)

序言

用户评价

这套黄仁宇作品集,绝对是我近年来阅读过的最令人心潮澎湃的书籍之一。我一直以来都对中国历史有着一种难以言喻的迷恋,总觉得那片土地孕育了太多跌宕起伏的故事,承载了太多深沉的智慧。而黄仁宇先生,就像一位技艺高超的导游,带领我深入探索了那些我曾模糊感知却又难以触及的历史角落。 从拿到书的那一刻起,我就被它沉甸甸的质感和精美的装帧所吸引。每一本书都像是打开了一个通往过去的窗口,那泛黄的书页,仿佛还残留着历史的温度。我尤其喜欢他在书中对细节的关注,他不会简单地叙述事件的发生,而是会深入挖掘那些促使事件发生的微观因素,比如当时人们的生活习惯、社会风气,甚至是气候变化。 他对于中国历史的“技术性”问题的分析,着实让我眼前一亮。我以前读历史,总觉得那些政治斗争和权力博弈占据了绝大部分篇幅,而黄仁宇先生则将目光更多地投向了经济、技术和管理层面。他提出的“数目字管理”概念,以及他对中国古代农业、手工业、商业发展的细致梳理,让我对中国古代社会的运作有了更深层次的理解。 他对于中国官僚体系的解读,也颠覆了我过去的一些固有印象。他并没有简单地将官员们描绘成一群只知道追求私利的群体,而是试图去理解他们在特定历史时期所面临的制度压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是教科书上的刻板形象,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代变迁中的挣扎与无奈,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我对他在书中提出的“安史之乱”是中国历史转折点的观点深以为然。他详细分析了这场叛乱对唐朝统治带来的深远影响,以及它如何开启了中国历史的新篇章。这种对关键历史节点的深刻洞察,让我对中国历史的整体脉络有了更清晰的认识。 这本书最让我佩服的地方在于,它并没有回避历史的复杂性和矛盾性。黄仁宇先生敢于触碰那些敏感的、难以解释的历史现象,并试图去提供一种更为客观和理性的解释。他鼓励读者去独立思考,去形成自己的判断,而不是盲从于某种固定的历史叙述。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也极具启发性。他分析了“士”在中国古代社会中所扮演的角色,以及他们在政治、文化、经济等领域所发挥的影响。他让我们看到了,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总的来说,这套黄仁宇作品集不仅仅是一套历史读物,更是一次思想的洗礼。它让我对中国历史有了更深刻的认识,也让我对人类社会的发展规律有了更广阔的视野。我强烈推荐给所有对历史怀有好奇心和求知欲的读者,相信它一定会带给你意想不到的收获。

评分这套黄仁宇作品集,简直就是一次精神上的“寻宝之旅”!我一直对中国历史有着深深的眷恋,总觉得那片土地上,隐藏着太多值得我们去挖掘的故事和智慧。而黄仁宇先生,就像一位经验丰富的考古学家,带领我一层层剥开历史的尘埃,让我看到了那些被时光掩埋的珍宝。 拿到这本书,首先被它沉甸甸的质感和精美的装帧所吸引。每一本书都像是打开了一个通往过去的窗口,那泛黄的书页,仿佛还残留着历史的温度,散发着淡淡的墨香。我尤其喜欢他在书中对细节的关注,他不会简单地叙述事件的发生,而是会深入挖掘那些促使事件发生的微观因素,比如当时人们的生活习惯、社会风气,甚至是气候变化。 他对于中国历史的“技术性”问题的分析,着实让我眼前一亮。我以前读历史,总觉得那些政治斗争和权力博弈占据了绝大部分篇幅,而黄仁宇先生则将目光更多地投向了经济、技术和管理层面。他提出的“数目字管理”概念,以及他对中国古代农业、手工业、商业发展的细致梳理,让我对中国古代社会的运作有了更深层次的理解。 他对于中国古代官僚体系的解读,也颠覆了我过去的一些固有印象。他并没有简单地将官员们描绘成一群只知道追求私利的群体,而是试图去理解他们在特定历史时期所面临的制度压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是教科书上的刻板形象,而是有血有肉、有情有欲的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代变迁中的挣扎与无奈,让我们在阅读中,更能体会到历史的温度,也更能理解那些历史事件背后的人文关怀。 我曾对一些历史的“为什么”感到困惑,比如为什么某些改革会失败,为什么某些王朝会覆灭。在阅读黄仁宇先生的作品时,我找到了许多令人信服的答案。他提出的“数目字管理”理论,以及他对中国传统文化中“人治”与“法治”的讨论,都为我理解中国历史提供了一个全新的视角。 这本书最让我佩服的地方在于,它并没有回避历史的复杂性和矛盾性。黄仁宇先生敢于触碰那些敏感的、难以解释的历史现象,并试图去提供一种更为客观和理性的解释。他鼓励读者去独立思考,去形成自己的判断,而不是盲从于某种固定的历史叙述。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套黄仁宇的作品集,我简直是爱不释手。自从入手以来,我几乎每天都会抽出时间来阅读,生怕错过其中任何一个精彩的细节。我一直对历史,特别是中国近现代史有着浓厚的兴趣,总觉得那些书本上寥寥几笔带过的事件,背后一定隐藏着更为复杂和深刻的故事。而黄仁宇先生的文字,恰好满足了我这种好奇心,他像一位技艺精湛的织工,将历史的经纬线编织成一幅幅生动而富有深度的画卷。 我最欣赏他处理历史事件时所展现出的那种“事后诸葛亮”式的洞察力,但这种洞察力并非是站在道德制高点上的评判,而是基于对历史进程的深入理解和对事物发展规律的敏锐把握。他能够抽丝剥茧,从纷繁复杂的历史现象中找出那些关键的节点和影响深远的因素,让我们得以窥见历史前进的内在逻辑。 尤其让我印象深刻的是他对中国古代官僚体系的分析。他并非简单地将官员斥为腐败无能,而是深入剖析了那个制度环境下,个人所面临的困境和选择。他让我们看到,在缺乏有效监督和制约的体制下,即便是心怀抱负的官员,也可能被裹挟其中,最终走向与初衷相悖的道路。这种对制度的批判,既有力度又不失温和,让人在反思中产生共鸣。 黄仁宇先生的文字风格有一种独特的魅力,他善于将宏大的历史叙事与鲜活的个体命运巧妙地融合在一起。他笔下的历史人物,不再是冰冷的概念,而是有血有肉、有情有欲的生动个体。他能够捕捉到他们在历史洪流中的挣扎、选择和无奈,让我们感受到历史的温度,也更能理解那些历史事件背后的人文关怀。 这套书的精装设计也是锦上添花。厚实的纸张,考究的装帧,都透着一股浓浓的文化气息。每一次翻开,都仿佛是在进行一场庄重的仪式。这种高品质的阅读体验,无疑会进一步提升阅读的乐趣,也让我更加珍惜这套书。 我曾对一些历史的“为什么”感到困惑,比如为什么某些改革会失败,为什么某些王朝会覆灭。在阅读黄仁宇先生的作品时,我找到了许多令人信服的答案。他提出的“数目字管理”理论,以及他对中国传统文化中“人治”与“法治”的讨论,都为我理解中国历史提供了一个全新的视角。 他对于中国历史长期以来“重人文、轻科学”的现象也进行了深刻的批判。他认为,正是因为缺乏对数量化、科学化管理方式的重视,才导致了中国在近代化进程中落后于西方。这种观点虽然可能有些争议,但却发人深省,促使我们去思考历史发展的多元可能性。 最令我欣喜的是,这套书让我看到了历史的连续性和发展性。黄仁宇先生总能将眼光放得长远,他会将当下的许多社会问题追溯到历史的源头,让我们明白,许多矛盾并非突如其来,而是历史长期积累的结果。这种宏观的视角,让我对当前中国的社会发展有了更深刻的理解。 他对于中国传统文化中“通”、“变”的理念也进行了深入的探讨。他认为,中国历史的演变,很大程度上取决于能否在传统框架内进行创新和适应。这种观点,对于我们在当今时代如何处理传统与现代的关系,也提供了宝贵的启示。 总的来说,这套黄仁宇作品集是一部极其深刻且富有启发性的历史著作。它不仅在知识层面拓展了我的视野,更重要的是,它改变了我对历史的看法,让我学会了从更宏观、更辩证的角度去理解历史的进程。我真心推荐给每一位渴望深入了解中国历史的读者,相信它一定会带给你与众不同的阅读体验。

评分这套黄仁宇作品集,我简直是爱不释手,每天都恨不得把它捧在手里细细品味。我一直以来都对中国历史有着一种深深的迷恋,总觉得那片古老的土地上,隐藏着太多不为人知的秘密和智慧。而黄仁宇先生,就像一位经验丰富的向导,带领我一步步揭开了那些历史的面纱,让我看到了一个更加真实、更加立体、更加深刻的中国。 从拿到这套书的那一刻起,我就被它沉甸甸的质感和精美的装帧所吸引。每一本书都像是打开了一个通往过去的窗口,那泛黄的书页,仿佛还残留着历史的温度,散发着淡淡的墨香。我尤其喜欢他在书中对细节的关注,他不会简单地叙述事件的发生,而是会深入挖掘那些促使事件发生的微观因素,比如当时人们的生活习惯、社会风气,甚至是气候变化。 他对于中国历史的“技术性”问题的分析,着实让我眼前一亮。我以前读历史,总觉得那些政治斗争和权力博弈占据了绝大部分篇幅,而黄仁宇先生则将目光更多地投向了经济、技术和管理层面。他提出的“数目字管理”概念,以及他对中国古代农业、手工业、商业发展的细致梳理,让我对中国古代社会的运作有了更深层次的理解。 他对于中国古代官僚体系的解读,也颠覆了我过去的一些固有印象。他并没有简单地将官员们描绘成一群只知道追求私利的群体,而是试图去理解他们在特定历史时期所面临的制度压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是教科书上的刻板形象,而是有血有肉、有情有欲的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代变迁中的挣扎与无奈,让我们在阅读中,更能体会到历史的温度,也更能理解那些历史事件背后的人文关怀。 我曾对一些历史的“为什么”感到困惑,比如为什么某些改革会失败,为什么某些王朝会覆灭。在阅读黄仁宇先生的作品时,我找到了许多令人信服的答案。他提出的“数目字管理”理论,以及他对中国传统文化中“人治”与“法治”的讨论,都为我理解中国历史提供了一个全新的视角。 这本书最让我佩服的地方在于,它并没有回避历史的复杂性和矛盾性。黄仁宇先生敢于触碰那些敏感的、难以解释的历史现象,并试图去提供一种更为客观和理性的解释。他鼓励读者去独立思考,去形成自己的判断,而不是盲从于某种固定的历史叙述。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套黄仁宇作品集,简直就是我近期阅读的“精神大餐”!我一直对中国历史有着浓厚的兴趣,总觉得那些厚重的史书背后,隐藏着无数值得探究的细节。而黄仁宇先生,就像一位技艺精湛的解剖师,将中国历史的肌体一点点剖析开来,让我们得以窥见其内在的运作机制。 拿到这套书,首先被它精美的装帧吸引。厚重的纸张,考究的印刷,每一处细节都透着一股历史的厚重感。阅读体验更是无与伦比,黄仁宇先生的文字,不像那些枯燥的史书,而是像一位博学的长者,在与你娓娓道来一个时代的变迁。他善于抓住事件的精髓,用通俗易懂的语言,将那些复杂的历史脉络呈现在我们眼前。 他对于中国古代“数目字管理”的强调,让我耳目一新。我之前对中国古代经济史的了解非常有限,而黄仁宇先生的论述,则让我看到了经济管理在历史发展中的重要作用。他用大量史实证明,缺乏对数量化、科学化管理方式的重视,是中国古代社会发展缓慢的重要原因。 他对于中国古代官僚体系的分析,更是让我醍醐灌顶。他并没有简单地将官员们描绘成一群贪婪无能的群体,而是深入剖析了在那个制度环境下,个体所面临的生存压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是纸上的符号,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代洪流中的挣扎与选择,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我尤其喜欢他对明朝历史的解读。他认为,明朝的许多问题,其实都根植于它建国初期的制度设计,以及皇帝集权的强化。他通过对明朝政治、经济、军事等方面的细致分析,展现了一个庞大帝国是如何在辉煌中孕育着衰败的种子。 这本书最让我感到震撼的地方在于,它打破了我对历史的刻板印象。黄仁宇先生用一种全新的视角,去审视那些我们习以为常的历史事件。他让我们看到,历史并非是线性发展的,而是充满了各种偶然性、复杂性和多重可能性。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套黄仁宇作品集,简直就是为我量身定做的!我一直对中国历史充满了好奇,总觉得那些厚重的史书背后,隐藏着无数值得探究的细节。而黄仁宇先生,就像一位技艺精湛的解剖师,将中国历史的肌体一点点剖析开来,让我们得以窥见其内在的运作机制。 拿到这套书,首先被它精美的装帧吸引。厚重的纸张,考究的印刷,每一处细节都透着一股历史的厚重感。阅读体验更是无与伦比,黄仁宇先生的文字,不像那些枯燥的史书,而是像一位博学的长者,在与你娓娓道来一个时代的变迁。他善于抓住事件的精髓,用通俗易懂的语言,将那些复杂的历史脉络呈现在我们眼前。 他对于中国古代“数目字管理”的强调,让我耳目一新。我之前对中国古代经济史的了解非常有限,而黄仁宇先生的论述,则让我看到了经济管理在历史发展中的重要作用。他用大量史实证明,缺乏对数量化、科学化管理方式的重视,是中国古代社会发展缓慢的重要原因。 他对于中国古代官僚体系的分析,更是让我醍醐灌顶。他并没有简单地将官员们描绘成一群贪婪无能的群体,而是深入剖析了在那个制度环境下,个体所面临的生存压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是纸上的符号,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代洪流中的挣扎与选择,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我尤其喜欢他对明朝历史的解读。他认为,明朝的许多问题,其实都根植于它建国初期的制度设计,以及皇帝集权的强化。他通过对明朝政治、经济、军事等方面的细致分析,展现了一个庞大帝国是如何在辉煌中孕育着衰败的种子。 这本书最让我感到震撼的地方在于,它打破了我对历史的刻板印象。黄仁宇先生用一种全新的视角,去审视那些我们习以为常的历史事件。他让我们看到,历史并非是线性发展的,而是充满了各种偶然性、复杂性和多重可能性。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这本书真是太让我惊喜了!我一直对历史有着浓厚的兴趣,尤其钟情于那些能够将宏大叙事与个体命运巧妙结合的书籍。在朋友的推荐下,我偶然翻开了这套黄仁宇作品集。刚拿到手,就被这精装版的质感所吸引,沉甸甸的,每一本书的封面设计都透着一股历史的厚重感,仿佛捧着的是跨越时空的知识宝藏。 翻阅其中的第一本,我就被黄仁宇先生那独特的叙事风格深深打动了。他不像一些历史学家那样枯燥地堆砌史料,而是用一种近乎讲故事的口吻,将那些遥远的历史事件娓娓道来。他总能抓住事件的核心脉络,用生动的语言描绘出人物的内心世界和时代背景的变迁。我尤其喜欢他对于细节的描绘,那些看似不起眼的小事,却往往能够折射出宏观历史的走向,让人在恍然大悟中,对历史有了更深刻的理解。 他对于中国传统文化的洞察更是入木三分。在阅读的过程中,我仿佛看到了明清时期那些官员、士大夫们的生活状态,他们如何在复杂的政治环境中谋求生存,如何在个人抱负与时代局限之间挣扎。黄仁宇先生没有简单地评判,而是试图去理解,去挖掘那些隐藏在历史事件背后的深层原因。这种温和而又不失深刻的分析,让我受益匪浅,也让我对中国几千年的文明有了更全面的认识。 这本书最吸引我的地方在于,它并没有给我一种“被灌输”的感觉,而是像一位博学的朋友,在与我进行一场关于历史的深度对话。他提出的问题,常常引发我的思考,让我忍不住去查阅更多的资料,去对书中内容进行比对和验证。这种主动的学习过程,比任何被动接受的知识都更加令人印象深刻。 而且,套装的设计也非常人性化。每一册的篇幅适中,无论是在通勤路上还是闲暇时光,都可以随时翻阅。精装版的质量也确实让人放心,页面的纸张触感温润,印刷清晰,即使反复翻阅,也不会有损坏的担忧。这套书不仅仅是一套阅读材料,更像是一件值得珍藏的艺术品,摆放在书架上,本身就是一种享受。 我特别欣赏黄仁宇先生在书中展现出的那种“大历史观”。他总能从更宏观的视角去审视历史,避免落入对个别事件的琐碎分析。他善于将中国历史置于世界历史的大背景下进行比较,从而揭示出一些普遍性的历史规律。这让我意识到,理解中国历史,也需要我们具备全球视野。 他对于中国社会经济结构的分析也十分独到。我一直对中国古代经济的发展模式感到好奇,而黄仁宇先生在书中对此进行了细致的梳理和分析,他提出了许多新颖的观点,让我对中国古代的赋税制度、土地制度以及商业发展有了全新的认识。这种对经济层面的深入挖掘,使得他的历史叙述更加丰满和立体。 我最看重的是,这本书并没有回避历史的复杂性和矛盾性。黄仁宇先生在书中坦诚地揭示了许多历史的“不确定性”和“偶然性”,他并没有试图去构建一个完美无瑕的历史图景,而是展现了历史发展过程中所存在的种种局限和非理性因素。这种真实而深刻的洞察,让我对历史的理解更加成熟。 在阅读过程中,我常常会有“原来是这样!”的惊叹。黄仁宇先生善于将那些看似难以理解的复杂历史现象,用简单明了的逻辑加以解释。他就像一个经验丰富的向导,带领我穿梭于历史的长河,指引我看到那些隐藏在表象之下的本质。 总而言之,这套书是我近期最满意的一次购书体验。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它启发了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我强烈推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套黄仁宇作品集,简直是我近期阅读的“精神食粮”!我一直对中国历史有着浓厚的兴趣,总觉得那些厚重的史书背后,隐藏着无数值得探究的细节。而黄仁宇先生,就像一位技艺精湛的解剖师,将中国历史的肌体一点点剖析开来,让我们得以窥见其内在的运作机制。 拿到这套书,首先被它精美的装帧吸引。厚重的纸张,考究的印刷,每一处细节都透着一股历史的厚重感。阅读体验更是无与伦比,黄仁宇先生的文字,不像那些枯燥的史书,而是像一位博学的长者,在与你娓娓道来一个时代的变迁。他善于抓住事件的精髓,用通俗易懂的语言,将那些复杂的历史脉络呈现在我们眼前。 他对于中国古代“数目字管理”的强调,让我耳目一新。我之前对中国古代经济史的了解非常有限,而黄仁宇先生的论述,则让我看到了经济管理在历史发展中的重要作用。他用大量史实证明,缺乏对数量化、科学化管理方式的重视,是中国古代社会发展缓慢的重要原因。 他对于中国古代官僚体系的分析,更是让我醍醐灌顶。他并没有简单地将官员们描绘成一群贪婪无能的群体,而是深入剖析了在那个制度环境下,个体所面临的生存压力和道德困境。他通过对具体案例的分析,展现了在那个时代,个体如何在巨大的体制洪流中做出艰难的选择。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是纸上的符号,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代洪流中的挣扎与选择,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我尤其喜欢他对明朝历史的解读。他认为,明朝的许多问题,其实都根植于它建国初期的制度设计,以及皇帝集权的强化。他通过对明朝政治、经济、军事等方面的细致分析,展现了一个庞大帝国是如何在辉煌中孕育着衰败的种子。 这本书最让我感到震撼的地方在于,它打破了我对历史的刻板印象。黄仁宇先生用一种全新的视角,去审视那些我们习以为常的历史事件。他让我们看到,历史并非是线性发展的,而是充满了各种偶然性、复杂性和多重可能性。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套新华书店出版的黄仁宇作品集,简直就是一场穿越时空的思想盛宴!我一直以来都对中国历史有着莫名的情结,总觉得那片古老的土地上,隐藏着太多不为人知的秘密和智慧。而黄仁宇先生,就像一位经验丰富的探险家,带领我一步步揭开了那些历史的面纱,让我看到了一个更加真实、更加立体、更加深刻的中国。 从拿到这套书的那一刻起,我就被它沉甸甸的重量和精美的装帧所吸引。每一本书都像是打开了一个通往过去的宝箱,那泛黄的书页,仿佛还残留着历史的温度,散发着淡淡的墨香。我尤其喜欢他在书中对中国古代“技术性”问题的关注,他没有停留在简单的政治斗争层面,而是深入挖掘了经济、社会结构、管理方式等方面的因素。 比如,他对中国古代“数目字管理”的强调,让我对中国古代的财政、税收、人口统计等有了全新的认识。他认为,缺乏科学、量化的管理手段,是中国古代社会发展停滞不前的重要原因之一。这一点,在当时的社会背景下,是一种极具前瞻性的观点,也让我对中国近代化的艰难有了更深的理解。 他对于中国古代官僚体系的分析,也让我印象深刻。他并不是简单地批判官员们的腐败,而是试图去理解在那种制度环境下,个体所面临的生存压力和道德选择。他通过细致的案例分析,让我们看到了,即便是心怀抱负的官员,也可能因为制度的局限而走向某种妥协,甚至是一种无奈的堕落。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是纸上的符号,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代洪流中的挣扎与选择,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我尤其喜欢他对明朝历史的解读。他认为,明朝的许多问题,其实都根植于它建国初期的制度设计,以及皇帝集权的强化。他通过对明朝政治、经济、军事等方面的细致分析,展现了一个庞大帝国是如何在辉煌中孕育着衰败的种子。 这本书最让我感到震撼的地方在于,它打破了我对历史的刻板印象。黄仁宇先生用一种全新的视角,去审视那些我们习以为常的历史事件。他让我们看到,历史并非是线性发展的,而是充满了各种偶然性、复杂性和多重可能性。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

评分这套新华书店的黄仁宇作品集,简直就是我近期阅读的“精神食粮”!我一直对中国历史有着浓厚的兴趣,总觉得那些厚重的史书背后,隐藏着无数精彩的故事和深刻的道理。而黄仁宇先生,就像一位经验丰富的船长,带领我在历史的海洋中航行,让我看到了我从未见过的壮丽景象。 拿到这本书,第一感觉就是“沉甸甸”的,无论是书籍本身的重量,还是它所承载的知识分量,都让人感到一种踏实。精装版的触感温润,打开来,那一排排整齐的文字,仿佛在向我诉说着数百年甚至数千年前的故事。我最欣赏他对于中国历史的“技术性”分析,他没有停留在简单的政治斗争层面,而是深入挖掘了经济、社会结构、管理方式等方面的因素。 比如,他对中国古代“数目字管理”的强调,让我对中国古代的财政、税收、人口统计等有了全新的认识。他认为,缺乏科学、量化的管理手段,是中国古代社会发展停滞不前的重要原因之一。这一点,在当时的社会背景下,是一种极具前瞻性的观点,也让我对中国近代化的艰难有了更深的理解。 他对于中国古代官僚体系的分析,也让我印象深刻。他并不是简单地批判官员们的腐败,而是试图去理解在那种制度环境下,个体所面临的生存压力和道德选择。他通过细致的案例分析,让我们看到了,即便是心怀抱负的官员,也可能因为制度的局限而走向某种妥协,甚至是一种无奈的堕落。 黄仁宇先生的叙事风格非常独特,他善于将宏大的历史背景与生动的人物故事巧妙地结合。他笔下的历史人物,不再是纸上的符号,而是有血有肉、有情感、有思想的鲜活个体。他能够捕捉到他们在时代洪流中的挣扎与选择,让我们在阅读中,更能体会到历史的厚重与悲悯。 我尤其喜欢他对明朝历史的解读。他认为,明朝的许多问题,其实都根植于它建国初期的制度设计,以及皇帝集权的强化。他通过对明朝政治、经济、军事等方面的细致分析,展现了一个庞大帝国是如何在辉煌中孕育着衰败的种子。 这本书最让我感到震撼的地方在于,它打破了我对历史的刻板印象。黄仁宇先生用一种全新的视角,去审视那些我们习以为常的历史事件。他让我们看到,历史并非是线性发展的,而是充满了各种偶然性、复杂性和多重可能性。 他对于中国古代“士”阶层的研究,也让我受益匪浅。他分析了“士”在中国古代社会所扮演的重要角色,以及他们在政治、文化、教育等领域所发挥的巨大影响。他让我们看到,在中国古代,知识分子并非只是被动的接受者,而是积极的参与者和塑造者。 这套书让我深刻地认识到,理解中国历史,需要一种跨学科的视角。黄仁宇先生将经济学、社会学、人类学等多种学科的理论和方法融入到历史研究中,使得他的分析更加全面和深入。这种融会贯通的治学方式,让我受益匪浅。 总而言之,这套黄仁宇作品集是我近期阅读过的最令人振奋的一部作品。它不仅满足了我对历史知识的渴求,更重要的是,它改变了我对历史的思考方式,让我看到了历史的更多可能性。我真心推荐给所有对中国历史感兴趣的朋友们,相信你们也一定会和我一样,在这套书中找到属于自己的惊喜和收获。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有