具体描述

编辑推荐

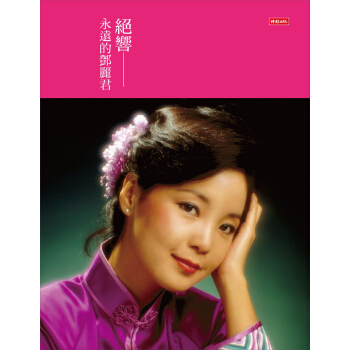

恩師 左宏元好友 林青霞、張菲

前華視總經理 張家驤

鄧麗君三哥 鄧長富 鄭重推薦!(依姓氏筆畫排序)

内容简介

只要有華人的地方,就有鄧麗君的歌聲!紀念鄧麗君60歲冥誕,唯一鄧家人口述傳記問世!

踏遍8國、耗時10餘年、訪問超過200人,

完整記錄巨星臺上的輝煌、臺下的生命足跡!

國寶級巨星、永遠的軍中情人、十億個掌聲──

是世人對她的尊崇。

屢次創造白金唱片佳績、演唱會萬人空巷、後輩爭相效仿──

這一切燦爛都來自於臺下的努力。

鮮少曝光的私生活、不為人知的童年回憶──

形繪出一代歌後的真實面目。

1995年5月8日,她的驟逝,留給世人無限唏噓的驚嘆號。

2013年1月29日,在鄧麗君冥誕60週年之際,

「鄧麗君文教基金會」正式出版官方版傳記,

為她璀璨的一生留下深刻註記。

《绝响:永远的邓丽君》訪問200餘位鄧麗君生命中的至親好友、同事、歌迷,

並走訪臺灣、中國大陸、日本、泰國、星、馬、美國、法國尋找她的生命足跡,

耗費十餘年,終於一點一滴,完整譜出鄧麗君傳奇的一生。

作者简介

姜捷一九五五年生,政戰學校美術系畢業,海軍備役中校。現任《天主教周報》副總編輯。

曾任《青年日報》美編、記者、編輯部副主任,以及《聯合報》、《大成報》、《美國世界日報》主編。也從事過電視、電臺編劇、美術指導、華視莒光園地《柳營細語》主講人;著有報導文學《狩獵外島紀行──相依於海》,並於一九九四年獲新聞局金鼎獎專題報導獎。

平時熱心公益,曾在防癌協會、漸凍人協會、未婚媽媽之家露睎中心、愛滋病關愛之家、安寧之家等機構擔任義工。

策畫/鄧麗君文教基金會

成立於一九九五年十月十四日,由中華電視台、寶麗金唱片公司及日本TAURUS唱片公司共同捐助設立。

為宏揚鄧麗君小姐畢生效力於歌唱藝術事業、奮鬥不懈的精神,以及對中華民族的赤誠大愛,推廣並舉辦各項文化、教育、音樂、藝術等活動,公益慈善等相關事業及獎助,以期提升華人文化生活之精緻與品質。

内页插图

精彩书评

這是我看過寫得最好的一本鄧麗君傳記!藉由這本書,能更深入瞭解鄧麗君的成長以及她的內心世界!──左宏元

她突然的離去,我悵然若失,總覺得我們的友誼不該就這樣結束了。這些年她經常在我夢裡出現,夢裡的她和現實的她一樣──謎一樣的女人。奇妙的是,在夢裡,世人都以為她去了天國,唯獨我知道她還在人間。

──林青霞

任何人跟鄧麗君聊天、相處,都會很快對她燃起仰慕、崇拜和敬愛之心,這是她令人難忘的特質,甚至很多人在她離開人間以後,仍然成為她的歌迷。她的奮鬥過程也給我們藝界兒女樹立了一個典範,我們永遠想念她!

──張菲

她的驟逝,讓這美妙歌聲從此成為絕唱!

──張家驤

看著那些眾說紛紜、捕風捉影的事,我就想,未來一定要出一本家妹的傳記,忠實敘述她的一生,給喜愛她的歌迷和關心她的朋友們一個交代,也讓從不辯解的妹妹有個說明。

──鄧長富

目录

推薦序/他們心目中的鄧麗君推薦序/印象鄧麗君 林青霞

出版序/愛的禮物 禮物裡的愛 鄧麗君文教基金會董事長 鄧長富

第一章/原鄉人

第二章/一見你就笑

第三章/月亮代表我的心

第四章/漫步人生路

第五章/任韶光在身邊飛逝

第六章/海韻

第七章/淡淡幽情

第八章/君在前哨

第九章/千言萬語

第十章/甜蜜蜜

第十一章/再見,我的愛人

第十二章/何日君再來

後記/有些愛,是不由分說的

附錄/鄧麗君身影集

精彩书摘

第一章/原鄉人差一點兒 世上就沒有鄧麗君這個人

北投搬到內湖,再輾轉到虎尾,終於和鄧樞取得了聯繫,一家人能生活在一起,再苦的日子也撐得下去,職務上的調動使這個家不停東遷西搬。老三長富在宜蘭出生之後不久,鄧樞就調到虎尾大埤鄉受訓,沒多久再調到雲林龍巖,流離搬遷的日子總算是暫時安定了下來。

為了替鄧麗君尋根,大埤鄉公所從戶政事務所的存檔中,找出鄧家的原始戶口資料,證明鄧家一九五二年一月從桃園縣楊梅鎮埔心裏,遷入雲林縣大埤鄉南和村一鄰二十四戶南和路六號,之後再遷往褒忠鄉田洋村,因而,鄧麗君實際上是在大埤鄉出生三個月後,才遷往褒忠鄉的。

一九五三年的一月廿九日清晨,也正是那一年的農曆十二月十五日,家家戶戶正洋溢著準備要過農曆春節的忙碌氛圍,鄧麗君選擇在這樣歡欣的日子來到世間,成為鄧家最受歡迎的新成員,即使是物質生活艱苦,對小生命的誕生,大家都懷抱無限欣喜。

當時,擁擠窄小的農村民宅,只有勉強算是隔開的兩房,一間是權充產房的臥室,另一間就是三個兒子同睡的一張木板床。當時的眷村風氣的確是鄰裏之間同甘共苦、守望相助。分娩時刻一近,助產婆婆、房東太太和眷村媽媽們都從四鄰過來幫忙,大冬天裡,點煤油爐子燒水,準備衛生用品和嬰兒衣物,不久,似乎是特別嘹喨的啼聲劃破了破曉的寧靜,鄰居們幾乎是興奮的歡呼著四處報喜:「是個女兒!是個女兒!」三個當哥哥的從呆愣愣的看著大人忙進忙出,到直奔床前「觀賞」他們的「新玩具」,知道多了一個妹妹而開心不已。

鄧樞得到喜訊不久後,氣喘吁吁的跑回家來,連聲的說:「女兒好!女兒好!」抱在懷裡端詳半天,喜形於色。天沒大亮,左鄰右舍的媽媽們早已圍過來看鄧家的女兒,兩位鄰家媽媽在一旁壓低了聲音爭執著,其中一位一直磨到過了中午還不肯回家。

原來,當時的臺灣眷村生活相當清苦,鄧媽媽懷孕時曾對鄰人說,三個兒子都快養不起了,如果孩子生下來就送給這位結婚多年膝下猶虛的鄰家媽媽,姊妹倆早就私下口頭上說好的預定,這位媽媽想要抱走趙素桂這胎剛剛生下來的孩子,當作自己親生的孩子,這一早又看到剛出生的女娃兒這麼可愛,說什麼也不願走,抱持著一絲絲希望,巴望著鄧家太太記得曾經允諾過的話,把嬰兒送給她,但是,怎麼可能呢?

懷胎十月的辛苦,抱在手中的滿足,日子再窮、再苦也要咬牙撐下去,何況是盼了許久的女兒,無論如何也捨不得「送人」,鄧媽媽一時難為,不禁放聲大哭,哭得想要來抱小孩的鄰家媽媽六神無主,口頭承諾是相知好姊妹的悄悄話,眼見鄧媽媽的又疼又喜,誰也不忍心「硬要」,只好奉上了本來是要來「換孩子」的老母雞、雞蛋、麵線等禮物,黯然的回去。

鄧媽媽回想這段往事,不禁感謝蒼天,冥冥中給她這個可愛的小天使,也感謝鄰居姊妹的貼心體己,如果當時那位媽媽堅持要她履行諾言,將孩子抱走,整個中國近代流行歌壇的歷史,可能就不會有「國際巨星鄧麗君」的出現,而鄧麗君如果沒有走上唱歌這條路子,也許她的一生就會完完全全改觀了。

人緣超好 取名麗筠期許如竹般高潔

鄧媽媽還記得在坐月子期間,軍營中的鄧爸不能常回家,才不過十歲大的大哥就得負責清洗尿布,每天晚上把功課做完,就得抱著一盆尿布到水井邊,打起冰冷的井水,把泡過水的尿布一條條拖在洗衣板上,閉著眼睛猛搓一陣,也不管洗乾淨沒有,就往竹竿上隨便披一披,尿布上連便跡都還在,害得小丫頭得了尿布疹。鄧媽媽只好在月子裡起身,指點大哥怎樣才能把尿布洗乾淨,她安慰的稱讚大兒子真聽話,教了一兩次就懂了,從此以後,小娃兒才免去了紅屁股的折磨。

這樣的情景,在家家戶戶有洗衣機、烘乾機等電氣化生活的現代社會怎麼能想像呢?在天天拿著搖桿玩電動的九○年代男孩,誰肯為妹妹打井水洗尿布呢?也許用慣了紙尿褲的這一代人連尿布長什麼樣子都不知道吧!

鄧媽媽欣慰的是女兒涓滴不忘的孝心。日後,鄧麗君才剛有了一點錢,第一件事就是想到把家中全部改為電氣化,特別是洗衣機,雖然家中的孩子都長大了,再也沒有尿布要洗,但是她心疼媽媽在月子裡碰冰冷的井水影響到日後造成的指關節痠痛,她不只一次向媽媽提過,很感謝媽媽和哥哥為她冬天打冰冷的井水洗換尿布的辛勞,這不過是她人生中最初的幾個月,可是,這一輩子她都從沒有忘記過家人對她的愛。

「丫頭」是鄧麗君滿月前的諢名兒,在中國人的習俗裡,諢名兒叫得越通俗、越平凡,孩子會越好養,而鄧爸、鄧媽卻覺得老是叫「丫頭」,對這個漂漂亮亮的小女兒實在不夠雅,鄧爸特地請來了部隊裡最有學問的一位楊姓長官,為她起個漂亮的學名,在他的一番用心斟酌之下,為她命名「麗筠」,麗有清麗、秀美的意涵,而筠則是竹的青皮,泛稱為竹的代表,期望她長大之後志向高潔、虛懷若穀,節節高升,並且能出人頭地。

可喜的是這位楊長官的眼光果然準確,日後在她成長的過程中真的都在她身上看到了這些特質,一點兒也不負這「筠」字的美意。也許是「有邊讀邊,無邊讀中間」的慣性使然,當時,一般人都把筠字發「君」字音,麗君、麗君的就這麼被叫慣了,就連鄧媽媽都喊她「麗君」,人人叫得如此順口,之後,鄧麗筠開始唱歌需要一個藝名的時候,就直接把「鄧麗君」當作藝名,彷彿是順理成章,再自然不過的事。

鄧麗君四個月大時,鄧爸又調往臺東縣池上鄉,天才濛濛亮,全家便坐上敞篷的大貨車,經過一整天的搖晃車程,舉家遷移。鄧媽媽回憶這段往事感慨的聯想,也許老天是註定鄧麗君要一生奔波的,從在繈褓中睡在媽媽懷裡就四處顛簸,而乖巧的嬰兒彷彿知道體恤媽媽,一路上都不吵不鬧,對一個毫不解事的新生兒而言,真的非常難得。

鄉間的人情味濃厚,池上鄉的純樸與寧靜似乎更適合她,涵養了她明朗舒坦而心胸開闊的個性。童年的鄧麗君備受寵愛而且人緣奇佳,從繈褓中就顯而易見,討人喜愛的娃娃成了鄧爸同事們的開心果,叔叔、伯伯們有事沒事就往鄧家跑,甚至有時候還為了搶著抱她而爭得面紅耳赤。鄧媽媽在談到這段往事時,還笑著感嘆那些來到臺灣就沒有結婚的俗稱的「老芋仔」,那時候多有人情味啊!她們這一輩結了婚的,家裡的大門永遠都為了單身漢的弟兄們敞開,弟兄們對他們的孩子就像自己的孩子一樣,相處和樂融融。鄧麗君不怕生的好性情也是在那樣的大環境中養成的,叔叔、伯伯、阿姨、嬸嬸的,叫得人心好甜,而她也特別懂得察言觀色,貼心而不嬌縱,「真的是個天使」鄧媽媽紅著眼說:「她小時候,就有很多人跟我說,這女兒是天女下凡來報恩的,我寧願她不是什麼天仙天使,也不要她來報了恩就匆匆回天上去了,我真的寧願她不要這麼好啊!」

有十分鐘之久,我們兩人都默對著冷掉的咖啡流淚,我想起白先勇在《謫仙記》裡所引用蘇曼殊的〈偶成〉所題:「人間花草太匆匆,春未殘時花已空。 自是神仙淪小謫,不須惆悵憶芳容。」再多安慰的話都說不出口,一個母親要有多大的思念,多大的盼回,才會希望自己的女兒「不要太好」啊!

過人毅力 從小看大窮苦磨出好性子

另一件鄧媽媽說來就得意的往事是鄧麗君的「三日斷奶記」!一年多之後,五弟鄧長禧出生,「那時,丫頭還沒真正斷奶,我餵五弟奶,丫頭也搶著要吃,好在那時候我奶水多,總會先讓她吃飽再餵弟弟,直到她兩歲,滿口已經發好了快長齊的牙,再不斷奶就不像話了。」鄧媽媽下定決心讓她不再想奶,託了一位伯伯把她帶到高雄去玩,第一個晚上吵奶哭了一下,第二天給她喝牛奶、豆漿,才第三天,就斷成功了。

鄧媽媽說,光從這件小事情上就可以看出鄧麗君的過人毅力,在以後的歲月裡,鄧媽媽陪伴她所走過的顛簸歌途來看,的確也證明瞭她過人的自持力,幾乎很少把麻煩帶給人家,總是自己承擔忍受。別人需要什麼,往往她察言觀色就能了然於心,默默幫助別人也相當為人著想,心竅玲瓏剔透。

池上鄉住了一年,舉家再搬到屏東市稍微像樣的住處,小小的鄧麗君成為三個哥哥想溜出去玩的最佳「護身符」,只要抱著她大大方方的出門,總是萬無一失。出門後,左鄰右舍總會有人叫喚「丫頭,來這邊玩」,他們就很放心的把她「塞」給鄰居,一溜煙的跑去瘋個夠,天黑回家時,她總是已經安安穩穩的在家裡了。

鄧媽媽頗為自信的說:「我們家丫頭長得不是很漂亮,但從小到大都一直很有人緣,這點從她小時候就看得出來,走訪她的幾位鄰居,不論是爺爺奶奶級的、叔伯嬸姨輩的,或者是同齡相仿的,幾乎都是異口同聲的說她「人緣好,有禮貌,嘴巴甜,心地好」的確,俗話說:「人緣就是飯緣」她能夠迅速走紅,在天賦歌藝與後天努力之外,還有重要的人緣,不論任何不公平的待遇,或是遭受無預期的冷淡、排擠,她都一笑置之。不爭,是窮人家孩子磨出來的性情,做人處事的圓融,也是她在窮日子裡「訓練」出來的成功要素之一。

日子清苦卻也快樂,退伍下來的鄧爸試著做點小生意,鄧媽媽則發揮「理家」的才智,空心菜梗炒辣椒、酸菜炒辣椒、黃豆芽炒辣椒、苦瓜炒辣椒等都是家中餐桌上常見的「佳餚」,油水雖少,但色、香、味俱全,五個孩子們搶得津津有味,常常吃得盤底朝天,一直到鄧麗君過世,酸菜、苦瓜、黃豆芽等,這些最最平凡不過的窮苦人家菜餚,都是她每次回家最愛吃的,不少人很懷疑嗜辣如命、少一頓辣椒都不行的她,如何能保養一付水晶般的清靈剔透的好嗓子,她都不置可否的笑笑,也許,就真的是得天獨厚吧!

肉香飯香 大胃王背後蘊藏親情記憶

蕉風椰雨是屏東的特色,鄧家的院中也有一欉香蕉樹,是他們生活中不可或缺的「重要加菜來源」,個把月香蕉成熟時,鄧媽媽請菜市場的水果商割走,換得一些些微薄零用錢,當天就會為大夥兒「加菜」,那是久久才吃得到紅燒肉的珍貴時刻,小小一鍋肉,惹來垂涎多少,當爸媽的說什麼也不捨得吃,兄妹這五張口總是一餐就把它報銷掉。香港天香樓的老闆回憶鄧麗君常去店裡點「東坡肉」這道菜時,就會講小時候的故事給同桌的人聽,她愛吃的不只是因為紅燒肉的美味,而且是整個童年回憶的甘芳好滋味。

兒時的苦日子對鄧麗君而言,是家人向心力最凝聚的時光,這情分,她一直念念不忘,日後不管她多麼走紅,總是想盡辦法在逢年過節的時候和家人團聚,就是因為想念家人在一起的這種歡樂與融洽。這段日子在她的記憶中並不算久,當她長成少女,特別是出道唱歌之後,幾個兄弟工作的工作、求學的求學,自己又經常到世界各國演唱,一家人反而相聚無多,紅燒肉香氣裡蘊涵的濃厚親情,更讓她格外難忘。

雖然是北方大妞,鄧麗君卻不愛吃饅頭,小時候的家境清苦,哪能容得孩子挑食,鄧爸疼女兒的「偏心」,在這個時候就看得出來了,做得一手麵食好手藝的他,總是差遣孩子拿著自家做的饅頭、包子或大餅,到鄰家去換一碗白飯回來給她吃,真箇是應了「一粥一飯當思來處不易」的格言,她珍惜著換來不易的白飯,對兄弟們常為她去四鄰「要飯」的這份恩情也久久不忘。

這個「白飯情節」,還延伸到卅年後,在一九九○年她赴金門勞軍那天,原本早上要飛的班機因天候不佳而暫時停飛,松山機場空指部的指揮官就請勞軍的一行人留在機場等候,並請她為松山駐守的空軍官兵和眷屬們做一次小型的勞軍演出,鄧麗君毫不猶豫的答應,臨時起意的小小演唱會,在簡樸的中山室舉行,她一樣認真、盡心的唱了好幾首,讓空軍官兵和眷屬們樂的不得了,對她毫無超級明星架子的平易近人更稱讚有加。

中午和官兵一起會餐時,她吃完第一碗白飯,很不好意思的小聲說:「太好吃了,我可不可以再添一碗?」大家好高興她這麼喜歡軍中的伙食。結果,那一餐她總共吃了三碗飯,把許多年輕力壯的阿兵哥都比下去了,不可思議的「大胃王」如何維持好身材,大家都不去猜測啦,只記得這位當紅明星毫不忸怩作態的落落大方,也讓大家更為喜愛她的真樸、可親。

鄧麗君雖然小時候不太愛吃饅頭,長大後卻對媽媽包的「一口餃」情有獨鍾,三哥鄧長富記得她在小時候就會自己和麵、擀皮兒、調餡子、包水餃樣樣都來,鄧麗君去日本發展時,當時擔任日本寶麗多社長的舟木稔也一直記得,「去鄧家吃水餃」是一大享受,滋味真的很難忘,也記得鄧麗君有一餐吃四十個小水餃的紀錄,大家對她何以這麼能吃,又能一直保持這麼好的身材都驚訝不已!

水餃中有著對家鄉的懷念,有著對童年的記憶,對念舊的她而言,在包水餃的過程中會有一家人濃濃的親情記憶浮現,那是她最珍惜的往昔歲月,在香港獨居的日子,她常教幫忙做飯的明姐包水餃,並且一邊包,一邊說小時候的故事,樣樣瑣事都記得可清楚了,明姐回憶她們常在廚房一邊洗菜做飯,一邊吱吱喳喳說往事的日子,怎麼也不肯相信這間小小的廚房裡,再也聽不到親切又愛聊天的女主人的聲音了……

很講義氣 六歲登臺不怯場特愛拍照

話說回她的幼年時期,備受父母兄弟及親友鄰裏的愛護,特別是很會看臉色又乖巧懂事,很少挨罵挨打,那時眷村小孩普遍都在嚴格的「庭訓」中過著「棒下出孝子」的日子,鄧爸爸教育兒女也很嚴格,鄧媽媽分享這有幾分俠義心腸的女兒行徑:每次只要是哥哥、弟弟們不乖,被鄧爸罰跪了,她就會默不作聲的自動自發跑去和兄弟們跪在一起,這種小小年紀就「患難相挺」的義氣,讓老爸看了也不忍心,不一會兒就會連帶免去了對眾兒子們的責罰。「妳看,她才多小年紀啊,就懂得察言觀色,還知道怎麼摸準老爸的心去救兄弟,真的是很講義氣!」鄧媽講這段往事時,眼裡盡是笑意。

至於唱歌跟誰學的?鄧媽似乎覺得自己也有那麼一點「功勞」,那就是「很有智慧」的買了一臺收音機。鄧麗君才兩、三歲大,就跟著收音機學唱歌,咿咿呀呀的逗人得很,鄧媽媽當時從沒有想過有朝一日她女兒會成了歌星,只覺得這個孩子只要有音樂聽就乖乖的,實在好帶;四、五歲的她也特別喜歡跟著媽媽看電影,片長兩個鐘頭,只消拿兩塊餅乾給她啃,就能不吵不鬧的看到電影終了,這個小影迷一直保持著愛看電影的嗜好,直到她去世前,都還在清邁的度假時光租片子來看,清邁的錄影帶出租店老闆形容她很懂得選好片子,會挑水準很高的來看,而不是隨便租了些殺時間的商業片而已,如果她不是這麼早過世,她甚至於還開玩笑的想過,要嘗試退居幕後當導演哩!

因為家中只有一個女生,鄧媽媽對她特別用心照顧,親朋好友或街坊鄰居家有喜慶,總會把她打扮得漂漂亮亮的帶去參加,有時客串唱歌帶動氣氛,贏得一片驚嘆、讚美聲:鄧家的女兒好會表演,是大家一致的印象。鄰居裴媽媽最愛聽她唱〈採檳榔〉、〈晚霞〉等老歌,每次一看見她就呼喚到家裡來,要她唱幾支曲兒,她也有求必應、字正腔圓的唱將起來;平時還喜歡模仿明星,逗得在鄰裏媽媽都開心非常。

表演得好,是天賦也是努力,老舊的眷村三不五時聽得到小小年紀的她在唱作俱佳的表演。不只歌好、表演好,教人喜歡,她更為人所讚揚的是:「特別懂禮貌」。那天我花了一整天在蘆洲老家訪問聽過她小時候唱歌的鄰居伯伯、媽媽,一提起鄧麗君,幾乎是異口同聲的說:這孩子很懂事,嘴巴很甜,一碰面就會叫人!「叔叔、伯伯好」「阿姨、媽媽好」常掛在口頭,那是自然流露的家教好,有禮貌,而並非有所企圖的討好,因為這樣的小孩並不多見,所以,這一點特別讓鄰居們印象深刻,歌唱得好不好已經不記得了,但是,只要喚她來唱,她總是有求必應的,給他們帶來一段相當愉悅的時光。

她第一次正式登臺演唱,才不過是六歲,一點兒也不羞怯,也許是打從毛頭孩子時就敢於在陌生人面前表演,把她的膽子練大了,應變能力也掌握得很靈活,鄧媽說,她真的膽子很大,也該說是她夠自信吧!後來的歌途發展上,無論在任何國家、任何陣仗上,她都沒有怯場過,她也從不逃避任何挑戰,語文不夠好,該學語文,她就努力地去學通、學好,該入境隨俗的也能很快就適應下來,這的確是一種相當難得的秉賦,也似乎註定了她該當「國際」級的明星。

她還有一個令媽媽吃驚的「聰明點子」就是愛照相!長得可愛又有點愛現的她,總是被鄧媽媽打扮得漂漂亮亮的,衣服雖然不多,卻總是乾乾淨淨,絲毫沒有窮小孩的破舊髒亂感覺,大約她也知道自己的可愛,從很小就顯得喜歡照相。最初,鄧媽媽會帶她到鄰居初媽媽所開設的照相館拍照;四歲多的時候,鄧麗君居然敢一個人走到照相館,告訴初媽媽說媽媽叫她來拍照,照相館老闆欣然為她拍了一張。傍晚,告訴鄧媽媽說相片照好了可以取件,鄧媽媽才知道女兒的鬼靈精。那張照片一直保存到現在,成為她幼年時代最有紀念意義的一張照片。

鄧爸、鄧媽白天的日子都很忙碌,沒有空暇照顧她,鄧麗君在四歲多時在當地唯一的幼稚園上學,幼稚園唱唱跳跳的學習課程裡,老師明顯看出她有唱歌跳舞的天分,學唱學跳又快又好,放學後,就回家唱給爸媽和左鄰右舍的媽媽、叔伯聽。當然,沒有物質鼓勵的年代,只能贏得許多掌聲,掌聲,是她成長的養分,讓她從小就自信滿滿。

鄧媽媽那時突發奇想,也不管家中經濟的窘困,決定咬緊牙關來培養她,她帶著鄧麗君到當時屏東唯一的「李彩娥舞蹈社」學芭蕾舞,聰明伶俐的她,同樣的一下子就學會,連同班的大姊姊們都佩服這個不足齡的小芭蕾舞星。然而,學舞畢竟是有錢人家才玩得起的,在這個舞蹈班的短短學習歷程,不久就因家中經濟狀況不佳而停止,但已經為她打下相當不錯的基礎,對她日後的演藝事業有相當的影響力。

前言/序言

出版序愛的禮物 禮物裡的愛

鄧麗君文教基金會董事長 鄧長富

一九九五年五月八日,家妹猝逝泰國清邁,當時幾乎全球的華文媒體都大肆報導,有哀悼、有懷念,當然也有八卦渲染及臆測死因。那時,全家都陷入哀戚的氛圍,且忙於她的後事,無暇也無心情去澄清說明。看到那些眾說紛紜、捕風捉影的事,我就想,未來一定要出一本家妹的傳記,忠實敘述她的一生,給喜愛她的歌迷和關心她的朋友們一個交代,也為從不辯解的妹妹有個說明。

隨著時間逝去,對家妹的報導卻未停止,坊間出版了好多她的傳記和報導,究其內容,大多是互相抄襲的傳言,或自言其是,與事實相悖,甚至有些惡意中傷,有辱逝者的聲譽,也給家人造成不少困擾,更加強了我出書的想法!國內也有些媒體多次和我談過出書的事,但都因找不到理想的執筆人而作罷。其後,我認識了軍中很傑出的記者作家──姜捷,當時她剛自軍中退役,有時間可專注寫作,遂一談即成。

為了讓薑捷能忠實報導,鄧麗君文教基金會擬了訪談名單,也安排她赴鄧小姐生前住過和工作過的地方,如香港、日本、泰國、新加坡、馬來西亞、法國、美國等地,訪問的人也一直增加,超過兩百人,真是辛苦她了。

二○○○年我自軍中退役,因緣際會到了中國大陸,隨著中國的改革開放、經濟起飛、社會繁榮、民眾日漸富裕,這些年我也大江南北去了好多地方,接觸很多的人,在瞭解他們對鄧麗君的感情後,真讓我大吃一驚。以往都是從媒體上得知大陸同胞對鄧小姐的喜愛,現在卻是我親眼看到、親耳聽到、親身感受到,其中有好多感人的事,令我相當激動。對一位從未踏上祖國土地,而又逝去多年的藝人,用情之深與真,令我感動萬分。

有幾件事也可以說明他們對麗君的喜愛與支持:

一、二○○八年,《南方都市報》在紀念改革開放三十週年,遴選了三十位風雲人物,鄧麗君亦名列其中,是唯一的海外人士及演藝人員。

二、二○○九年,中共建國六十週年,中國網發起一項「新中國最有影響力文化人物」的網路評選。鄧麗君以八百五十餘萬張選票,獲選為第一名。

三、據大陸文化部一位台灣事務官員說,在二○○九年以鄧麗君之名所舉辦的演唱會超過一百場。

四、在全中國有超過二十個地區有「鄧麗君歌友會」。在二○一二年九月於上海的年會,遠在齊齊哈爾、佳木斯、內蒙古和新疆的會長都專程赴會,令我非常感動。

從上面幾件事可以看出,中國大陸是麗君演藝事業非常重要的一站,她生前未能踏上此地已是一生的遺憾,如本書又遺漏了篇章,豈不更添遺憾?所以,我又託薑捷跑了北京、上海、成都三地採訪,雖不能代表整個中國對她的愛,卻也讓這本書的內容更充實。

《絕響──永遠的鄧麗君》原本在十年前就已完稿,由於一些因素考量而擱置,如今能出版,要感謝的人實在太多:感謝姜捷專程赴各地奔波採訪、大量閱讀、整理影音文字資訊並埋頭撰寫;感謝林聖芬董事長熱力協助;感謝時報出版社及李采洪總編輯的團隊;更要感謝書中的兩百多位受訪者,提供了真實而寶貴的資料。

今年正逢麗君的六十冥誕,就用這本書為她「慶生」吧!

諾貝爾和平獎得主德蕾沙(Teresa)修女經常呼籲人們「心懷大愛做小事」,我們的Teresa Teng(編按:鄧麗君的英文名字)一生所奉行的愛也在書中處處流露。因著她的愛,「鄧麗君文教基金會」決定將本書的版稅收入全數捐贈給「單國璽弱勢族群社福基金會」,為台灣的貧、病、孤、老、殘等弱勢朋友盡一份心,讓麗君優美的歌聲繼續傳唱,麗君慈善公益的精神繼續發揚,這是給她最好的生日禮物!

推薦序

印象鄧麗君

林青霞

一九九四年我結婚當天,多想把手上捧著的香檳色花球拋給她,因為我認為她是最適合的人選,我想把這份喜氣交到她手上,可是我不知道她在哪裡。

婚後不久和朋友在君悅酒店茶聚,接到她打來的電話,「妳在哪兒?我想把花球拋給妳的,妳……」

我一連串說了一大堆,她只在電話那頭輕輕的笑。「我在清邁,我有一套紅寶石首飾送給妳。」那是我和她最後的對白。

一九八○年她在洛杉磯,我在三藩巿,她開車來看我,我們到Union Square逛百貨公司,其實兩人也並不真想買東西。臨出店門,她要我等一下,原來她跑去買一瓶香水送給我。我們喝了杯飲料,她晚飯都不吃就趕著開車回去。那是我們第一次相約見面,大家都不太熟悉,也不知道該說些什麼,但是我卻被她交我這個朋友所付出的誠意深深打動。

和她的交往不算深。她很神祕,如果她不想被打擾,你是聯絡不到她的。我們互相欣賞。對她欣賞的程度是──男朋友移情別戀如果對像是她,我絕不介意。

跟她見面的次數並不多,一九九○年到巴黎旅遊,當時她住在巴黎,這段時間是我跟她相處較長的時段。因為身在巴黎,沒有名氣的包袱,我們都很自在的顯出自己的真性情。我會約她到香榭麗舍大道喝路邊咖啡,看往來的路人,享受夜巴黎的浪漫情懷。她也請我去法國餐廳La Tour D'argent吃那裡的招牌鴨子餐。

記得那晚她和我都精心打扮,大家穿上白天shopping回來的新衣裳,我穿的是一件閃著亮光的黑色直身Emporio Armani吊帶短裙,頸上戴著一串串Chanel珠鍊;她穿的那件及膝小禮服,雖然是一身黑,但服裝款式和布料層次分明。下襬是蕾絲打摺裙,腰繫黑緞帶,特點是上身黑雪紡點綴著許多同色綉花小圓點,若隱若現的。最讓我驚訝的是,她信心十足地裡面什麼都不穿,我則整晚都沒敢朝她胸前正面直望。

我們走進餐廳,還沒坐定,就聽到背後盤子刀叉哐啷哐啷跌落一地的聲音,我想,這waiter一定為他的不小心感到懊惱萬分。她卻忍不住竊笑,「妳看,那小男生看到我們,驚豔得碗盤都拿不穩了。」

有幾次在餐廳吃飯,聽到鋼琴師彈奏美妙的音樂,她會親自送上一杯香檳,讚美幾句。 她對所有服務她的人都彬彬有禮,口袋裡總是裝滿一、兩百法郎紙鈔,隨時作小費用,我看她給的次數太多,換一些五十的給她,她堅持不收。

有次在車上,她拿出一盒卡帶(那時候還沒有碟片)放給我聽,裡面有她重新錄唱的三首成名曲,原來那段時間她在英國學聲樂。她很認真的跟我解釋如何運用舌頭和喉嚨的唱法令歌聲更圓潤。對於沒有音樂細胞的我,雖然聽不懂也分辨不出和之前的歌有什麼不同,但對她追求完美和精益求精的精神深感敬佩。

有一天到她家吃午飯,車子停在大廈的地下停車場,那裡空無一人,經過幾個迴廊,也冷冷清清。走出電梯進入她那坐落於巴黎高尚住宅區的公寓,一進門,大廳中間一張圓木桌,地上彩色拼花大理石,天花好像有盞水晶燈。那天吃的是清淡的白色炒米粉,照顧她的是一名中國女傭。我一直以來的夢想就是在巴黎有個小公寓,她在巴黎這所公寓比我的夢更加完美。可是我感受到的卻是孤寂。

那些日子,我們說了些什麼不太記得,只記得在巴黎消磨的快樂時光。

結束了愉快的巴黎之旅,我們一同回港,在機上我問她自己孤身在外,不感到寂寞嗎?她說算命的說她命中註定要離鄉別井,這樣對她較好。

飛機緩緩的降落香港,我們的神經線也漸漸開始綳緊,她提議我們分開來下機,我讓她先走。第二天,全香港都以大篇幅的頭條,報導她回港的消息。

二○一三年來臨的前夕,我在南非度假,因為睡不著,打開窗簾,窗外星斗滿天,拱照著蒙上一層薄霧的橙色月亮,詩意盎然,我想起了她,嘴裡輕哼著〈月亮代表我的心〉。

她突然的離去,我悵然若失,總覺得我們的友誼不該就這樣結束了。

這些年她經常在我夢裡出現,夢裡的她和現實的她一樣──謎一樣的女人。

奇妙的是,在夢裡,世人都以為她去了天國,唯獨我知道她還在人間。

用户评价

我带着一种怀旧的心情翻开了《绝响:永远的邓丽君》。书中的每一个字,都像是一枚温润的珍珠,串联起我心中对那位歌坛巨星的无数回忆。 我尤其喜欢书中关于她早期演唱经历的描述。那些充满汗水与泪水的日子,那些在小舞台上的磨练,都让我看到了她成功背后付出的辛勤努力。她是如何从一个普通的女孩,成长为万众瞩目的明星,书中的细节让我仿佛身临其境。 书中对她歌曲创作的分析,也让我对这些熟悉的旋律有了全新的认识。我开始更加注重歌词的含义,旋律的起伏,以及她演唱时所注入的情感。原来,每一首歌曲背后,都隐藏着如此多的故事和情感。 我也被书中关于她人生哲学的探讨所吸引。她是如何看待名利,如何对待生活,她的内心世界究竟是怎样的?这些问题,书中都给了我一些启发性的答案。 这本书让我明白,邓丽君小姐的魅力,不仅仅在于她那婉转动听的歌声,更在于她身上所散发出的那种平和、善良、以及对生活的热爱。她用她的歌声,温暖了无数人的心灵,她的精神,也永远值得我们铭记。

评分拿到《绝响:永远的邓丽君》这本书,我怀着一种特别的心情。我一直都很喜欢邓丽君小姐的歌,但总觉得对她本人了解得不够深入。这本书,就像一把钥匙,打开了我心中对她的好奇之门。 书中那些关于她成长历程的细节,让我看到了她并非天生就如此光芒四射。她的早期经历,她所付出的努力,都让我意识到,每一个成功都不是偶然的。那些青涩的岁月,那些奋斗的时光,都被细致地记录了下来。 我特别关注书中对她音乐风格演变的分析。她是如何从最初的模仿,逐渐形成自己独特的风格,并最终征服华语乐坛的。这种艺术上的探索和创新,是让我最为着迷的部分。 此外,这本书也让我看到了邓丽君小姐在不同文化背景下的成长和发展。她在日本的经历,她在亚洲其他国家的影响力,都让我惊叹于她的魅力。她是如何克服语言的障碍,用音乐连接起不同国度的人们? 这本书给我最大的感受是,邓丽君小姐不仅仅是一位歌手,她更是一位文化的传播者,一位能够用爱和音乐融化人心的使者。她的影响力,早已超越了单纯的音乐范畴。

评分读完《绝响:永远的邓丽君》,我的心情久久不能平静。这本书不仅仅是罗列了一些事实和照片,它更像是一部电影,用文字将邓丽君小姐的一生在我们眼前徐徐展开。我仿佛看到了她从小小的舞台一步步走向国际巨星的过程,经历了多少不为人知的努力和汗水。 最让我印象深刻的是书中对她音乐创作过程的描写。那些经典的旋律,是如何在她的脑海中孕育,又是如何通过她的演绎,变得如此动人心魄。我开始更加细致地去聆听她的每一首歌曲,试图从中捕捉到更多她个人的情感投入和艺术追求。 这本书也让我看到了邓丽君小姐作为一个普通人的另一面。她有她的喜怒哀乐,她的追求和迷茫。她并非遥不可及的完美偶像,而是一个有血有肉、有情感的个体。这种真实感,反而让我对她更加敬佩和喜爱。 我尤其喜欢书中关于她个人生活方式的描述。她对生活的热爱,对艺术的执着,以及她身上那种平和淡然的气质,都深深地吸引着我。她不仅仅是用歌声打动我们,她的生活态度,她的为人处世,同样给我们带来了深刻的启示。 总而言之,《绝响:永远的邓丽君》这本书,让我对这位传奇人物有了更全面、更深刻的认识。它不仅仅是一本传记,更是一本关于成长、关于梦想、关于如何用音乐和生命去感染世界的教科书。

评分《绝响:永远的邓丽君》这本书,在我看来,不仅仅是一份对逝去歌后的缅怀,它更是一次关于“永远”的哲学探讨。书中的文字,没有刻意的煽情,却处处流露出一种淡淡的忧伤和无尽的怀念。 我特别喜欢书中那些关于她个人情感世界的描绘。她的爱情,她的友情,她与家人的羁绊,都让这个曾经被舞台光环笼罩的女性,变得更加立体和真实。那些不为大众所知的点滴,恰恰是她最动人的地方。 书中对她人生中几个关键时期的剖析,也让我对她有了更深的理解。她是如何在高压的公众生活中保持内心的宁静?她又是如何在事业巅峰期选择淡然?这些都是值得我们深思的。 我也从书中看到了邓丽君小姐身上所体现出的东方女性的温婉与坚韧。她既有女性特有的细腻情感,又有面对困难时的勇气和担当。这种特质,让她在众多歌手中脱颖而出。 总而言之,这本书让我更加坚信,邓丽君小姐的音乐之所以能够成为“绝响”,并不仅仅是因为她的歌声,更是因为她身上所散发出的那种纯粹、善良、以及对生活的热爱。她的精神,永远值得我们学习和传承。

评分书架上,一本名为《绝响:永远的邓丽君》的书静静地躺在那里。我刚拿到它时,就被封面那张邓丽君小姐温婉的笑容吸引住了。那笑容,穿越了时光,依旧是那么的亲切,仿佛她从未离开。我知道,这本书不仅仅是一本关于她生平的记录,更是一次心灵的旅程,一次对那个时代的追忆。 我总觉得,邓丽君的声音有一种魔力,它能够轻易地穿透人心的隔阂,抵达最柔软的地方。她的歌声,不像很多流行歌手那样追求技巧的炫耀,而是充满了真挚的情感。无论是《月亮代表我的心》里的深情,《甜蜜蜜》里的纯真,还是《我只在乎你》里的执着,都好像是在娓娓道来一个关于爱与思念的故事。 我曾在一个寂静的夜晚,点亮一盏昏黄的台灯,翻开这本书。指尖拂过纸页,仿佛能感受到她曾经触摸过的温度。书中的文字,没有华丽的辞藻,却字字句句充满了力量。它让我开始思考,是什么让一个人的歌声能够跨越语言和文化的界限,成为一代又一代人心中的经典? 我一直认为,邓丽君小姐不仅仅是一位歌手,她更像是一个时代的象征。她的歌曲,承载了许多人的青春记忆,也寄托了许多无法言说的情感。在那个信息相对闭塞的年代,她的歌声就像一束温暖的光,照亮了无数人的心灵。 《绝响:永远的邓丽君》这本书,在我看来,不仅仅是关于一位巨星的传记,它更是一种情感的连接。通过阅读这本书,我仿佛能够更近距离地感受她,理解她,也更深刻地体会到,为什么她的歌声能够永不褪色,成为真正意义上的“绝响”。

评分正版图书,值得购买,支持京东!

评分□ 1984 在东南亚各地举办十五周年巡回演唱会

评分□ 1982 于香港举办个人演唱会,推出《邓丽君演唱会》双唱片,面世即双双成为白金唱片

评分□ 1993 三月赴港作“亚洲电视”TALK SHOW“龙门阵”嘉宾

评分這一切燦爛都來自於臺下的努力。

评分形繪出一代歌後的真實面目。

评分我曾经跟一个很文的朋友谈起中国社会从上至下的冷漠。她说这个国家缺乏人文关怀和反思的精神。但我下一秒钟提出要反思计划生育时,她马上回答到:“计划生育有什么好反思的?中国人这么多,不少生一点还行?”她的反应跟她的论点还真颇具讽刺意味。

评分台版的圖書,質量好的沒得說,什麽時候大陸的出版社書的質量做到這麽好?

评分□ 1963 参加中华电台黄梅调歌曲比赛以《访英台》获得冠军

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![設計的法則: 125個影響認知、增加美感,讓設計更好的關鍵法則 (2011增訂版) [Universal Principles of Design, Revised and Updated Edition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16005072/rBEGFU-14NsIAAAAAAFGrqjMg1AAAA9MgKJzwQAAUbG973.jpg)

![疾病的隱喻 [Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16064630/rBEhU1KVsZAIAAAAAAH1F9_kVScAAGAVQK54i0AAfUv070.jpg)

![[现货]美国家庭万用亲子英文书附光盘 家庭少儿童英语会话教育学习书启蒙 繁体中文图书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10139908635/5ae13db2N4bfe7fb3.jpg)