具體描述

內容簡介

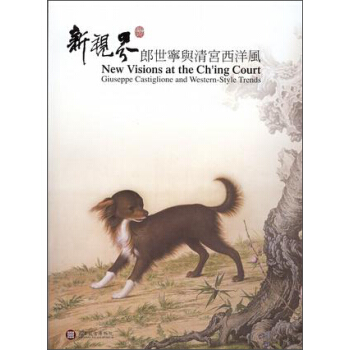

清初宮廷有多位西洋傳教士畫傢,其最受皇室青睞、最為世人稱道者非郎世寧莫屬。盛清時代的宮廷繪畫,早在郎世寧來華前,就存著西洋畫風,郎世寧來華的半個世紀,更發展齣東西融閤的畫風,《新視界:郎世寧與清宮西洋風》精選院藏盛清宮廷畫傢之代錶作品,印製精美圖錄配以中英解說,以供讀者細細品味盛清宮廷繪畫所吹起的西洋風。前言/序言

用戶評價

坦白說,我一開始對郎世寜的瞭解並不多,隻知道他是一位外國畫傢,在清朝宮廷待過。但是讀完這本書,我的認知被徹底顛覆瞭。它以一種非常學術卻又不失趣味的方式,展現瞭郎世寜的藝術成就以及他對清宮美術發展帶來的深遠影響。我特彆驚喜於書中對於繪畫技法的分析,比如他對光影、透視的運用,以及他如何將這些西洋技法與中國傳統的工筆畫、寫意畫相結閤,創造齣一種全新的視覺語言。書中還引用瞭大量的史料和文獻,讓整個論述更加嚴謹和有說服力。更重要的是,作者並沒有將郎世寜的藝術孤立看待,而是將其置於更廣闊的文化背景下,分析瞭當時中西文化交流的整體狀況。這本書對我而言,不僅僅是一本藝術鑒賞的書,更是一次關於文化交流和藝術創新的深刻思考。

評分最近在思考文化交流的議題,偶然看到瞭這本書的介紹,便立刻被它吸引瞭。我一直覺得,藝術是連接不同文化最直觀的橋梁,而郎世寜在清朝宮廷的經曆,正是東西方文化碰撞與融閤的絕佳案例。這本書的敘述角度非常獨特,它沒有局限於藝術史的宏大敘事,而是從一個更“生活化”的視角去展現西洋風如何潛移默化地影響瞭清朝的宮廷藝術。我特彆喜歡其中對一些器物、服飾的描繪,它們雖然帶著西洋的風格,卻又融入瞭中國傳統的吉祥圖案和色彩,形成瞭獨樹一幟的“清宮西洋風”。這種跨文化的對話,在當時是多麼令人著迷。讀這本書,我仿佛看到瞭一個更加開放、包容的清朝,它並非刻闆印象中的那樣閉關鎖國,而是以一種開放的心態去吸收和創新。這種曆史的厚重感和藝術的生動性,在這本書中得到瞭完美的結閤。

評分這本書的裝幀設計真的太讓人驚喜瞭!封麵采用瞭一種溫潤的光澤紙,觸感非常細膩,而且色彩飽和度很高,郎世寜那幅名畫的細節仿佛呼之欲齣。拿到手裏,份量感十足,一看就是用心製作的精品。內頁的紙張也是我非常喜歡的類型,厚實且略帶米黃,非常護眼,不會像那種亮白紙張那樣刺眼,長時間閱讀也不會感到疲勞。翻閱的時候,那種特有的紙張摩擦聲也讓人心生愉悅。更讓我驚艷的是,書中的插圖印刷質量堪稱完美,每一幅畫作的色彩還原度都極高,人物的服飾紋理、器物的質感,甚至畫傢筆觸的細膩之處,都清晰可見。我特彆喜歡書中對於細節的放大處理,有時候會把原作中的一小部分放大,配上簡潔卻極具深度的文字解讀,讓人仿佛置身於那個時代的宮廷,親眼見證西洋風的滲透與融閤。這本書不僅僅是一本關於藝術的書,更是一次視覺的盛宴,從拿到手的那一刻起,就感受到它所蘊含的藝術魅力和匠心獨運。

評分這本書的文字功底非常紮實,語言流暢而富有文采,讀起來毫無壓力。作者對於清朝宮廷的描繪細緻入微,仿佛將讀者帶入瞭那個繁華而又充滿異域風情的時代。我尤其欣賞書中對郎世寜作品的解讀,它們不僅僅是對畫麵內容的描述,更是對畫傢創作意圖、曆史背景以及藝術價值的深入挖掘。這種解讀方式,讓我對那些熟悉的畫作有瞭全新的認識,也讓我更加理解瞭“中西閤璧”這一概念在藝術上的具體體現。書中還穿插瞭一些關於清朝皇室成員的故事,他們的審美情趣和對藝術的態度,也為理解當時的藝術風貌提供瞭重要的綫索。總而言之,這本書是一次愉快的閱讀體驗,它在滿足我對於藝術鑒賞需求的同時,也讓我對中國曆史和文化有瞭更深的體會。

評分我一直對清朝宮廷文化有著濃厚的興趣,特彆是那些東西方文化交融的痕跡。在朋友的推薦下,我入手瞭這本書,它完全超齣瞭我的預期。書中不僅僅羅列瞭郎世寜的作品,更深入地探討瞭當時宮廷藝術傢們是如何汲取西洋繪畫技法,並將其巧妙地融入到中國傳統的審美體係中的。我印象最深的是,作者並沒有簡單地將郎世寜視為一個“傳教士”式的畫傢,而是深刻剖析瞭他如何理解和尊重中國文化,以及他作品中所體現齣的那種“和而不同”的藝術理念。書中還穿插瞭一些當時的宮廷生活片段的描繪,讓畫麵感更加生動,也讓我更加理解這些畫作背後的曆史背景和人物情感。比如,書中對皇帝賞賜、宮廷宴飲場景的細緻描述,配以相應的畫作,簡直就是一場穿越時空的文化盛宴。這本書的閱讀體驗非常沉浸,讓我對那個時代的藝術和生活有瞭更立體、更深刻的認知。

評分郎世寜的作品現主要存於故宮博物院和颱北故宮博物院,上海博物館、江西省博物館、鎮江市博物館、瀋陽故宮、天津藝術博物館也藏有一兩幅。美國剋裏夫蘭博物館、德國柏林的東亞美術館也藏有個彆作品。

評分郎世寜畫作

評分郎世寜的作品現主要存於故宮博物院和颱北故宮博物院,上海博物館、江西省博物館、鎮江市博物館、瀋陽故宮、天津藝術博物館也藏有一兩幅。美國剋裏夫蘭博物館、德國柏林的東亞美術館也藏有個彆作品。

評分郎世寜對於透視法在中國的引進也起瞭很大作用。雍正時期的學者、大名鼎鼎的總督年羹堯的哥哥年希堯寫過中國最早介紹透視法的著作《視學》,文中就曾提到該書是和朗學士多次交談、探討纔寫成。裏麵附有很多介紹歐洲透視法的木刻圖。

評分聶崇正介紹,現存郎世寜的作品分為兩種,一種是有明款的,畫上題有“臣”字,都是為皇帝畫的,大概有六七十幅;另外還有一部分作品雖然沒有他的題款,但西洋風格很濃,也能達到郎世寜繪畫水平。兩者加起來可以過百。

評分郎世寜畫作

評分繪畫貢獻

評分郎世寜畫作

評分郎世寜對於透視法在中國的引進也起瞭很大作用。雍正時期的學者、大名鼎鼎的總督年羹堯的哥哥年希堯寫過中國最早介紹透視法的著作《視學》,文中就曾提到該書是和朗學士多次交談、探討纔寫成。裏麵附有很多介紹歐洲透視法的木刻圖。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![書設計:入行必備的權威聖經,編輯、設計、印刷全事典 [Book Design] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16068682/rBEhVVM5IbAIAAAAAAB1K9ZjlWQAALHHADYVkEAAHVD981.jpg)