具体描述

基本信息

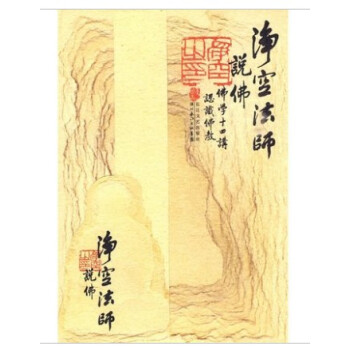

书名:净空法师说佛 佛学十四讲 认识佛教

定价:25.00元

作者:净空法师 著

出版社:长江文艺出版社

出版日期:2010-1-1

ISBN:9787535441935

字数:220000

页码:217

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:

编辑推荐

内容提要

关于《认识佛教》,净空法师对此有过很多场讲座,分别在不同的地方,如在美国的迈阿密、在美国的阿拉巴马,还有在新加坡、澳洲和台湾地区都有讲述,而以1991年12月启讲于美国迈阿密的《认识佛教》集数长,也系统全面,所以本书选编的就是这个讲座的版本。本书是对于初学佛法者有用的,它对佛教是什么、佛教教育的目标以及修学的科目和修学的次第都有系统的阐述,这是一个既有知见,而又着重在“行”的佛教基础教科书。《佛学十四讲》是在李炳南老师十四讲表的基础上,给以深入的阐发,而成就的一部佛学基础教科书。十四讲表是李炳南老师特别为大专学生编的,把整个佛法做一个轮廓,简单地介绍给同学,好像是佛法的说明书一样。

目录

序

前言一

前言二

佛学十四讲

认识佛教

佛学十四讲

第1讲 先明佛义

第二讲 研究佛学须先略知别相

第三讲 消除几种误会

第四讲 人生当前之所受(观受是苦)

第五讲 人生三际之抉秘(十二因缘)

第六讲 宇宙有情概况

第七讲 宇宙器界概说

第八讲 内容设施梗概

第九讲 方便五乘解脱

第十讲 五戒十善

第十一讲 四谛十二因缘

第十二讲 六度万行

第十三讲 行门中一特别捷径

第十四讲 吾人应有之警觉

认识佛教

第1讲

第二讲

第三讲

第四讲

第五讲

第六讲

第七讲

作者介绍

净空老法师俗名徐业鸿,法名净空,1927年2月15日生于安徽省庐江县,幼居福建建瓯。抗战时,求学於贵州国立第三中学,胜利後就读于南京市立第1中学。1949年赴台湾,服务於实践学社,公馀之时研读经史古文,先后追随一代大哲方东美教授、藏传高僧章嘉呼图克图及佛学大家李

文摘

用户评价

我最近在关注一个现象,就是“信息茧房”。我们身处在一个信息爆炸的时代,各种观点、各种信息扑面而来,但很多时候,我们似乎只愿意接受那些与自己原有观点相符的信息,而对于那些可能挑战我们认知的信息,则会下意识地排斥。这导致了我们在自己的“信息茧房”里越陷越深,视野变得越来越狭窄,对世界的理解也变得越来越片面。我一直认为,真正的成长,来自于不断地挑战自己的固有认知,来自于敢于接触那些可能让我们感到不舒服的观点。我喜欢那些能够提供不同角度分析问题,能够引发深度思考的书籍。我希望通过阅读,能够打破自己的思维定势,能够更客观、更全面地看待事物。我也在思考,在信息如此碎片化的时代,如何才能找到那些真正有价值、有深度的内容,而不是被海量的信息所淹没。我渴望能够拥有独立思考的能力,能够辨别信息的真伪,能够形成自己独立的判断。

评分我在思考关于“选择”这个概念。我们每天都在做无数的选择,从早餐吃什么,到职业发展方向,再到人生伴侣的选择,每一步都似乎在塑造着我们的未来。然而,有多少选择是我们真正发自内心,又有多少是被外界环境、他人期望,甚至是无意识的习惯所左右?我常常会反思,那些让我感到后悔或者遗憾的决定,是不是因为当时我没有足够的清晰,没有真正倾听自己内心的声音。我也在思考,在面对重大选择时,我们应该如何权衡利弊,如何判断什么是对自己真正重要的。有时候,我会觉得,选择本身并不可怕,可怕的是在做出选择后,又不断地怀疑和否定自己。我渴望找到一些能够帮助我提升决策能力的智慧,让我能够更勇敢、更坚定地去做出每一个选择,并且为自己的选择负责。我也在思考,如何能够培养一种“接受不确定性”的能力,毕竟,人生充满了未知,我们无法预知每一个选择的最终结果。能够坦然面对,并从中学习和成长,或许才是最重要的。

评分我近期对“记忆”这个主题产生了极大的好奇。我们的大脑是如何储存和提取信息的?为什么有些事情我们会记得一清二楚,而另一些却会随着时间逐渐模糊?更重要的是,我们所记住的,是否就是真实发生过的,还是经过了我们大脑的加工和修饰?我曾经读过一些关于记忆的科学研究,也看过一些探讨记忆与情感之间关系的文学作品,这些都让我对记忆的复杂性和不确定性有了更深的认识。我记得在我小时候,有一些模糊的场景,现在回想起来,却仿佛历历在目,但又无法确定它的真实性。反过来,一些重要的时刻,反而变得模糊不清。这种记忆的“选择性”让我感到既着迷又有点不安。我一直在想,如果我们的记忆会发生偏差,那么我们对过去的认知,对自己的身份认同,是否也会因此受到影响?我渴望能找到一些能够深入探讨记忆的形成机制,以及记忆对我们个体和社会影响的著作。这样的书籍,或许能帮助我更好地理解自己,理解他人,甚至理解历史的真相。

评分我最近在研究“时间的感知”这个问题。为什么有时候我们觉得时间过得飞快,有时候又觉得度日如年?这种时间感知的差异,是否与我们的情绪、我们的专注度,甚至是我们对生活的热情有关?我发现,当我们沉浸在一项自己热爱的事物中时,时间仿佛消失了,而当我们感到无聊或焦虑时,每一分每一秒都变得格外漫长。这种对时间的奇妙体验,让我对它产生了更深的思考。我喜欢那些能够探讨时间哲学,或者从心理学角度解析时间感知的书籍。我希望能够理解,如何才能更好地管理自己的时间,如何才能让每一刻都过得更有意义,更有价值。我也在思考,在追求效率和目标的同时,如何才能不忽略对当下时刻的感受,如何才能在流逝的时间中,找到属于自己的节奏和宁静。

评分这本书的装帧设计,我得说,第一眼看到就觉得很舒服。封面采用了一种淡雅的米白色基调,上面印着书名,字体选择了那种不算特别张扬,但非常有质感的行楷,既透着一股古朴的书卷气,又不失现代的简洁。封底的排版也很讲究,文字大小适中,留白恰到好处,不会显得拥挤。书本的纸张选用的是那种略带泛黄的道林纸,触感温润,翻阅时不会有刺耳的沙沙声,这一点对于我这种喜欢捧着实体书阅读的人来说,简直是福音。而且,我发现这本书的侧边也做了细致的处理,边角圆润,拿在手里,即使长时间阅读,也不会感到硌手。书脊的缝线也很牢固,我特意用力翻了翻,感觉装订得很扎实,应该能经受住时间的考验。总而言之,从包装到内在的用纸,这本书都透露出一种认真和用心,让人在还没开始阅读之前,就对它产生了一种莫名的好感和期待。它不仅仅是一本书,更像是一个精心准备的礼物,等待着被开启,被品味。这样的细节,往往能体现出一个出版方对作品和读者的尊重,也更容易让人愿意花时间去深入了解书中的内容。

评分最近我一直在思考关于“沟通”的艺术。在这个信息高度发达的时代,我们似乎能够随时随地与人交流,但真正意义上的深入沟通,却变得越来越困难。我常常看到,人们在对话中,往往是各说各话,很少能够真正倾听对方的心声,也很少能够理解对方的意图。我喜欢那些能够深入剖析人际沟通技巧,能够提供有效沟通策略的书籍。我希望能够学习如何更清晰地表达自己的想法,如何更真诚地倾听他人的声音,如何更好地理解和处理人际关系中的矛盾。我常常觉得,很多误解和冲突,都源于沟通的障碍。如果能够掌握有效的沟通方式,不仅可以改善人际关系,更能提升工作效率,甚至能够解决很多社会问题。我渴望能够成为一个更好的倾听者,一个更清晰的表达者,一个能够与他人建立真正连接的人。

评分我一直对历史的演变和人类文明的进程抱有浓厚的兴趣,尤其是在探讨不同文化如何融合、相互影响以及在时间长河中留下印记的时候。很多时候,我们所熟知的历史事件,背后都隐藏着更为复杂和深刻的社会、经济、文化甚至宗教因素。比如说,某个王朝的兴衰,不仅仅是权力斗争的产物,更可能与当时的生产力发展、思想观念的变革、以及来自外部世界的交流息息相关。我特别喜欢那些能够将宏大叙事与个体命运巧妙结合的著作,它们能让我们看到,那些看似遥远的事件,是如何具体地影响到每一个普通人的生活,以及那些看似微不足道的个体选择,又如何可能汇聚成改变历史的洪流。这种宏观与微观的交织,能够极大地拓宽我们的视野,让我们对“历史”这个概念有一个更为立体、更为鲜活的认知。有时候,我会花很长时间去研究某个时代的人物传记,试图理解他们的动机,感受他们的时代局限,并思考他们在当时面临的抉择。而那些能够梳理清楚不同文化之间千丝万缕联系的书籍,更是我的挚爱,它们就像一把钥匙,打开了理解世界多样性的窗口,让我们明白,我们所认为的“理所当然”,可能在另一片土地上,有着完全不同的解释和实践。

评分我最近在思考关于“习惯”的力量。那些日积月累的微小行为,是如何悄无声息地塑造着我们的生活,甚至是我们的命运?我发现,很多时候,我们并非有意为之,但那些根深蒂固的习惯,却在很大程度上决定了我们的行为模式和最终结果。我喜欢那些能够深入剖析习惯形成机制,能够提供改变习惯方法论的书籍。我希望能够学习如何识别那些对自己有益的习惯,并将其内化为自然的反应;同时,也能找到有效的方法,来戒除那些阻碍我成长的坏习惯。我常常觉得,很多看似难以逾越的障碍,其实都可以通过循序渐进的习惯养成来克服。我渴望能够培养出那些能够支持我实现目标,能够让我变得更健康、更快乐、更有成就感的习惯。这不仅仅是为了改变现状,更是为了重塑自己,拥抱一个更美好的未来。

评分最近在重新审视自己的生活方式,尤其是在科技飞速发展的今天,感觉人与人之间的联系,似乎变得越来越疏远,即便是面对面,也常常各自沉浸在自己的电子设备里。我怀念那种纯粹的、有温度的交流,那种不带任何功利目的,只是单纯地分享彼此的心情和想法的时刻。我一直觉得,真正的幸福,很大程度上来自于内心的平静和对生活的热爱,而这种平静和热爱,往往需要我们放慢脚步,去感受身边的点滴美好,去与他人建立真诚的连接。我最近在尝试一些能够帮助我静心下来的活动,比如早起在公园里散步,听着鸟鸣,感受清晨的宁静;或者是在周末的时候,和家人一起做一顿丰盛的晚餐,大家围坐在一起,聊聊家常,分享一天中的趣事。我发现,当我们将注意力从外界的喧嚣转移到内心的感受时,会发现很多之前被忽略的美好。我一直在寻找那些能够引导我去探索内心世界,去发现生命意义的书籍,它们或许不能直接解决生活中的问题,但能提供一种视角,一种启迪,帮助我更好地认识自己,接纳自己,并与这个世界和谐相处。

评分我一直对“美学”这个领域抱有浓厚的兴趣,不仅仅局限于艺术范畴,而是将其延伸到生活中的方方面面。什么是真正的美?它是否具有普适性,或者说,美的标准是否会随着时间和文化而改变?我喜欢那些能够引导我去发现生活中的美,去欣赏那些被忽略的细节的书籍。比如,一杯清茶的色泽、一段悠扬的旋律、一朵路边的小花,都可以蕴含着令人惊叹的美。我也在思考,如何才能在日常生活中,培养一种对美的敏感度,一种能够发现和创造美的能力。我曾经读过一些关于设计、建筑、甚至园林艺术的书籍,它们让我看到了人类在追求美的过程中所付出的努力和智慧。我希望通过阅读,能够更深刻地理解美的本质,并将其融入到自己的生活中,让自己的生活变得更加丰富多彩,更加有仪式感。这不仅仅是为了追求视觉上的愉悦,更是为了让自己的内心获得一种宁静和满足。

评分善知识,要认真学习,美中不足书无包装旧的。

评分实用,很喜欢很很喜欢

评分善知识,要认真学习,美中不足书无包装旧的。

评分好

评分好

评分非常好

评分善知识,要认真学习,美中不足书无包装旧的。

评分帮人定的货,看了一段时间才评价,很好,快递也给力。

评分帮人定的货,看了一段时间才评价,很好,快递也给力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![幼儿职业体验贴纸游戏书(套装共8册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10538230756/591f08c3N8477f7cb.jpg)