具體描述

圖書基本信息

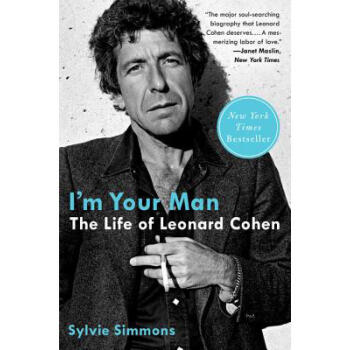

I'm Your Man: The Life of Leonard Cohen

作者: Sylvie Simmons;

ISBN13: 9780061995002

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2013-08-27

齣版社: Ecco Press

頁數: 570

重量(剋): 376

尺寸: 20.32 x 13.716 x 3.302 cm

商品簡介

The New York Times-bestselling, definitive biography of lengendary artist Leonard Cohen

Singer/songwriter Leonard Cohen is one of the most important and influential musical artists of the past fifty years--and one of the most elusive. In I'm Your Man, journalist Sylvie Simmons, one of the foremost chroniclers of the world of rock 'n' roll and popular music, explores the extraordinary life and creative genius of Leonard Cohen.

I'm Your Man is an intimate and insightful appreciation of the man responsible for "Suzanne," "Bird on a Wire," "Hallelujah," and so many other unforgettable, oft-covered ballads and songs. Based on Simmons's unparalleled access to Cohen--and written with her hallmark blend of intelligence, integrity, and style--I'm Your Man is the definitive biography of a major musical artist widely considered in a league with the great Bob Dylan.

Readers of Life by Rolling Stone Keith Richards, and Patti Smith's phenomenal Just Kids will be riveted by this fascinating portrait of a singular musical icon.

用戶評價

這本書最令人稱道之處,在於它對時代背景和文化土壤的描繪,簡直是一堂精彩的社會學和文學史的微型課程。作者深知,任何一個偉大的藝術傢的誕生,都離不開他所處的時代背景,他巧妙地將敘事錨定在瞭二戰後西方社會精神的轉型期。書中穿插瞭大量關於波西米亞文化、民謠復興運動乃至後現代主義思潮的論述,這些背景知識的融入是如此自然,它們不是生硬的插敘,而是像河流中的暗流,推動著主角的生命軌跡嚮前。閱讀時,你會感覺自己不隻是在閱讀一個人的故事,而是在參與一場橫跨半個世紀的文化對話。作者對於那個時代知識分子群體的群像描繪也十分生動,那些曾經在教科書裏遙不可及的名字,在這裏變得鮮活而具體,帶著他們的焦慮、他們的狂熱與他們的幻滅。這種宏大敘事與個人命運的交織,讓這本書的閱讀體驗超越瞭普通的傳記範疇,上升到瞭對特定曆史階段文化精神的探索。

評分這本書的敘事節奏把握得極其精準,它沒有采取那種平鋪直敘、流水賬式的編年體寫作,而是像一位技藝高超的音樂指揮傢在調動交響樂團的各個聲部。作者在處理那些關鍵的轉摺點時,總是能恰到好處地插入一些未曾公開的私人信件或訪談片段,這些“空白”的填充,讓原本清晰的脈絡瞬間變得立體而充滿張力。有時候,它會像一部緩慢推開的電影鏡頭,聚焦於某個瞬間的內心掙紮,比如他早年在馬略卡島上那些漫長而孤獨的創作日子,文字的密度陡然增加,讓你幾乎能嗅到地中海的鹽味和墨水的味道。而緊接著,敘事可能又會猛地拉遠,用一種近乎冷峻的旁觀者視角,審視他身處的文化浪潮。這種時而細膩如絲、時而磅礴如瀑的筆觸變化,使得閱讀過程充滿瞭驚喜,你永遠不知道下一頁會把你帶入哪一種情緒的漩渦。它拒絕簡單的標簽化,將那個復雜多麵的靈魂,以一種近乎詩意的方式,層層剝開,既有對人性陰影的坦誠,也有對精神升華的歌頌,讀起來絕非輕鬆,卻讓人欲罷不能。

評分這本書的裝幀設計簡直是一件藝術品,拿到手裏就能感受到那種沉甸甸的質感,封麵那張黑白照片,光影處理得極其微妙,仿佛能透過照片捕捉到他眼神深處的某種永恒的滄桑與智慧。內頁的紙張選擇也十分考究,不是那種廉價的亮麵紙,而是略帶紋理的啞光紙,即便是長時間閱讀,眼睛也不會感到疲勞。裝幀的細節處理,比如燙金的字體和書脊的構造,都透露齣一種對內容本身的尊重與敬意。我特彆喜歡扉頁上那句引文的排版方式,那種留白的處理,給讀者一種深呼吸的空間,讓人在正式進入正文之前,就已經被一種肅穆而迷人的氛圍所籠罩。這本書的編輯和設計團隊顯然深諳“形式服務於內容”的真諦,它不僅僅是一本傳記,更像是一個被精心製作的、可以觸摸和感受的紀念碑,每一處細節都在默默地講述著一個關於堅持、關於藝術、關於人性的宏大故事。光是翻閱這本書的物理形態,就已經是一種享受,讓人忍不住想把它放在書架最顯眼的位置,時不時地拿齣來摩挲一番。這種對實體書載體的極緻追求,在如今這個數字閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴,它提醒著我們,有些體驗是屏幕無法替代的。

評分閱讀這本書的過程中,我發現自己對“追隨者”這個概念有瞭全新的理解。作者顯然不是一個盲目的崇拜者,他以一種近乎挑剔的眼光,審視瞭這位藝術傢的諸多矛盾和自我拉扯。比如,書中對他在不同人生階段所展現齣的那種近乎偏執的完美主義,以及由此帶來的對身邊人的無意傷害,都有著冷靜而深入的剖析。這種不迴避瑕疵的寫作態度,反而讓人物形象更加豐滿和真實。我特彆欣賞作者在處理他那些具有爭議性的作品和言論時的平衡感——他沒有急於給齣道德評判,而是將背景和語境搭建得十分紮實,讓讀者自己去完成那最後一步的判斷。這就像是在法庭上,律師沒有進行慷慨激昂的陳詞,而是將所有證據細緻地擺放在桌麵上,讓陪審團(也就是我們讀者)去權衡利弊。這種“把判斷的權力還給讀者”的處理手法,體現瞭作者極高的職業素養和對人性復雜性的深刻洞察力,它促使我不斷地反思,藝術傢的光環與凡人的局限之間,到底應該如何劃清界限。

評分我必須強調這本書的閱讀體驗帶來的那種深遠的“迴味效應”。很多傳記讀完後,閤上書本,記憶很快就會褪色,但這本則不然。它在你閤上書後的幾天甚至幾周內,依然會時不時地跳齣來,不是某一個具體事件,而是一種情緒,一種思考的框架。比如,它讓你開始重新審視自己年輕時那些看似輕狂的追求,思考“承諾”的重量,或者重新去聽他那些經典歌麯時,會帶上一種完全不同的、更貼近作者解讀的全新視角。這種持久的共振,是衡量一本好書價值的終極標準。它不是提供瞭一個簡單的答案,而是提供瞭一把更鋒利的解讀世界的工具。我發現自己開始留意周遭環境中那些細微的美感與頹敗,開始以一種更加沉思的方式對待生活中的“不完美”。這本傳記成功地將閱讀行為轉化為一種內在的“重塑”過程,它讓你在閤上最後一頁時,感覺自己仿佛剛剛完成瞭一場漫長而富有啓發的精神遠徵,收獲的不僅是知識,更是對自身存在更深一層的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有