具体描述

/>

编辑推荐

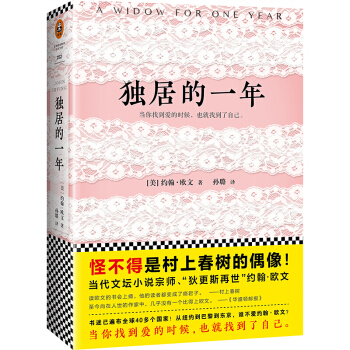

◆ 怪不得是村上春树的偶像!当代文坛小说宗师、“狄更斯再世”约翰·欧文传世大作!

◆ 村上春树:“读欧文的书会上瘾,他的读者都变成了瘾君子。”日本作家村上春树曾表示,欧文是自己的文学偶像之一,他曾翻译欧文作品、采访欧文,还与欧文一同慢跑

◆ 《华盛顿邮报》:“至今尚在人世的作家中,几乎没有一个比得上欧文。”

◆ 评论界认为欧文是罕见的承袭了现实主义文学精髓的作家,将他誉为“狄更斯再世”

◆ 欧文作品在赢得文坛推崇的同时深受大众喜爱,被翻译成35 种文字,书迷已遍布40多个国家!从纽约到巴黎到东京,谁不爱约翰·欧文?

◆ 《独居的一年》是一个关于爱欲与成长的故事,让你大笑出声,也让你默默流泪。当你找到爱的时候,也就找到了自己。

推荐购买的其他书链接:

《莉莉和章鱼》

内容简介

这个故事里的每位成员都有些“反常”,他们一直在现有生活之外寻求另一种可能:

母玛丽恩为忘却丧子之痛和丈夫的背叛,与比自己小二十岁的少年埃迪擦出火花;

父特德一边创作古怪的儿童读物,一边流连于各色女人的怀抱;

少年埃迪迷失在忘年恋的激情中,从此无法爱上比自己年轻的女性;

4 岁的小女儿露丝, 则在父母间破碎的关系以及对死去哥哥的想象中,挣扎着长大,渐渐成为一名作家。

这年,露丝41岁,已是位单身母。在这独居的一年里,她初次遇见真爱,也突然理解了父母的选择,理解了在自己身上发生的一切。

当你找到爱的时候,也就找到了自己。

作者简介

约翰·欧文(John Irving)

当代文坛无可争议的小说宗师,被公认为在世作家中数一数二的角色。他的作品在赢得文坛推崇的同时深受大众喜爱,被翻译成35 种文字,世界各地的书店里几乎都能买到欧文的小说。评论界认为欧文是罕见的承袭了现实主义文学精髓的作家,将他誉为“狄更斯再世”。

日本作家村上春树曾表示,欧文是自己的文学偶像之一,他曾将欧文作品译介到日本、采访过欧文,还与欧文在纽约公园一同慢跑。

欧文作品曾三次入围美国国家图书奖,1980 年凭借《盖普眼中的世界》摘得桂冠。

欧文作品在好莱坞也炙手可热,曾有5 部小说被改编成电影,他本人也是一名杰出编剧。1999 年,欧文以《苹果酒屋的规则》拿下奥斯卡金像奖.佳改编剧本奖。

欧文1942 年生于美国新罕布什尔州埃克塞特,全职写作之前,曾当过二十年摔跤手。他先后养过两只棕色拉布拉多犬,分别取名为“狄更斯”和“勃朗特”。

“我不是一个20 世纪的小说家,我不现代,当然也不后现代。我沿袭了19 世纪小说写作的形式。我是老派的,是个讲故事的人。我不是分析家,也不是知识分子。在写作中,真正永恒的是故事、角色、欢笑和眼泪。”——约翰·欧文

精彩书评

读欧文的书会上瘾,他的读者都变成了瘾君子。

——村上春树

就我个人的领会,欧文本质上是位非常单纯的作家。但由于太过单纯,以致和这个不单纯的世界产生了冲突,反倒令人觉得他的现代性更加明显。这种独特感,真是了不起!如此独特与激进,希望有更多人能够理解。

——村上春树

我从翻开小说的那刻起,一口气读了1 8 3 页,被感动得一塌糊涂,然后意识到我应该将这种感动带入大银幕。

——托德·威廉姆斯(好莱坞知名导演)

令人惊异的丰富与原创性,《独居的一年》是当代小说中罕见的佳作,当读者离开这个深邃

而精细的想象世界时,都会感到难舍难离。

——斯蒂芬·金

一旦和纯粹而沉重的康拉德、浓烈而幽微的福克纳、锐利而絮叨的贝娄或佻达而炫奇的罗斯相较起来,欧文的小说总能在更多浪漫传奇式的悬疑和惊奇的交织之下让读者往复穿梭于倍胜于这些大师们所点染或镂刻的现实。

——张大春(台湾作家)

很难看到一个人能够红如此长时间:他不断地创作一本又一本成功的小说,并且每一本都成为我们文化的遗产。正因此,他拥有越来越多的忠诚的粉丝。

——阿布芮汉·韦尔盖塞(美国小说家)

《独居的一年》位居欧文作品之巅……有令人狂喜的角色、令人着迷不已的故事。

——《时代周刊》

《独居的一年》蕴含丰富的喜剧性,同时意味深刻,令人难忘。这是一个关于爱的多层次的故事,向我们展示情感力量是多么惊人。它玩世不恭,有些情色意味,是一部关于时光流逝与悲伤的残酷性的才华横溢的杰作。

——美国知名电商编辑推荐

欧文先生说故事的才情如此卓越不凡,以致他能以耸人听闻且没有结局的通俗情节剧,忠实完整地重建我们的时代。

——《纽约时报》编辑推荐

《独居的一年》具有聪颖而细腻的写作技巧,散发出徘徊不散的悲伤,我们很容易将自我投射于主角的家庭故事。欧文是当今少数能用近乎反讽与幽默的手法写作忧伤的作家。

——《美国》

一部异常丰富的、19世纪风格的巨作,充满各式怪诞的巧合、多重的情节支线、漫长的离题、故事中的故事……一个迷人且感人的传奇故事,既根植传统又深具现代性。

——《纽约时报》

具有深层的魅力……《独居的一年》的丰富与美丽具有多样性,享受它是人生的乐趣之一。

——《洛杉矶时报》

目录

部 1958年夏天

第二部 1990年秋天

第三部 1995年秋天

精彩书摘

部 1958年夏天

章 不称职的灯罩

露丝·科尔四岁的时候,有天晚上,正在双层床下铺睡觉的她突然被做爱的声音惊醒,声音来自她父母的卧室。露丝还是次听见这种动静,再加上她近饱受病毒性肠胃炎的折磨,所以,听到母做爱时的呻吟,她竟然条件反射似的以为那是在呕吐。

露丝父母之间的问题,可不是只有睡在不同的卧室里那么简单,那年夏天,他们索性分别住在两处房子里,但她从来没见过另一座房子。到了晚上,父母会轮流回家陪她。夫妻俩在他们家附近另租了一个住处,每当轮到其中一个在家陪女儿,另一个就去那里待着。配偶之间决定分居,却还没有走到离婚那一步的时候,总喜欢做出这种可笑的安排。因为在这个阶段,他们仍然觉得孩子和财产是双方共有的,应该慷慨大方地互相分享,没有必要斤斤计较。

其实,刚刚被奇怪的声音吵醒时,露丝并不确定“呕吐”的人是她的母还是父,但是接下来,尽管并不熟悉这种声响,她还是分辨出那是母的动静,因为她的音调里总是透着惯有的忧郁烦闷和歇斯底里。而且,她也没有忘记,当天晚上轮到母在家陪她。

露丝的房间和父母的主卧室之间,还隔着一个主浴室。四岁的她赤着脚,慢慢穿过主浴室,顺手拿起一条毛巾(因为得了病毒性肠胃炎,父告诉她吐在毛巾里)。可怜的妈妈!她想,她得把毛巾给母送过去。

比此时黯淡的月光更黯淡的,是她父安装在浴室里的夜明灯。灯光闪烁朦胧,她死去的两个哥哥的照片就挂在浴室的墙上,两张苍白的面孔跳进她的眼帘。房子里到处都是兄弟俩的照片,每面墙上都有。尽管他们十几岁的时候就死了,而那时露丝还没有出生(她母甚至还没有怀上她),可她觉得,比起父母,她更熟悉这两个已经消失不见了的男孩。

高个子、黑皮肤、瘦脸盘的是托马斯,和她现在这么大(只有四岁)的时候,托马斯就已经出落得像电影里的男主角那样沉稳自若、英俊孔武。十几岁时,他更是现出一副少年老成的笃定神态。(那场车祸中,开车的就是托马斯。)

稚嫩惊惶的那个是蒂莫西:快二十岁的他却长着张娃娃脸,脸上挂着好像刚刚吓了一跳的表情。在很多照片里,蒂莫西的神色都是犹豫不决的,似乎老是拿不定主意,要不要模仿哥哥,表演托马斯举重若轻的那些高难度动作。(但到头来,艺高胆大的托马斯却阴沟里翻船,栽在开车这种微末之技上。)

露丝·科尔走进父母的卧室,看到了骑在她母屁股上的那个一丝不挂的年轻男人:他攥着她的乳房,手脚并用地箍着她的身体前摇后晃,像狗一样。露丝立刻尖叫起来,但她尖叫的原因,并非交媾场面的不文明或者令人反胃——四岁的小孩哪里知道这是在干什么,年轻人和母的姿态也没有让她觉得别扭。实际上,看到母没在呕吐,她反而松了一口气。

露丝尖叫,也不是因为年轻人没穿衣服,她见过父母的裸体(科尔夫妇不把裸体当回事儿),而是因为那个年轻人的长相:她认定了他就是死去的两个哥哥中的一个,因为他长得太像托马斯了,就是胆大得过分的那个,以至于让露丝·科尔觉得自己一定是见到了鬼。

四岁小孩的尖叫固然刺耳,而母的小情夫从私通对象的身上跳下来的速度之快也令露丝咋舌:他像被炮弹击中一样,被一股大力向后推着,狼狈而急切地同时脱离了床上的女人和她的床,着陆在床头柜上,砸破了床头灯,又慌忙扯下灯罩遮挡羞处。经过这样一番折腾,现在这个“鬼”没有她眼看到时那么恐怖了,而且,她仔细一看,就认出了他:这个男孩住在她家位置偏的那间客房里,是她父的司机——妈妈说,他为爸爸工作。他还开车送露丝和她的保姆去过几次海边呢。

那年夏天,露丝有三个保姆,每一个都说这男孩脸色不好,太苍白,她的母却告诉女儿,有些人就是不喜欢阳光。当然,露丝从前没见过这男孩不穿衣服的样子,现下也意识到他可不是什么“鬼”,他的名字叫埃迪。虽说如此,小女孩毕竟只有四岁,还是忍不住再次尖叫起来。

她的母仍旧趴在床上,一如往常地镇定,她只是既扫兴又有点失望地看着女儿,没等露丝开始第三次尖叫,她就开口道:“别叫啦,爱的,不就是埃迪和我嘛,快回去睡觉吧。”

露丝·科尔听话地走开,再次穿过挂满照片的浴室,这时候再看,照片里两兄弟的鬼气还是比她母那位摔倒的“鬼魂”情人更胜一筹。而且,刚才埃迪急于遮羞,没注意到他扣在下身的那个灯罩是两头开口的,他那正在缩小的阴茎早就一览无余地呈现在露丝的视野之中。

四岁的露丝毕竟年幼,记不住埃迪这个人或他的阴茎的细节特征,埃迪却记住了她。三十六年后,埃迪五十二岁,露丝四十岁,昔日这个倒霉的男孩会爱上露丝·科尔,但即便到了那时,他也不后悔和她的母睡过觉。啊,当然,埃迪怎么想是他的问题,我们讲的这个故事是关于露丝的。

前言/序言

用户评价

如果用一个词来形容这本书的阅读体验,我会选择“共振”。它不是强行灌输观点,而是通过极具画面感的场景描绘,让读者自然而然地进入主人公的内心世界。比如,主人公在整理旧物时,那些被遗忘的信件和照片,不仅仅是回忆的载体,更是对过去“不成熟的自己”的一种温柔的致敬与告别。这种对过往的审视,干净利落,没有多余的悔恨,只有对生命轨迹的尊重。而且,书中对于“找到爱”的理解,也突破了传统套路,这里的爱,更像是一种“默契”和“同频”,是两个人共享了彼此独立后的丰盈。它暗示了,只有当两个独立完整的圆相遇时,才能形成最牢固的交集。我发现,这本书极其耐读,第一次读时,可能只关注了故事表层的情感波动;但每隔一段时间重读,总能发掘出新的层次感,关于成长、关于界限、关于如何与世界保持一种舒适的距离。

评分我必须承认,读完之后,我对自己曾经对“独处”的恐惧感有了一种全新的认识。这本书成功地将一个看似沉闷的主题,处理得充满了内在的张力与美感。作者对人物心理活动的捕捉,细致到了微乎其微的程度,比如,主人公在独自看电影时,突然感觉到的那种抽离感,以及如何用一个微小的、自我设定的仪式来重建安全区。这些细节,构成了整部作品的骨架。它传递的核心信息是:自我价值的确认,必须且只能来源于内部,外界的肯定不过是锦上添花,而非雪中送炭。只有真正接纳了那个在深夜里可能有些脆弱、有些迷茫的自己,才能真正拥有爱的能力——不是去索取,而是去给予。这本书没有激烈的冲突,但那种“心底深处的汹涌”却比任何外部戏剧性都更具震撼力,它引导你向内探索,直到撞见那个最真实的自己,而那份真实的自己,就是你拥有的最好的礼物。

评分说实话,一开始被书名吸引,以为会是那种充满了文艺腔调的、略带矫饰的“孤独美学”描摹,但阅读过程却给了我巨大的惊喜。它更像是一部极其精妙的心理侧写记录,关于“在没有他者目光审视下,一个人如何重新校准自己的价值体系”。这本书的高明之处在于,它没有回避独居带来的那些不适和挣扎,那些深夜里突然涌上心头的恐慌和迷惘,作者都毫不留情地摊开了。然而,正是这些“不完美”的瞬间,构成了人物成长的坚实土壤。我能感受到主人公在与自己“较量”的过程中,那种缓慢但坚定的蜕变。特别是关于“寻找自我”的议题,作者的处理方式非常成熟,它不是一个瞬间的顿悟,而是一个持续性的、螺旋上升的过程,每当以为自己已经“找到”时,新的困惑又会浮现,但这一次,主人公有了新的工具和视角去面对。这种真实感,让我几乎忘记了自己正在阅读一本小说,更像是偷窥了一个真实灵魂的日记,那种对人性和情感的洞察力,深刻得令人敬畏。

评分这本小说简直是为我这种“老灵魂”量身定做的,那种独处中的自我和解,被描绘得细腻又坦诚。它不是那种轰轰烈烈的爱情故事,更像是一场漫长的、内向的旅程。主人公在那个小小的空间里,与自己的过去、现在和对未来的期许进行着对话,那种孤独感不是空虚,而是一种沉淀,像陈年的老酒,初尝可能有些涩,但回味无穷。作者的笔触极为克制,没有用华丽的辞藻去渲染孤独,反而是在那些日常的琐碎中,比如清晨的第一缕阳光打在书架上的角度,或者窗外偶尔传来的几声鸟鸣,展现出生命最本质的律动。我尤其喜欢其中对于“时间”的理解,独居的一年仿佛被拉长了,每一天都有其独特的纹理和重量,让人不得不慢下来,去审视那些平日里被忽略的情感细节。读完合上书的那一刻,我突然明白,真正的爱,从来都不是向外抓取,而是向内构建一个坚实的自我堡垒,只有当你完全接纳了那个独处的自己,外界的任何光亮才能真正被吸引进来,成为你的一部分,而不是短暂的依附。这种哲学层面的触动,远超出了故事本身的叙事层面。

评分这本书的叙事节奏把握得太精准了,像是一首精心编排的室内乐,有起承转合,但整体保持着一种沉静的基调。不同于那些情节驱动型的小说,这里的重点完全放在了“心流”的推进上。我特别欣赏作者对于“爱”的定义,它不是那种非此不可的宿命感,而是一种“选择”——选择与某个特定的人共享自己的“完整”,而不是用另一个人来“填补”自己的“空缺”。这种微妙的区别,却是理解全书精髓的关键。阅读过程中,我多次停下来,反复咀嚼那些关于自我接纳的段落。作者似乎在告诉我们,孤独不是一种等待被拯救的状态,而是一种充满可能性的“自由”。当你不再急于从外部寻找“归属感”时,那个真正的、未被社会标签覆盖的自己,才会浮现出来。对于那些长期在人际关系中感到疲惫的读者来说,这本书简直是一剂清凉的药方,它没有提供廉价的答案,而是提供了重新审视自己人际关系模式的全新视角。

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

评分很有意思的一本书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有