具体描述

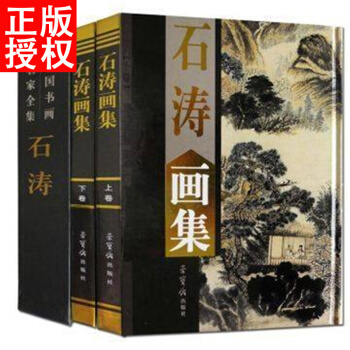

书名:石涛画集

作者:(清)石涛绘

出版社:荣宝斋出版社

出版时间:2003年8月第1版1次印刷

规格开本:全2册 16开精装铜版纸彩印

ISBN9787500306832

定价380元

石涛简介

石涛(1642~1718),广西全州人,清初书画家。原名朱元极,明朝宗室,明亡之后出家为僧(法名原济),一生致力于艺术的革新。擅画花果兰竹,尤擅山水,画名极盛。其画力主“搜尽奇峰打草稿”,一反当时仿古之风,构图新奇,笔墨雄健纵恣,淋漓酣畅,深得元人意趣,在气概与风神上自具独特面目,于气势豪放中寓有静穆气氛,更为同时代诸家所不及。其作品以苍茫豪拓、淋漓洒脱的“气胜”而著称的。并对后来扬州画派与近代画风,影响极大。现代大师张大千就以摹仿石涛绘画而知名。画集共收录石涛精品之作420余幅,大部分为首次面市, 弥足珍贵。

石涛画集上卷目录

山水图 (之一 之一○) 一六六七年作 北京故宫博物院藏 ○○二

罗汉图 (部分) 一六六七年作 美国大都会博物馆藏 ○一二

黄山八胜图 (之一 之八) 一六六七 一六六九年作 日本泉屋博古馆藏 ○一六

金竺朝霞图 一六六九年作 天津艺术博物馆藏 ○二四

采菊图 一六七一年作 北京故宫博物院藏 ○二五

观音图 一六七四年作 上海博物馆藏 ○二六

松阁临泉图 一六七五年作 上海博物馆藏 ○二七

独峰石桥图 一六七九年作 上海博物馆藏 ○二八

竹石梅兰图 一六七九年作 上海博物馆藏 ○二九

书画 一六八○年作 上海博物馆藏 ○三○

山窗研读图 一六八一年作 上海博物馆藏 ○三四

书画 一六八三年作 广西壮族自治区博物馆藏 ○三六

幽溪垂钓图 一六八四年作 四川省博物馆藏 ○三八

蕉菊竹石图 一六八六年作 上海博物馆藏 ○四○

海屋奇观图 一六八六年作 无锡市博物馆藏 ○四一

细雨虬松图 一六八七年作 上海博物馆藏 ○四二

江山天色图 一六八七年作 四川省博物馆藏 ○四四

醉吟图 一六九○年作 上海博物馆藏 ○四六

书画(之一 之八) 一六九○年作 广州市美术馆藏 ○四八

为徽五作山水图 一六九○年作 四川省博物馆藏 ○五六

搜尽奇峰打草稿图 一六九一年作 北京故宫博物院藏 ○五八

清湘书画稿图 一六九一 一六九六年作 北京故宫博物院藏 ○六二

古木垂阴图 一六九一年作 辽宁省博物馆藏 ○七○

日夕知己图 一六九一年作 无锡市博物馆藏 ○七二

兰竹图 一六九一年作 中国台北故宫博物馆藏 ○七四

山林乐事图 一六九三年作 上海博物馆藏 ○七五

书画(之一 之六) 一六九三年作 上海博物馆藏 ○七八

花卉图(之一 之一二) 一六九四年作 上海博物馆藏 ○八四

巢湖图 一六九五年作 天津艺术博物馆藏 ○九六

山水二段 一六九五年作 四川省博物馆藏 ○九八

山水图(之一 之八) 一六九五年作 四川省博物馆藏 一○○

山水图(之一 之一二) 一六九七年作 四川省博物馆藏 一○四

荷花紫薇图 一六九七年作 四川省博物馆藏 一一六

梅竹双清图 一六九八年作 辽宁省博物馆藏 一一七

山水图(之一 之一○) 一六九八年作 沈阳故宫博物院藏 一一八

卓然庐图 一六九九年五八岁作 上海博物馆藏 一二八

山水图(之一 之一二) 一六九九年作 上海博物馆藏 一三○

为拱北作山水图 一六九九年作 上海博物馆藏 一五四

山水图 年代不详 美国波士顿美术馆藏 一五五

黄山图(之一 之二) 一六九九年作 日本泉屋博古馆藏 一五七

松窗读易图 一七○一年作 沈阳故宫博物院藏 一五八

设色云山图 一七○二年作 北京故宫博物院藏 一六○

墨竹图 一七○三年作 中国国家博物馆藏 一六一

雪景山水图 一七○四年作 美国纳尔逊·艾京斯美术馆藏 一六二

梅竹图 一七○五年作 上海博物馆藏 一六三

唐人诗意图(之一 之八) 年代不详 北京故宫博物院藏 一六四

陶潜诗意图(之一 之一二) 年代不详 北京故宫博物院藏 一七二

黄砚旅诗意图(之一 之四) 年代不详 北京故宫博物院藏 一八四

山水图(之一 之四) 年代不详 北京故宫博物院藏 一九二

山水图(之一 之六) 年代不详 北京故宫博物院藏 一九六

对菊图 年代不详 北京故宫博物院藏 二○二

西园雅集图 年代不详 北京故宫博物院藏 二○四

黄山游踪图(之一 之六) 年代不详 北京故宫博物院藏 二○六

桃源图(部分) 年代不详 美国佛利尔美术馆藏 二一二

山水图 年代不详 美国加州大学美术馆藏 二一四

山水图 年代不详 私人藏 二一四

石涛画集下卷目录

丹崖巨壑图 年代不详 北京故宫博物院藏 二一六

庐山观景图 年代不详 日本泉屋博古馆藏 二一八

黄山图(之一 之二一) 年代不详 北京故宫博物院藏 二二○

菊竹石图 年代不详 北京故宫博物院藏 二四一

山水四段(之一 之四) 年代不详 北京故宫博物院藏 二四二

山水图(之一 之六) 年代不详 北京故宫博物院藏 二五○

金山龙游寺图(之一 之一二) 年代不详 北京故宫博物院藏 二五六

山水人物图 年代不详 北京故宫博物院藏 二六八

墨竹图 年代不详 北京故宫博物院藏 二七二

竹石菊兰图 年代不详 北京故宫博物院藏 二七三

梅竹图 年代不详 北京故宫博物院藏 二七四

竹径松岗图 年代不详 中国国家博物馆藏 二七五

花卉图(之一 之八) 年代不详 北京故宫博物院藏 二七六

仿梅道人山水图 年代不详 中国国家博物馆藏 二八四

兰石牡丹图 年代不详 中国国家博物馆藏 二八五

牡丹图 年代不详 清华大学美术学院藏 二八六

梅竹图 年代不详 清华大学美术学院藏 二八七

东庐听泉图 年代不详 清华大学美术学院藏 二八八

荷塘游艇图 年代不详 天津艺术博物馆藏 二九○

听泉图 年代不详 天津艺术博物馆藏 二九二

黄帝轩辕台图 年代不详 天津艺术博物馆藏 二九四

兰花图 年代不详 天津艺术博物馆藏 二九五

山水图(之一 之一○) 年代不详 天津艺术博物馆藏 二九六

山水花卉图(之一 之八) 年代不详 天津艺术博物馆藏 三○六

山水图 年代不详 天津艺术博物馆藏 三一四

游华阳山图 年代不详 上海博物馆藏 三一五

山水清音图 年代不详 上海博物馆藏 三一八

云到江南图 年代不详 上海博物馆藏 三二○

山水图 年代不详 上海博物馆藏 三二二

锦带同心图 年代不详 上海博物馆藏 三二三

临风长啸图 年代不详 上海博物馆藏 三二四

山水图 年代不详 上海博物馆藏 三二五

蒲塘秋影图 年代不详 上海博物馆藏 三二六

余杭看山图 年代不详 上海博物馆藏 三二八

烟云山色图 年代不详 上海博物馆藏 三三○

对牛弹琴图 年代不详 北京故宫博物院藏 三三二

人物图 年代不详 上海博物馆藏 三三三

山水图(之一 之四) 年代不详 上海博物馆藏 三三四

山水图(之一 之一○) 年代不详 上海博物馆藏 三三八 淮阳洁秋图 年代不详 南京博物院藏 三五八

用户评价

我一直对那些能够唤醒内心深处情感的艺术作品情有独钟,而这本《石涛画集》,无疑是其中最耀眼的明星之一。石涛,这位在中国绘画史上留下浓墨重彩一笔的艺术大师,他的作品总是充满了独特的生命力和感染力。他的山水画,有一种难以言喻的野逸之气,与众不同,却又深深地吸引着我。他画的山,时而雄浑壮阔,时而清幽秀丽,但无论哪种风格,都透露出一种不屈不挠的精神。他笔下的线条,刚劲有力,又带着一种自然的韵律,仿佛能听到风吹过山林的呼啸声。我特别欣赏他画的那些树木,它们不像是静止的物体,而是充满了生命力,仿佛都在舒展着筋骨。书中收录的画作,让我得以近距离地欣赏到他那“一画之法”的精髓。他的用墨,更是炉火纯青,浓淡干湿,变化无穷,每一笔都恰到好处,充满了生命力。我尤其被他画的那些花鸟所吸引,寥寥几笔,就能勾勒出花卉的生机勃勃,或是飞鸟的神态灵动。这本书让我看到了石涛作为一个艺术家,他独特的艺术追求和不随波逐流的精神。他敢于打破陈规,创造出属于自己的艺术语言,这对于任何一个追求艺术的人来说,都具有极大的启发意义。

评分作为一名对中国传统艺术有着浓厚兴趣的普通读者,我对艺术的理解或许不如专业人士那样深刻,但这份《石涛画集 中国书画名家全集》却以一种极其亲切且富有感染力的方式,将我带入了石涛这位艺术巨匠的世界。书中那些饱含生命力的山水、神形兼备的人物、栩栩如生的花鸟,仿佛都在诉说着一个个鲜活的故事。石涛的画,总是带着一股子“野逸”之气,这与许多谨守陈规的画风截然不同。他笔下的山,不是呆板的堆砌,而是充满了动态与力量;他笔下的树,不是简单的描摹,而是有着独立的性格;他笔下的水,更是如行云流水,变幻莫测。这种“不似则失,似则可笑”的境界,在他身上得到了淋漓尽致的体现。书中对石涛生平的简述,也让我对这位艺术家有了更全面的认识。他的一生充满了坎坷与传奇,但无论身处何种境遇,他对艺术的追求从未停止。这种坚韧不拔的精神,也深深地体现在了他的画作之中。更让我惊喜的是,书中还收录了一些与之相关的评论和解读,这些文字如同明灯,指引着我更深入地理解石涛的艺术思想和他所处的时代背景。我尤其喜欢书中对于石涛“借古以开今”的艺术主张的阐述,这让我看到了中国传统艺术并非一成不变,而是不断发展和创新的过程。这种开放的艺术视野,对于我们今天的艺术创作,依然有着重要的启示意义。

评分作为一名对中国传统书画有着深厚感情的读者,我总是渴望能够通过艺术作品,与古人进行一次心灵的对话。这本《石涛画集》,恰好满足了我的这种愿望。石涛,这位清代画坛的巨匠,他的作品总能给我带来一种独特的感受。他的山水画,有一种磅礴的气势,却又不失灵动。他笔下的山,不是死板的堆砌,而是充满了生命力,仿佛能感受到大自然的鬼斧神工。我特别喜欢他画的那些树木,它们不像是静止的物体,而是充满了生命力,仿佛都在舒展着筋骨。他用墨的功力,更是令人惊叹,浓淡干湿,变化无穷,每一笔都恰到好处,充满了生命力。书中收录的画作,让我得以近距离地欣赏到他那“一画之法”的精髓。他“搜尽奇峰打草稿”,强调对自然的观察和体验;他“笔不惊人死不休”,追求艺术的极致。这些都让我看到了他作为一个艺术家,那种严谨的态度和不懈的追求。我尤其喜欢书中对石涛“一画之法”的解读,这让我明白了艺术的本质在于“意”,在于对事物精神的把握。这本书不仅仅让我欣赏到了美丽的画作,更重要的是,它让我对中国书画的理解提升到了一个新的高度。

评分我一直对中国传统文化有着深厚的兴趣,特别是书画艺术,总觉得其中蕴含着一种东方特有的韵味和哲学。最近,我有幸接触到了这本《石涛画集》,简直就是一次对心灵的洗礼。石涛,这位艺术史上的传奇人物,他的作品总是充满了磅礴的气势和独特的个人风格。书中收录的画作,让我得以近距离地欣赏到他那“一画之法”的精髓。他的山水画,不是简单的景物描摹,而是将自然万物与个人情感融为一体,形成了独特的意境。我特别喜欢他画的那种雄浑壮丽的山河,那种壮阔的景象,让人感到自身的渺小,却又充满了对自然的敬畏。同时,他画中的一些细节,比如那粗犷的笔触,那浓淡相宜的墨色,都充满了生命力。他能够用最简单的笔墨,勾勒出最复杂的意境,这是一种非凡的艺术功力。书中对于他绘画理念的解读,也让我对他的艺术创作有了更深的理解。他“搜尽奇峰打草稿”,强调对自然的观察和体验;他“笔不惊人死不休”,追求艺术的极致。这些都让我看到了他作为一个艺术家,那种严谨的态度和不懈的追求。这本书不仅仅是一本画集,更像是一部艺术史的缩影,让我得以窥见中国书画的博大精深,以及石涛这位艺术巨匠的非凡成就。

评分说实话,一开始拿到这本书,我的注意力更多地是被“中国书画名家全集”这个名头所吸引,想着能一次性饱览不同名家的风采。然而,当翻开关于石涛的部分,我几乎被其中的作品深深地吸引住了。石涛的画,有一种难以言喻的魔力,它不像某些传统画作那样规整庄重,而是充满了自由挥洒的生命气息。他笔下的山,有时候是那种层层叠叠、气势磅礴的,仿佛能听到滚滚流水的声音;有时候又是那种嶙峋奇绝、孤峰耸立的,让人感受到一种孤傲不屈的精神。他的用笔,更是多变而富有表现力,时而如枯藤缠绕,时而如老树盘根,每一种笔触都充满了力量和韵味。而让我感到尤为震撼的是,书中收录了一些石涛的山水画,在构图上常常打破常规,将看似不相关的景物巧妙地组合在一起,形成一种独特的视觉冲击力。这种大胆的创新,在当时的画坛是极其难得的。除了山水,他对花鸟的描绘也别具一格,几笔写意,就能勾勒出花卉的生机勃勃,或是飞鸟的神态灵动。这本书让我看到了石涛作为一位独立不羁的艺术家的风采,他不受前人束缚,勇于探索,创造出了属于自己的艺术语言。这种精神,对于任何一个热爱艺术的人来说,都具有极大的鼓舞作用。

评分作为一名普通读者,我很少会去深入研究某个艺术家的作品,通常都是凭着一种直觉去感受。但这本书,却让我第一次产生了想要系统了解一位画家的冲动,那就是石涛。书中所呈现的石涛作品,实在是太有冲击力了。他的山水画,有一种与众不同的气势,不像那种规规矩矩的山水,而是充满了野逸之趣,以及一种不屈不挠的精神。我看到他画的山,有时候是那种层层叠叠、气势磅礴的,仿佛能听到流水的声音;有时候又是那种孤峰耸立、峭壁险峻的,让人感受到一种孤傲不屈的气概。他的用笔,更是变化多端,时而苍劲有力,时而婉转流畅,每一种笔触都充满了生命力。我尤其被他画的那些树木所吸引,它们不像我们通常看到的那么规整,而是充满了各种姿态,有的盘根错节,有的龙飞凤舞,仿佛都具有了独立的生命。书中还收录了他的人物画和花鸟画,也同样令人惊叹。他的人物画,寥寥几笔,就能勾勒出人物的神态和气质;他的花鸟画,更是生动传神,仿佛能闻到花香,听到鸟鸣。这本书让我看到了石涛作为一个艺术家,他独特的艺术追求和不随波逐流的精神。他敢于打破陈规,创造出属于自己的艺术语言,这对于任何一个追求艺术的人来说,都具有极大的启发意义。

评分这本书的出版,对于我这样一位长期以来对中国书画艺术情有独钟的爱好者来说,无疑是一份厚重的馈赠。初次翻阅,就被其装帧的典雅大气所吸引,仿佛能感受到一种穿越时空的沉静与力量。而当目光真正聚焦在那些大师笔下的山川、人物、花鸟时,更是被深深地震撼了。石涛,这位在中国绘画史上占据着举足轻重地位的艺术巨匠,他的作品总是充满了独特的生命力与精神气质。他的山水画,既有“笔不惊人死不休”的激情,又不乏“搜尽奇峰打草稿”的严谨;他的花鸟画,则寥寥几笔,便能勾勒出万物的生机与神韵。这本书中收录的石涛画作,涵盖了他不同时期的风格演变,从早期的苍劲峻拔,到中期的雄浑奇崛,再到晚期的超逸洒脱,无不展现了他非凡的艺术造诣和不断创新的精神。每一幅作品都经过精心挑选和高清呈现,细节之处的笔墨痕迹、色彩晕染,都得以清晰展现,让我能够近距离地品味石涛笔下的“意”。尤其值得一提的是,书中对石涛绘画技法的解读,以及他所倡导的“一画之法”的理念,都进行了深入浅出的阐述,这对于我这样非专业出身的读者而言,无疑是宝贵的学习资料。通过这些文字和画作的结合,我仿佛亲身走进了石涛的艺术世界,感受到了他那“我用我法”的独立精神和“笔墨具五色”的丰富表现力。这本书不仅仅是一本画集,更像是一扇通往古代艺术殿堂的窗口,让我得以窥见中国书画的博大精深。

评分一直以来,我都对那些能够触及灵魂的艺术作品情有独钟,而这本《石涛画集》,无疑是其中翘楚。石涛,这位在中国绘画史上熠熠生辉的名字,他的作品总能给我带来一种前所未有的震撼。他的山水画,有一种独特的野逸之气,与众不同,却又深深地吸引着我。他画的山,充满了生命力,时而如巨龙盘踞,时而如猛虎下山,充满了力量感和动感。他笔下的线条,刚劲有力,又带着一种自然的韵律,仿佛能听到风吹过山林的呼啸声。我特别欣赏他画的那些树木,它们不像是静止的物体,而是充满了生命力,仿佛都在舒展着筋骨。书中收录的画作,让我得以近距离地欣赏到他那“一画之法”的精髓。他的用墨,更是炉火纯青,浓淡干湿,变化无穷,每一笔都恰到好处,充满了生命力。我尤其被他画的那些人物所吸引,寥寥几笔,就能勾勒出人物的神态和气质,充满了禅意和哲思。这本书让我看到了石涛作为一个艺术家,他独特的艺术追求和不随波逐流的精神。他敢于打破陈规,创造出属于自己的艺术语言,这对于任何一个追求艺术的人来说,都具有极大的启发意义。

评分我一直对书画有着特别的感情,总觉得它们是连接古今、沟通心灵的桥梁。这次偶然的机会接触到这本《石涛画集》,简直就像发现了一个宝藏。石涛这个人,我之前有所耳闻,知道他是清代一位非常重要的画家,但具体了解不多。这本书让我系统地认识了他的艺术世界。我印象最深的是他画的山水,那种雄浑苍茫的感觉,仿佛能一下子将人带入到一个古老而神秘的意境中。他画的山,不是简单的写实,而是经过了他内心的提炼和升华,充满了情感的寄托。有时是那种磅礴大气、气势恢宏的山峦,让人感受到自然的伟力;有时又是那种清幽淡雅、意境深远的山谷,让人心生宁静。他的用墨,更是出神入化,浓淡干湿,变化无穷,每一笔都恰到好处,充满了生命力。而书中对他绘画理念的阐述,更是让我茅塞顿开。他提倡“搜尽奇峰打草稿”,这不仅仅是对自然景物的观察,更是对艺术真谛的追求。他“不拘泥于古法”,敢于创新,这是一种非常可贵的精神。我特别喜欢书中一些画作的细节展示,能够清晰地看到他笔下的皴法、点苔,以及墨色的晕染。这些细微之处,都蕴含着他深厚的功力和独特的艺术思想。这本书不仅仅是让我欣赏到了美丽的画作,更重要的是,它让我对中国书画的理解提升到了一个新的高度。

评分我一直对中国书画艺术有着浓厚的兴趣,特别是那些能够传达出独特精神气质的作品。这本书,让我彻底被石涛的艺术所折服。石涛的山水画,有一种难以言喻的生命力,它不像那些刻板的写实,而是充满了动态和情感。他画的山,时而雄浑壮阔,时而清幽秀丽,但无论哪种风格,都透露出一种野逸不羁的气质。他笔下的线条,刚劲有力,又带着一种自然的韵律,仿佛能听到风吹过山林的呼啸声。我特别欣赏他画的那些树木,它们不像是静止的物体,而是充满了生命力,仿佛都在舒展着筋骨。书中收录的画作,涵盖了他不同时期的风格,从早期的苍劲,到中期的奇崛,再到晚期的超逸,每一种风格都展现了他非凡的艺术才华。更让我惊喜的是,书中还对石涛的绘画理念进行了深入的阐述,让我对他的艺术思想有了更全面的认识。他“借古以开今”,在继承传统的基础上勇于创新,这种精神对于我们今天的艺术创作,仍然具有重要的借鉴意义。我尤其喜欢书中对石涛“一画之法”的解读,这让我明白了艺术的本质在于“意”,在于对事物精神的把握。这本书不仅仅让我欣赏到了美丽的画作,更重要的是,它让我对中国书画的理解提升到了一个新的高度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有