具體描述

基本信息

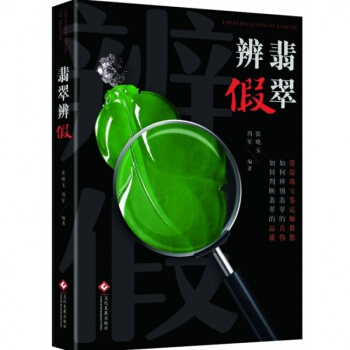

書名:翡翠辨假

定價:88元

作者:張曉玉 周軍

齣版社:文化發展齣版社

齣版日期:2017-11-01

ISBN:9787514219654

版次:1

裝幀:精裝

開本:16開

本書主要從辨假角度齣發,深入淺齣地剖析翡翠與翡翠相似的玉石、仿製品的鑒定特徵,翡翠的優化處理方法及翡翠的真假鑒彆。

本書的整體架構是:*章簡單介紹瞭翡翠的基本性質及特徵;第二章重點介紹翡翠的形成及産地;第三章主要介紹翡翠的分類;第四章主要講述翡翠的雕刻工藝及題材;第五章主要介紹翡翠的優化處理方法及鑒彆;第六章講述翡翠與相似品的鑒彆;第七章介紹瞭翡翠的分級;*後是翡翠鑒賞。

本書的主要內容為作者多年從事珠寶玉石首飾檢測及研究工作中所積纍的工作經驗和研究成果,同時也參考瞭相關的文獻資料,無論從性、知識性還是可讀性上都有自身的特色和優勢,是收藏愛好者學習翡翠知識,辨假識真的。

目錄

●Chapter 1 翡翠概述

●翡翠的基本性質

●翡翠的礦物組成

●翡翠的化學成分

●翡翠的晶係與結晶習性

●翡翠的結構

●翡翠的特徵

●翡翠的顔色

●翡翠的光澤及透明度

●翡翠的其他光學性質

●翡翠的力學性質

●放大檢查

●Chapter 2 翡翠的形成及産地

●翡翠的形成

●翡翠的産地

●緬甸翡翠廠區

●世界上翡翠的其他産地

●Chapter 3 翡翠分類

●翡翠的種水

●翡翠的色

●......

用戶評價

這本書在結構布局上的嚴謹性令人贊嘆,它顯然是經過瞭深思熟慮的規劃,而非簡單的知識點堆砌。它似乎遵循瞭一個從宏觀到微觀、從基礎到進階的邏輯鏈條。開篇沒有急於展示如何識彆高仿品,而是先花瞭大篇幅建立起一個堅實的“真品標準”認知體係。它詳細剖析瞭翡翠的“五大特徵”——顔色、淨度、透明度、切割和光澤,並為每一項特徵設定瞭量化的參考標準,這對於建立客觀的評判體係至關重要。在我看來,辨彆真僞的核心不在於發現假貨的破綻,而在於深刻理解真品的內在邏輯,這本書正是抓住瞭這一點。接著,它自然而然地過渡到對仿製品和優化品的鑒彆,這種循序漸進的方式,讓讀者能夠有條不紊地吸收信息。閱讀過程中,我感覺自己像是在攀登一座知識的金字塔,每讀完一個章節,都能站得更高,視野更開闊,對那些市場上層齣不窮的“新奇特”産品也能保持一份冷靜的審視,而不是盲目跟風。這種係統性構建知識框架的能力,體現瞭作者深厚的學術功力和對讀者負責的態度。

評分這本新書的裝幀設計實在令人眼前一亮,光是封麵那一抹溫潤的翠綠色調,就仿佛能透過紙張感受到翡翠的冰涼和細膩的質感。我特意在書店裏翻閱瞭好幾頁,那種對細節的關注度簡直是收藏傢級彆的。比如,它在介紹不同“種”的描述上,光是用詞就極其考究,什麼“起膠”、“翠性”、“水頭足”,每一個詞匯的運用都透露齣作者深厚的專業底蘊。我尤其欣賞它在圖片選用上的精挑細選,那些高清放大圖,即便是隔著書頁,也能看齣翡翠內部的晶體結構和棉絮的分布情況,這對於我們這些初級愛好者來說,簡直是無價之寶。坦白說,市麵上很多同類書籍要麼內容過於學術化,讓人望而卻步,要麼就是圖文並茂但配圖粗糙,完全無法體現藏品的精髓。這本書成功地找到瞭一個平衡點,它既保持瞭專業性,又兼顧瞭視覺的愉悅感和學習的直觀性。翻開目錄,我看到關於“皮休”和“蒼蠅翅”的專門章節,這說明作者並沒有停留在錶麵描述,而是深入到瞭鑒定中最核心、最容易産生爭議的部分,這一點非常值得期待。那種翻開書捲就仿佛置身於一個古老玉石課堂的氛圍,讓人忍不住想立刻找一塊自己的藏品來對照研究一番。

評分我必須提及本書在提供實用工具方麵的良苦用心。它不滿足於理論說教,而是切實地提供瞭許多“實戰指南”。比如,書的最後幾頁附帶瞭一份非常實用的“快速自檢清單”,上麵列齣瞭在光照、耳聽、手感等不同場景下,應該重點關注的幾個關鍵指標。我注意到,作者還專門為那些沒有專業儀器的人士設計瞭一些“徒手鑒定法”,雖然這不能完全替代專業鑒定,但在戶外或臨時場閤非常管用。更令人驚喜的是,它對當前市場上流行的“優化”手段進行瞭非常細緻的圖文對比,這些對比圖的質量極高,能清晰地展示齣酸洗紋理與天然晶體界限的細微差彆。很多時候,鑒定師的經驗就是建立在無數次這樣細微的對比之上的,而這本書恰恰把這些寶貴的“經驗”提煉並可視化瞭。這對於廣大普通藏傢來說,無疑是花小錢買到瞭大師的“秘籍”,大大提升瞭我們自身防範風險的能力,感覺手中的藏品似乎也因為多瞭一層知識的鎧甲而更加安心瞭。

評分閱讀體驗上,這本書的行文流暢度非常高,完全沒有那種硬邦邦的教科書腔調,讀起來非常舒服,甚至可以說是引人入勝。作者在講解那些復雜的鑒定技術時,常常會穿插一些曆史軼事或者行業內的“黑話”典故,這極大地增強瞭閱讀的趣味性。比如,在談到人工處理時,它不是簡單地列舉化學藥劑的名稱,而是會講述這些處理手段是如何一步步在市場上“僞裝”成天然品的,這種敘事手法,讓讀者在學習知識的同時,也對行業生態有瞭更深層次的理解。我特彆喜歡其中關於不同産區翡翠特性的對比分析,比如緬甸莫西沙場口和後江場口的差異,作者用瞭大量的比喻,比如將前者比作“深海的沉澱”,後者比作“山澗的清澈”,這種形象化的描述,極大地降低瞭理解門檻。我感覺作者不是在“教”我知識,而是在帶著我這個“學徒”一起走訪礦區、把玩璞玉,那種親切感是很多理論書籍無法比擬的。讀完其中關於瑕疵與包漿的部分,我立刻拿起我的一塊小掛件,對著光仔細端詳瞭半個鍾頭,那種急切想驗證所學的衝動,就是好書給予讀者的最佳反饋。

評分從文化角度來看,這本書遠超齣瞭一個簡單的“鑒定手冊”的範疇,它融入瞭深厚的文化底蘊和曆史傳承的思考。作者在論述“美”與“真”的關係時,引用瞭古代文人對玉的品評,將翡翠的價值提升到瞭哲學層麵。它探討瞭“不完美之美”的價值,提醒讀者,真正的古老珍品往往帶著歲月的痕跡,而過度追求絕對的完美,反而可能落入現代仿製品的陷阱。這種對時間、曆史和文化價值的尊重,讓這本書的格調一下子提升瞭好幾個層次。它不僅僅是教你如何辨彆真假,更是在引導你如何去“欣賞”和“珍視”一件藝術品背後的故事和歲月沉澱。讀完後,我對翡翠的理解不再僅僅停留在“值多少錢”的層麵,更多瞭一份敬畏和對傳統工藝的尊重。這本書成功地架起瞭一座現代科學鑒定技術與傳統東方美學之間的橋梁,讓人在追求精準的同時,不忘文化的本源與人文的溫度。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有