具体描述

基本信息

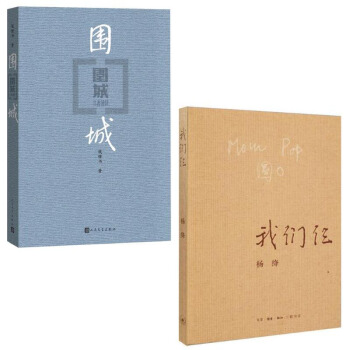

- 商品名称:我们仨+围城

- 作者:杨绛

- 定价:59

- 出版社:三联书店

- ISBN号:9787108042453

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2003-07-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

用户评价

这本书给我的触动,很大程度上源于其文字的密度和情感的张力。阅读体验是极其丰富的,仿佛走进了两个不同的时空隧道。《我们仨》像是一部用回忆和爱意精心编织的挂毯,每一根丝线都浸润着岁月的痕迹和亲情的重量。作者对那些生活细节的捕捉,细致入微,却又绝不拖沓,寥寥数语便能勾勒出一个鲜活的场景,让人感同身受地体会到那份失去挚爱后的空旷与思念。而另一部作品,则像是一把锋利的解剖刀,精准地切开了现代都市人,尤其是知识群体内心深处的那种“求之不得、得之易失”的矛盾心态。书中的人物形象塑造得极其成功,他们身上的种种纠结、伪装与自欺欺人,都让人联想到现实中的影子。读完后,我花了好长时间才从那种被精准戳中的感觉中抽离出来,那种被洞察的震撼感久久不散。

评分如果要用一种颜色来形容这次阅读的整体感受,那必然是“琥珀色”——既有温润的质感,又凝固着永恒的记忆与犀利的洞察。我对这种并置感到十分欣赏,它提供了一种难得的平衡。《我们仨》的部分,读起来节奏舒缓,情感细腻,它教会我们珍惜那些看似平凡的日常,因为这些日常一旦逝去,便成为无法挽回的珍宝。它让人感受到生命中最坚实的那部分支撑——亲情的力量。对比之下,另一部作品的笔调则骤然加快,充满了机锋与辩证。它像是对社会现象的一次辛辣的速写,充满了对虚伪和不切实际的理想主义的嘲讽。这种强烈的对比,使得每一部分的阅读体验都得到了升华。它不是简单的两本书的堆砌,而是两种生存智慧的交汇,让人在温暖中保持警醒,在嘲讽中寻找真诚。

评分这次阅读体验,更像是一次精神上的“双重洗礼”。一方面,《我们仨》带来的,是一种对时间流逝的深刻反思,那种对逝去时光和亲人形象的温柔打捞,带着一种文学特有的、无可奈何的美感。作者的文字有一种熨帖人心的力量,它不煽情,却比任何煽情都有力量,因为它基于最真实的生命体验。而另一方面,另一部作品则展现了知识分子在选择困境中的那种焦灼与荒诞感。它对人性的弱点,特别是那种“身在福中不知福”的抱怨心理,描摹得入木三分,让人不得不审视自己是否也曾陷入类似的困境。这种双重奏,让我的思绪在“情感的深度”和“理性的批判”之间来回摆荡,最终形成了一种更为成熟和全面的视角来看待生活中的各种取舍和际遇。

评分《我们仨》与《围城》的组合,着实让人眼前一亮,虽然这两本书的主题和风格迥异,但放在一起读,却能品味出一种奇妙的对照感。读完这套书,我的思绪仿佛在两个截然不同的世界里穿梭,一个温暖、内敛,充满了对至亲之爱的深情回望;另一个则尖锐、讽刺,描绘了知识分子在欲望与现实中的挣扎与迷茫。这种阅读体验,如同在品尝一顿丰盛的晚宴,既有温润的家常小菜,也有辛辣的开胃凉菜,让人回味无穷。我尤其喜欢作者那种不动声色的叙述方式,尤其是在描绘家庭生活点滴时,字里行间流淌出的那种深沉而克制的爱意,让人在不经意间红了眼眶。而另一边的故事,则用一种近乎冷酷的笔触,剖析着人性的幽微与社会的荒诞,那种看透却又无力改变的无奈感,让人在捧腹大笑之余,又陷入沉思。这本书的价值,或许就在于这种强烈的反差,它让你在温暖中获得慰藉,又在清醒中直面生活的真相。

评分说实话,当我合上书卷时,我感到一种奇特的充实感,那是一种既被温暖包裹,又被现实清醒“泼了冷水”后的复杂情绪。《我们仨》的叙事是内向的、向内的探索,它构建了一个坚固的精神家园,即便是面对最深沉的离别,也因为情感的厚重而得以支撑。文字的韵味是古典而含蓄的,如同陈年的佳酿,需要细细品味才能体会出其中的醇厚。而另一部分,则是完全外放的,充满了对外部世界的观察与解构,其语言的张力在于其犀利和机智,它像是一面哈哈镜,照出了世俗中的种种滑稽与无奈。这种由内而外的阅读路径,使得这本书的整体层次感非常丰富,它既满足了读者对人情温暖的向往,又提供了批判性思维的养分,实在是一次令人难忘的阅读旅程,让人在感动与会心一笑中,对“人生”二字有了更深一层的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有