具体描述

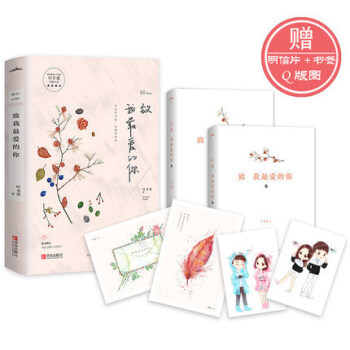

基本信息

- 商品名称:山川湖海,都有故事经过

- 作者:于筱筑

- 定价:35

- 出版社:江苏凤凰文艺出版社

- ISBN号:9787559408617

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:

- 印刷时间:

- 版次:

- 印次:

- 开本:32开

- 包装:平装

- 页数:226

- 字数:110千字

编辑推荐语

《山川湖海都有故事经过》的作者于筱筑把小情绪拿捏得极好的人。都是一些平凡的小事,却能撩动人内心共同的情绪,读来让人心里堵堵的。真像是在你入迷的时候,又用小锤子轻扣你的小心脏,“砰砰砰”,内心随之震颤。 他的写作,是极其私人化的。他也是古诗词的狂热爱好者,取尽其中的精华,将故事倾注在**的意象之上。这样笔触凝练,又有循环往复的情感。

内容提要

本书是一本情小说合集图书,文笔清新,故事有可读性,传达爱情的美好。故事里男女主都很深情,心思柔软。海口,滨海大道,相机,长途巴士,旧唱片……还有好多在读者的生命里留下过痕迹的人和事物,以及大家心心念念的属于自己的爱情。

作者简介

于筱筑,真实姓名:黄俊然,曾任《少男少女》杂志主编,原创动力出版总监。

文章常见于《女报·时尚》《女友·校园》《青年文摘》《意林》等杂志,曾出版《两个人不等于我们》《一千零一晚》《星沉雁远》《请在秋天叫醒我》等书。擅写青春里的温暖爱情,获读者“当红纯美派小说作家 ”的评价。

目录

Part1 头发开蔷薇

木兰围场不见的小熊

他的头发开蔷薇

九万米以外的冬天

我恋爱了,你不想知道是谁吗

Part2 情侣南路南

我亲爱的小先生

夏天里经过的第十三辆单车

两个人不等于我们

你的天涯海角,我的情侣南路南

带我去看天秤座

我常年只在一个地方流浪

Part3 巴黎很**

在加利福尼亚再唱一首歌

巴黎很**

把柏林想念成一个人

有**我要炸平柏林

Part4 孔融不寂寞

你我隔着一枚硬币的距离

记忆照亮天蝎的脸

掉一滴泪在射手的心底

绯闻兜兜转

孔融说他不寂寞

Part5 江南西月光

怀念一场台风的温度

你知道那座桥的寂寞吗

听见江南西的月光

凌晨零点零三分的铃木小摩托

Part6 第十三个月

下个七夕的第十三个月

希望全北京的鹅都得脂肪肝

神不在,你不在

请给木马一双翅膀

长痛长爱

深海底

用户评价

这本《山川湖海》读完后,脑海里久久无法散去的是那种辽阔又带着点苍凉的意境。作者对于自然景物的描绘简直是信手拈来,却又处处透着一股深沉的力量。我特别喜欢其中描绘山脉起伏和江河奔流的部分,那种“一览众山小”的磅礴气势,仿佛能透过文字感受到山风的凛冽和水汽的湿润。它不是那种简单的风景速写,更像是作者用心灵去触摸了每一寸土地,然后将那种触感忠实地记录下来。 读到一些段落时,我甚至会停下来,想象自己正站在那个场景之中,周遭的一切都安静下来,只剩下风声和水声。其中关于湖泊的描写尤其动人,平静的水面下似乎蕴藏着无尽的秘密,每一个涟漪都像是一个等待被解读的故事的开端。这种写作手法,不急不躁,像极了时间本身,它引导着你慢慢深入,去品味那些被时间打磨过的痕迹。全书的节奏把握得非常好,没有生硬的转折,一切都自然而然地发生,让人读起来有一种豁然开朗的畅快感。这本书的文字有着一种独特的韵律,读起来非常舒服,是那种可以反复咀嚼的类型。

评分这本书的结构布局,给我的感觉就像是走进了一幅徐徐展开的古老画卷。它的叙事风格很内敛,不刻意煽情,但情感的张力却在不经意间达到了高潮。我注意到作者在处理人物情感时,非常克制,没有大起大落的戏剧化冲突,更多的是对个体内心微妙波动的细腻捕捉。这种“润物细无声”的处理方式,反而让我更能共情。像是描绘一位老者面对日落时的沉思,那种对往昔的缅怀,那种对时间流逝的无奈与接纳,都被精准地捕捉到了。 阅读过程中,我常常会思考作者是如何平衡“大场景”与“小细节”的。宏大的山川背景为故事提供了舞台,而那些微小的物件、一次不经意的对视,却成为了点亮整个画面的关键。这种层次感,让整个阅读体验变得异常丰富。它不像某些小说那样直白地告诉你“发生了什么”,而是让你自己去感受“这感觉如何”。文字的密度适中,不会让人感到压迫,但每一句话似乎都承载着多重的含义,需要读者投入精力去细细品味,这正是我喜欢它的原因之一。

评分这本书的文字仿佛自带一种“磁性”,让人一旦开始阅读,就很难从中抽离出来。我欣赏作者在构建故事情节时的那种从容不迫,每一个情节的推进都像是水滴石穿,缓慢但不可逆转。它没有追求快节奏带来的刺激,而是专注于打造一种恒久的美感。读到一些关键转折点时,我甚至能感受到作者笔下人物那种命运的必然性,那种被环境塑形、被历史推着走的无奈和坚韧。 最让我印象深刻的是,它成功地将“地点”变成了一个有生命的、有性格的角色。山川湖海不再是背景板,它们本身就在参与到故事的演变中。作者通过极具画面感的描写,让读者仿佛能嗅到泥土的芬芳,听到远方传来的号角声。这种“以景写情”的功力炉火纯青,使得人物的喜怒哀乐都与自然环境紧密地联系在一起,形成一种浑然天成的和谐感。整体而言,这是一次非常高质量的阅读体验,值得细细回味。

评分如果要用一个词来形容这本书带给我的感受,那大概是“沉浸”。它成功地构建了一个自洽的世界观,一个有着自己独特呼吸和脉搏的所在。我喜欢作者那种近乎哲学思辨的笔调,尤其是在探讨人与环境、人与命运的关系时。它没有给出明确的答案,而是抛出了很多深刻的疑问,让你不得不跟随文字的指引,进行一场内心的探索。比如书中对季节更迭的描绘,不仅仅是气候的变化,更像是生命周期的隐喻。 这种书读起来很“重”,不是指篇幅,而是指它在你心底留下的分量。它不是那种读完就扔在一边的消遣读物,而是会让你时不时地想重新翻开某一页,去重温那种被某种宏大叙事所包裹的感觉。作者的语言组织充满了古典韵味,但又没有显得老旧,是一种经过提炼和现代化的美感。它需要你静下心来,屏住呼吸去听那些山林间的低语,才能真正领会其中三味。

评分这本书的文学气质非常突出,读来令人心神俱畅,有一种古朴典雅的韵味在其中流淌。我特别留意了作者对于不同场景的语言调性调整,比如描写开阔的高原时,文字就变得疏朗开阔,仿佛一下子视野被拉伸到了极致;而在描写幽深峡谷时,语言则变得凝练而富有层次感,充满了幽闭的张力。这种语言驾驭的灵活性,展现了作者深厚的文学功底。 更值得称赞的是,它提供了一种“慢阅读”的可能。在这个信息爆炸的时代,能找到这样一本让你愿意停下来,去关注每一个词语、每一句描绘的书,实属难得。它不迎合大众的阅读习惯,而是坚持自己的节奏和审美追求。读完后,我感觉自己的感官似乎都被重新校准了一遍,对世界的观察也多了一层滤镜,变得更加敏锐和深邃。这不仅仅是一部文学作品,更像是一次心灵的洗礼和对美学理念的再确认。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有