具体描述

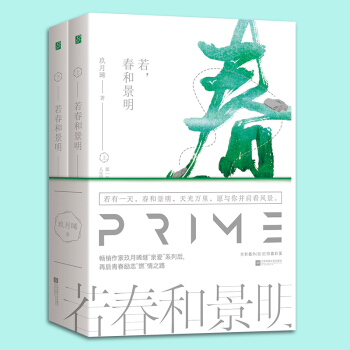

作者介绍

玖月晞,天蝎座AB型,一路行走一路漂泊。认为迄今做的好的事,就是活在真实的生活之中,不依赖他物和他人,保持着精神的独立和自由,兀自成长。写有推理言情小说《爱的阿基米德》《爱的弗洛伊德》《爱的苏格拉底》等,范围涉及本格推理,古典推理,律政,行为分析;写有旅行冒险小说《他知道风从哪个方向来》《因为风就在那里》;写有言情悬疑小说《少年的你,如此美丽》《小南风》等。

内容介绍

那时的他高高在上,不可碰触;她狼狈尴尬,一无所有。

在努力,也是命数,让她看见他的梦,梦中有她的未来。

跨越傲慢和偏见,他们做下一个约定——

“有生之年,我一定要看到新的时代和纪年。我要看到海上高的浪潮!哪怕穷尽一生,也决不放弃!”

“好啊,我陪你一起!”

他们脚下,车之河流海浪般颠簸流淌。

而他们头顶,星空亘古浩瀚,见证着一切。

那一年,尚年少,多好,

人生刚开始,一切皆能及,未来犹可追。

在线试读《上卷:若,春和景明》

chapter 1

杜若坐了三十三小时的硬座,下火车时双脚浮肿像水泡过的馒头,走上几步,又刺又麻。

北京西站人挤人,跟她乡下外婆家赶几千只鸭子的盛况有一拼。

她身材瘦而细,是掉进鸭子堆里的一根豆芽菜,被裹挟着卷下站台,涌到火车站大厅。

兜里的手机震动着大叫起来。杜若掏手机时旁边有人回头看,奇怪这年代居然还有诺基亚。

杜若细声:“喂?”

“到哪儿了?”电话那头,男生的嗓音有些不耐烦。

“下火车了。”

“问你人在哪儿!”

她四处找标志:“大厅。北广场大厅。”

“北三区停车场,A区0209。”那头说完就撂了,仿佛打这一通电话让他多费劲似的。

杜若见过景明。

四年前,景家夫妇去西南边境给贫困学生献爱心,带着他们的儿子景明。

十四岁的男孩又高又瘦,白白净净,让杜若他们一干黑黢黢瘦巴巴的孩子们看傻了眼,不敢靠近。

长得像天使一样好看的少年只顾窝在车里玩iPad,被他妈扯下车时眉梢眼角挑着嫌恶,看四周人与物,如看垃圾。

原计划要在杜若家吃顿便饭,景明死活不肯,连她家水杯都不碰,景家夫妇作罢,很快返程。

景明上车时,电视台的记者塞给杜若一束花,让她送过去。

少年坐在车里,一个警告的眼神,她没胆上前。

他砰地关上车门。

杜若拖着硕大沉重的箱子一路询问,好不容易找到北三区停车场。

A区0209停着一辆白色的车,造型嚣张像坦克。

景明身形单薄,白衬衫牛仔裤,靠在车前盖上打游戏。他戴着墨镜,塞着耳机,下颌时不时嚼动一两下口香糖。

“靠!”

“傻瓜!”

“你会不会玩!”

杜若一头的汗,手心湿漉漉抓着拖杆箱,朝他走去。

景明双手快速抖着手机,余光注意到有人靠近,他的脸微微转过来,墨镜遮着,看不清眼神,脸上表情近乎没有。

他没做出任何反应,直到她走来他面前站好。墨镜上那道峻峭的眉峰才极轻地挑了一下。

黑色镜片后,少年眼神戒备,上下扫她一眼。

她头发汗湿,衬衫皱巴,气色差,人狼狈。一双黑白分明的眼睛盯着他,跟走散了又回来的小鸭子似的。

他终于想起自己是来干吗的了。手机游戏已显颓势,他败兴地说:“不玩了,撤了。”

他扯下耳机,塞牛仔裤兜里:“杜若春?”

杜若轻声:“我改名字了。”

“哦?”他眉毛一扬。

“杜若。”

他右边唇角往上一掀。

心想,呵,杜若?

就这副样子还杜若?狗尾巴草吧。

他从兜里掏出车钥匙摁一下,后备厢弹开。他下巴指了指,示意她把行李箱放进去。

杜若一声不吭,低着头走到车后提箱子,提不动。她憋得额头冒汗,满脸通红。

景明看她一眼,眉毛深深皱起,拧成一个疙瘩,全身上下都写着“排斥”两个大字。

他终于看不下去,走过去,一把夺过她手里的箱子要扔车上,没想那箱子沉得要死,他差点脱手砸到脚。那得闹大笑话。

景明涨红着脸把箱子扔进后备厢,忍不住龇牙骂道:“操!这么重。”

杜若小声解释:“带了点儿礼物给叔叔阿姨。”

景明无端火起:“什么礼物?你家乡的石头?”

“……”

她不言语了。

他走近她,抓住后备厢摔阖上,高高的个头一瞬挡住停车场里的灯光。他闻见她身上火车车厢的气味,再度嫌恶地皱了鼻子。

杜若浑然不觉,讷讷奉承一句:“你……长得好高了啊。”

景明暗嘲她拙劣的讨好,不屑地说:“我们见过?”

“见过啊,四年前,叔叔阿姨带你去过我们家。”

“不记得了。”他说,“别套近乎。”

杜若闭了嘴。

汽车在地下停车场绕行,车里警报声响不停,景明听得烦了,说:“系带。”

“嗯?”

“系带!”

她赶紧把座椅旁边的带子拉出来扣好,发现这人脾气不是一般的差,对她不是一般的嫌弃。她也有些无所适从。这局促的难过和尴尬一如当初被名校录取后电视台报社记者轮番去她家采访轰炸,逼她发表感激辞一样。

好在初来首都,她是喜悦的,她很快被窗外的风景吸引。

夏天还没过去,道路两旁的杨树梧桐树蓊蓊郁郁。蓝天下,高楼林立,立交桥穿梭,燥热的风从钢筋混凝土的楼宇间吹进车窗。

风也是干热的。

明天去学校报道后,就要在这座现代化的国际大都市开始崭新生活了。

好的首都,好的大学。

她心情雀跃,难抑激动。

在那之前,她要先去景家拜访叔叔阿姨。她父早亡,家境贫困,如果不是景家夫妇的资助,她早就得操持生计,辍学在城中村里做小买卖了。

虽然上月接受采访时,一遍一遍在镜头前吐露她的感恩,让她尴尬。但这份恩情是真挚的,她谨记于心。

两人一路不说话。

半小时后,车停在一个居民生活区内。老旧的红墙砖瓦房,小区外一排小餐馆,诸如桂林米粉、黄焖鸡米饭、重庆小面之类的。

杜若下了车,心中正感叹景家生活条件普通却一直在资助她时,景明锁上车门,往路边一栋楼里走。

她赶紧跟上去,提醒:“我行李还在车里。”

他头也不回,一步三台阶:“不拿。”

杜若跟着景明上楼,没想竟是网吧。

景明找了台机子,戴上耳机开始打游戏。

他盯着屏幕两眼放光,细长的手指在键盘上迅速飞舞,把键盘敲得噼啪响,嘴里时不时蹦出几句脏话。

屏幕上,小人儿杀来杀去,光波乱炸。

杜若看不懂,也没兴趣,只能坐着干等。

一局打完,他赢了,心情不错,跟屏幕那头的同伴笑闹一番,转头见杜若坐在一旁发呆。

他不发一言,伸手过来给她的电脑开机。

杜若这才注意到他白衬衫的袖子上有一条长长的淡金色龙形花纹,从肩膀上蜿蜒到袖口,繁复瑰丽,却低调幽暗,不细看不会察觉。

又见他衬衫袖口内侧一小块方形的银灰色压纹,淡淡的,画龙点睛。每一颗扣子都是柏木质的,做了微雕,细微之处别有洞天。

衬衫的布料很有质感,穿在他身上板型极好。乍一看是普通白衬衫,细看则处处藏精致,难得名品。

她低头把自己衬衫袖子上的线头藏了起来。

景明继续玩游戏。

杜若开了电脑也无事可干,奔波太累,她打了几个哈欠,不自觉趴在桌上睡着了。

景明玩到半路朝她这头瞟了一眼,她安静睡着,眉目淡淡。睫毛小刷子一般垂着,又黑又长。

电脑屏幕上是她学校的官网。

他毫无表情地收回目光。

虚拟里一片厮杀,昏天暗地,哪管外边日头渐短。

杜若睡了不知多久,有人推了推她的肩膀。

她惊醒睁眼,景明把耳机取下来,她问:“打完了?”

他递给她一百块钱,使唤:“去,买碗泡面。”说着又戴上耳机。

杜若看一眼电脑屏幕,晚上七点了。她什么也没说,捏着钱起身去了。

窗外天色已黑,网络里全是戴着耳机的年轻人,齐排排坐在电脑前厮杀。

前台有几个女生正在买东西,杜若排在队伍后面。等待的时候,她无意间看了一眼身旁的镜子,吓了一惊。

镜中的她,头发油腻杂乱,脸颊憔悴发黄,身形瘦弱细长,穿着一件过于宽松的白衬衫和牛仔裤,洗得再干净也掩盖不了过时的样式,廉价的质量。

杜若明白了自见到景明后那一抹挥之不去的情绪是什么——卑下。

都是白衬衫,都是牛仔裤,但那不是同一样东西。一个精致,一个丑陋,是不同的品种。

他整个人美好帅气得在发光。而她……

她想起这一路他一而再再而三地皱眉,顿时羞愧得无地自容。

杜若泡了两碗面回去,给景明的那碗下边压着九十五块钱。

景明端起面开吃,无意瞥一眼剩下的钱,随口问:“两碗面只要五块?”

“我的,自己出的钱。”

景明愣了一下,半刻后,他勾起唇角,奇怪地笑了一笑,也不说什么,继续打游戏去了。

杜若的脸一瞬间火辣辣的,明白他的笑容是什么意思。

她的钱也不是她的,是他家的。

景明的手机一直响,他不管,只顾打游戏。

直到他终于玩够了,去前台结了账,走出网吧,下楼梯。手机再次响起,他接起来,语气不耐烦:“人接到了。……什么这都几点了,火车晚点我能有办法?……行了,马上回来了。”

回头看杜若:“回家他们问起,知道怎么回答?”

杜若连连点头:“知道。我火车晚点了。”

用户评价

这部作品的叙事节奏把握得极为精妙,仿佛一位技艺高超的指挥家在掌控着交响乐的洪流。开篇的铺陈并不急躁,而是像缓缓拉开一幅历史的画卷,每一个细节、每一次人物的驻足都充满了深意。我尤其欣赏作者在描绘宏大背景时,却能精准地捕捉到个体在时代洪流中的挣扎与微光。那种宿命感与个体抗争之间的张力,使得故事拥有了一种令人屏息的厚重感。书中对环境和氛围的渲染,不是简单的背景板堆砌,而是与人物的内心世界深度交融,读者仿佛能真切地感受到故事发生地的气味、温度和光影变化。这种沉浸式的体验,让我时常忘记自己是在阅读,而是亲历了一场漫长而深刻的旅程。情节的推进并非线性直白,而是充满了意想不到的转折,每一次以为触及真相时,新的迷雾又会升起,这种高明的布局吊足了胃口,让人迫不及待地想要探寻究竟。

评分这本书的结构安排堪称教科书级别,它巧妙地采用了多线叙事,并在关键节点上进行交汇与碰撞,形成了一种复调式的叙事美感。初读时,或许会觉得信息量有些庞大,不同时间线和人物视角之间的切换需要集中精力去梳理,但这正是其精妙之处——它要求读者主动参与到意义的构建中来。当那些看似分散的线索最终汇聚成一个宏大而严密的整体时,那种豁然开朗的震撼感,是其他平铺直叙的作品难以企及的。尤其是对于一些核心秘密的揭示,作者选择的时机和方式都拿捏得恰到好处,没有丝毫的仓促感,让整个高潮部分的爆发力达到了极致。整体来看,它像是一件精心打磨的机械装置,每一个齿轮都咬合得天衣无缝,驱动着故事向着不可避免的终点前行。

评分从主题深度来看,这部作品显然有着超越一般娱乐小说的抱负。它探讨的议题非常宏大且具有普适性,关于自由与束缚、记忆与遗忘、个体意志与集体命运之间的永恒拉锯战,被处理得既富有哲思,又不失故事性。作者并没有给出简单的答案,而是将这些复杂的命题抛给读者,引导我们去思考和辩论。我特别喜欢其中对“选择的代价”这一主题的探讨,书中人物为维护自己的信念所付出的牺牲,是沉重而真实的,这种代价感赋予了故事极强的现实批判力量。它不仅仅是讲述了一个故事,更像是在构建一个可以供人反复研磨的哲学模型,每次重读,都会有新的感悟和理解浮现,这种经得起反复咀嚼的内涵,是衡量一部优秀作品的重要标准。

评分阅读体验中,最令人震撼的是作者对角色心理的刻画,简直达到了入木三分的地步。那些人物,即便是配角,也绝非工具人般扁平的存在,他们都有着复杂的动机、难以言说的过往和微妙的成长曲线。比如那位看似冷漠实则内心燃烧着熊熊火焰的角色,他每一次隐忍的退让,每一次不经意的眼神交流,都比千言万语更具力量。作者似乎洞悉了人性中最幽微的角落,将那些我们不愿承认的脆弱、自私与伟大,都毫无保留地呈现在读者面前。这种真实感带来的冲击是巨大的,常常让我陷入沉思,反思自身在面对相似困境时会作何选择。文笔的运用也极具表现力,时而如清泉般细腻流畅,时而又似山洪般磅礴有力,完全服务于情绪的表达,而非故作姿态的辞藻堆砌。

评分不得不提的是,作者在语言风格上的驾驭能力展现了极高的文学修养。它的文字并非那种华丽到令人眼花缭乱的辞藻堆砌,而是在朴素的外表下蕴含着极其精准的张力和画面感。那种老派文学中特有的韵味,混合着现代叙事的手法,形成了一种独特的“时空交错感”。很多句子读起来朗朗上口,但细细品味后,会发现其中蕴含着多重隐喻,比如对某种特定场景的描写,几笔寥寥数语,画面感便已呼之欲出,仿佛有专业摄影师的镜头感在里面。整体的阅读体验是舒缓而又充满张力的,它成功地避开了当代流行小说中常见的浮躁感,以一种沉静而坚定的姿态,讲述了一个值得被铭记的故事,读完之后久久不能平静,心灵仿佛被温柔地涤荡了一番。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有