具体描述

基本信息

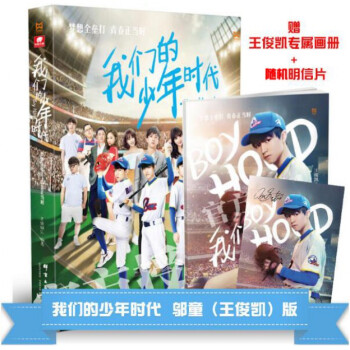

- 商品名称:《我们的少年时代》写真集+(王俊凯)版画册+随机明信片

- 作者:芒果娱乐

- 定价:49.8

- 出版社:群言

- ISBN号:9787519303051

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2017-08-09

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 页数:

用户评价

这本书的内容编排逻辑,简直像是一部精心剪辑的青春电影,每一个章节的过渡都衔接得无比顺畅,毫无突兀感。它不是那种流水账式的记录,而是在时间的脉络里,巧妙地穿插了不同阶段的情绪高光时刻。我感觉作者(或者说摄影师团队)对捕捉“瞬间”的功力达到了炉火纯青的地步。那种光影的运用,绝不是简单的室内布光,而是对自然光线有着近乎偏执的追求。比如某几张侧逆光的照片,硬是把那种“少年感”拍出了一种近乎神性的光辉,让你在看的时候,忍不住屏住呼吸,生怕任何一丝声响都会打破这份宁静和美好。而且,书里那些场景的选择,虽然看似随意,却无一不透露出一种精心雕琢的“不经意”。老旧的教室角落、洒满阳光的体育馆、甚至只是简单的校服背影,都被赋予了超越现实的叙事张力。

评分天哪,这本书的封面设计简直是直击灵魂!那种带着微微泛黄的复古感,搭配上干净利落的字体,一下子就把我拉回了那个青涩又热烈的夏天。我记得我拿到快递的时候就迫不及待地拆开了,光是摸着那封面那种略带磨砂的质感,心里就充满了期待。它给人的感觉不是那种浮夸的、用力过猛的“青春”,而是一种非常自然、甚至有点小心翼翼的美好。书页的纸张选择也相当考究,那种稍微厚实一点、能很好地承托住色彩的纸张,让每一个画面都显得格外有分量。我特别喜欢它在排版上那种克制又大胆的结合,有时候大面积留白,衬托着人物的某个眼神或手势,简直是艺术品级别的处理。读完之后,我甚至有点舍不得把它放回书架,总想把它摆在桌面上,时不时地去感受一下那种触手可及的怀旧气息。这本书的装帧工艺,真的体现了出版方对“作品”二字的尊重,细节之处见真章,让人觉得物超所值,完全值回票价。

评分翻阅这本书的时候,我发现它有一种奇特的魔力,能够瞬间激活我脑海里那些被尘封已久的集体记忆。它不仅仅是关于某个特定人物的纪念册,更像是一把钥匙,打开了我们那一代人共同的“秘密花园”。我清晰地记得,看到其中几张集体大合影时,那种强烈的代入感——仿佛自己就站在队伍的最后排,感受着初夏的微风和空气中弥漫着的汗水与书本混合的味道。这种感觉太强烈了,以至于我不得不放下书,愣了好几分钟,去细细回味那些已经消逝的日子。这本书最成功的地方,就在于它提供了一种超越“粉丝向”的情感共鸣,它触及到了“成长”这个永恒的主题,让所有经历过类似阶段的人,都能在其中找到自己的影子和投射。

评分从艺术鉴赏的角度来看,这本书的摄影风格体现出一种极其成熟的审美取向,它巧妙地平衡了“偶像特质”与“纪实美学”之间的张力。我特别欣赏它在色彩饱和度和对比度上的处理,整体色调偏向于清冷和高雅,避免了时下流行的那种过度美颜和失真的柔光效果。这种克制的色彩运用,反而让人物的表情和肢体语言更加富有层次感和叙事性。很多特写镜头,光线打在人物的轮廓上,那种清晰的边缘感,简直就像是古典油画里的明暗对比,充满了雕塑般的力量感。这说明,制作团队绝对不是简单地“堆砌”照片,而是真正理解了如何用光影来塑造人物的内在气质,将其从平面影像提升到了具有空间感的艺术表达层面。

评分这本书的整体阅读体验,带给我一种出乎意料的宁静感和满足感。它不像很多周边产品那样,追求短期的轰动效应,而是提供了一种可以反复品味、每次都能发现新细节的深度。我甚至会特意挑选一个安静的下午,泡上一壶茶,慢慢地、一页一页地去“阅读”这些图片,而不是快速地翻阅。那种沉浸式的体验,仿佛时间都慢了下来,让人可以专注于欣赏每一个细节的打磨。它成功地建立了一种高质量的“陪伴感”,即使是独自一人时,捧着它,也能感受到一种温暖而坚定的力量。这本写真集,毫无疑问,已经超越了普通纪念品的范畴,成为了一个值得收藏的、富有文化价值的影像作品集。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有