具体描述

>>>内容简介<<<

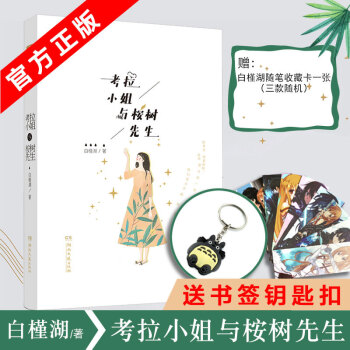

这是一个关于脸盲症(野生动物医生)与记忆大师(时尚品牌创立人)的故事。

十四年前,林嘤其的父亲林贡之在青海湖葬身湖底,身为动物保护学者的父亲死后被指责与盗猎者勾结畏罪自杀。林嘤其随母亲和弟弟为逃避舆论指责,躲在山脚下的棚屋居住,后由于泥石流的爆发,弟弟失踪下落不明,林嘤其脑部受伤患上脸盲症。

林嘤其始终相信父亲的清白,也不放弃寻找弟弟。

为了寻找失踪的弟弟,脸盲症的她走上艰难的寻亲之路。直到她重逢岳仲桉,在茫茫人海中唯独看清了他的脸。他身为记忆大师,过往历历在目。当她得知他身上有着可能找到弟弟下落的线索时,她一次次尝试靠近他,如同考拉抱住桉树般。

十四年前的往事,随着寻找弟弟的深入,慢慢剥离,当真相越来越接近,他们的感情又将何去何从?

用户评价

《烹饪的艺术与哲学思辨》这本书,完全出乎我的意料,它披着美食散文的外衣,内核却是一个关于存在主义的探讨。作者的文笔极其细腻,对食材的描述达到了近乎诗意的境界。比如,他描述处理一块上等和牛时,那种对纹理的触感和油脂在口中融化的瞬间,简直让人仿佛能闻到那股焦香。然而,一旦你沉浸于对美味的想象时,作者却会冷不丁地抛出一个哲学命题:我们追求极致的感官愉悦,是否只是为了逃避生命本身的虚无?他将不同菜系的制作过程,与人生的不同阶段进行类比:从基础的“原材料准备”(童年基础教育),到“火候的精确控制”(成年期的自我约束),再到“最后的调味”(生命的智慧总结)。书中穿插了大量对古代厨师和美食家的传记片段,这些故事本身就充满了戏剧性。读完后,我不再仅仅把吃饭看作是生存的本能,而是将其视为一种充满仪式感和思考深度的生命实践。这是一本需要慢读、细品的书,每一次重读,都能从那些看似简单的烹饪步骤中,领悟出不同的人生况味。

评分关于《数字荒原下的心灵重建》,这本书的视角非常新颖和前卫,它聚焦于人工智能高度发达、人类社会被算法深度渗透的未来图景。与那些充斥着机器人反叛的传统科幻不同,这本书探讨的是一种更微妙的“温柔的控制”。主人公是一个“数据清洁工”,他的工作是整理和删除那些被系统判定为“无用信息”的人类情感记录和创造物。作者通过他枯燥、重复的工作,巧妙地揭示了当效率和可预测性成为社会最高价值时,人类独有的“冗余”——比如无意义的爱、非理性的艺术冲动——是如何被系统性清除的。书中对于界面设计和信息流的描写极具沉浸感,读起来就像在使用某个未来世界的App一样顺畅,但背后却让人感到毛骨悚然。最让我震撼的是,主人公在一次“数据清理”中,偶然接触到一段关于“不完美”的古老诗歌,这段经历引发了他对自己存在价值的深刻质疑。这本书不仅是对科技的警示,更是一部关于“何以为人”的深刻辩论。它迫使读者思考:在一个被完美算法主宰的世界里,我们是否还剩下灵魂的自由呼吸空间?

评分读完《夜色迷离的都市传说》后,我感觉自己仿佛掉进了一个光怪陆离的梦境里。这本书的叙事风格极其大胆,作者将现实主义的冰冷与超自然元素的诡谲巧妙地融合在一起,创造出一种令人不安又欲罢不能的阅读体验。开篇对于那个老旧公寓楼的描写,那种潮湿、阴暗、弥漫着霉味的氛围,简直要从纸页里渗出来,让人忍不住打寒颤。最绝妙的是,它并没有用传统的恐怖套路来吓唬人,而是通过一些细微的、日常生活中“不对劲”的细节,慢慢地侵蚀读者的心理防线。比如,主人公总是在某个固定的时间听到楼上传来的轻微刮擦声,起初以为是老鼠,后来却发现那声音似乎有着某种规律和目的性。作者对人物心理的刻画入木三分,那种从怀疑到恐惧,再到最终的麻木与接受,每一步的转变都真实得让人心疼。特别是那位退休的侦探,他试图用逻辑去解构一切怪谈,却一次次被更深层的谜团所吞噬,那种智力上的挫败感通过细腻的文字被表现得淋漓尽致。这本书的格局远不止于都市怪谈,它更像是一面镜子,折射出都市人内心的孤独与对未知世界的集体焦虑。读完后劲很大,好几天晚上睡觉前都会下意识地去听听周围有没有什么异常的动静。

评分《星河尽头的微光》这本书,简直是一场关于时间与记忆的盛大交响乐。它的文字是如此的抒情和富有画面感,仿佛每一段落都浸润着遥远星尘的味道。我尤其欣赏作者对于“失忆”这一主题的处理,它不是简单地遗忘了过去,而是构建了一种“选择性遗忘”的哲学困境。故事围绕着一位试图重构自己破碎记忆的宇航员展开,他发现,每一次回忆的碎片都指向一个不同的、甚至相互矛盾的“真相”。作者的叙事线索如同精密的万花筒,时而拉回到冷峻的太空站,时而又闪回到温暖的童年沙滩。这种时空交错的叙事手法,要求读者全神贯注,稍不留神就会迷失在时间的长廊里。但正是这种挑战,带来了巨大的阅读回报。当最终的谜团被解开,那种恍然大悟的震撼,夹杂着对“如果当初”的无限喟叹,让人久久不能平静。它探讨的不是宏大的宇宙命题,而是个体生命中那些不可逆转的岔路口,以及我们如何与那些不完美的、残缺的自我和解。读完后,我感觉自己的心胸都被辽阔的星空洗涤过,对“珍惜当下”有了更深层次的理解。

评分我向来不太喜欢结构过于复杂的历史小说,但《权力的螺旋:中世纪外交秘史》彻底颠覆了我的看法。这本书的史料扎实到令人咋舌,但作者的笔法却极其灵动,完全没有学术著作的枯燥感。它聚焦于一个极小的历史切口——13世纪某个边缘公国的继承权之争,却通过这个缩影,把中世纪欧洲错综复杂的封建体系、宗教裁判所的暗流涌动以及新兴商业力量的崛起描绘得淋漓尽致。作者对于权谋的描写达到了教科书级别,每一个人物看似漫不经心的对话,背后都可能隐藏着精心策划的陷阱或联盟的构建。我特别喜欢作者对“信誉”在那个时代作用的分析,金钱尚未完全主导一切时,一句承诺或一个手势的重量,往往决定了一场战役的胜负。阅读过程中,我常常需要翻阅附带的家谱图和地图,才能理清那些错综复杂的人物关系和领土边界,但这种“动脑子”的过程本身就是一种享受。它让你明白,历史从来不是简单的善恶对决,而是无数精明算计的产物。对于喜欢深度剖析政治博弈的读者来说,这本书绝对是不可多得的佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有