具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

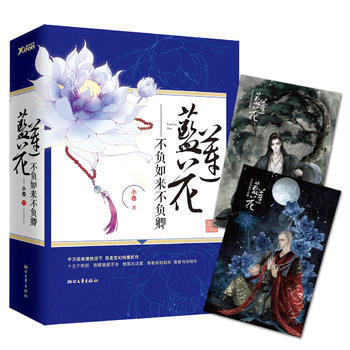

| 书名 | 不负如来不负卿:蓝莲花 | ||

| 作者 | 小春 | ||

| 定价 | 55.00元 | ||

| ISBN号 | 9787533944520 | ||

| 出版社 | 浙江文艺出版社 | ||

| 出版日期 | 2016-05-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:16开 | 重量:0.4 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 目录 | |

| 内容提要 | |

| 那一日,她为少年时的他所救,从此留在他兄弟二人身边,纠葛牵绊四十年。 族和法统的传承注定了他兄弟二人的一生:长子出为僧,幼子娶亲延续血脉。 他是早慧的圣僧,三岁记诵经书,十岁随伯父与蒙古汗王谈判,十七岁掌萨迦派,十九岁成为一代雄主忽烈的上师。 那一年,他的幼弟恰那九岁,迎娶十七岁的蒙古公主。 那一日,她本可以在他的受戒礼前修形,却为他损耗了过多的灵力。 “小蓝,为何你看到哥哥受戒会哭?” 她奇怪地看着他欣喜狂的俊脸:“恰那,我说我能修成女子,你为什么这么高兴?” 横亘在他们之间的,不止是人狐殊途,更有这辈子他们都不可更改的身份。 而在那遥远苍茫的雪域高原上,却有更加酸涩的命运,正在等待着他们! |

| 编辑推荐 | |

| □历史玄幻禁恋小说*人小春,经典作品重现,继《不负如来不负卿》后,再现神佛动容的禁忌之恋,开辟了冷僻历史爱情小说的新局面。 □深受读者迷恋的男主圣僧八思巴,*让读者心疼的绝美男二恰那。为了族和法统长子出为僧,幼子娶亲延续血脉。此注定了兄弟二人曲折又传奇的人生。 □妖生只求“愿得一心人,白不相离”的蓝狐,用尽全力,等待他一刹那的回眸,而横亘在他们之间的,不止是人狐殊途,酸涩的命运,等待你来读。 □全新收藏版,八思巴、恰那漫画形象度公开。 |

| 作者介绍 | |

| 小春 本科专业为英语,念过MBA,在500强公司担任过销售、培训师、职业经理人。2013年起开始自由职业,专业从事编剧,写作。 人生信条:读万卷书,行万里路,听万人言。 狂热的自助游爱好者,喜欢读书。已出版小说《不负如来不负卿》《不负如来不负卿·蓝莲花》。 |

| 序言 | |

用户评价

从叙事视角来看,这本书的独特之处在于它对于“缺席”和“未说出口的话”的处理。很多重要的情感张力,并非来自于激烈的对话,而是来自于那些角色之间明明可以、却最终没有说出口的言语。这种“留白”的艺术,极大地考验着读者的参与度和共情能力。我发现自己常常需要停下来,去揣摩某个角色在沉默中的真实想法,去填补那些文字没有直接给出的情感鸿沟。这种互动性,让阅读体验变得异常饱满和个性化。每个读者读到的“真相”可能都不尽相同,因为每个人带入的“缺失部分”是不同的。书中对环境心理学的运用也达到了炉火纯青的地步,角色的内心状态总是能与周围的环境完美融合,使得整个故事背景本身也成为了一个充满情绪的“角色”。这种将人与境高度统一的叙事手法,让人物的命运感更加沉重和真实,仿佛他们逃不出这片被精心描绘出来的天地。

评分读完之后,脑海中挥之不去的是那种强烈的“宿命感”,但这种宿命感并非是消极的悲观,而更像是一种对既定历史河流的敬畏。这本书的结构处理得非常巧妙,它似乎在不同的时间线和空间维度间进行着轻盈的跳跃,但每一次跳跃都精确地服务于主题的深化。我尤其欣赏作者对于“选择”与“代价”这一对主题的探讨,书中人物的每一个重要抉择,都伴随着一种近乎于古典悲剧式的必然后果,但作者的笔触却充满了温柔。它没有简单地批判或赞美,而是以一种近乎于哲学的冷静,去审视这些选择的重量。这种重量感并非压抑,反而带来了一种奇特的自由——既然所有的路都有其代价,那么不如坦然面对并忠于内心深处的渴望。我仿佛跟随主人公们经历了漫长的人生片段,他们的人生轨迹交织、重叠,像是一幅精美的挂毯,每一根丝线都承载着特定的意义。这本书让我重新审视了自己生命中那些被认为是“理所当然”的部分,并开始挖掘其背后隐藏的更深层次的因果。

评分这本书最让我震撼的,是它对“时间”这一维度的解构。它不是按照传统的线性时间推进,而是像某种碎片化的记忆闪回,或者说是多重视角下的重叠影像。我体验到了一种非常独特的阅读感受,仿佛我在跟随不同的个体,同时感知着同一事件在不同时刻、不同心境下的回响。这种非线性的叙事不仅没有造成阅读障碍,反而增强了故事的立体感和深度。它挑战了我们对于“完整故事”的传统期待,转而提供了一种更贴近真实记忆和心理体验的结构。那些看似无关紧要的小插曲,在后来的章节中会以一种令人拍案叫绝的方式被重新激活,揭示出它们最初隐藏的因果链条。这种精密的布局,让人不禁赞叹作者构建整个叙事迷宫时的耐心与智慧。阅读过程就像是在拼凑一幅极其复杂的、充满了内在联系的马赛克画,最终完成时,那种豁然开朗的满足感是无与伦比的。

评分这本书的文字里,有一种我很少在别的作品中捕捉到的、近乎于古老诗歌的韵味。它不追求眼下的轰动效应,而是像陈年的老酒,需要时间去细细品味才能体会出那份醇厚。初读时,我甚至有些不适应那种略显疏离却又饱含深情的叙事腔调,仿佛透过一层薄薄的雾气在观察尘世间的悲欢离合。作者对场景的描摹极尽工笔,无论是繁华都市的霓虹闪烁,还是偏僻小镇的苔痕斑驳,都处理得极其到位,让人身临其境。更让我印象深刻的是,它处理情感的方式,不是那种直白的、撕心裂肺的宣泄,而是将所有的汹涌暗流都藏在了角色的每一个微小的动作和眼神之中。举手投足间,那种克制的美学,比任何夸张的言辞都更具有穿透力。我感觉自己在阅读的过程中,完成了一次漫长而安静的朝圣之旅,最终抵达的不是一个明确的答案,而是一种对生命中那些难以言喻的、复杂情感的深刻理解和接纳。这本书的节奏是舒缓的,它允许读者停下来,去思考那些被现代生活匆忙带走的问题。

评分这本书的文字有一种奇特的魔力,它能将那些看似最日常、最琐碎的生活细节,提升到一种近乎于寓言的高度。比如,书中对某一特定食物的描写,或者对某件旧物的细致描摹,都不仅仅是背景烘托,它们自身似乎也成为了某种情感的载体,甚至是推动情节发展的关键元素。我特别留意到作者在运用象征手法时的娴熟,那些反复出现的意象,比如水、光影、或者某种特定的植物,它们的功能绝非是单一的修饰,而是不断地在文本中构建起一个多层次的意义网络。每次当我以为自己抓住了某个象征的含义时,作者总能以一种新的视角将其重新定义。这使得这本书拥有了极高的重读价值,每一次翻阅,都会有新的发现和新的共鸣点。它不像有些小说那样读完即逝,而更像是一本需要时不时回去翻阅的“工具书”,用来校准自己对于生活复杂性的认知。我感觉作者不仅是一个故事讲述者,更像是一位心思缜密的园丁,精心培育着每一个词语的生长和凋零。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有