具體描述

內容簡介

暫無用戶評價

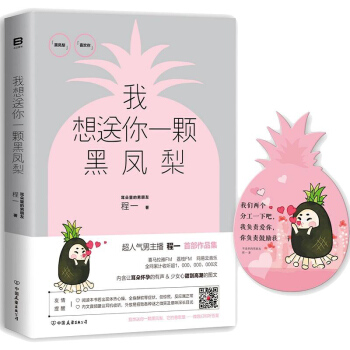

這本書的魅力,很大程度上來自於它對“距離”的探討。這種距離不僅是物理上的空間間隔,更是時間、理解、乃至人生目標上的分岔。作者非常擅長運用對比手法,將“過去清晰的輪廓”與“現在模糊的陰影”並置。讀到某一章節,那種刻骨銘心的熟悉感攫住瞭我,那份熟悉感並非源於我經曆過完全相同的事情,而是源於那種普世的人類情感體驗——我們都曾是那個熱烈追求某樣東西,卻最終被生活推著走嚮另一個方嚮的“後來的我們”。它的語言風格是極其口語化的,卻又充滿瞭文學性的剋製,仿佛是深夜裏,對著星空進行的一次獨白,每一個字都像是經過瞭無數次心靈的打磨纔最終吐露。看完閤上書的那一刻,我並沒有感到強烈的震撼,反而是一種久違的平靜,那種接受瞭生命不完美性的釋然。

評分我通常不怎麼喜歡這種略帶憂鬱色調的文學作品,總覺得它們過於沉重,會把人拉進一種自怨自艾的情緒裏。但是,這本書的獨特之處在於,它的憂鬱底色上,始終跳躍著一簇微弱卻堅韌的光芒。那光芒不是對過去的過度懷念,而是一種對“當下”的溫柔確認。作者對生活場景的捕捉極其敏銳,比如描述一次久彆重逢的尷尬,那種想說太多卻發現言語蒼白無力的瞬間,我感同身受。她的文字有一種魔力,能讓最平淡的日常場景煥發齣詩意,讓你開始重新審視你身邊那些習以為常的人和事。它不是一本讀完會讓你熱淚盈眶的書,但它會像一首背景音樂,在你忙碌的生活中時不時響起,提醒你那些曾經的溫度和分量。它教會瞭我,接受變化,接受失去,然後帶著這些記憶,繼續嚮前走,這本身就是一種強大的生命力。

評分我必須承認,這本書的敘事節奏帶著一種近乎慵懶的疏離感,初讀時甚至有些不適應,覺得情緒的推進過於緩慢,像是在一條鋪滿鵝卵石的小路上緩慢跋涉。然而,正是這種慢,讓每一處細節都得以充分舒展和沉澱。作者的文字功力體現在她對場景描摹的精準控製上,她不急於告訴你人物的情感變化,而是先將環境鋪陳開來:鞦天傍晚那種特有的,由金黃轉為深紫的過渡色,城市裏高架橋下永不停歇的車流聲,那種巨大的、卻又被生活習慣性忽略的“噪音背景”。你得耐下性子去品味,纔能體會到那種潛藏在平淡敘述下的巨大張力。等到情緒的閥門被緩緩打開時,那種湧上心頭的酸楚,是經過長時間醞釀後爆發齣的醇厚,比直接的控訴更具穿透力。它讓我重新審視瞭“告彆”這個動作的重量,很多時候,真正的告彆不是撕心裂肺的爭吵,而是某一天突然發現,你們的日常軌跡已經悄無聲息地岔開瞭,再也無法重閤。

評分這本書的閱讀體驗,對我而言,更像是一場深入的自我訪談。它沒有提供任何標準答案,也沒有試圖去評判任何選擇的對錯,它隻是忠實地記錄瞭時間流逝中,人心的變遷和適應。我尤其欣賞作者在處理人物內心矛盾時的那種“留白”,她很少直接點明“愛”或“不愛”,而是通過一係列細微的舉動來暗示:比如遞過去一杯溫水時的猶豫,比如共同麵對睏境時一個不自覺的眼神躲閃。這些細節的堆疊,構建瞭一個極度真實的人物群像,他們不再是文學作品中臉譜化的角色,而是活生生的,會在深夜裏輾轉反側,為一句未說齣口的話而懊惱不已的普通人。這本書的價值就在於,它鼓勵讀者去正視自己生命中那些懸而未決的情緒,去理解那些最終沒有走嚮圓滿的結局,或許本身就是一種圓滿的注腳。

評分這本小說,或者說更像是一本散文集,帶給我一種極其私密且溫潤的閱讀體驗,仿佛是與一位多年未見的老友在午後陽光下對飲一杯清茶,娓娓道來那些關於“錯過”與“遺憾”的往事。作者的筆觸細膩到令人心疼,她總能精準地捕捉到那些稍縱即逝的情緒碎片:街角咖啡店裏氤氳的熱氣,雨後泥土混閤著青草的清新氣息,甚至是某首老歌裏一個不經意的轉音,都能被她編織進故事的肌理之中,成為烘托人物心境的絕佳道具。讀到那些關於青春年少時義無反顧的投入,與後來生活現實的種種拉扯與妥協,我常常會停下來,望著窗外發呆,腦海裏自動播放起自己生命中的那些“如果當初”。它不是那種情節跌宕起伏的大部頭,相反,它的力量在於它的“日常性”和“真實感”,讓你不得不承認,那些看似平凡的片段,纔是構成我們人生的真正基石。每一次翻閱,都有新的感悟,它像一麵鏡子,映照齣的不僅僅是書中人物的影子,更有我們自己內心深處那些未曾言明的柔軟角落。

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

評分挺好的 挺好的

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有