具体描述

用户评价

如果用一个词来形容《雾都孤儿的歌剧魅影》,那就是“厚重”。它不是那种让你读起来轻松愉快的消遣读物,而是一部需要你全神贯注,甚至需要时不时停下来,去消化其中沉郁情绪的作品。故事背景设定在维多利亚时代的伦敦,阴冷潮湿的街道,阶级固化带来的无望感,都被作者描绘得入骨三分。主人公艾琳,一个在底层挣扎的少女,她的坚韧与脆弱并存,她的每一个抗争动作,都带着一种不屈服于命运的悲壮美感。我特别欣赏作者对细节的把控,比如描述面包店里麦芽糖融化的焦糊味,与贫民窟里劣质煤烟的味道形成鲜明对比,这种感官的冲击力极强。这本书探讨了生存的底线是什么,以及在极端压迫下,人性中那些微弱的光芒如何艰难地闪烁。读到后半段,我几乎是流着泪看完的,那种压抑后的爆发,力量感十足。

评分最近翻阅的《萨满的远行日记》,风格极其清新自然,与我平日里阅读的严肃文学形成了强烈的反差,让人耳目一新。它记录了一位人类学家深入北极圈,与一个古老部落共同生活一年的所见所闻。作者的文字带着一种近乎朝圣般的虔诚,丝毫没有“猎奇”的倾向,而是真正沉浸在当地的生活节奏中。书中关于他们如何解读极光、如何与冰雪共存的描述,充满了诗意和古老的智慧。最吸引我的是关于“时间观”的对比。我们现代人被精确到秒的时间表束缚,而日记中描述的部落生活,时间是随着太阳、月亮和动物的迁徙而流动的,那是一种与自然和谐共振的生命状态。读完后,我感觉自己的呼吸都变得缓慢而深长了,仿佛带走了一部分都市的焦躁,换来了片刻的宁静和对生命本质的重新审视。

评分这本《星尘彼岸的低语》真是一部令人心神为之一振的作品。作者以其细腻入微的笔触,描绘了一幅幅关于成长、迷茫与最终寻找到自我的宏大画卷。故事中的主人公,阿瑟,他的挣扎与每一次微小的胜利,都像一面镜子映照着我们自己的内心。我尤其欣赏作者对于环境的刻画,那些被遗忘的图书馆角落,散发着旧纸张和尘埃特有的气味,那种沉静的氛围仿佛能将人拉回到故事的最深处。书中关于“选择的重量”那一段,阿瑟面对两个截然不同的人生岔路口时的内心煎熬,写得极其真实,没有那种刻板的“非黑即白”,而是充满了灰色地带的纠结。它没有直接告诉你应该怎么做,而是通过角色的体验,让你自己去感悟每一次决定背后的代价与收获。读完之后,我感觉自己好像也经历了一场漫长而艰辛的朝圣之旅,虽然疲惫,但心灵却得到了极大的洗涤。那种久违的、被触动灵魂深处的感觉,真是久违了。

评分《时间的炼金术师》是一部结构极其精巧的悬疑小说,但它的核心却远超一般的侦探故事。作者构建了一个复杂的时间回溯机制,但关键在于,每一次回溯都不是为了“修正”错误,而是为了“理解”因果链条的复杂性。主角,一位研究古钟表的修复师,无意中发现了一个可以观察到过去某一时刻的装置。然而,他很快意识到,即使是旁观,也会对现实产生微妙的扰动。书中关于“历史的不可逆性与观察者的责任”的讨论,写得非常精彩。作者没有用花哨的特效来渲染科幻感,而是将所有的重点放在了心理的博弈和道德的困境上。我喜欢那种层层剥开真相的感觉,每一次以为找到了终点,都会发现新的迷雾。它考验的不是读者的智商,而是耐心和对“何为真实”的哲学探讨能力。看完后劲很大,需要时间去整理脑海中那些交织的时间线索。

评分我最近沉迷于《编码者的咏叹调》,这本书简直是科技哲学思辨的盛宴。它不是一本教你如何写代码的技术手册,而是深入探讨了人工智能的意识边界、以及数字文明对人类情感异化的深刻反思。作者的论证逻辑严密得像是精密的算法,每推进一步,都伴随着对现有世界观的颠覆。特别是探讨“图灵测试的局限性”那一章,简直是天才之作。他巧妙地运用了哥德尔不完备定理的类比,来论证任何封闭系统(包括我们当前的人工智能模型)都无法完全自我证明其完整性。这种跨学科的融合能力,让这本书的深度远超一般的科幻或技术评论。我花了大量时间去查阅和思考作者引用的那些晦涩的哲学概念,每理解一层,都感觉自己的认知边界被拓宽了一寸。对于任何对未来科技走向感到好奇,并且不惧怕复杂思考的读者来说,这本书绝对是必读的压舱石。

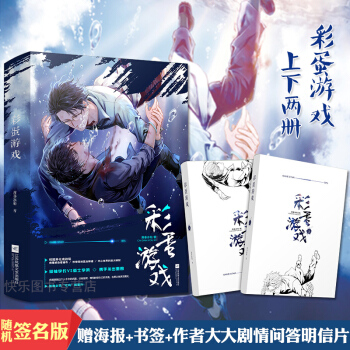

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有