具体描述

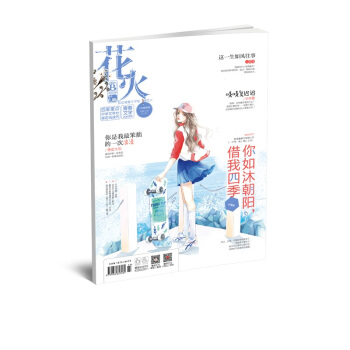

目录

我们的小美好

2 我们人生中的大事件

少女咖啡馆

4 交换人生

值班日志

6 昨日的某某/王小明

强档推荐

7 你如沐朝阳,借我四季/林桑榆

所以,沈琛,不是你将我弄丢了,而是我不要你了。

因为什么都可以捆住你,但不该是我的爱情。

樱桃盛夏

13 喜欢你就像喜欢好天气/乔绥

他兴致勃勃地摸索着自己的真心,一个陷阱接一个陷阱地挖,殊不知,跳下

去的不只是岳沁沁,还有他自己。

19 吱吱复迟迟/长欢喜

“吱吱,你究竟在害怕什么?

我那么喜欢你……我想了很久,总觉得应该害怕的人是我才对。”

25 这一生如风往事/繁浅

我能用什么来拥有你?

我交给你狭窄的街,孤注一掷的日落,荒郊的冷月。

指尖花凉

32 你是我笨拙的一次浪漫/薄皮大馅

我想过日出而作、日落而息的生活。晴天的夜晚,有人在巷口吹笛子,春风

折断一枝杏花,和他一起等我回家。

38 我离孤单七公里/陈小愚

如果你不能游过来,那只能是我游过去。

中场休息

43 我们永远年轻

主义之扉

45 身骑白马过三关/张夭靛

荣漳,我还是没有忘记你。

我后悔的是,没能在我芳华正茂的年纪里口对你说一句,我喜欢你。

夜光青柠

51 行舟向晚/孜黎

很多时候,许泊舟都觉得,她一定占据了自己内心柔软的那块地方,不然,为何她一哭,他便什么气都生不起来了。

恋之倾城

57 他是荣光三千丈/二又

他看着她不自觉扬起的嘴角,看着她眼睛里难以的欣喜,看着她和祝问

拥抱,心里后的一点不甘也消散在欢呼声里。

古匣沉香

63 寂寂河山春里眠/陟山

他胸腔中的心脏猛地震动,眼瞳骤然一缩,复述了一遍:“你不会让我伶仃一人?”

“我不会让你伶仃一人。”

时光呓语

69 就这样和你一辈子(四)/秦小样

初次爱你,请多多指教。

专栏

71 时光隔山海:俨然一颗少女心/容光

72 桑榆非晚:也算是今世独有/林桑榆

73 此意寄昭昭:非昨/繁浅

74 得酒且欢喜:北地有风,南方有月/长欢喜

75 做条咸鱼吧:在此之后,我也尤如梦中/朵爷

青色小说

77 星河入我淮(六)/清尧

82 若有千意(六)/语笑嫣然

87 南有嘉树(四)/苏清晚

92 余生的你(六)/灭绝

花火阅读

98 牛津腔:喜欢是互相治愈的过程

99 我意浓浓:也曾吻玫瑰

花粉来信

100 上梁那什么,下梁那什么

花火新星

101 原来我只喜欢你(下)/陈初茶

用户评价

对于像我这样,经历过那个青葱岁月很久,现在已经步入“中年危机”边缘的人来说,阅读此类杂志的初衷往往是寻找一份怀旧的慰藉,或者检验一下自己是否还“跟得上时代”。 令人欣慰的是,这本特辑的内容并非停留在对过去的简单模仿或煽情,它展现出了一种对当代青年文化有着深刻洞察的“前瞻性”。 故事中提及的许多当下流行的元素、网络语言的运用,都显得非常自然且精准,没有那种生硬地“强行融入”的尴尬感,这说明背后的编辑团队下了极大的功夫去贴近生活,而不是仅仅停留在书面想象。 我特别欣赏那些探讨“身份认同”和“数字社交”的短篇。 在虚拟世界和现实交织的今天,如何保持自我边界,如何处理线上人设和真实自我的矛盾,是当代年轻人绕不开的课题。 这本杂志没有给出标准答案,而是提供了一系列精彩的案例分析,引导读者自己去思考和摸索。 语言的张力和韵律感也值得一提,很多作家的句子排列组合,充满了节奏感,读起来朗朗上口,仿佛自带背景音乐,非常适合在通勤路上或睡前进行“碎片化阅读”,但即使是碎片化的阅读,其信息密度和情感冲击力也足够支撑起更深层次的思考。 它像是一位富有洞察力的老朋友,在不经意间,递给你一杯热茶,告诉你:“嘿,我懂你的挣扎,我们都一样。” 这种精神上的抚慰,比任何华丽的辞藻都要有力。

评分老实说,我对这类以“青春”为标签的刊物一直抱持着谨慎的态度,因为太多时候它们只是徒有其表的热闹,内容空泛得像吹大的气球。 然而,这本《花火》的某期特辑,却着实给了我一个惊喜,它在叙事结构和主题深度上展现出了超越同类产品的野心。 那些短篇故事,每一篇都像一个精心打磨的微型剧场,节奏把控得极佳,从开篇的悬念铺陈,到中间情感的逐步升温或急转直下,再到结尾那点到为止的留白,都显示出创作者老道的功力。 比如,其中一篇关于“代际沟通障碍”的描摹,摒弃了脸谱化的父母形象,转而深入探讨了双方在时代背景下的立场差异和深层渴望,使得冲突更具张力与合理性。 这种对复杂人性的挖掘,远超出了传统青春文学的范畴。 语言风格上,它展现出极大的多样性,有些篇目文风凝练,句式紧凑,充满力量感,像是锋利的冰锥;而另一些则偏向意识流,充满了细腻的感官描写,营造出梦幻般的氛围。 这种风格的跳跃和融合,使得整本杂志读起来绝不单调,仿佛在品尝一桌由不同菜系大师烹制而成的盛宴,每换一道菜都有新的惊喜。 尤其值得称赞的是,它探讨的问题不再仅仅停留在“喜欢谁”的层面,而是开始触及个体价值的实现、社会规范的挑战,以及如何在快速变化的时代中锚定自我。 对于渴望精神滋养而非仅仅是消磨时间的读者来说,这本书无疑提供了丰富的思考素材。

评分这本新近入手的青春读物,简直是为我们这些在懵懂与成熟之间徘徊的年轻人量身定做的“心灵氧吧”。 记得翻开第一篇短篇小说时,那种扑面而来的气息,不是老套的王子公主戏码,而是带着一丝泥土芬芳和夏日汗水的真实。 它捕捉到了我们生活中那些微不足道却又异常深刻的瞬间——比如暗恋对象不经意间投来的一个眼神,考试前夕紧张到手心出汗的感觉,或者和死党在深夜街头分享的那些不为人知的秘密。 故事里的主人公,他们会犯错,会迷茫,会因为一次小小的挫折而怀疑整个世界,但最终总能在那些看似无解的困境中找到属于自己的那束光。 作者的笔触极其细腻,尤其擅长描摹人物内心的纠结与挣扎,那种欲言又止的青涩感被刻画得入木三分。 读完一篇,常常需要停下来,望着窗外放空一会儿,将书中的情绪和自己的经历进行对照和梳理。 它不是那种读完就忘的快餐文学,而是能让你在日后的某个时刻,突然想起某个场景,然后会心一笑,或者微微心酸。 这本杂志成功地避开了过度煽情和无病呻吟的陷阱,用一种近乎残酷的坦诚,展现了青春本来的面貌——它不完美,但无比珍贵。 我尤其欣赏其中对校园社团活动和竞赛压力的描写,那种集体荣誉感和个体竞争的拉扯,简直就是我大学生活的真实写照,让人倍感亲切和共鸣。 它的排版也十分赏心悦目,插画的风格简约而不失内涵,为文字提供了很好的视觉缓冲,让阅读体验流畅且舒适。 总体而言,这是一次非常值得的阅读投资,它让我感觉自己被理解了,被温柔地拥抱了一下。

评分我很少对一本纯粹的短篇合集给予如此高的评价,但这本特辑的综合质量,确实达到了一个相当高的水准线。 它的成功之处,在于其对“痛点”的精准拿捏,以及对叙事节奏的炉火纯青的控制。 故事的长短控制得恰到好处,既有篇幅略长、情节饱满的叙事长卷,也有寥寥数语却力量千钧的微小说,满足了不同阅读心境的需求。 布局上,它做到了在情感的起伏中穿插幽默与反思,使得阅读体验张弛有度。 比如,在一篇讲述友谊裂痕的沉重故事后,紧接着一篇轻松诙谐的校园趣事,能有效地避免读者陷入过度悲伤的情绪漩涡,保持了阅读的积极性。 在细节处理上,作者们展现了非凡的观察力,比如对某种特定品牌零食的偏爱、对某一首老歌的引用、或者对某种校园特有建筑的描摹,这些看似不经意的“符号”,瞬间就能激活读者的集体记忆,构建起强烈的代入感。 这种对文化语境的精准把握,是区分平庸与优秀作品的关键。 它不仅仅是记录青春,更是用一种近乎解剖学家的严谨,去剖析青春期的心理结构。 读罢全书,我感觉自己的情感“内存”被清理和优化了一遍,那些积压的、说不清道不明的情绪,仿佛都被这些故事里的角色替我体验了一遍,然后得到了释放。 绝对值得推荐给所有正在经历或怀念那段时光的灵魂。

评分翻开这本杂志时,第一个感觉是那种熟悉的、带着轻微油墨香的气味,瞬间把我拉回了许多年前偷偷在被窝里看小说的时光。 但这次的体验,却比以往更加沉浸,这得益于它在“情绪共振”上的高超技巧。 里面的故事,很多都设置在非常具象化的场景里,比如被雨水浸湿的单车棚、放学后空旷的教室,甚至是某个被遗忘在角落的旧书店。 这些场景的描绘极具画面感,文字仿佛化作了3D的立体投影,让我能清晰地“看见”人物的表情和动作,甚至能“感受到”彼时彼刻空气中的温度和湿度。 故事线的推进并非总是直线的,有些巧妙地运用了倒叙或插叙的手法,将人物过去埋下的伏笔,在关键时刻轻轻揭开,那种“原来如此”的豁然开朗,带来极大的阅读快感。 在人物塑造上,它最成功的地方在于刻画了“不完美的美”。 没有哪个角色是绝对的英雄或绝对的恶棍,每个人都有自己难以启齿的秘密和软肋。 这种真实性,让读者在阅读时不会产生疏离感,反而会不自觉地代入,仿佛在观看自己或身边朋友的真实生活片段。 另外,一些篇目中嵌入的哲理思考,处理得非常自然,不生硬地进行说教,而是通过角色的经历和对话,潜移默化地传递出来,犹如春风化雨,润物无声。 它成功地捕捉了青春期特有的那种“全世界都反对我,但我还是要坚持我的理想”的孤勇感,让人读后浑身充满了一种积极向上的冲劲。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有